गुज़रे ज़माने के तमाम सिनेमाघर अब स्मृति का हिस्सा हैं, मगर मल्टीप्लेक्स के मुक़ाबले उनकी विविधता क़ायल करने वाली हुआ करती थी. स्थापत्य से लेकर बुकिंग विंडो, कुर्सियां, कैंटीन, स्टाफ़ के तौर-तरीक़े सब इतने अलग कि सिनेमाघरों की पहचान बन जाते. बरेली के सिनेमाघरों को ज़्यादा क़रीब से देखा है, प्रसाद, कमल, प्रभा और तारा टॉकीज़ के बनने और शुरू होने की यादें भी हैं.

जो भी नया सिनेमा बनता ज़ाहिर है कि पहले वालों के मुक़ाबले उसमें नए आर्कषण का सामान होता – ज़्यादा आरामदेह कुर्सियां, कूलिंग के इंतज़ाम, नई ज़रूरतों (70 एम.एम. या सिनेमास्कोप) के मुताबिक नए ढब का पर्दा. सत्तर के दशक तक बॉक्स का चलन जा चुका था तो फ़िल्म देखने का बढ़िया और आरामदेह माहौल एक बड़ी शर्त हुआ करती थी. कुमार का समोसा मशहूर तो प्रसाद, कमल और नॉवल्टी के क़रीब दीनानाथ की लस्सी की सुविधा. प्रभा बना तो वहां की चाय के तलबग़ार यूं ही चले जाया करते.

शहरों में पब्लिसिटी के लिए तय दीवारें और सिक्स-शीट पोस्टर का ज़माना था, पोस्टर के साथ गाने बजाते हुए घूमने वाले रिक्शों का दौर था, यदा-कदा किसी ख़ास फ़िल्म की ख़बर देने के लिए ब्रास बैंड वालों की टीम भी साथ निकलती, फ़िल्म छूटने के इंतज़ार में लॉबी में खड़े होकर आने वाली फ़िल्म के कार्ड देखने वालों की भी भीड़ हुआ करती, इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपनर से ठक-ठकाकर हॉल में घूमने वाले वेंडर होते तो दस-पंद्रह पैसे में गाने की किताबें बेचने वाले भी. किताब क्या, ये फ़ोल्डर हुआ करते थे, जिसमें गानों के साथ ही ‘जो मांगोगे, वही मिलेगा’ अंगूठी, आत्मरक्षा के लिए ‘ज़ोरो’ जैसे हथियार, रेडियो, कैमरा और घड़ियों के विज्ञापन भी हुआ करते, जिनके विक्रेता वीपीपी (वैल्यू पेयेबिल पोस्ट) की सहूलियत देते यानी कैश ऑन डिलिवरी.

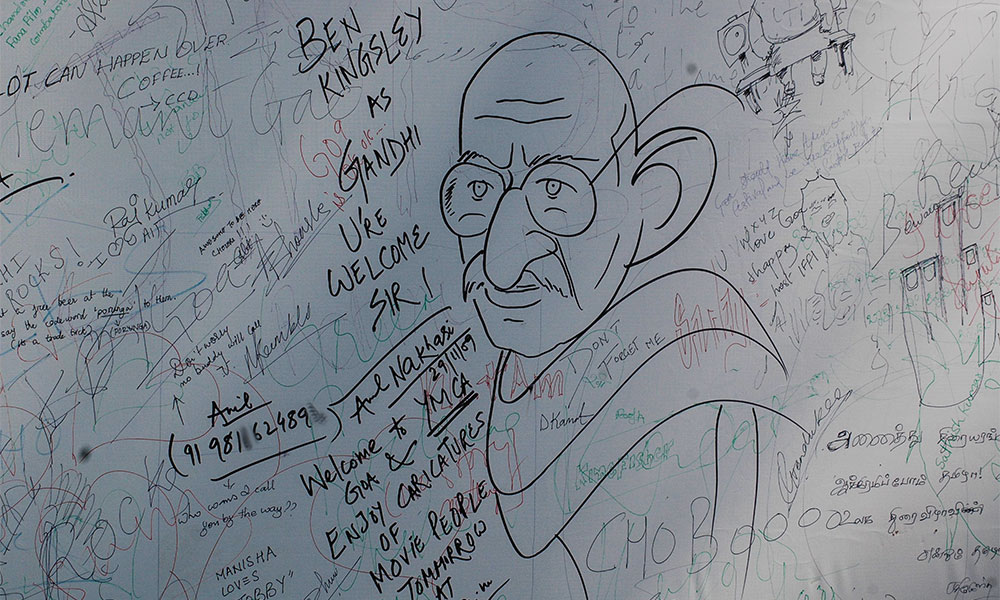

सस्ते और रंगीन काग़ज़ पर छपने वाले टिकट, स्कूल से ग़ायब होकर फ़िल्म देखने वालों की अद्धे की समानांतर व्यवस्था, पहले दिन के पहले शो का टिकट हासिल करने का गौरव कितना कुछ तो था सिनेमा से जुड़ा हुआ. ऐसी ही यादों की कुछ छवियां..

फ़ोटो स्टोरी | प्रभात