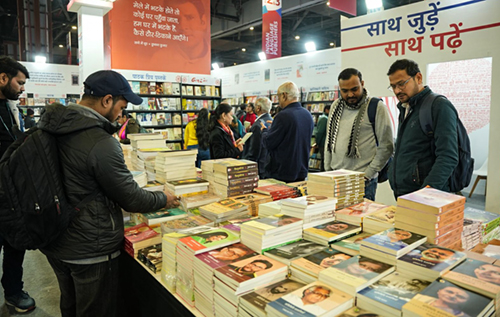

नई दिल्ली | विश्व पुस्तक मेले के छठे दिन साहित्य प्रेमियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली. गुरुवार को राजकमल के स्टॉल पर आयोजित कार्यक्रम में उज़्मा कलाम के कहानी-संग्रह ‘काली बिल्लियों के साए में चटोरी चुड़ैल’ [….]

रिपोर्ट

पुस्तक मेला | छठे दिन की हलचलें

- 00:12:AM

- 16 January 2026

पुस्तक मेला | कुछ नई किताबें, कुछ नए विमर्श

- 21:26:PM

- 13 January 2026

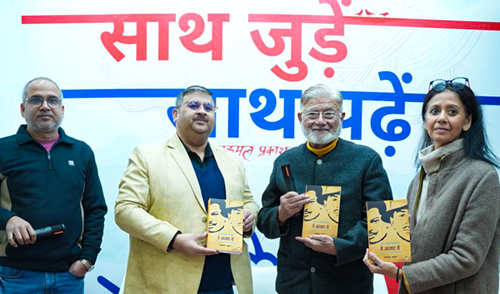

नई दिल्ली | विश्व पुस्तक मेले के चौथे दिन राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पर हुए कार्यक्रमों में तीन नई किताबों― महेश कटारे के उपन्यास ‘आल्हकथा’, नंद भारद्वाज की किताब ‘कृष्णा सोबती की कथा यात्रा’, रुचिरा गुप्ता के अनूदित उपन्यास ‘मैं लड़ी और उड़ी’ का लोकार्पण हुआ, ‘लेखक से मिलिए’ शृंखला में ‘उम्मीदों के गीतकार : शैलेन्द्र’ किताब के [….]

विश्व पुस्तक मेले का तीसरा दिन

- 19:30:PM

- 12 January 2026

नई दिल्ली | विश्व पुस्तक मेला–2026 के तीसरे दिन राजकमल प्रकाशन समूह के स्टॉल पर पाठकों, लेखकों और साहित्य-प्रेमियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही. हिन्दी साहित्य के साथ-साथ समकालीन विमर्श, इतिहास, समाज और स्त्री-अध्ययन से जुड़ी पुस्तकों में पाठकों की ख़ास दिलचस्पी दिखाई दी. राजकमल के स्टॉल पर आनंद द्वारा संपादित किताब ‘वे आज़ाद थे’ [….]

फ़ोटोग्राफ़ी | ‘ब्लूज़’ उदासी नहीं, कला के नाम लिखे सिजदे हैं

- 18:37:PM

- 31 December 2025

आपने कभी नीला कुंजारी (नीलकुरंजी) के फूल देखे हैं, जो 12 साल में सिर्फ़ एक बार खिलते हैं? नहीं? तो आप नीले रंग के सम्मोहक जादू से नावाक़िफ़ हैं, आप नहीँ जानते कि नीले रंग के उस शेड को देखने, निहारने और अपनी आँखों में बसाने के लिए इंसान क्या कुछ कर सकता है. नीलकुरंजी का नीला क़ुदरत के रंग सँजोने की कला के नाम इक सिजदा है. [….]

देश का सबसे बड़ा स्ट्रीट फ़ूड फ़ेस्टिवल 12 दिसंबर से

- 22:31:PM

- 9 December 2025

राजकमल का स्त्री वर्ष | नौ उपन्यास एक साथ जारी

- 22:15:PM

- 4 December 2025

नई दिल्ली | राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से बुधवार की शाम को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ‘हिन्दी उपन्यास का स्त्री वर्ष: भेंट, पाठ, चर्चा’ का आयोजन किया. समकालीन हिन्दी उपन्यासों में स्त्री-स्वर, स्त्री-अनुभव और रचनात्मक विस्तार को रेखांकित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में राजकमल प्रकाशन से छपे [….]

हिन्दी उपन्यास का स्त्री वर्ष | नौ नए उपन्यास

- 13:16:PM

- 2 December 2025

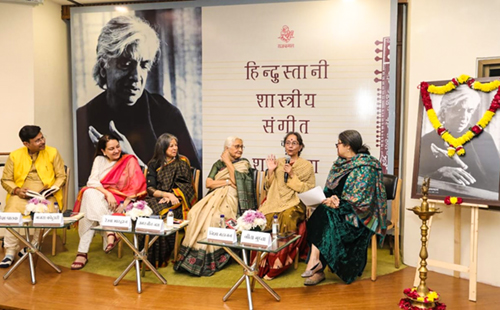

पंडित अमरनाथ रचित ‘हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का शब्दकोश’ का लोकार्पण

- 18:23:PM

- 27 November 2025

नई दिल्ली | प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गुरु पंडित अमरनाथ द्वारा रचित ‘हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का शब्दकोश’ के हिन्दी संस्करण का लोकार्पण बुधवार शाम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर-एनेक्स में हुआ. इस मौक़े पर पंडित अमरनाथ की आवाज़ में सहेजी गई विभिन्न रागों की रिकॉर्डिंग का भी विमोचन किया गया, जिन्हें विशाल भारद्वाज [….]

लखनऊ स्पेक्ट्रम आर्ट फ़ेयर: प्रदर्शनी भर नहीं, कलात्मक जागरण भी

- 17:01:PM

- 10 November 2025

लेखक विचारक हो गया तो दूसरों की नहीं, अपनी ही कहेगा : शिवमूर्ति

- 23:35:PM

- 31 October 2025