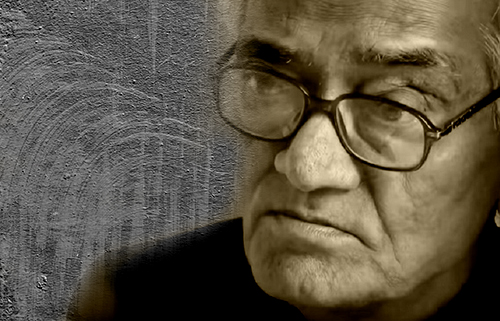

मुज्तबा हुसैन | तंज़ो-मिज़ाह के फ़न का आख़िरी मुगल

मुज्तबा हुसैन से वाक़िफ़ लोग उनकी नज़र और क़लम के जादू के मुरीद रहे हैं. हिन्दी और उर्दू दोनों ही ज़बान के पढ़ने वालों ने उन्हें मुहब्बतों से नवाज़ा. भारतीय उप-महाद्वीप में तंज़ो-मिज़ाह के फ़न के वह आख़िरी मुगल थे. मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने उनके बारे में कहा था,‘‘वो बर्रेसगीर (उपमहाद्वीप) के ऐसे मिज़ाह निगार (व्यंग्यकार) हैं, जो बेसाख़्ता लिखते हैं.’’ यूसुफ़ी के इस विशेषण ‘बेसाख़्ता’ से वे लोग ज़रूर इत्तेफ़ाक़ करेंगे, जिन्होंने मुज्तबा हुसैन को पढ़ा है. वे न सिर्फ़ बेसाख़्ता लिखते थे, बल्कि उनका सारा लेखन बा-शऊर और बामकसद है. तंज़ो-मिज़ाह को रिवायती अंदाज़ से बाहर निकाल कर, ज़िन्दगी के तजुर्बों से जोड़ने का श्रेय उन्हें जाता है. उनके लेखन में व्यंग्य और हास्य के साथ ही समाजी, सियासी और मआशी हालात पर संजीदा टिप्पणियां भी मिलती हैं. यही मुज्तबा हुसैन की मुक़म्मल शिनाख़्त है.

शुरुआती दिनों में शायरी करने और अफ़साने लिखने वाले मुज्तबा हुसैन के मिज़ाह निगार बनने का क़िस्सा भी दिलचस्प है. ख़ुद उन्हीं की ज़बानी, ‘‘मैंने तंज़ो-मिज़ाह को नहीं, बल्कि तंज़ो-मिज़ाह ने मुझे चुना है. इत्तेफ़ाक़ ही कहिये कि मैंने तंज़ो-मिज़ाह को अपनाया. 12 अगस्त, 1962 का दिन मुझे अभी तक याद है. उन दिनों शाहिद सिद्द़ीक़ी, मिज़ाहिया कॉलम ‘शीशा व तीशा’ लिखा करते थे. जुलाई में उनके इन्त़ेकाल के बाद यह कॉलम कुछ लोगों से लिखवाया गया, लेकिन बात नहीं बनी. 12 अगस्त के दिन जैसे मैं ‘सियासत’ के दफ़्तर पहुंचा, बड़े भाई जिगर साहब और आबिद अली ख़ान साहब ने मुझे बुलाया और तजवीज रखी कि ‘शीशा व तीशा’ कॉलम मैं लिखूं. सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर कॉलम निगारी शुरू की और दोपहर दो बजे पहले कॉलम को पूरा किया. उस वक़्त तो बस ऐसे ही लिखा था. काम चलाने के लिए. ‘कोह पैमा’ क़लमी नाम के साथ. आठ-दस दिन के बाद लोग पूछने लगे कि ये कॉलम कौन लिख रहा है. इसमें ताज़गी है, दिलचस्प और मज़ेदार भी है. उस तारीफ़ से हौसला अफ़ज़ाई हुई और फिर लिखने का सिलसिला चल निकला…. जो चीज़ महज़ इत्तेफ़ाकन शुरू हुई थी, वही बाद में ज़िन्दगी की मंजिल बन गयी और म़क़सदे हयात भी.’’

मुज्तबा हुसैन को लिखने का श़ौक बचपन से ही था. स्कूल और कॉलेज में तहरीरी म़ुकाबलों और ड्रामों में शरीक होते रहते थे. ख्वाजा अहमद अब्बास के ड्रामे ‘ये अमृत है’ में भी उन्होंने काम किया. उस दौर में हैदराबाद तहज़ीब का मरकज़ हुआ करता था. कम्युनिस्ट पार्टी और तरक़्क़ीपसंद तहरीक का बोलबाला था. शायर मख्दूम मोहिउद्दीन इस तहरीक के पेशवा थे. मुज्तबा हुसैन भी उनके क़ायल थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ‘‘बहैसियत शायर और रहनुमा के मैं उनसे ज़्यादा मुतासिर था.’’ अपने नौजवानी के दिनों में मुज्तबा हुसैन ‘बज़्मे उर्दू’ के सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने शे’र-ओ-शायरी से नाता तोड़ लिया. उनकी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत, हैदराबाद के मशहूर उर्दू दैनिक अख़बार ’सियासत’ से हुई. अपने बड़े भाई महबूब हुसैन जिगर के साथ वह इस अख़बार में काम करते थे. महबूब हुसैन जिगर इस अख़बार के जॉइंट एडिटर थे. मुज्तबा हुसैन ने सब-एडिटर के तौर पर काम करना शुरू ही किया था. शुरूआत में उन्होंने कुछ अफ़साने भी लिखे, लेकिन जब मिज़ाह लिखना शुरू किया, तो इसी के होकर रह गए.

‘सियासत’ अख़बार में उनका कॉलम पहले रोज़ाना आता था. बाद में यह हफ्ते में दो दिन हो गया. त़क़रीबन पन्द्रह साल तक ये सिलसिला चलता रहा. उनका यह कॉलम ख़ूब मक़बूल हुआ. पाठक इसका बेसब्री से इंतज़ार करते. तंज़ो-मिज़ाह निगारी की उनकी पहचान जल्दी ही बन गई. उन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों जगह अख़बारों में बड़े-बड़े व्यंग्यकारों के कॉलम नियमित छपते थे. पाकिस्तान में इब्ने इन्शा, इब्राहीम जलीस, अहमद नदीम क़ासमी, शौकत थानवी और यूसुफ नदीम के मिज़ाहिया कॉलम धूम मचाए हुए थे, तो हमारे देश में भी फ़िक्र तौन्सवी, अहमद जमाल पाशा, हयातुल्लाह अंसारी, यूसुफ नाज़िम इस मैदान में किसी से कमतर नहीं थे. रशीद अहमद सिद्द़ीकी, पतरस ब़ुखारी, शफ़ीकुर्रहमान, कन्हैयालाल कपूर, कृश्न चंदर वग़ैरह की परम्परा को ये व्यंग्यकार उर्दू में आगे बढ़ा रहे थे.

मुज्तबा हुसैन ने इन सब को ख़ूब पढ़ा था और अंग्रेज़ी मिज़ाह के अदीबों को भी. जिन रचनाकारों को पढ़कर उन्होंने यह हुनर सीखा, बाद में वे उनके हमसफ़र हो गए. 1968 में मुज्तबा हुसैन की पहली किताब ‘तकल्लुफ़ बरतरफ़’ छपी. उनके क़रीब छह दशक के अदबी सफ़र में कई किताबें और सफ़रनामे छपे. इनमें ‘क़ता-ए-क़लाम’, ‘क़िस्सा-ए-मुख़्तसर’, ‘बिल-आख़िर’, ‘अलग़रज’, ‘सो है वो भी आदमी’, ‘सफ़र’, ‘लख़्त-लख़्त’, ‘आख़िरकार’, ‘आप की तारीफ़’ (2005), ‘आदमीनामा’ (1981), ‘बहरहाल’ (1974), ‘चेहरा दर चेहरा’ (1993), ‘कॉलम बर्दाश्त’ (2007), ‘जापान चलो जापान चलो’ (1994), ‘मेरा कॉलम’ (1999), ‘मुज्तबा हुसैन के मुन्तख़ब कॉलम’, ‘मुज्तबा हुसैन के सफ़रनामे’, ‘मुज्तबा हुसैन की बेहतरीन तहरीरें’, ‘तहज़ीब-ओ-तहरीर’, ‘सिंदबाद का सफ़रनामा’ (1994), ‘क़िस्सा आराम कुर्सी का’, ‘स्विस बैंक में हमारा खाता’ अहम हैं. जिन मुल्कों की वह यात्रा करते, लौटने के बाद उसका सफ़रनामा ज़रूर लिखते. जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, ख़लीजी मुमालिक के सफ़रनामे इसी सिलसिले में आए. उनकी किताबों की लोकप्रियता का ही नतीजा था कि इनमें से कई का उड़िया, कन्नड़, असमिया, हिन्दी, अंग्रेज़ी, रूसी और जापानी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ.

उर्दू और हिन्दी दोनों ही ज़बानों में उनके ख़ाकों की किताब ‘मुज्तबा हुसैन के ख़ाके’ में उन्होंने सज्जाद जहीर, राजिंदर सिंह बेदी, कृश्न चंदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, मख्दूम मोहिउद्दीन, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, शहरयार, कतील शिफ़ाई, खुशवंत सिंह, एम.एफ. हुसैन, इंद्रकुमार गुजराल और देवकीनंदन पांडेय के बारे में लिखा है. न सिर्फ़ अपनी भाषा, बल्कि शिल्प में भी ये ख़ाके बेजोड़ हैं. अफ़सानानिगार राजिंदर सिंह बेदी का ख़ाका उन्होंने कुछ इस तरह खींचा है, ‘‘बरसात के मौसम में आपने कभी यह मंज़र देखा होगा कि एक तरफ़ तो हलकी सी फुहार पड़ रही है और दूसरी तरफ आसमान पर धुला-धुलाया सूरज छमाछम चमक रहा है. इस मंज़र को अपने ज़ेहन में ताज़ा कर लीजिए, तो समझिए कि आप इस मंज़र में नहीं, बेदी साहब की शख़्सियत में काफी दूर तक चले गए हैं.’’

तो सज्जाद जहीर की शख़्सियत को कुछ इस अंदाज़ में पेश किया है, ‘‘जब तक़रीर के लिए उनका नाम पुकारा गया, तो वो हाज़िरीन के सामने वाली क़तार में से उठकर यूँ सुबुक खरामी के साथ माइक पर आए कि उन्हें देखने की सारी आरजू का सत्यानाश हो गया. उनके चलने में ऐसी नर्मी, आहिस्तगी, ठहराव और धीमापन था कि एकबारगी मुझे यह वजह समझ में आ गई कि हमारे मुल्क में इन्किलाब के आने में इतनी देर क्यों हो रही है.’’ यों उन्होंने ख़ुद को भी नहीं बख्शा था. ख़ुद पर उनका यह दिलचस्प ख़ाका ‘हंस’ में छपा था.

वह एक बेदार मुसन्निफ थे, जो अपने आस-पास की हलचलों से हमेशा बाख़बर रहते थे. देश के अंदर साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में आई गिरावट के बारे में उनका ख़्याल था,‘‘मआशेरे में ख़ुदग़र्ज़ी बहुत ज्यादा हो गई है. हर आदमी अपने फ़ायदे की दौड़ में लगा हुआ है. ऐसी दौड़ में क़दरें पीछे रह जाती हैं. आज असल चीज़ मआशी कामियाबी और माद्दी फ़ायदा है. इख़ल़ाकी और तहज़ीबी त़काज़े पीछे चले गए हैं. इस दौर की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तरक़्क़ी के बावजूद आदमी को मायूसी का एहसास हमेशा तंग करता है. जबकि लिखने के लिए फुरसत, फ़राग़त, जलसों, महफिलों, मजलिसों का माहौल चाहिए. उस दौर की इन्हीं सरगर्मियों ने कई अदीब पैदा किये, लेकिन आज सारी ज़िन्दगी दौड़ की शिकार है. अदब, आर्ट, मूस़ीकी और दीगर फ़ुनून की जानिब लोगों की तवज्जे कम है. अदब का वो माहौल ज़वाल पज़ीर है.’’

हास्य-व्यंग्य के क्षेत्र में नई पीढ़ी की आमद के बारे में उनकी राय थी,‘‘ख़ुसूसन मिज़ाह में नयी क़लम में वो तवानाई नहीं रही, जिससे क़ारी को मुतासिर किया जा सके. नौजवानों में बहुत कम दिनों में शोहरत हासिल करने की ख़वाहिश होती है, जबकि लगातार मुसलसिल लिखते रहने की जानिब भी उनकी तवज्जो नहीं रहती.’’

बहैसियत लेखक वह मानते थे कि ग़लत बात को ग़लत कहना उनकी ज़िम्मेदारी है. और इस ज़िम्मेदारी को उन्होंने उम्र भर निभाया भी – बिना डरे या हिचके. वैसे भी तंज़ो-मिज़ाह निगारी हकीक़त को आइना दिखाने से ही आती है. जो हकीक़त को आइना दिखाने से डरे, वह कैसा मिज़ाह निगार? सत्तानशीनों की नीतियों से एहतिजाज का उनका अपना तरीका था. नागरिकता क़ानून की मुख़ालिफ़त करते हुए उन्होंने जब पद्मश्री लौटाने की घोषणा की तो कहा, ‘‘देश में अशांति, भय और नफ़रत की जो आग भड़काई जा रही है. वह वास्तव में परेशान करने वाली है. जिस लोकतंत्र के लिए हमने इतना संघर्ष किया, तमाम तरह के दर्द सहे और जिस तरह से इसे बर्बाद किया जा रहा है, वह निंदनीय है. लिहाजा मैं किसी सरकारी पुरस्कार को अपने अधिकार में नहीं रखना चाहता हूं.’’ उर्दू जबान में तंज़ो-मिज़ाह फ़न के मुज्तबा हुसैन आख़िरी मुगल थे. उन जैसा शायद ही कोई दूसरा आए.

(15 जुलाई, 1936 – 27 मई, 2020)

सम्बंधित

व्यंग्य | मुशायरे और मुजरे का फ़र्क़

व्यंग्य | ग़ज़ल सप्लाइंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी (प्रा.अनलिमिटेड)

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं