टैगोर ने कहा पंजाबी में लिखो, बलराज साहनी ने कहा हिन्दी देश की भाषा

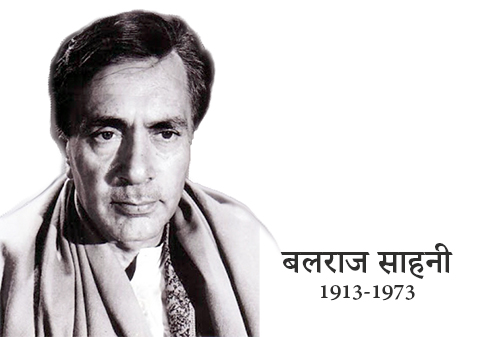

(बलराज साहनी प्रतिबद्ध अभिनेता भर नहीं रहे, लेखक और चिंतक भी रहे. इप्टा के साथ ही वे प्रगतिशील लेखक मंच से भी जुड़े रहे. यहां हम उनके एक काफ़ी लम्बे पत्र का एक अंश छाप रहे हैं, जो उन्होंने सन् 1970 के आसपास लिखा था. उस दौर की हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं ने जब उनका यह ख़त नहीं छापा तो उन्होंने इसे पैम्फ़लेट की शक़्ल में छपाकर अपने कुछ लेखक दोस्तो के पास भेजा था. उस दौर में जब वह बाक़ायदा फ़िल्मों से वाबस्ता थे, भाषा और साम्प्रदायिकता के सवालों से भी जूझ रहे थे. उनके नज़रिये और फ़िक्र को इस ख़त से समझा जा सकता है.)

कभी मेरा भी नाम हिन्दी लेखकों में गिना जाता था. मेरी कहानियां अपने समय की प्रमुख पत्रिकाओं – विशाल भारत, हंस आदि में – नियमित रूप से प्रकाशित हुआ करती थीं. बच्चन, अज्ञेय, अमृतलाल नागर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उपेंद्रनाथ अश्क – सब मेरे समकालीन लेखक और प्रिय मित्र हैं.

मेरी शुरू की जवानी का समय था वह – बहुत ही प्यारा, बहुत हसीन. मैंने कुछ समय शांतिनिकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पास और कुछ समय सेवाग्राम में गांधी जी के चरणों में बिताया. मेरा जीवन बहुत समृद्ध बना. शांतिनिकेतन में मैं हिन्दी विभाग में काम करता था. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे अध्यक्ष थे. उनकी छत्रछाया में हिन्दी जगत के साथ मेरा सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन गहरा होता गया. सन् 1939 के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में वे मुझे भी अपने संग प्रतिनिधि बनाकर बनारस ले गए थे, और वहां मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, निराला और साहित्य के अन्य कितने ही महारथियों से मिलने और उनके विचार सुनने-जानने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ.

यद्यपि आजकल मैं हिन्दी में नहीं, बल्कि अपनी मातृभाषा पंजाबी में लिखता हूं, फिर भी आप लोगों से ख़ुद को अलग नहीं समझता. आज भी मैं हिन्दी फ़िल्मों में काम करता हूं, हिन्दी-उर्दू रंगमंच से भी मेरा अटूट सम्बन्ध रहा है. ये चीज़ें, अगर साहित्य का हिस्सा नहीं तो उसकी निकटवर्ती ज़रूर हैं.

हिन्दी हमारे देश की एक विशेष और महत्वपूर्ण भाषा है. इसके साथ हमारी राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता का सवाल जुड़ा है. और इस दिशा में, अपनी अनेक बुराइयों के बावजूद, हिन्दी फ़िल्में अच्छा रोल अदा कर रही हैं.

लेकिन इस असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं की जा सकतीं कि हिन्दी, कई दृष्टियों से, अपने क्षेत्र में और उससे बाहर भी कई प्रकार से साम्प्रदायिक और प्रांतीय बैर-विरोध और झगड़े-झमेले का कारण बनी हुई है. कई बार तो डर लगने लगता है कि कहीं एकता के लिए रास्ते साफ़ करने के बजाय वह उन रास्तों पर कांटे तो नहीं बिछा रही, जो हमें उन्नति और विकास के बजाय अधोगति और विनाश की ओर ले जाना चाहती है, जो हमारे पांव में फिर से साम्राज्यवादी ग़ुलामी की बेड़ियां पहनाना चाहती हैं.

उर्दू कन्वेंशन

पिछले साल, दिसम्बर में, बम्बई में एक उर्दू-कन्वेंशन बुलाई गई थी, जिसके सूत्रधार, डॉ. मुल्कराज आनंद. कृष्ण चंदर, सज्जाद जहीर, राजेंद्र सिंह बेदी और अली सरदार जाफ़री जैसे प्रसिद्ध प्रगतिशील लेखक थे. मैं उस समय बंबई में नहीं था, सो मुझे इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कन्वेंशन में क्या कुछ हुआ. लेकिन जब मैं वापस आया तो यह सुनकर बेहद हैरानी हुई कि हिन्दी का एक भी प्रगतिशील लेखक इस कन्वेंशन में शामिल नहीं हुआ था. ऐसे लगा, जैसे हिन्दी-उर्दू के सवाल पर प्रगतिशील लेखक संघ का, अन्दर-ही-अन्दर, उसी प्रकार बँटवारा हो चुका है, जैसे हिन्दू-मुस्लिम सवाल पर हिन्दुस्तान का बँटवारा हो चुका है. मुझे बहुत गहरी निराशा हुई.

साथ ही, इस बात पर सख़्त हैरानी भी हुई कि कन्वेंशन की प्रौढ़ता बनाने के लिए सिक्ख युवकों का एक काफी बड़ा जत्था भी बंबई आया हुआ था, हालांकि हर कोई इस बात को जानता है कि उर्दू वाले कल तक उर्दू को ही पंजाब की भाषा मानते थे, और पंजाबी की उपभाषा का दर्जा देते थे. अनायास ही मेरे मन में एक मलिन-सा संशय उठा कि कहीँ उर्दू को अल्पसख्यंकों की भाषा क़रार देकर उसकी रक्षा के लिए अल्पसंख्यक जातियों को तो नहीं उकसाया जा रहा. कहीं उर्दू की रक्षा करने के लिए पंजाबी को केवल सिक्खों को भाषा तो नहीं बनना पड़ रहा? मन में यह घटिया विचार उठने पर मैंने ख़ुद को फटकारा. बेशक, पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में इस समय सिक्ख लेखक ही अधिक संख्या में हैं, लेकिन पंजाबी को सिक्खों की भाषा मानने का दावा कभी किसी ने नहीं किया. फिर, देश के इतने बड़े प्रगतिशील, मार्क्सवादी विद्वानों से कभी सपने में भी आशा नहीं की जा सकती कि ये भाषा की समस्या को साम्प्रदायिक राजनीति से जोड़ेंगे. लेकिन फिर भी रह-रह कर चिन्ता घेर लेती थी. एक बार पहले मेरा वतन पंजाब साम्प्रदायिक राजनीति की छुरी के नीचे अपना सिर दे चुका था और लाखों लोगों को व्यर्थ में क़ुर्बान होना पड़ा था. कहीँ क़िस्मत एक और बरबादी की शुरूआत तो नहीं कर रही, और यह सोचकर मीठी नींद लेते रहे थे कि ‘ऐसे भला कैसे हो सकता है?’

बाद में, नयी कहानियां में अमृतराय के दो सम्पादकीय लेख छपे. उसी पत्रिका में यशपाल, अमृतलाल नागर और नरेंद्र शर्मा आदि द्वारा उर्दू-कन्वेंशन सम्बन्धी दिए गए वक्तव्यों को पढ़कर मेरी चिन्ता और बढ़ी. फिर उपलब्धि नामक पत्रिका का एक पूरा अंक इस कन्वेंशन के लिए अर्पित किया गया देखा, जिसमें डा.धर्मवीर और अन्य कई लेखकों के विचार पढ़ने को मिले. धर्मयुग में प्रकाशित टीका-टिप्पणियाँ भी देखीं. मुझे लगा कि मानसिक अशान्ति केवल मेरे तक ही सीमित नहीं थी.

और आज यही मानसिक अशान्ति मुझे मजबूर कर रही है कि आपके सामने अपना दिल खोलूँ, अपने जीवन के कुछ अनुभव और विचार पेश करूं. मैं जानता हूं कि आप देश की भलाई, एकता और प्रगति के इच्छुक हैं, और आशा करता हूं कि जो कुछ अच्छा-बुरा मैं कहूंगा, उसे पूरी सद्भावना से परखेंगे. अगर मेरे मुँह ने कोई बुरी या नाजायज़ बात भी निकल जाए, तो मुझे अपना भाई या साथी समझकर माफ़ कर देंगे.

अब मैं अपनी बात पर आऊं,

भाषा सम्बन्धी अनुभव

मैं जब शांतिनिकेतन में था, तो गुरुदेव टैगोर मुझे बार-बार कहा करते थे, ‘तुम पंजाबी हो, पंजाबी में क्यों नहीं लिखते. तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए कि अपने प्रांत में जाकर वही कुछ करो, जो हम यहां कर रहे हैं.’

मैंने जवाब में कहा, हिन्दी हमारे देश की भाषा है. हिन्दी में लिखकर मैं देश भर के पाठकों तक पहुंच सकता हूँ.

वे हंस देते, और कहते, ‘मैं तो केवल एक प्रांत की भाषा में ही लिखता हूँ, लेकिन मेरी रचनाओं को सारा भारत ही नहीं, सारा संसार पढ़ता है. पाठकों की संख्या भाषा पर निर्भर नहीं करती.’

मैं उनकी बातें एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता. बचपन से ही मेरे मन में यह धारणा पक्की हो चुकी थी कि हिन्दी पंजाबी के मुक़ाबले कहीं ऊंची और सभ्य भाषा है. वह एक प्रांत की नहीं, बल्कि सारे देश की राष्ट्रीय भाषा है (उन दिनों देश सम्बन्धी मेरा ज्ञान उत्तरी भारत तक ही सीमित था).

एक दिन गुरुदेव ने जब फिर वही बात छेड़ी तो मैंने चिढ़कर कहा, ‘पता नहीं क्यों, आप मुझे यहां से निकालने पर तुले हुए हैं. मेरी कहानियां हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में छप रही हैं. पढ़ाने का काम भी मैं चाव से करता हूं. अगर यक़ीन न हो तो मेरे विद्यार्थियों से पूछ लीजिए. जिस प्रेरणादायक वातावरण की मुझे ज़रूरत थी, वह मुझे प्राप्त है. आख़िर मैं यहाँ से क्यों चला जाऊं?’

उन्होंने कहा, ‘विश्व भारती का आदर्श है कि साहित्यकार और कलाकार यहाँ से प्रेरणा लेकर अपने-अपने प्रांतों में जाएं और अपनी भाषाओं और संस्कृतियों का विकास करें तभी देश की सभ्यता और संस्कृति का भंडार भरपूर होगा.’

‘आपको पंजाबी भाषा और संस्कृति के बारे में ग़लतफ़हमी है,’ मैंने कहा, ‘हिन्दुस्तान से अलग कोई पंजाबी संस्कृति नहीं है. पंजाबी भाषा भी वास्तव में हिन्दी की एक उपभाषा है. उसमें सिक्ख-धर्मग्रंथों के अलावा और कोई साहित्य नहीं है.’

गुरुदेव चिढ़ गए. कहने लगे, ‘जिस भाषा में नानक जैसे महान कवि ने लिखा है, तुम कहते हो उसमें कोई साहित्य नहीं है.’

और जब मैंने अपने जीवन ये पहली बार उनके मुख से गुरु नानक की ये पक्तियाँ सुनी:

गगन में थाल रवि चंद दीपक बने

तारक मंडल जनक मोती

धूप मलयानलो पवन चंवरो करे

सगल वनराय फूलंत जोती ।…

और अगर मुझे याद धोखा नहीं देती, तो गुरुदेव ने साथ में यह भी कहा था, ’कबीर की वाणी का अनुवाद मैंने बंगाली ने किया है, लेकिन नानक की वाणी का अनुवाद का साहस नहीं हुआ. मुझे डर था कि मैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगा.’

उसी शाम आचार्य क्षितिमोहन सेन के साथ नंगे पाँवों लम्बी सैर पर जाने का मौका मिला, जो भक्तिकाल सम्बन्धी सर्वोच्च खोजी और विद्वान माने जाते हैं. जब उनसे गुरुदेव के साथ हुई बातचीत का ज़िक्र छिड़ा, तो अचानक उनके मुँह से निकला, ‘पराई भाषा में लिखने वाला लेखक वेश्या के समान है. वेश्या धन-दौलत, मशहूरी और ऐशइशरत भरा घरबार सब कुछ प्राप्त कर सकती है, लेकिन एक गृहिणी नहीं कहला सकती.’

मैं मन ही मन बहुत खीझा. बंगाली लोग प्रांतीय संकीर्णता के लिए प्रसिद्ध थे. लेकिन टैगोर और क्षितिमोहन जैसे व्यक्ति भी उसका शिकार होंगे, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी.

गाँधी जी के विचार

फिर मुझे एक और धक्का लगा. शांतिनिकेतन से मुझे कुछ समय के लिए ’बुनियादी तालीम’ संस्था की पुस्तकें अनुवाद करने के लिए सेवाग्राम जाना पड़ा. वहाँ गाँधी जी को निकट से देखने का मौक़ा मिला. और यह देखकर हैरानी हुई कि वे अपना अधिकांश लेखन-कार्य गुजराती में करते थे. गाँधी जी पर मैं प्रांतीय मनोवृत्ति का दोष कैसे लगा सकता था, जबकि वे हमारी राष्ट्रीय चेतना के जन्मदाता थे? राष्ट्रभाषा ‘हिन्दी-हिन्दुस्तानी’ सबसे बड़ा प्रकाश-केंद्र भी तो वही थे. फिर, वे राष्ट्रभाषा को छोड़कर अपनी प्रांतीय भाषा में क्यों लिखते थे?

इस बारे में एक दिन मैं उनसे पूछ ही बैठा. मेरा सवाल सुनकर ये भोंचक्के रह गए, जैसे सोचने लगे हों कि कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति ऐसा बचकाना सवाल कैसे पूछ सकता है. आख़िर उन्होंने कहा, मातृभाषा तो मां के दूध जैसी मीठी होती है. राष्ट्रभाषा का मनोरथ प्रांतीय भाषाओं को ख़त्म करना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है, उन्हें एक-दूसरे के निकट लाना और प्रेमसूत्र में पिरोना है.

मैं फिर भी न समझ सका. मेरे दिमाग़ में कई सवाल उठ रहे थे. गाँधी जी हिन्दी-हिन्दुस्तानी को एक सीधी-सादी और आम बोलचाल की भाषा तक सीमित रखना चाहते थे, जिसमें न तो मोटे-मोटे फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हो, न ही बड़े-बड़े संस्कृत शब्दों का. इसके लिए वे लिपियां भी दो चाहते थे –देवनागरी और फ़ारसी. ये दोनों बातें ही मुझे अव्यावहारिक लगती थीं. हिन्दी को किस हद तक, कब तक और क्यों केवल आम बोलचाल की भाषा रखा जाएगा? उसके विकास पर क्यों बंधन लगाए जाएंगे, जबकि वे बंधन प्रांतीय भाषाओँ पर नहीं लगाए जाते. राष्ट्रभाषा को तो प्रांतीय भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध बनाना चाहिए. और एक भाषा के लिए दो लिपियों को परवान करना कहाँ की अक्लमंदी है?

मुझे याद है, इस समस्या के बारे में उन दिनों मेरे मन में निरन्तर उथल-पुथल मची रहती थी. मैं मौक़ा ढूँढता रहता कि कब गांधी जी के साथ दोबारा इस बारे में बातचीत करूँ. लेकिन वह मौक़ा न मिला. दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हो चुका था, और गाँधी जी राजनीतिक मामलों में बहुत ज्यादा उलझ गए थे.

एक दिन उन्हें मिलने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के अंग्रेज़ डायरेक्टर-जनरल, मिस्टर लाइनल फील्डन, वहां आए. वे हिन्दुस्तान से इस्तीफ़ा देकर लंदन के बी.बी.सी. में हिन्दुस्तानी विभाग खोलने के लिए जा रहे थे. वे अपने तुरन्त और हंगामी फ़ैसलों के लिए अद्वितीय थे. वे आए थे गाँधी जी को अलविदा कहने, लेकिन जाते समय मुझे अपने साथ रेडियो अनाउन्सर के रूप में लंदन ले गए.

लंदन में

उस ज़माने में, रेडियो पर उर्दू का वैसा ही बोलबाला था, जैसा आज हिन्दी का है. शुरू से अन्त तक सभी काम उर्दू लिपि और उर्दू भाषा में ही किए जाते थे. और मैं इन दोनों में लगभग कोरा था. हिन्दुस्तान से चलने से पहले कई बार दिल में आया था कि फील्डन से इस बारे में खुलकर बात करूँ, लेकिन लंदन और युद्ध को निकट से देखने का चाव मुझे रोकता रहा.

दो-तीन अनाउन्सर वहां पहले से पहुंच चुके थे. सभी उर्दू के माहिर उस्ताद. वे हिन्दी न जानते थे, न ही उसे गिनती में लाते थे. उर्दू से अन्जान होने के अलावा मेरी एक और कमज़ोरी यह थी कि माइक्रोफ़ोन पर बोलने का तजुर्बा भी मुझे बहुत कम था. फिर, बोलने का लहज़ा इतना ज्यादा पंजाबी कि अपनी पहली रिकार्डिंग सुनकर मेरे अपने कान फटने को आ गए थे. तब मेरा सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया कि फील्डन मुझे सेवाग्राम से विशेष रूप से अपने साथ लंदन लाए थे. आख़िर मैं भी उनकी नज़र में खटकने लगा. फिर तो मुझे साफ़ दिखाई देने लगा कि वहाँ मेरा ज्यादा देर टिकना सम्भव नहीं था.

मेरा मन ग़ुस्से आर ग्लानि से भर गया. एक तो, मैंने ख़ुद इस नौकरी की मांग नहीं की थी, बल्कि सारे आश्रमवासियों को नाराज़ और दुखी करके आया था. दूसरे, एक साहित्यकार के तौर पर मेरा कुछ महत्व था. मैं हिन्दी के पहली श्रेणी के कहानीकारों में गिना जाता था. मेरी कई रचनाएं उर्दू में अनूदित होकर अदबे लतीफ़ जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छप चुकी थीं. इस सब कुछ का क्या कोई महत्त्व नहीं था? क्या हिन्दी भाषा के अपने अधिकार नहीं थे? जिस भाषा में प्रेमचंद, जैनेंद्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल, बच्चन, सुमित्रानंदन पंत जैसे महान साहित्यकारों ने लिखा हो, उसे इस प्रकार अवहेलना की दृष्टि से देखना क्या पहले दर्जे का अन्याय नहीं था? रहा सवाल पंजाबी लहज़े का. उसे सुधारते कौन सी देर लगती है. किसी की थोड़ी मदद और अभ्यास ही की तो ज़रूरत है.

यह बात मुझे दिन-प्रतिदिन स्पष्ट हो रही थी कि अगर मैंने अपने बचाव के लिए ख़ुद कोई कोशिश न की, तो बिस्तर गोल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी. मैं सारी-सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता सोचता रहता. आख़िर क्या करूँ? क्यों न बीबीसी के डायरेक्टर-जनरल को मिलकर अपना दुख उनके सामने रखूँ और इस घोर अन्याय का पर्दाफाश करूँ. मैं लाइनल फील्डन को मुंह की खिला सकता था. भारत के हिन्दी समर्थकों को उकसाकर उनके लिए अच्छा ख़ासा सिरदर्द पैदा कर सकता था.

लेकिन फिर, मन में दूसरी तरह के विचार मंडराने लगते. मैं गाँधी जी के चरणों से उठकर अंग्रेज़ों के क़दमों में गिरा था. वह कोई मामूली गिरावट नहीं धी और अब शिकायती टट्टू बनना, अपने घर के लड़ाई-झगड़ों को दुश्मन के सामने नंगा करना, उससे न्याय की मांग करना, क्या यह शर्म से डूब मरने वाली बात नहीं होगी. दूसरों की इज़्ज़त उछालते हुए क्या मेरी इज्ज़त रह जाएगी? इससे देश का अपमान न होगा? अंग्रेज़ अफ़सरों को मुंह मागी मुराद नहीं मिल जाएगी? हमारी अनबन का वे पूरा लाभ नहीं उठाएँगे? फिर, लाइनल फील्डन आम अंग्रेज़ अफ़सरों जैसे नहीं थे. वे गाँधी के भक्त थे, और हिन्दुस्तान की आज़ादी के सच्चे चाहवान. वे वाइसराय तक को नाराज़ करके इस ख़याल से मुझे अपने साथ ले गए थे कि मेरा व्यक्तित्व आम जी-हुजूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों से कुछ अलग होगा. क्या ऐसे व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना उचित होगा?

एक दिन में कैंटीन में कॉफ़ी पी रहे अपने साथियों के सामने फूट पड़ा, ‘हिन्दी के हक़ मनवाने का बीड़ा उठाकर मैं भी आप लोगों को उतना ही परेशान कर सकता हूँ जितना इस समय आप मुझे कर रहे हैं. नतीजा हम दोनों के लिए बुरा होगा. फ़ायदा होगा तो सिर्फ़ अंग्रेज़ों का. हमारी कौमी इज्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी. मैं आपके आगे एक प्रार्थना करता हूँ. मगर आप लोग मेरी बेकद्री करना छोड़ दें, बल्कि मेरी मदद करें, तो मैं दिन-रात मेहनत करके थोड़े-से अरसे में ही उर्दू सीख लूँगा. उर्दू मैंने सातवीं जमात तक पढ़ी हुई भी है.’

इस सुझाव का मेरे साथियों पर बहुत अच्छा असर पड़ा. विदेश में प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय भावना जाग उठती है. मेरे साथियों ने महसूस किया कि मैंने अच्छी और सही बात की थी. उसी दिन से उनके साथ मेरे सम्बन्ध अच्छे बन गए. सबने दिल खोलकर मेरी मदद करनी शुरू कर दी. दो-तीन महीनों में ही उर्दू में अच्छी तरह अपना काम करने लगा. पूरे चार साल मैं वहाँ रहा. इस अरसे में कभी एक बार भी अंग्रेज़ हमें एक-दूसरे के प्रति न भड़का सके. हमारा आपसी प्यार और भाईचारा दूसरे विभागों कं लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन गया था. वह समय बहुत अच्छा बीत गया.

उर्दू साहित्य का अध्ययन

उर्दू साहित्य का अध्ययन करने से मेरी आंखें खुल गईं. ऐसे लगा, जैसे कोई खोया हुआ ख़जाना मिल गया हो. मन मेँ समाये सभी बैर-विरोध और गलत धारणाएं ख़त्म हो गईं. कितना विशाल, कितना गौरववान था उर्दू साहित्य. ग़ालिब की ग़ज़लें पढ़ते हुए ऐसे लगता है, जैसे मेरी आत्मा पर कोई नया सूर्योदय हो रहा हो. इसी प्रकार अद्वितीय और अविस्मरणीय आनंद कॉलेज के ज़माने में शैली की रचना प्रोमीथियस अनबाउंड और शेक्सपीयर का नाटक हेनरी फ़ोर्थ– भाग पहला पढ़कर आया था. ऐसी अनुभूतियां जीवन की पूंजी बन जाती हैं.

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं