गणेश शंकर विद्यार्थी को फिर से पढ़े जाने की ज़रूरत

हमारे दौर में जब पत्रकारिता का मूल धर्म और उसके सरोकार सत्ता और सिक्कों की चकाचौंध में धुंधला रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन और उनका लेखन फिर से प्रासंगिक हो उठे हैं. उन्हें फिर से पढ़े-समझे जाने की बहुत ज़रूरत लगती है.

हिन्दी की पत्रकारिता के शीर्ष पुरूष गणेशशंकर विद्यार्थी की पहचान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भी है. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रेरित विद्यार्थी की पढ़ाई और परवरिश ग्वालियर के छोटे से कस्बे मुंगावली में हुई थी. आर्थिक मुश्किलों की वजह से वह बहुत नहीं पढ़ सके मगर स्वाध्याय के ज़रिए उन्होंने उर्दू-फ़ारसी जबान और दीगर विषयों का जमकर अध्ययन किया. उस दौर के चर्चित अख़बार ‘भारत मित्र’ और ‘बंगवासी’ पढ़ते रहने का असर यह हुआ कि पढ़ने-लिखने में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई. कम उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के बड़े विचारकों-लेखकों का लिखा हुआ पढ़ डाला. सोलह साल की उम्र में ही उनका पहला लेख, ‘आत्मोत्सर्ग’ ‘सरस्वती’ में छपा. ‘सरस्वती’ का संपादन तब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के करते थे. द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और विचारों से बहुत प्रभावित थे और यही उनके पत्रकारिता की दुनिया में आने की प्रेरणा बना. ‘सरस्वती’ के साथ ही उनकी रचनाएं ‘कर्मयोगी’, ‘स्वराज्य’, ‘हितवार्ता’ आदि में भी छपतीं.

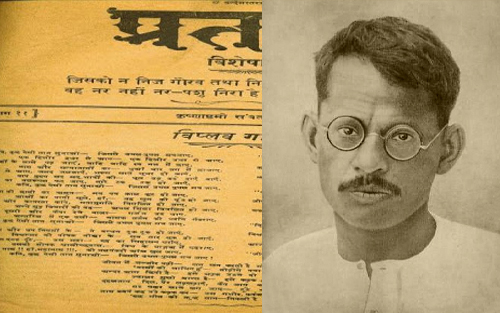

पंडित मदन मोहन मालवीय के अख़बार ‘अभ्युदय’ से भी उनका नाता रहा. कुछ अर्से तक इस अख़बार के सहायक सम्पादक रहे. ‘प्रभा’ का सम्पादन भी किया. 9 नवम्बर, 1913 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से अपना अख़बार ‘प्रताप’ शुरू किया. पहले ही अंक के अपनी संपादकीय में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ‘‘यह पत्र राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक-आर्थिक क्रांति, जातीय गौरव, साहित्यिक-सांस्कृतिक विरासत के लिए संघर्ष करेगा.’’ ‘प्रताप’ में लिखे अग्रलेखों में उनके इस संकल्प की गवाही मिलती है. इस वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें कई मर्तबा जेल भेजा और उनके अख़बार पर जुर्माना लगाया. हालांकि इस दबाव में वह अपने संकल्प से कभी डिगे नहीं. हुकूमत से उनकी लड़ाई अनवरत चली.

‘प्रताप’ के ज़रिये उन्होंने देश के किसानों, मिल मजदूरों और दबे-कुचले लोगों के दुःखों को उजागर किया. बाद के दिनों में ‘प्रताप’ देश की आज़ादी की लड़ाई का मुख-पत्र साबित हुआ. यह समाचार-पत्र क्रान्तिकारी विचारों और देश का आज़ादी के दीवानों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया. क्रान्तिकारियों के विचार और लेख ‘प्रताप’ में लगातार छपते. भगत सिंह की कई क्रांतिकारी रचनाएं ‘प्रताप’ में ही छपीं. राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा भी ‘प्रताप’ में ही छपी थी. एक वक्त बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’, सोहन लाल द्विवेदी, गयाप्रसाद शुक्ल ‘सनेही’, प्रताप नारायण मिश्र सरीखे कवि-लेखक ‘प्रताप’ से ही जुड़े थे. इस अख़बार की मार्फ़त उनकी रचनाएं और विचार देश भर में पहुंचते.

इस क्रांतिकारी तेवर की वजह से ‘प्रताप’ को पहली बार 22 अगस्त, 1918 को अंग्रेज़ी हुकूमत का ग़ुस्सा झेलना पड़ा. नानक सिंह की ‘सौदा-ए-वतन’ कविता से सरकार इतनी नाराज़ हो गई कि उसने गणेश शंकर विद्यार्थी पर राजद्रोह का इल्जाम लगाते हुए ‘प्रताप’ पर पाबंदी लगा दी. विद्यार्थी ने सरकार की दमनपूर्ण नीति का ऐसा ज़ोरदार विरोध किया कि देशवासी ‘प्रताप’ के सहयोग में खड़े हो गए. देशवासियों के सहयोग से एक बार जब आर्थिक संकट हल हुआ, तो 23 नवम्बर, 1920 से ‘प्रताप’ साप्ताहिक से दैनिक अख़बार हो गया. हुकूमत और उसकी नीतियों के विरोध में लगातार लिखने से ‘प्रताप’ की पहचान सरकार विरोधी बन गई. तत्कालीन मजिस्ट्रेट स्ट्राइफ ने अपने हुक्मनामे में ‘प्रताप’ को ‘बदनाम पत्र’ की संज्ञा देते हुए अख़ाबर की जमानत राशि ज़ब्त कर ली. 23 जुलाई, 1921 और 16 अक्टूबर, 1921 को विद्धार्थी को जेल जाना पड़ा. जेल से लौटकर वह फिर उसी जोश और जज़्बे से अपने काम में लग जाते.

गणेश शंकर विद्यार्थी पहले उर्दू में लिखते थे, लेकिन बाद में हिन्दी में लिखने लगे. पत्रकारिता उनके लिए मिशन थी – समाज और देश के प्रति सरोकार की पूर्ति का माध्यम. अपने नाम से लिखने के अलावा वह कई छद्म नामों, मसलन श्रीकांत, हरि, दिवाकर, कलाधर, लंबोधर, गजेन्द्र बैठाठाला ग्रेजुएट आदि नामों से भी लिखते रहे. उनकी मृत्यु के बहत्तर साल बाद चार खंडों में आई रचनावली में उनका सम्पूर्ण लेखन शामिल है. इसमें महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जगदीश चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक आदि पर लिखे हुए उनके संस्मरण और रेखाचित्र भी शामिल हैं. राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ ही महत्व की घटनाओं को भी वह अपने पाठकों तक पहुंचाते.

धर्म के आडंबर, धार्मिक कर्मकांडों और साम्प्रदायिकता के वह घोर विरोधी थे. तभी तो पत्रकारिता के ज़रिये लोगों को देश के हक़ में खड़ा होने के लिए तैयार कर रहे थे, साथ ही भाईचारा और साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए भी काम कर रहे थे. 27 अक्टूबर, 1924 को ‘प्रताप’ में ‘धर्म की आड़’ शीर्षक से अपने लेख में आगाह करते हुए वह लिखते हैं, ‘‘इस समय देश में धर्म की धूम है. उत्पात किए जाते हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर.’’ इसी लेख में लिखते हैं, ‘‘रमुआ पासी और बुद्धू मियां धर्म और ईमान को जानें या न जानें लेकिन उसके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने व जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. देश के सभी शहरों में यही हाल है.’’ आख़िर में नसीहत है, ‘‘साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है. बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने. लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है. उसकी इस अवस्था का चालाक लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं.’’

हुकूमत फिर भी लोगों को आपस में लड़ाने में कामयाब हो रही थी. छोटी-छोटी बात पर साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठते. जब भी कहीं ऐसा होता विद्यार्थी अपने लेखन से जागरूकता फैलाने का काम करते. उनकी तीखी टिप्पणियों से न साम्प्रदायिक हिन्दू बचते और न मुसलमान. उनकी नज़र में दोनों ही बराबर के दोषी थे. आरा में हुए साम्प्रदायिक दंगे पर 12 नवम्बर, 1917 को ‘प्रताप’ के संपादकीय में उन्होंने लिखा, ‘‘किसी भी अवस्था में कुछ आदमियों के अपराध पर उसका पूरा वर्ग अपराधी नहीं माना जा सकता. आरे के कुछ हिन्दुओं ने कुछ अपराध किया, तो सभी हिन्दुओं को अपराधी मान बैठना अन्याय और अदूरदर्शिता है. साधारण मुसलमान और उनके मौलवी लोग ऐसा ही कर रहे हैं. हमारी प्रार्थना है कि न्याय के नाते वे ऐसा अन्याय करना छोडे़ं. क्या अपराधी के हिन्दू या ग़ैरमुस्लिम होने के कारण ही अपराध की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उसमें सभी हिन्दू या ग़ैरमुस्लिम लपेटे जा सकें.’’ आगे लिखते हैं,‘‘हम न हिन्दू हैं, न मुसलमान. मातृभूमि का कल्याण ही हमारा धर्म है. उसके बाधकों का सामना करना ही कर्म है. पंडित हो या मौलवी, धर्म हो या कर्म, मातृभूमि के हित के विरुद्ध किसी की भी व्यवस्था हमें मान्य नहीं है. मातृभूमि का अपराधी चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान कोई भी हमारे तिरस्कार और उपेक्षा से त्राण नहीं पा सकता.’’

राजनीति में धर्म के मेल के वह हमेशा ख़िलाफ़ थे. इसे लेकर कई मौक़ों पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की. आज़ादी के आंदोलन के दिनों में ही अंधराष्ट्रवाद के ख़तरों से आगाह करते रहे थे. 21 जून, 1915 को ‘प्रताप’ में छपे अपने लेख में कहते हैं, ‘‘देश में कहीं कहीं राष्ट्रीयता के भाव को समझने में गहरी भूल की जा रही है. हर रोज़ इसके प्रमाण हमें मिलते रहते हैं. यदि हम इसके भाव को अच्छे तरीके से समझ चुके होते, तो इससे जुड़ी बेतुकी बातें सुनने में न आतीं.’’ हिन्दू राष्ट्र के नाम पर धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता से समय-समय पर लोगों को सावधान भी करते थे. ‘राष्ट्रीयता’ शीर्षक से लिखे अपने इसी लेख में उन्होंने लिखा, ‘‘हमें जानबूझकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए और ग़लत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए. हिन्दू राष्ट्र-हिन्दू राष्ट्र चिल्लाने वाले भारी भूल कर रहे हैं. इन लोगों ने अभी तक राष्ट्र शब्द का अर्थ ही नहीं समझा है.’’

30 मई, 1926 को ‘जिहाद की ज़रूरत’ शीर्षक लेख में धर्म का पाखंड उजागर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘‘आज हमें जिहाद करना है, इस धर्म के ढोंग के ख़िलाफ़, इस धार्मिक तुनकमिज़ाजी के ख़िलाफ़. जातिगत झगड़े बढ़ रहे हैं. ख़ून की प्यास लग रही है. एक-दूसरे को फूटी आंख भी हम देखना नहीं चाहते. अविश्वास, भयातुरता और धर्माडंबर के कीचड़ में फंसे हुए इस नाटकीय जीत को यह समझ रहे हैं कि हमारे सिर-फुटौव्वल से धर्म की रक्षा हो रही है. हमें आज शंख उठाना है, उस धर्म के विरुद्ध जो तर्क, बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर ठीक नहीं उतर सकता.’’

बात सन् 1917-18 की है. होम रूल आन्दोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया. 1920 में रायबरेली के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के इल्जाम में उन्हें दो साल की सजा हुई. 1925 में कांग्रेस के राज्य विधानसभा चुनावों में भाग लेने के फैसले के बाद कानपुर से वह यू.पी. विधानसभा के लिए चुने गए. 1929 में उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया औ राज्य में सत्याग्रह आन्दोलन के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. सत्याग्रह के दौरान 1930 में एक बार फिर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया. गांधी-इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च, 1931 को वह रिहा हुए. गणेश शंकर विद्यार्थी पूरी ज़िंदगी स्वराज के लिए जिये और साम्प्रदायिकता से संघर्ष करते हुए अपनी जान दी. उनके विचार आज भी हमें एक नई राह दिखाते हैं.

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं