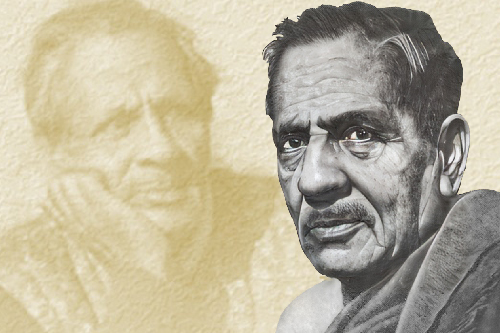

फ़िराक़ जैसा कोई दूसरा नहीं

मलिकज़ादा मंज़ूर अहमद, उर्दू हलक़े में किसी तआरुफ़ के मोहताज नहीं. मंज़ूर साहब उम्दा शायर और मुशायरों के जाने-माने नाज़िम होने के साथ ही लखनऊ से छपने वाले माहनामा ‘इम्कान’ के चीफ़ एडिटर भी थे. 2004 में ‘रक़्स-ए-शरर’ के उन्वान से उनकी ख़ुदनविश्त छपकर आई थी, जिसमें उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम वाक़िआत के अलावा उन्होंने अपने दौर और साथी अदीबों पर भी काफ़ी कुछ लिखा है. इसमें फ़िराक़ गोरखपुरी के ताल्लुक़ से कुछ दिलचस्प बातें भी हैं.

मैं बड़े यक़ीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद जोश मलीहाबादी को छोड़कर बर्र-ए-सग़ीर (उप महाद्वीप) हिंदी-पाक के सभी अहम शुअरा से मुझे मिलने का मौक़ा हासिल रहा है. उनमें उस नस्ल के लोग भी शामिल हैं, जिनके बुढ़ापे को मैंने अपनी जवानी में देखा. हफ़ीज़ जालंधरी, जिगर मुरादाबादी, साग़र निज़ामी, रविश सिद्दीक़ी, जाफ़रअली ख़ाँ ‘असर’, त्रिलोकचंद महरूम, जोश मिल्सयानी, सलाम मछलीशहरी, असरार-उल-हक़ मजाज़, फै़ज़ अहमद फै़ज़, अली सरदार जाफ़री, अख़्तरुल ईमान, जांनिसार अख़्तर, अर्श मिल्सयानी, आनंद नारायण मुल्ला वगैरह के मुआसरीन (समकालीनों) से लेकर अपने हमअस्रों के अलावा उस नयी नस्ल से भी मेरा तआरुफ़ रहा, जो आजकल अदबी उफ़क़ पर जगमगा रही है. मगर इसी के साथ-साथ मुझे ये कहने में कोई हिचक और तकल्लुफ़ नहीं है कि शुअरा के इस हुजूम में रघुपति सहाय ‘फ़िराक़’ गोरखपुरी जैसी जटिल शख़्सियत का शख़्स मुझे कोई दूसरा नज़र नहीं आया.

वो मेरे उस्ताद मजनूं गोरखपुरी के दोस्तों में शामिल थे और आज़ादी के फ़ौरन बाद ही से मेरी और उनकी मुलाक़ातों का सिलसिला अदब और एहतिराम की हदों से शुरू हो गया था. 1953 के बाद जब मैं मुशायरों में आने-जाने लगा और शुअरा के तआरुफ़ की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी जाने लगीं, उस वक़्त से लेकर उनके इंतिक़ाल तक सैकड़ों मुशायरों में मेरा उनका साथ रहा. अपनी शख़्सियत के गिर्द उन्होंने अपनी अज़्मत का हिसार ऐसा खींच रखा था कि हर शख़्स उनकी जा और बेजा बातों और हरकतों को ख़ामोशी के साथ बरदाश्त कर लेता था.

और सिर्फ़ चंद शुअरा के साथ झगड़ों के गिने-चुने वाक़िआत के अलावा ज़्यादातर लोग उनकी बातों को इसलिए नज़रअंदाज़ कर देते थे कि कौन अपनी इज़्ज़त व आबरू को ख़तरे में डाले. मुशायरों में दो शायरों की हालत तो उमूमन उनकी आमद-ओ-रफ़्त से ही ख़राब हो जाती थी. वो मुशायरा शुरू होने के बाद जब अपनी गोल-गोल आंखों को नचाते हुए स्टेज की सीढ़ियों पर चढ़ते, तो हाज़रीन की सारी तवज्जोह उनकी जानिब हो जाती और जो शायर अपना कलाम सुना रहा होता, वो पस-मंज़र में चला जाता. और अपना कलाम सुनाने के बाद अगर वो दरमियान में उठते, तो वो शायर तवज्जोह से महरूम हो जाता, जो उस वक़्त माइक्रोफोन पर होता.

आख़िरी उम्र में तो चार आदमी वो कुर्सी उठा कर स्टेज पर लाते, जिस पर वो सवार होते. वो जिस वक़्त और जिस शायर के बाद चाहते, अपना कलाम सुनाते. पहले और बाद में, सद्र और निज़ामत करने वाले की मर्ज़ी, कोई चीज उनकी राह में हायल न होती. आंखें नचाते हुए बोलते, ‘‘भई ! अब मैं अपना कलाम सुनाऊंगा.’’

ये हुक्म सादिर होते ही नाज़िम अपनी हेकड़ी भूल जाता. उनका तआरुफ़ कराता, वो माइक्रोफ़ोन के सामने नहीं, बल्कि माइक्रोफ़ोन उनके सामने लाया जाता. वो सिगरेट मुंह में लगाते, नक़ीब-ए-मुशायरा दियासलाई से उनका सिगरेट जलाता. वो दो-एक कश लेते और फ़िर मुतफ़र्रिक अश्आर, रुबाइयात और ग़ज़लें सुनाते. कुछ दिलचस्प गुफ़्तगू करते और जब जी भर जाता या जब कभी-कभी श्रोता उकता जाते, तब ये सिलसिला ख़त्म होता. बाद के दिनों में रमेश सिन्हा शौक़ मिर्ज़ापुरी उनके साथ रहते और ये सारा काम जो पहले नक़ीब-ए-मुशायरा करता था, वो अंजाम देते थे और उनकी बयाज़ (डायरी) संभाल कर रखते.

पटना में अल्लामा जमील मज़हरी का जश्न था. उद्घाटन बिहार के गर्वनर मिस्टर डीके बरुआ ने किया. शुअरा का तआरुफ़ मैं करा रहा था, अभी दो-एक मक़ामी शायरों ने अपना कलाम सुनाया ही था कि फ़िराक़ साहिब ने मुझसे कहा कि ‘‘मैं अपना कलाम सुनाऊंगा.’’

मैंने उनसे गुजारिश की कि ”अभी मुशायरा शुरू हुआ है, गै़र मक़ामी शायरों का दौर शुरू नहीं हुआ है, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें.”

मगर फ़िराक़ साहिब आमाद न हुए. मजबूरन मुझे उनका तआरुफ़ कराना पड़ा. उन्होंने जी भर कर अपना कलाम सुनाया. जब कलाम सुना चुके, तो बोले, ‘‘हज़रात! आपने उर्दू के सबसे बड़े शायर का कलाम सुन लिया, अब अपने घरों को जाइये.’’

मैंने फ़ौरन सामईन से कहा, ‘‘फ़िराक़ साहिब मज़ाक़ कर रहे हैं. अभी बहुत से शुअरा-ए-किराम, जिनको आपने मुख़्तलिफ़ मक़ामात से बुलाया है, उन्हें अपना कलाम सुनाना बाक़ी है.’’

मेरा ये ऐलान करना था कि फ़िराक़ साहिब ने अपनी बयाज़ समेटी और लाउडस्पीकर पर ऐलान किया, ‘‘हज़रात, मैं जा रहा हूं. आप लोग शौक़ से मुशायरा सुनिये, मगर ये याद रखिये कि जो क़ौम रात के ग्यारह बजे के बाद मुशायरा सुनती हो, वो तरक़्क़ी नहीं कर सकती.’’ ये कह कर वो रवाना हो गये.

हलीम डिग्री कॉलेज, कानपुर के मुशायरे में प्रिंसिपल ने उनके ठहरने का इंतिज़ाम अपने ऑफ़िस में किया और बड़ी मेज़ निकलवा कर एक मसहरी डलवायी ताकि फ़िराक़ साहिब आराम कर सकें. थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल खु़द आये और उनसे पूछा कि ‘‘फ़िराक़ साहिब ! कोई तकलीफ़ तो नहीं है ?’’

जवाब देने के बजाय सवाल हुआ, ‘‘आप कौन साहब हैं?’’

प्रिंसिपल ने कस्रे-नफ़्सी (विनयपूर्वक) के साथ कहा, ‘‘मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं.’’

फ़िराक़ साहिब ने दीवार पर आवेज़ां चंद तस्वीरों की तरफ़ इशारा करते हुए पूछा, ‘‘ये तस्वीरें आपकी हैं ?’’

शर्माया हुआ जवाब मिला, ‘‘जी हां.’’

बेसाख़्ता ग़ुस्से से भरी हुई एक आवाज़ उभरी, ‘‘मुंह तो तुम्हारा चुक़ंदर जैसा है, तस्वीरें खिंचवाने का बड़ा शौक़ है. ये तुमने मेरे ठहरने का इंतिज़ाम किया है! मैं अपनी किताबें कहां रखूंगा? शराब की बोतल कहां जाएगी? ये कुर्सियां मेरे लिये हैं? जब मैं किसी की तौहीन करना चाहता हूं, तो इलाहाबाद में इसी तरह की कुर्सियों पर बिठलाता हूं…”…वगैरह-वगै़रह. प्रिंसिपल हैरान और हम सब फ़िराक़ साहिब का मुंह देखते रह गये.

देहली एक मुशायरे में एक कोई शायर अपना कलाम सुना रहा था. फ़िराक़ साहब ने मुझ से पूछा,”कौन साहब हैं?”

मैंने शायर का नाम बताया. हमारी गुफ़्तगू शायर ने सुनी. फ़िराक़ साहिब से मुख़ातिब होते हुए वह बोला, ”क्या वाक़ई फ़िराक़ साहिब, आप मुझे नहीं जानते ? पिछले पन्द्रह-बीस बरसों से हर माह दो-एक मुशायरे आपके साथ पढ़ रहा हूं.”

ये सुनना था कि फ़िराक़ साहिब ने मेरे सामने का माइक्रोफ़ोन अपने सामने किया. बोले, ”आपने यक़ीनन दस-बीस मुशायरे मेरे साथ पढ़े होंगे. मगर ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जानूं. हज़रात इंग्लिस्तान का मशहूर ड्रामा एक्टर जो ‘हेमलेट’ का पार्ट अदा करता था, एक दिन बाज़ार से गुज़र रहा था. सामने से आते हुए एक दूसरे आदमी ने उसे पुरतपाक सलाम किया. एक्टर ने पूछा, ”आप कौन साहब हैं?”

उसने जवाब दिया, ”तअज्जुब है आप मुझे नहीं पहचानते, मैं बरसों से ‘हेमलेट’ में आपके साथ काम करता हूं.”

एक्टर ने पूछा, ”मियां! आप कौन सा पार्ट अदा करते हैं?”

उसने कहा कि ”जब सुबह का मंज़र दिखाया जाता है, तो मैं पर्दे के पीछे से मुर्ग़े की बोली बोलता हूं’, यही हाल आपका है. आप मेरे साथ मुशायरे पढ़ते हैं!”

फिर क्या था, महफ़िल तो क़हक़हाज़ार बन गई, मगर उस शायर की इज़्ज़त व आबरू पर क्या गुज़री, ये वही जानता होगा.

(ज़ाहिद ख़ाँ की पेशकश)

सम्बंधित

दर्द के मद्दाह थे सो फ़िराक़ हुए रघुपति सहाय

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं