ग़ैरों की ग़ज़लें-ग़ालिब का ठप्पा, यह सिलसिला तो उनकी ज़िंदगी में ही शुरू हुआ

ग़ालिब के ऐसे तमाम मुरीद हैं, जिनको शिकायत है कि जिस-तिस के ऊल-जुलूल अशआर ग़ालिब के नाम से मंज़रे-आम पर दिखाई देते हैं और बहुतेरे तो उन पर यक़ीन भी कर लेते हैं. तो इन मुरीदीनों को मालूम हो कि यह सिलसिला तो ग़ालिब की ज़िंदगी से ही चला आ रहा है. उनके तमाम ख़त मिलते हैं, जिनमें उन्होंने अपने नाम से कही-सुनी जा रही ग़ज़लों के बारे में साफ़ इन्कार किया है कि वे उन्होंने कही हैं.

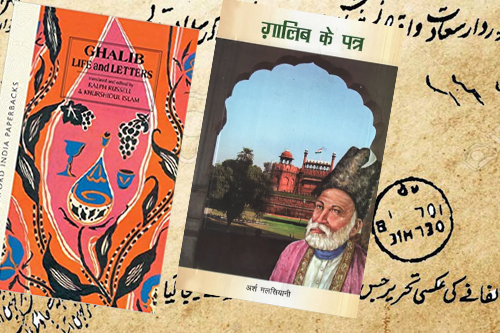

उनके दौर में बरेली में एक क़ाज़ी हुआ करते थे – क़ाज़ी अब्दुल जमील. अरबी-फ़ारसी में तालिमयाफ़्ता थे, सो क़ाज़ियत के साथ-साथ उन्हें शायरी का शौक भी था. जुनून तख़ल्लुस करते थे. ग़ालिब से इस्लाह लिया करते थे. वह उस्ताद तो थे ही, रिश्ते दोस्ताना भी थे. ‘ग़ालिब के पत्र’ में क़ाज़ी अब्दुल जमील को लिखे उनके तीस ख़त शामिल हैं, जो सन् 1854 से 1866 के बीच लिखे गए. इन ख़तों में कई बार ग़ालिब ने ऐसी ग़ज़लों का ज़िक्र किया है, जो उनकी नहीं.

28 अप्रैल, 1859 के ख़त में लिखते हैं – पीरो मुर्शद, फ़कीर हमेशा आपकी ख़िदमत-गुज़ारी में हाज़िर और ग़ैर-कासर रहा है. जो हुक़्म आपका होता है बजा लाता है, मगर मादूम (ग़ायब) को मौजूद करना मेरी वसे क़ुदरत (सामर्थ्य) से बाहर है. इस ज़मीन के जिसका आपने क़ाफ़िया व रदीफ़ लिखा है, मैंने कभी ग़ज़ल नहीं लिखी. ख़ुदा जाने मौलवी दरवेश हसन साहब ने किससे उस ज़मीन का शेर सुनकर मेरा कलाम ग़ुमान किया है. हरचंद मैंने ख़्याल किया, इस ज़मीन में मेरी कोई ग़ज़ल नहीं. दीवाने रेख़्ता छापे का, यहाँ कहीं कहीं है. अपने हाफ़िज़े पर ऐतमाद न कर सका तो उसको भी देखा, वो ग़ज़ल न निकली. सुनिए, अक्सर ऐसा होता है के और की ग़ज़ल मेरे नाम पर लोग पढ़ देते हैं. चुनांचे इन्हीं दिनों एक साहब ने मुझे आगरे से लिखा के ये ग़ज़ल भेज दीजिए –

“असद” और लेने के देने पड़े हैं

मैंने कहा के लाहौल विला कूवत अगर ये कलाम मेरा हो तो मुझ पर लानत है. इसी तरह ज़माने साबिक़ (पिछले दिनों) में एक साहब ने मेरे सामने ये मतला पढ़ा –

“असद” इस जफ़ा पर बुतों से वफ़ा की

मेरे शेर, शाबाश रहमत ख़ुदा की.

मैंने सुनकर अर्ज़ किया के साहब जिस बुजुर्ग़ का ये मतला है उस पर बक़ौल उसके ख़ुदा की रहमत और अगर मेरा हो तो मुझ पर लानत. ‘असद’ और ‘शेर’ और ‘बुत’ और ‘ख़ुदा’ और ‘जफ़ा’ और ‘वफ़ा’ ये मेरी तर्ज़ेगुफ़्तार नहीं है. भला इन दो शेरों में तो ‘असद’ का लफ़्ज़ भी है. वो शेर मेरा क्यों कर समझा गया? वल्लाह्, विल्लाह्, वो शेर ‘खिदग’ ‘रग’ के क़ाफ़िये का मेरा नहीं है. वस्सलाम.

इसी तरह 8 सितंबर, 1859 के ख़त में फ़ारसी के एक मिसरे का ज़िक्र करके लिखा है – लाहौल विला कूवत. ये मिसरा मेरा नहीं. इसी ख़त में लिखा कि फ़ारसी क्या लिखूं? यहां तुर्की तमाम हैं!

अदब के हाल पर

मुशाइरा यहां शहर में कहीं नहीं होता, क़िले में शहज़ादग़ाने तैमूरिया जमा होकर कुछ ग़ज़लख़ानी कर लेते हैं. वहां के मिसर-एःतरही को क्या कीजिएगा. और उस पर ग़ज़ल लिखकर कहां पढ़िएगा. मैं कभी उस महफ़िल में जाता हूं और कभी नहीं जाता. और ये सोहबत ख़ुद चंद रोजा है. इसको दवाम (स्थायित्व) कहाँ? क्या मालूम है – अब ही न हो, अब के हो तो आइंदा न हो. (1854)

ये शहर बहुत गारतज़दा है. न अशख़ास बाक़ी न अम्किना. किताबफ़रोशों से कह दूंगा, अगर मेरी नज़्मो नसर के रिसालों में से कोई रिसाला आ जाएगा तो वो मोल लेकर ख़िदमते आली में भेज दिया जाएगा.

“दिल ही तो है न संगो ख़िश्त” इला आख़िर ही “वकीय तुल नहीब वलगारत” एक दोस्त के पास कुछ मेरा क़लाम मौजूद है, उससे ये ग़ज़ल लिखवाकर भेज दूंगा. (1861)

अंदाजे बयां

अपने ख़तों को ग़ालिब इतना ज़ाती मानते थे कि इनको छपाने के हामी बिल्कुल नहीं थे. इस बारे में मुंशी हरगोपाल तफ़्ता के इसरार पर उन्होंने यह कहकर ऐतराज भी किया था कि यह उनकी सुख़नवरी की शान के ख़िलाफ़ है. उनके हयात रहते ‘ऊदे हिन्दी’ नाम से छपे संकलन को लेकर वह बहुत ख़ुश नहीं थे.

उनके ख़त अपने ज़माने में ख़त लिखने की ख़ास रवायत से एकदम मुख़्तलिफ़ और अनौपचारिक बतकही लगते हैं, उनके कलाम की तरह बेलौस मालूम होते हैं. उनके अंदाज़े तहरीर ने सचमुच उनके ख़ुतूत को मुकालमा (बातचीत) बना दिया, ज़माने ने उनकी क़लम से ख़ूबसूरत गद्य भी पाया. उनके ख़ुतूत इस बात की गवाही भी हैं कि उन्हें ख़त लिखने का चस्का था. इनमें केवल उनकी ज़ाती ज़िंदगी, अदब और लुग़त का चर्चा भर नहीं है, आस-पड़ोस, मौसम और ज़माने का हाल भी है, चुटकियां और लतीफ़े हैं और दौरे-हालिया पर उनका गंभीर चिंतन भी. तिस पर उनका अंदाज़े बयां!

इस्लाह के लिए भेजे गए अशआर के जवाब में उन्होंने क़ाज़ी अब्दुल जमील को हिदायत देकर लिखा है – दो इनायतनामे आपके औकाते मुख़्तलिफ़ में पहुंचे. पहले ख़त के हाशिए और पुश्त पर अशार लिखे हुए हैं. स्याही इस तरह की फीकी के हरूफ़ अच्छी तरह पढ़े नहीं जाते. अगरचे बीनाई मेरी अच्छी है, और मैं ऐनक का मोहताज नहीं लेकिन वई हमा उसके पढ़ने में बहुत तकल्लुफ़ करना पड़ता है. अलावा इसके जगह इस्लाह की बाक़ी नहीं. चुनाचे उस ख़त को आपकी ख़िदमत में वापिस भेजता हूं ताके आप ये समझें के मेरा ख़त फाड़ कर फेंक दिया होगा. आप ख़ुद देख लें कि इसमें इस्लाह कहां दी जावे. वास्ते इस्लाह के जो ग़ज़ल भेजिए, उसमें थोड़ी जगह छोड़कर लिखिए. (1854)

किब्ला, आपको ख़त पहुंचने में तरद्दूद क्यों होता है? हर रोज़ दो-चार ख़त अतराफ़ व जवानिब से आते हैं, गाह गाह अंगरेज़ी भी और डाक के हरकारे मेरा घर जानते हैं, पोस्ट मास्टर मेरा आशना है. मुझको जो दोस्त ख़त भेजता है वो सिर्फ़ शहर का नाम और मेरा नाम लिखता है, मुहल्ला भी ज़रूरी नहीं. आप ही इंसाफ़ करें के आप ‘लाल कुंआ’ लिखते रहे और मुझको ‘बल्लीमारां’ में ख़त पहुंचता रहा. ये अबके आपने ‘हकीम काले’ का नाम कैसा लिखा है? इस ग़रीब को तो शहर में कोई जानता भी नहीं. (1855)

ज़िक्रे बरेली और बरेली के आम

आगरा और रामपुर के अलावा मिर्ज़ा ग़ालिब ने उन तमाम शहरों में क़ियाम किया, जो पेंशन की ख़ातिर कलकत्ते के उनके लंबे सफ़र के रास्ते मिले. बरेली वह कभी नहीं आए, मगर अपने शागिर्द क़ाज़ी अब्दुल जमील जुनून को लिखे उनके ख़तों में ज़िक़्र-ए-बरेली ज़रूर आया है. सन् 1865 में रामपुर रियासत के नए नवाब के तख़्तनशीं होने के मौक़े पर जब वह दूसरी बार रामपुर आए तो क़ाज़ी साहब ने उनसे बरेली आने का इसरार किया. जवाब में उन्होंने लिखा –

मसनद नशीनी की तहनियत के वास्ते रामपूर आया. मैं कहाँ और बरेली कहाँ! 16 अक्टूबर को यहाँ पहुंचा. बशर्ते हयात आख़िरे दिसम्बर देहली को जाऊंगा. नुमाइशगाहे बरेली की सैर कहाँ और मैं कहाँ! ख़ुद इस नुमाइशगाह की सैर से जिसको दुनिया कहते हैं, दिल भर गया. अब आलमे बेरंगी का मुश्ताक हूँ. और दस्तख़त किए हैं – नजात का तालिब – ग़ालिब.

ग़ालिब को आमों का बेपनाह शौक़ था और इस बाबत कितने ही क़िस्से आम हैं. उनके इन ख़ुतूत में दीन और दुनिया की तमाम बातों के साथ आमों का ज़िक्र भी कई जगह आया है. यह ख़त ग़ौर कीजिए –

जनाब क़ाज़ी साहब को बंदगी पहुंचे. आमों के बाब में जो कुछ लिखा ये क्यों लिखा? हज़रत अबके साल हर जगह आम कम हैं, और जो कुछ हैं वो ख़ुश्क औ बेमज़ा हैं. आम कहाँ से हों? न महावट न बरसात, दरिया पायाब हो गए, कुंए सूख गए, असमार में तरावट कहां से हो? जनाब इसका ख़्याल न फ़रमावें. मैं कश्फ़ को ग़लत कर दूंगा. बर शिगाले (बारिश) आइंदा तक जिऊंगा, आपके मोहबती आम खाऊंगा. (30 जून 1861)

किब्ला, 120 आम पहुंचे. ख़ुदा हज़रत को सलामत रखे. दस क़लमें और छटांक भर स्याही कहार के हवाले कर दी है. ख़ुदा करे बहिफ़ाज़त आपके पास पहुंचे. मैं मरीज़ नहीं हूं, बूढ़ा हूं और नातवां (कमज़ोर). गोया नीम जान रह गया हूं. एक कम सत्तर बरस दुनिया में रहा, कोई काम दीन का नहीं किया. अफ़सोस, हज़ार अफ़सोस. (28 जून 1864)

क़ाज़ी अब्दुल जमील

उनके पुरखे दौर-ए-मुग़लिया में मिस्र से हिंदुस्तान आए और उनके ख़ानदान का सिलसिला ख़लीफ़ा हज़रत उस्मान से मिलता है. दिल्ली और अवध होते हुए उनके दादा बरेली पहुंचे तो यहां की क़ाज़ियत (न्याय व्यवस्था) उनके सुपुर्द हुई. अब्दुल जमील सन् 1835 में पैदा हुए. आला तालीम ली और बाद में बरेली में क़ाज़ी के ओहदे पर तैनात हुए. 1898 में उन्हें ख़ान बहादुर का ख़िताब दिया गया. 20 मई, 1900 को उनका इंतेक़ाल हुआ.

ग़ालिब से उनकी ख़तो-किताबत में शायरी और इस्लाह का सिलसिला काफ़ी अरसे तक चला मगर अपने लिखे कलाम वह सहेज कर नहीं रख पाए और सब तल्फ़ कर दिया. उनके अहबाब की ज़बान पर या ग़ालिब से ख़तो-किताबत में जो कुछ दर्ज हो सका था, क़ाज़ी मोहम्मद ख़लील ने उन्हें ज़रूर जमा कर लिया. सन् 1850 से 1857 के हालात के बारे में ग़ालिब की डायरी ‘दस्तंबू’ का दूसरा संस्करण क़ाज़ी अब्दुल जमील की निगरानी में बरेली से छपा. फ़ारसी में यह किताब पहली बार 1858 में छपी थी.

सम्बंधित

किताब | हरम की चकाचौंध के बीच ज़िंदगी के अंधेरों की दास्तान

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं