ग़ुबार ही ग़ुबार पर ख़ैयाम को एतराज़ थाः शह्रयार

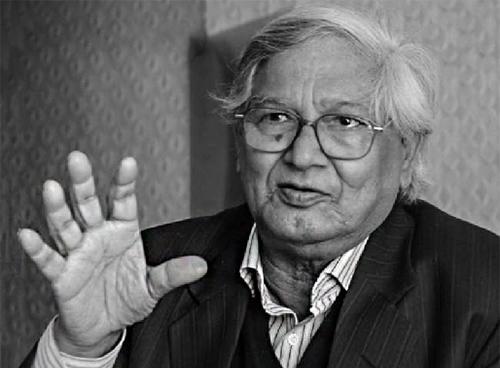

(शह्रयार हमारे दौर के मक़बूल अदीब, शिक्षक और शायर रहे हैं. फ़िल्मों की मार्फ़त उनकी ग़ज़लों ने ऐसा अलग रंग और ख़ुशबू बिखेरी है कि उन्हें सुनते वक़्त शह्रयार की याद किसी झोंके की तरह बरबस चली आती है. डॉ. प्रेम कुमार ने समय-समय पर उनसे लंबी बातचीत की थी, जिसका नतीजा उनकी किताब ‘बातों-मुलाकातों में शह्रयार’ है. उस अज़ीज़ और अज़ीम शायर की सालगिरह के मौक़े पर आज उन्हीं बातचीत के कुछ प्रसंग और उनकी आख़िरी नज़्म… – सं)

गुलाबी ठंड के दिनों की कुनकुनी धूप वाली बड़ी प्यारी-सी सुबह थी वह. कई दिन बाद अलीगढ़ लौटे थे शहरयार साहब. आते ही हमेशा की तरह फ़ोन— “आ गया हूं प्रेमकुमार. चाहो तो सुबह आ जाओ. किसी के आने से पहले तक बातें कर लेंगे.” मैं सुबह जल्दी ही मेडिकल रोड स्थित सफ़ीना अपार्टमेंट के फ्लैट नम्बर 101 के उनके आवास जा पहुंचा था. उनका सेवक चाय रखकर बाहर जा चुका था. ड्राईफ़्रूट्स के डिब्बे खोलकर मेरी ओर बढ़ाते-बढाते प्रसन्न-उत्साहित भाव से वह हाल की यात्रा की बातें बताने लगे थे.

बातों-बातों में बात उनके और उनकी संतानों के नामों की ओर मुड़ गई थी. संतानों के ज़िक्र के साथ ही उनका चेहरा चहका-चहका, दीपित-सा हो उठा—“मेरा सर्टिफिकेट में नाम कुंवर अख़लाक अहमद खां है. शुरू में कुछ ग़ज़लों में कुंवर तख़ल्लुस किया था. दोस्तों ने लम्बा, अनपोइटिक, ग़ैरशायराना बताया तो ख़लीलुरहमान आज़मी साहब ने शहरयार कर दिया. कुंवर के मायने भी प्रिंस और शहरयार के मायने भी प्रिंस. जी, दोनों बेटों के नाम की भी फ़ाल ख़लील साहब ने ही निकाली थी. हुमायूं तो बादशाह थे ही-फरीदूं भी नाम बादशाह का. हां, बेटी का नाम सायमां मैंने रखा. सायमां दो तरह से लिखा जाता है. एक स्वाद से जिसके मायने हैं रोज़ेदार औरत. दूसरा सीन से, उसके मायने हैं सैर करने वाली औरत. मैंने सैर करने वाली औरत के अर्थ में रखा था.

यकायक सवाल सूझा— “आपके काव्य-संग्रहों के नाम किसने रखे, आपने या…?”

प्रश्न सुनकर भाव-भंगिमा में त्वरित-सा एक परिवर्तन हुआ. जैसे अब उन्हें पिता होने के साथ-साथ अपनी तमाम किताबों का जनक-सृष्टा होना याद हो आया था. शब्द-शब्द पर ज़ोर देते हुए धीमे-धीमे बताना शुरू हुआ— “जी, मैंने रखे हैं सारे उन्वानात किताबों के. जैसे बच्चों का नाम रखते हैं-वैसे ही इनका- कि और किसी का न हो वैसा नाम. किताब में प्रीडॉमिनेंट पहलू ज़्यादा कौन-सा है… कौन चीज़ें ज़्यादा हैं, जब बाद में नाम रखते हैं तो ये ख़याल रखते हैं. औरों में तो नहीं, पर हां, ‘ख़्वाब का दर बंद है’ में कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि आपके यहां ख़्वाब बहुत आता है, इसलिए ऐसा कुछ ख़्वाब पर रखिए. फिर यह टाइटिल नज़्म मैंने बाद में लिखी. नाम का यह है कि पहले तो अजनबी लगता है, पर बार-बार इस्तेमाल होता है तो परिचित और अच्छा लगता है.”

मुझे उनके संग्रहों के कई नाम रह-रहकर याद आए जा रहे थे. उनकी शायरी के कुछ ख़ास विषयों, प्रतीकों और बिम्बों का ध्यान बार-बार आ रहा था. इसी सबके चलते मैं उनसे पूछ बैठा— “आपकी किताबों के शीर्षक आपके द्वारा बहुत बार प्रयुक्त प्रतीक- कवि की निराशावादिता की ओर संकेत करते लगते हैं…?”

मेरे आगे कुछ कहने से पहले सिर इनकार में हिला. शब्दों और लहज़े में पुरज़ोर असहमति का भाव आ मिला— “ग़लत समझते हैं लोग.” ‘ख़्वाब का दर बंद है’ नाम से मज़रूह सुल्तानपुरी ने समझा कि बहुत पैसीमिस्ट है, जबकि उसमें सटायर है, पास रखी पेंसिल पता नहीं कब उनकी उंगलियों में आ गई, उन्हें भी पता नहीं चला. बंद पैंसिल के मुंह से टेबिल पर बिछे सफ़ेद कवर पर कुछ लिखते-से मुझे समझाना चाह रहे थे, जैसे— नज़्म ये है— ‘मेरे लिए रात ने/ आज फ़रहाम किया/ एक नया मरहला/ नींदों से ख़ाली किया/ अश्कों से फिर भर दिया/ कासा मेरी आंख का…’ यानी अब तक मेरी आंखों में नींद थी.

रात ने मेरी आंख को नींदों से ख़ाली करके आंसुओं से भर दिया, एक नया इश्यू मुझे दे दिया ‘और कहा कान में/ मैंने हर एक ज़ुल्म से/ तुमको बरी कर दिया/ मैंने सदा के लिए/ तुमको रिहा कर दिया/ जाओ जिधर चाहो तुम/ जागो कि सो जाओ तुम/ ख़्वाब का दर बंद है—’ तुम पर ये जुर्म था कि ख़्वाब नहीं देख सकते. इसमें तंज़ है, निराशा नहीं. ज़ुल्म और ज़्यादती की रात है. इस्टेब्लिशमेंट तो यही चाहता है कि उसे बदलने के ख़्वाब देखना बंद कर दें—तो वो आपको छोड़ देगा. आप पर कोई पाबंदी नहीं. जो चाहे करें—पर हमारे ऐब न देखें. हमें सत्ता से हटाने का ख़्वाब देखने का हक़ नहीं आपको. रोते, कुढ़ते, बिसूरते रहो, मगर ख़्वाब नहीं देखोगे. ज़ाहिर है कि हम यह नहीं चाहते इसीलिए सटायर कर रहे हैं.”

उनका अध्यापक अब अपने फ़ॉर्म में था. किसी ट्यूशन पढ़ने वाले छात्र की तरह मैं उन्हें एकाग्रभाव से सुन रहा था और अधिक सुनना चाह रहा था. कब-कब किसे मिलते हैं ऐसे अवसर कि किसी रचनाकार से आप उसकी रचना के पीछे के मर्म और उद्देश्य के बारे में सुनें-जानें. पाठकों-समीक्षकों के अपने-अपने अर्थों से अलग किसी रचना के बारे में उसके सर्जक से ‘कवि के अर्थ’ को जानना नि:संदेह विशिष्ट भी होता है, उपलब्धि भी. उनकी नज़र अब लगातार मुझ पर थी, बिल्कुल साहित्य के उस अध्यापक की तरह जो व्याख्यान करते समय प्रतिपल अपना प्रभाव विद्यार्थियों के चेहरों पर तलाशता चलता है—हमारा एक और शेर है—मुनहरिफ़ ख़्वाबों से हुए जब लोग, सोएं या जागें, सब बराबर है. ख़्वाबों से इनकार के बाद हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं कि कोई जागे या सोए. हमारे लिए ख़्वाब देखने तक रेलिवेंट. जिनके पास वैल्यू-टार्गेट नहीं, जो दुनिया को बेहतर नहीं बनाना चाहते—उनका होना न होना—बराबर!

प्लेटो ने अपने रिपब्लिक से शायरों को इसीलिए तो निकाला था कि वो इस ज़माने में किसी और ज़माने के ख़्वाब देखते हैं.” थोड़ा रुके. मेरी ओर ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हों कि क्यों कैसा लगा यह शेर. मेरी आंखों में तारीफ़ का भाव पढ़ लिया था शायद उन्होंने. अध्यापक के नाते अच्छा लगना ही था यह उन्हें—’अब जैसे यह शेर है—ऐसे हिज़्र के मौसम कब-कब आते हैं/ तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं—अब ये कोई निगेटिव चीज़ नहीं है. दूरी के मौसम में महबूब की याद आनी चाहिए… और हो यह रहा है हमारे साथ कि वो ही याद नहीं आ रहा—बाक़ी सब आ रहे हैं. तो ये दुःख की चीज़ निगेटिव तो नहीं है. …अब जैसे यह शेर है—’कि तेरे सिवा भी मुझे कोई याद आनेवाला था/ मैं वरना हिज़्र से कब घबराने वाला था—’ तुम मेरे पास नहीं दूर हो तो मैं किसी और के चक्कर में न फंस जाऊं— कोई और न याद आने लगे. और मैं बेवफ़ा नहीं होना चाहता. इसलिए मैं दूरी से घबराया हूं वरना मुझमें बड़ी ताक़त है, दूरी बर्दाश्त करने की. कहने का तरीक़ा ऐसा है कि मालूम होता है कि उसकी वफ़ा से भागना है. ये पॉज़िटिव है. उसे अपनी तरफ माहल करना— मुहब्बत के लिए उकसाना—इंसानी नफ़्सियात है.

जानता हूं कि एक अच्छा अध्यापक जब डूब-रमकर पढ़ा रहा होता है तो समय के ध्यान रहने का तो सवाल ही नहीं. तब तो और भी नहीं, जब छात्र को तन्मय होकर रुचि और जिज्ञासा के साथ वह चुप बैठकर सुनते देख रहा हो— ‘सातवां दर’ और देखें— उसमें भी पॉज़िटिव, क़िस्से-कहानियों में आता है कि सातवां दर नहीं खोलना. लेकिन इंसान में जो क्यूरोसिटी है—यह जानकर भी कि सातवां दर खोलने से नुक़सान हो सकता है—इंसान फिर भी चाहता है कि वो जाने— ‘क्या सूरत हो सातवें दर की खुलने की/ दस्तक देते-देते थक जाते है सब’—तो इस तरह के जो सारे उन्वानात हैं, उनमें निगेटिविटी की बात कहां है. अब जैसे ‘शाम होने वाली है’ को लीजिए—उसमें भी मालूम होता है कि तन्हा मुसाफ़िर ज़ल्द घर लौटकर जा—शाम होने वाली है. एक तरह की वार्निंग है. इससे पहले कि शाम हो जाए—और जो काम दिया है उसे ख़त्म न कर सको. इसमें कहीं से निगेटिव जैसी बात नहीं.

बहुत से नाम सटायर करने को, चौंकाने को रखे जाते हैं. जैसे ‘नींद की किरचें’ हैं मेरी एक किताब का उन्वान— ‘बताऊं किस तरह अहबाब को आंखें जो ऐसी हैं/ कि कल पलकों से टूटी नींद की किरचें समेटी हैं,’ टूटी हुई नींद को जमा किया है ताकि ख़्वाब देखें. ख़्वाब देखें तो उसको देखें. किरचें समेटने में हाथ ज़ख्मी तो आंखें लाल हैं. सुबह को लाल आंखें देखकर दोस्त अहबाब पूछ रहे हैं. उसके पीछे यही कि नींद समेटी-आंखें ज़ख्मी हुईं. क्योंं समेटी—कि ख़्वाब आएं. नींद के बाद ही तो ख़्वाब आते हैं.”

यकायक जैसे कुछ ध्यान आया. मेज़ पर कप-प्लेट्स और ड्राई फ्रूटस के डिब्बे उठाकर उन्हें रखने किचिन की ओर गए. किचिन में ही थे कि मोबाइल बज उठा. तेज़ कदमों चलकर मोबाइल तक आए. खड़े-खड़े सुना. किसी ने आने की बाबत पूछा था शायद—‘आज ही-अच्छा, आ जाना, लेकिन एक घंटे बाद.’ यह सुनकर मुझे राहत मिली कि अभी एक घंटे और उनके साथ हो सकता हूं. फ़ोन से फ़्री होते ही प्रसन्न-सी एक सवालिया निगाह मुझ पर डाली. जैसे पूछा जा रहा हो कि बोलो अब क्या बोलूं. अचानक मुझे ‘उमराव जान’ की याद हो आई. ‘उमराव जान’ का नाम शहरयार के नाम से इस हद तक जुड़ गया है कि मुमकिन ही नहीं कि शहरयार साहब आपके साथ-पास हों और आपको ‘उमराव जान’ का स्मरण न हो आए. पूछ लेने की जल्दी में यूं ही मुंह से निकल गया ‘उमराव जान’ के गानों की असाधारण तारीफ़ और कामयाबी की वजह आप क्या मानते हैं?

मालूम है कि ‘उमराव जान’ के ज़िक्र के साथ ही शहरयार कुछ के कुछ होने लगते हैं.आकर्षक-सा एक संकोच, ख़ूबसूरत-सा एक गर्व, आंखों में चमक. चेहरा खिला-खिला. रोम-रोम से खास-सी एक ख़ुशी और तृप्ति प्रकट होने को मचलती-सी—“ये मैं अब सोचता हूं—इस फ़िल्म में जो गाने मैंने लिखे, उनकी कामयाबी में शायद इन फैक्टर्स का भी कुछ न कुछ हाथ ज़रूर होगा. ये तवायफ़ का जो इंस्टीट्यूशन होता है—ये मैंने बाद में ग़ौर किया—मेरी इससे वाक़फ़ियत थी. मेरे वालिद की पोस्टिंग बहेड़ी (बरेली) के थाने में थी. उस वक्ता मेरी उम्र सात-आठ साल रही होगी. थाने के बिल्कुल बराबर तवायफ़ों के मकान थे.” रुककर सोचा है कुछ.

भृकुटियों में खिंचाव-सा आया है एक क्षण को. जैसे उस उम्र में पहुंचकर बताने के मतलब का तलाशा जा रहा हे कुछ— “वालिद साहब सरकारी कामकाज से कभी दो-चार रोज़ को चले जाते. मैं घूमता-फिरता उधर पहुंच जाता. तवायफ़ें दरोगाजी का बेटा होने की वजह से मेरी बड़ी ख़ातिर तवाजो करतीं. फिर मेरे वालिद साहब थाने में हर साल तवायफ़ों का एक बहुत बड़ा मुजरा कराया करते थे. मेरे दोनों भाइयों की जब शादी हुई तो उसमें भी मशहूर तवायफ़ें आईं और रात भर उसमें रक्स ओ-मूसीक़ी का प्रोग्राम रहा. और फिर ज़ाहिर है कि दस-बारह साल मैंने ‘उमराव जान” नॉवेल को बतौर उस्ताद पढ़ाया भी है. इसके अलावा उसमें बेसिकली इतने अच्छे गाने लिखे गए, फ़िल्माये गए, गाए गए, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मुज़फ्फर अली को जाता है. इसलिए कि उनके ज़ेहन में गानों का जो रोल है—वो बहुत साफ़ था. उसमें जो मेन करेक्टर है, उसकी ज़िंदगी का जो बॉयोग्राफ़िकल ग्राफ़ था, किस तरह वो तवायफ़ से एक मेच्योर औरत बनी, जिस माहौल में उसका पूरा एक्शन तय हुआ… अमल तय हुआ… कि क्या करना है.”

तब पता नहीं मन के किस हिस्से में से वे उन उतनी पुरानी यादों को धो-पोंछकर सामने ला रहे थे— “उन सबको डेपिक्ट करना गानों के ज़रिये से… शब्दों में से अभी तक झलकते उस उपलब्धि के भाव ने जैसे अपनी जगह अब किसी और को आने की अनुमति दी है. शब्दों ने थोड़ा-सा जज़्बाती होने के संकेँत देने शुरू किए हैं— आख़िरी गाना-ये क्या जगह है दोस्तो….जहाँ उसकी पूरी ज़िंदगी समअप होती है…वह जिस तरह से…उसके जो अल्फ़ाज़…जो धुन है…जिस तरह रेखा ने उसे अदा किया है—देखने वाले वह सब रुला देता है.” शब्दों में से आती भीनी-सी गंध बता रही है कि अब ये शब्द एक शायर की भावना के महकते बग़ीचे से होकर आ रहे हैं—“मैं भी जब उसको देखता हूँ तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं.”

अपने आंसुओं की इस तरह बात करते शहरयार साहब को पहले कभी नहीं सुना. निजी जीवन की ऐसी त्रासद घटनाओं के बारे में बात करते समय भी— जिनके ज़िक्र के साथ साधारण आदमी की आंखें शायद बरसने ही लगें. ख़ामोशी के नन्हेंभ-से वक़्फ़े में जैसे ख़ुद को नियंत्रित कर लिया है उन्होंने—पहले इस इंट्रोडक्शन पर कि मैंने ‘उमराव जान” के लिए गाने लिखे हैं, मुझे उलझन होती थी. लेकिन अब मैंने उस उलझन पर क़ाबू पा लिया है. कभी-कभी मुझे अहसास होता है कि मैं अपनी अदबी अहमियत की वजह से फ़िल्म में गया था— और अब अदब में फ़िल्म की वजह से वापस आ रहा हूं.”

इस फ़िल्म के गीतों की सृजन-प्रक्रिया पर बात करते यकायक आख़िरी गाने से जुड़ी एक घटना याद हो आई थीं उन्हें— “हां, आख़िरी गाने के सिलसिले में ख़ैयाम साहब ज़िद कर रहे थे कि यह मुखड़ा बदलना चाहिए इसमें. ये ग़ुबार ही ग़ुबार नहीं होना चाहिए इसमें. ये तो धूल उड़ रही है पहले मुखड़े में ही. मिस्ट के अर्थ में था, पर वो धूल-गर्द समझ रहे थे उसे. मुज़फ्फर अली ने कहा,“आप बिल्कुल एग्री मत करिएगा. उनकी ये चीज़ मुझे पसंद आई. उनकी इच्छा थी कि फ़िल्म कामयाब हो. ख़ैयाम साहब अड़े थे—सो मैंने उनके सख़्त रुख़ को नर्म करने के लिए साइकोलॉजिकल तरक़ीब सोची, मैंने एक और मुखड़ा लिखा.

नहीं— अब याद नहीं है वो, लेकिन शाम को जब महफ़िल हुई तो ख़ैयाम साहब थे और मैं था, जब वो थोड़ा कैफ़ियत में आ गए तो मैने बड़ी मुहब्बत से कहा कि साहब मैंने तो आपकी बात मान ली. पर मुज़फ़्फ़र ने उसे जिस तरह विजुअलाइज़ किया— वो तो ओरीजनल मुखड़ा है. वो उन्हें ज़्यादा सूट कर रहा है…” हंसी की धीमी-सी एक आवाज़ सुनाई दी. अगले ही क्षण हंसी की आवाज़ में कुछ और इज़ाफ़ा हुआ—’ख़ैयाम साहब ने कहा कि चलिए, उसी को रख लेते हैं— “ये क्या जगह है दोस्तो, ये कौन-सा दयार है. हदे निगाह तक जहां ग़ुबार ही ग़ुबार है.” चेहरे पर शिकायत का-सा एक भाव आया. आवाज़ तेज़ मिली-सी हुई— “ये अलग बात है कि इस बात को ख़ैयाम साहब तस्लीम नहीं करते थे बाद में.

बगल के शो-केस पर से घड़ी उठाई. मैं समझ गया कि इस क्रम को विराम देने का संकेत है ये. जिन्हें आना था, उनके आने का समय हो गया है शायद. उनको दिए आने के समय का ध्यान हो आया है शहरयार साहब को. तय समय का पालन करने-कराने में उनकी सख़्ती से उनके आस-पास के लोग अच्छी तरफ वाक़िफ़ हैं. सब कुछ देखते-जानते हुए भी मेरे होठों ने उनके सुन सकने जितनी आवाज़ के साथ गुनगुनाना शुरू किया, ‘दिल चीज़ क्याल है आप मेरी जान लीजिए…’ और वही हुआ जो मैं चाह रहा था. घड़ी देखने की शायद अब उन्हें याद नहीं रही थी. बड़ी प्यारी-भोली मुस्कान के साथ जैसे वो इस गाने की व्याख्या ही करने लगे थे— “दरअसल दिखाना यह था…. उसमें जो उसका करेक्टर है… नॉवेल में भी है… वैसे भी ज़िक्र है… कि उसका कंप्लेक्शन फ़ेयर नहीं था. ज़ाहिर है और तवायफ़ें, पैदाइशी तवायफें थीं या बहुत प्रोफेशनल थीं… तो उसने उनसे मुक़ाबला कर सकने के लिए ख़ास तरह से थोड़ा म्यूज़िक भी सीखा, लिटरेचर भी पढ़ा…”

“तो ज़ाहिर है कि यह गाना थोड़ा शोख है, जो मर्द को फ़ौरन रिझाये. अगर इज़हार-ए-इश्क औरत की तरफ़ से होता है तो मर्द एलीवेटेड महसूस करता है. सोचता है कि मुझमें कोई ख़ास चीज़ है. जो बात मर्द को कहनी चाहिए वो औरत कह रही है—दिल चीज़ क्या है. मर्द औरत से इक्वल, हर तरह से खुलकर पार्टिसिपेशन … इज़हार चाहता है. बीवी से वो ऐसा एस्पेक्ट नहीं करना चाहता. इस इच्छा को यों यहां बीवी से अलग पूरी करता है. शादी के अलावा जो रिश्ते होते हैं, उसके पीछे यही चीज़ होती है. मर्द की यही फ़ितरत होती है. औरत की तरफ़ से ख़ास तरह से सेक्स का इज़हार जो होता हैं—उससे मर्द को सुपीरियरिटी का अहसास होता है. बीवी अपनी ख़ामोशी से उसके सुपीरियरिटी के अहसास को तस्क़ीन पहुंचाती है…”

कॉलबेल बजी तो हमेशा की तरह पहले… “आ जाइए! दरवाज़ा खुला है-” कहा गया. …फिर आधे-अधूरे छूटे वाक्य को पूरा किया… “औरत तवायफ़ या प्रेमिका-जिससे भी आपके रिश्ते हों-वो अपने इज़हार के ज़रिए से तस्क़ीन पहुंचाती है…” …और फिर दुलारने जैसे अंदाज़ में कहा गया- “अच्छा, आज इतना ही प्रेम! कल फिर देखते हैं. फ़ोन कर दूंगा तुम्हें…”

बक़ौल डॉ. प्रेम कुमार, 2012 की पूर्व सन्ध्या पर कही हुई उनकी यह नज़्म आख़िरी है, जिस पर उन्हें अभी और काम करना था, नए साल की सुबह उन्होंने यह सुनाई थी.

बेबदन जिस्म से मिलने आया है तू

और जीने का पैग़ाम लाया है तू

कितना अहसान है

अपनी आवाज़ का यह जो जादू है

इससे निकलने न देना मुझे

क्या अजब क़ैद है

इतना आज़ाद पहले कभी मैं न था

तेरी साँसों के साए में बैठा हूँ मैं

रात की धूप में

दाएँ जानिब मगर चाँद भी है मेरे

चाँद की चाँदनी और सूरज की इस धूप में

क्यों अकेला हूँ मैं

तेरी दूरी की ये कुरबतें हैं मेरे साथ में

होंठ छू सकता हूँ?

ऐसा कर सकता हूँ

इससे आगे किसी और दिन जाऊँगा

तू यहीं रुक मैं मिलने यहीं आऊँगा.

सम्बंधित

शह्रयार | इक ऐसी शै का क्यूं हमें अजल से इंतज़ार है

इंटरव्यू | ऑर्डली सोसायटी चाहिए तो पोयट्री ज़रूरी हैः शह्रयार

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं