भाषा प्रयोग की अराजकता नया स्वरूप भी गढ़ती है

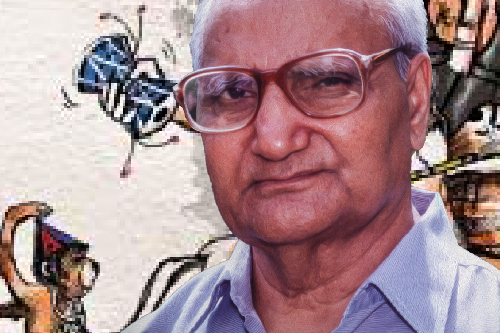

अब बातें परसाई जी के लेखन की हो रही थी.

-एम.पी. में काफ़ी लोगों ने परसाई की नक़ल में लिखा. उनके निबन्ध कमज़ोर हैं, कथाएँ उत्कृष्ट. आपको उधार की विचारधारा उपलब्ध है, उसके आधार पर सारी दूसरी स्थितियों, विचारों को आप खंडित कर सकते हैं, पर अगर उसे प्रतिबद्ध होकर नहीं अपनाया तो आपको अपने निजी चिन्तन के आधार पर ‘क्रिटिसाइज’ करना मुश्किल होगा. बी.जे.पी. या जयप्रकाश की आलोचना करते समय परसाई को मौलिक चिन्तन की नहीं, मौलिक मुहावरों को गढ़ने की आवश्यकता पड़ती है. तभी मुझे परसाई की कहानियाँ सुपीरियर लगती हैं, बमुक़ाबले निबन्धों के.

आपके प्रशासनिक अधिकारी होने का लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा? अधिकारी होना आपके लेखक के लिए बाधक बना या सहायक?

बहुत पहले लिख चुका हूँ. मैं अपने बारे में ही नहीं कहता हूँ बल्कि वे सभी लेखक जो किसी प्रतिष्ठान से जुड़े हैं, उन सबकी यह समस्या है. लेखन पर कोई प्रत्यक्ष रोक नहीं लगती, मगर प्रतिष्ठान की नौकरी करते-करते सरकारी तन्त्र की ताक़त का अन्य प्रकार से प्रभाव पड़ता है. प्रतिष्ठान की नौकरी करते-करते आपका सम्पूर्ण व्यक्तित्व बनता या बिगड़ता है. वही आप के लेखन की स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा बाधक है. जितना अधिक आप उस तन्त्र से जुड़े रहेंगे, उतना ही अधिक प्रत्यक्ष रूप से आपके व्यक्तित्व का ह्रास होता जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि तब एक स्वतन्त्रचेता लेखक को जो घटना झकझोर दे या पूरी तरह विचलित कर दे और किसी अत्यन्त संवेददशील लेखन की अन्तर्वस्तु वह बने, वह सत्ता-तन्त्र से जुड़े लेखक के लिए किसी फ़ाइल की टिप्पणी या कॉफ़ी के प्याले से ऊपर की गई बहस का हिस्सा बनकर ख़त्म हो जाए. संवेदना के ह्रास का ख़तरा ही असली ख़तरा है. बाक़ी प्रत्यक्ष रूप से बाधाएँ बहुत कम आती हैं. अब तो उत्तरोत्तर रूप से सरकारी नौकरों को भी स्वतन्त्र रूप से लिखने-बोलने की ज़्यादा छूट मिली हुई है. स्वयं मेरे अनुभव में केवल एक घटना हुई ‘राग दरबारी’ के प्रकाशन को लेकर, जब सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से उसमें अड़चन डाली. मैंने ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ ग्रुप में अपने लिए नौकरी की एक वैकल्पिक व्यवस्था करके इसका समाधान ढूँढ़ लिया था, पर अन्त में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. इसे छोड़कर मुझे सरकारी नौकरी में प्रत्यक्ष बाधा का अनुभव कभी नहीं हुआ.

पुलिस और प्रशासन से जुड़े कुछ अधिकारियों के लेखन-सम्पादन व साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन की चर्चा चलाकर मैंने जानना चाहा था कि इस तरह के प्रयासों को वे एक साहित्यिक की दृष्टि से किस तरह देखते हैं!

हँसने लगे. हँसते हुए ही कह रहे थे – यानी लेखकों को संरक्षण, उनके खाने-पीने के लिए शिविरों का आयोजन! स्वतन्त्र हिन्दी लेखकों के लिए अच्छी स्थिति है यह. हिन्दी लेखकों का सौभाग्य है. ग़रीब लेखकों को सितारा होटलों, बड़े शहरों में खाने-रहने को मिलता है, बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ उनका सम्पर्क है, सम्बन्ध है. हर लेखक महसूस करता है तब कि वह राजा भोज का सखा है! पहले कहाँ था यह?

बातचीत पत्र-पत्रिकाओं तथा क्षेत्र,वर्ग, स्त्री-पुरुष, दलित-ग़ैरदलित आदि के आधारों पर साहित्य को विभाजित कर देखने-दिखाने की कोशिशों और परिणामों के आकलन की दिशा में मुड़ चली थी.

अब, जब राजनीतिक-सामाजिक संगठन सिकुड़कर छोटे हो गए तो यह कल्पना करना कि अँग्रेज़ी को छोड़कर भाषा विशेष की कोई पत्रिका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहुँच बनाएगी, व्यर्थ है. वह समय गया. साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, सब जगह बढ़ रही है सिकुड़ने की यह मानसिकता. जब हमने क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर राज्यों के बँटवारे को स्वीकार कर लिया तो कई दूरगामी परिणाम भी अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, जिन्हें हम पत्र-पत्रिकाओं की वर्तमान स्थितियों के प्रसंग में देख सकते हैं.

दलित साहित्य या नारी-विमर्श? नहीं, इसे बँटवारा क्यों कहें? प्रवृत्ति विशेष का साहित्य क्यों नहीं कहते? आज जिसे बँटवारे का साहित्य कह रहे हैं, शायद बीस वर्ष बाद यही आपकी मूलधारा की एक प्रवृत्ति के रूप में विकसित हो. ऐसा हुआ भी है. छायावादी कविता का युग एकदम ख़त्म नहीं हुआ. छायावादी काव्य – आरम्भिक चरणों में कुछ कविताएँ अध्यात्मपरक रही हों, पर प्रयोगवाद, नई कविता आदि के विभिन्न रूपों को अपनाता हुआ किस प्रकार से सम्पूर्ण हिन्दी कविता में समाहित हुआ, यह विचार की बात है. विभिन्न रूपों का उत्स वही है. इसीलिए दलित साहित्य या उसके अन्तर्गत रचित आत्मकथा साहित्य, आज भले ही आपको स्वयं अपने आग्रह से या दलित साहित्यकारों के आग्रहों के कारण कुछ अलग-सा जान पड़े, मगर अन्ततः यह समग्र हिन्दी साहित्य की एक विशिष्ट चेतना का संवाहक बनकर ही ग्रहण किया जाएगा और आज जिस अलगाव की बात हो रही है वह अपने आप धुँधला हो जाएगा. वास्तव में दलित विमर्श और नारी-विमर्श जैसी प्रवृत्तियों को एक जीवन्त साहित्यिक परिदृश्य की एक सहज स्थिति न मानकर उसके अलगाव को समीक्षकों और आलोचकों ने भी अनजाने ही प्रोत्साहित किया है. जबकि उनकी भूमिका विभिन्नप घटनाओं वाले एक विराट साहित्यिक परिदृश्य की एकात्मकता को स्थापित करने की होनी चाहिए थी. मुझे लगता है कि इस सबके बावजूद जैसे-जैसे साहित्य की प्रगति होगी, विभिन्न समुदायों और वर्गों को लेकर लिखा जाने वाला साहित्य भी सहज रूप में अपना स्थान बनाता चलेगा. संजीव ने ‘सूत्रधार’ लिखा, उसे स्थापित करने का प्रयास सवर्ण लेखकों ने भी तो किया.

दलित आत्मकथाओं से शुरू होकर बात इस विधा के सैद्धान्तिक पक्ष तथा कुछ आत्मकथाओं से जुड़े कुछ विवादों की ओर मुड़ गई थी. आत्मकथा लिखने के बारे में जब मैंने उनसे उनकी इच्छा और इरादे की बावत पूछा तो बोले-

नहीं, जिसे लगता है कि आत्मकथा की दृष्टि से उसका जीवन महत्त्वपूर्ण है, वह लिख रहा है. विवाद? हिन्दी जगत में इतनी ‘मैच्योरिटी’ है कि बड़ा विवाद नहीं उठता. बच्चन की आत्मकथा पर केवल प्रकाशवती जी ने उठाया. हाँ, परम्परा है एक. खिझाने के लिए या चटपटी चीज़ लाने के लिए भी लिखते हैं लोग. ऐसी बहुत-सी चीज़ों पर भी लिखते हैं जिन्हें छोड़ा भी जा सकता है, नहीं भी. अब यह सब लेखक की निजी मनोवृत्ति पर निर्भर है. अँग्रेज़ी युग में एक पुराना कंसेप्ट चलता था कि किसी महिला के साथ अपने सम्बन्ध को उजागर करना ‘कैड’ – सी.ए.डी. – कैड – अशालीन – ‘अनजेंटिल – मैनली एक्ट’ कहलाता था. देखें, इस शब्द का अर्थ क्या है…?’ उठ कर गए हैं. डिक्शनरी देखने. तुरन्त लौटकर आए हैं तेज़ चाल से डिक्शनरी में उस शब्द को ढूँढ़ते हुए. खड़े-खड़े बोलकर अर्थ गिना रहे हैं – ‘पर्सन ऑफ़ लो मैनर्स’ – निकृष्ट आचरण माना जाता था ख़ुद को सुखी करने वाली महिला का नाम उजागर करना. यह विलायती कंसेप्ट था. अपने भारतीय समाज में इसे एक पुरुष की विजय का लक्षण मानते हैं. हमारे अधिकांश ऐसे लेखक इसी भाव से पीड़ित दिखते हैं. स्वयं विदेश में अब वह पहले वाली धारणा ख़त्म है. एच.जी.वेल्स की जो जीवनी उनके अवैध पुत्र रिचर्ड वेस्ट ने लिखी है, उसे देखें. एक लेखिका थीं – रिबैका वेस्ट, उनसे अवैध पुत्र हुए, उन्होंने पिता की बायोग्राफ़ी लिखी. डायना के बारे में उनके बटलर ने लिखा. विक्टोरियन कल्चर के सब कंसेप्ट्स अब वहाँ भी समाप्त. वहाँ लेखक लिखते हैं, लिखाते हैं इस सब पर. तो ऐसा है कि आप समझ लें कि वहाँ एक अच्छा उपन्यास पढ़ रहे हैं आप. मैं बहुत गम्भीरता से नहीं लेता इन बातों को. संयम कहाँ बरतें, इस बारे में पंडितों का एक सिद्धान्त है कि मित्रों की अच्छाइयाँ व्यक्त करें, बुराई छिपाएँ. यह पुरानी धारणा है जिसे आप पाखंड भी कह सकते हैं.

-व्यक्तिगत आचरण की बात आप कह रहे हैं, तो इतना, यह सब तो हमेशा से रहा है. साहित्यकला में जो संलग्न है, नए विचारों से जिनका दिन-रात सम्बन्ध है, उनके लिए ऐसे सम्बन्ध ऐसा आचरण सम्भव है जो पारम्परिक न हो. बर्टेड रसेल ‘मैरिज ऐंड मॉरल्स’ लिखते हैं, विवाहेतर सम्बन्धों को सामान्य मानते हैं. ‘क्यों फँसे’, ‘बारह घंटे’ में यही है, ऐसे सम्बन्धों का समर्थन है. सामान्य के मुक़ाबले साहित्यकार की स्थिति अलग है. उसका जीवन औरों की अपेक्षा ज्यादा सार्वजनिक होता है. एक क्लर्क के बारे में हमारी ज्यादा जिज्ञासा नहीं होगी, लेकिन एक लेखक के बारे में स्वाभाविक है कि जिज्ञासा होगी. यह जिज्ञासा होना या इसे शान्त करने का प्रयास असहज नहीं है.

हाँ, पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के जीवन में अन्तर आया है. नहीं, वह अन्तर कई कारणों से है. हरेक वर्ग में जल्दी से जल्दी सम्पन्न होने की इच्छा बढ़ रही है. सादगी की ज़िन्दगी में अब ‘वैल्यू’ नहीं है. कंज्यूमरिज़्म का ज़माना है यह. एक समय कानपुर में कलेक्टर थे सतीश चन्द्र. बड़े ईमानदार. तब सामान्य बड़ी गाड़ी की क़ीमत साढ़े नौ हज़ार थी. उन्होंने एक ब्यूक ख़रीदी, जो तब लगभग ग्यारह हज़ार की थी. बड़ी चर्चा हुई उनके द्वारा उस गाड़ी के ख़रीदे जाने की. आज कोई कुछ भी ख़रीदे पर चर्चा नहीं होगी. मामूली अफ़सरों में भी पूँजीपति मित्र की सहायता से हवाई यात्रा आम है. ‘कॉरपोरेट सेक्टर’ में उछाल या ‘कंज्यूमरिज़्म’ आदि से ब्यूरोक्रेसी अछूती नहीं है. हाई स्टेंडर्ड लिविंग चाहिए सबको. पहले ऐसा था कि कोई यदि घूस नहीं लेता तो उल्टे-सीधे काम भी नहीं करेगा. ईमानदार होना था. जब दूसरों के दबाव में सब गलत ही करना है तो मैं अपने लाभ के लिए भी ग़लत क्योंथ न करूँ? यह सब साथियों से सुनता हूँ तो दुख होता है.

भाषा के आधार पर जब हिन्दी साहित्य के मूल्यांकन की बात चली तो श्रीलाल शुक्ल जी तीन पीढ़ियों के रचनाकारों की कृतियों की भाषा के उदाहरण देकर देर तक उनकी शक्ति और सीमा को रेखांकित करते रहे थे. भाषा-प्रयोगों में सावधानी-असावधानी के कारण सम्भावित सुपरिणामों-कुपरिणामों की देर तक हम लोग चर्चा करते रहे. तब गालियों के प्रयोग पर चर्चा चल रही थी.

-काशीनाथ सिंह से मैंने कहा कि उन रचनाकारों के लिए, जो स्थानीय गाली का प्रयोग करके अपने संवाद में धार पैदा कर रहे हैं, यह एक रचनात्मक चुनौती है कि बिना गाली उसे कैसे पैदा किया जाए? जब लेखक के पास उसका समाधान नहीं रहता तो उसे पाने के लिए वह ‘शॉर्टकट’ अपनाता है. मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा नहीं लगता कि ‘शॉर्टकट’ इस्तेमाल किया है? उनके उत्तर का उत्तर मेरे पास नहीं था. उन्होंने कहा कि यदि यह रचनात्मक समस्या है तो आपकी पीढ़ी ने समाधान अपनी तरह ढूँढ़ा, मेरी पीढ़ी अपनी तरह ढूँढ़ रही है.

एक विशेष प्रकार की शब्दावली को बहिष्कृत करने, दूसरे प्रकार की शब्दावली का ही आग्रह मानने से किसी जीवन्त साहित्य में अभिव्यक्ति की विविधता नहीं आती. और जिसे भद्रों में शिष्टाचार की भाषा कहते हैं, वही भाषा हमेशा रचनात्मक साहित्य की मानक भाषा नहीं होती. मूलतः यह लेखक का अपना चुनाव है और हमें मानना चाहिए कि इसके पक्ष-प्रतिपक्ष को लेखक स्वयं समझता है. मैं व्यक्तिगत अपने लिए सोचता हूँ, सार्वजनिक संहिता के रूप में प्रचारित करने की बात भी नहीं सोच पाऊँगा. संस्कृत का कुछ संस्कार होने के कारण शब्द-प्रयोग के समय मैं यथासम्भव सजग रहता हूँ. किन्तु सजगता की इस भावना को मैं सार्वजनिक संहिता का रूप हर्गिज़ नहीं देना चाहता. आज हिन्दी की स्थिति यह है कि उसमें विभिन्नि क्षेत्रों, बोलियों तथा दूसरी भाषाओं तक के लोग साहित्य-रचना कर रहे हैं. जहाँ तक रचनात्मक साहित्य का सम्बन्ध है, यह सम्भव नहीं है कि यह साहित्य, जिसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, उसी में रचा जाए. विभिन्न बोलियों और भाषाओं की ध्वनियाँ, भंगिमाएँ और शब्द अपने हिन्दी के अभिव्यक्ति संसार में प्रवेश करते रहेंगे.

एक विशिष्ट मनःस्थिति और मुद्रा में वे कह रहे थे—एक घटना याद आती है. कृष्णा सोबती का ‘जिन्दगीनामा’ प्रकाशित हुआ तो राजकमल प्रकाशन की श्रीमती शीला सन्धू ने मुझसे अपनी राय पूछी. पंजाबी के प्रयोगों की बहुलता के कारण मैं उसे ठीक से पढ़ नहीं सका था और यही मैंने उनसे कहा. शीलाजी का कहना था कि आप यूपी वाले ‘राग दरबारी’ में अवधी का मनमाना प्रयोग करके ख़ुश हो जाते हैं और यही काम जब कृष्णा सोबती अपनी मातृभाषा के लिए करती हैं, तब आप नाक-भौंह सिकोड़ते हैं. रचनात्मक साहित्य में प्रत्यक्षत: जहाँ हम भाषा-प्रयोगों की अराजकता पाते हैं, वहीं यह देखना चाहिए कि वहाँ विविधता के कितने नये स्वरूप हमें उपलब्ध हो रहे हैं. ‘मैला आँचल’ हमें एक नई भाषा और नई शैली ही नहीं देता, वह हमारे सामने हिन्दी कथा-साहित्य के लिए एक सर्वथा नया परिदृश्य भी प्रस्तुत करता है.

मीडिया – विशेषत: टीवी की भूमिका और उसके साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उनका कहना था—इसका समाजशास्त्रीय विवेचन मेरे वश की बात नहीं. पर जो मैं आँखों से देख रहा हूँ, वह स्थिति इस आशंका को निर्मूल सिद्ध करती है. पश्चिम में भी यह देखा जा चुका है कि टीवी और मीडिया के दूसरे स्वरूपों के कारण न तो पुस्तकों का चलन कम हुआ है, न प्रकाशन व्यवसाय की क्षति हुई है. बल्कि कहीं-कहीं उसमें उछाल भी आया है. हमारे देश में भी कई भारतीय भाषाओं में पुस्तक-व्यवसाय में वृद्धि हुई है. मलयालम्, बांग्ला, मराठी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. हिन्दी में पाठक समुदाय की स्थिति को लेकर आशंका जताई जाती है, पर हिन्दी क्षेत्र में भी विभिन्न राज्यों में स्थितियाँ अलग-अलग हैं. मध्य प्रदेश के सुदूर और छोटे जिलों में भी समकालीन साहित्य के प्रति जो आग्रह है, वह उत्तर प्रदेश में नहीं है. बिहार में नई पत्रिकाओं, पत्रों और पुस्तकों के प्रति लोगों में जो आकर्षण है, वह मध्य प्रदेश में भी नहीं है. अगर हिन्दी-भाषी कुछ क्षेत्रों में पुस्तक ख़रीदकर पढ़ने वाले पाठकों की कमी है तो इसका दोष टेलीविज़न या दूसरे मीडिया पर न थोपकर इस स्थिति के कारण की हमें सामाजिक-मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और अधिक गहराई से छानबीन करनी चाहिए.

किस प्रकार लिखकर आपने सर्वाधिक सुख या सन्तोष पाया? पहली रचना या फिर… ?

नहीं, पहली रचना या कोई और रचना पूरी की हो और एक विशेष प्रकार के सन्तोष की अनुभूति हुई हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ. फिर धीरे-धीरे ये स्थितियाँ जीवन का अंग बन गईं और उनकी नवीनता जाती रही. जिस अनुपात से ख्याति मिली, उसी अनुपात से अपने लेखन की प्रशंसा और निन्दा भी मिलनी शुरू हो गई. बाद में यह जीवन का सहज अंग बन गया.

क्या कभी कुछ यूँ भी हुआ कि किसी रचना या कृति के बारे में पाठकों की प्रतिक्रिया आपके अनुमान या अपेक्षा से एकदम विपरीत रही हो?

नहीं, मुझे ऐसा झटका बहुत कम लगा है. कारण यह है कि मैं अपनी रचनाओं को, विशेषतः उपन्यासों को, काफ़ी अरसे तक माँजता रहता हूँ. उसके प्रेस में जाते-जाते उसके विषय में मेरी आलोचनात्मक वृत्ति इतनी सक्रिय हो जाती है कि बाद सें समीक्षकों और पाठकों की प्रतिक्रिया तथा मेरी स्वयं की प्रतिक्रिया के बीच कोई बड़ा अन्तर नहीं रह जाता.

एक पाठक के रूप में आप पढ़ने की रुचि, अभ्यास या पढ़ने की सामग्री के चयन के तरीक़े आदि के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?

हिन्दी में तो बहुत स्पष्ट स्थिति है कि जितने महत्त्वपूर्ण विख्यात लेखक हैं उनकी रचनाएँ कर्तव्यवश पढ़ता हूँ. नए लेखकों की सब कृतियाँ नहीं पढ़ी जा सकतीं. मगर उनमें जो पठनीय है, उनका पता नए लेखक मित्रों से चल जाता है. अँग्रेज़ी में भी लगभग वे सभी पुस्तकें पढ़ने में आ जाती हैं, जो चर्चा में होती हैं. इसके अलावा लखनऊ में रहते हुए समकालीन विश्व साहित्य से परिचय बनाए रखना बड़ा कठिन हो गया है. कुछ समय पहले तक ब्रिटिश लाइब्रेरी यहाँ इस कमी को पूरा कर देती थी और कुँवर नारायण का साथ भी, जिनके पास नई से नई महत्त्वपूर्ण विदेशी पत्रिकाएँ और पुस्तकें बराबर आती रहती थीं. ब्रिटिश लाइब्रेरी समाप्त हो गई और कुँवर नारायण अब दिल्लीवासी हो गए. कुछ यह भी है कि नवीनतम साहित्य से परिचित बने रहने की इच्छा के मुक़ाबले पुराने क्लासिक साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ी है. इस समय यही स्थिति है. रचनात्मक साहित्य की जितनी भी विधाएँ हैं, पहले सभी में मेरी रुचि रही है. इसके अलावा मेरे अध्ययन क्षेत्र में इतिहास, राजनीति, पुरातत्व, सम्राजशास्त्र, संगीत आदि भी शामिल रहे हैं.

साहित्य से अर्जित अनेक आनुषंगिकताओं के अलावा कुल मिलाकर मेरा जीवन – जैसा प्रेमचन्द ने अपने लिए कहा था – एक सपाट मैदान जैसा रहा है.

-अब इसे आप चाहे नियतिवाद के रूप में ग्रहण करें या इस रूप में कि सामाजिक स्थितियों के अनुसार जो भी एक व्यक्ति या समुदाय के साथ होता है, असामान्य नहीं है. संयोग तत्त्व भी काफी प्रबल रहता है, जैसे दुर्घटना हो या रोड एक्सीडेंट. उसका शिकार अगर ‘क’ या ‘ग’ नहीं ‘ख’ होता है, तो इसे ही संयोग कह सकते हैं. दुर्घटना होगी तो कोई न कोई शिकार होगा ही. इसमें देवी विधान या भाग्यवाद की कोई अनिवार्य भूमिका नहीं है. जीवनतन्त्र जैसा है, यह उसी का अनुषंग है. आस्तिक होते हुए भी मैं मानव जीवन की छोटी-बड़ी सभी घटनाओं को इसी रूप में ग्रहण करने का आदी हूँ.

एक युवक ने आकर खाना मेज़ पर लगे होने की सूचना दी है. मेज़ पर पहुँचते ही लगा कि श्रीलाल जी अब अपेक्षाकृत अधिक अनौपचारिक और आत्मीय हो गए हैं. एक-एक चीज़ अपने हाथ से मेरी प्लेट तक पहुँचाने की शिष्ट उदारता. पसंद पूछने से लेकर गिलास में पानी न होने तक की चिन्ता करते वे हँसते-खिलखिलाते कई साहित्यिक हस्तियों और घटनाओं के बारे में मुक्त-मन अपने अनुभव और प्रतिक्रियाएँ सुनाते रहे थे. श्रेष्ठ वक्ताी के रूप में मैंने द्विवेदी जी, महादेवी जी, नामवरजी का ज़िक्र किया है, वे कह रहे हैं –

-द्विवेदी जी के बोलने में बंगाली भावुकता थी, नामवर का बोलना बौद्धिक है. वे बहुश्रुत हैं, बहुपठित हैं. बोलते समय बड़े सहज ढंग से बड़ी जटिल बात भी प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं.

अतिथि कक्ष के उस सोफ़े पर आकर उनके बैठते ही सुनाई दिया – “अब बहुत हो गया. इसमें देख लेना, अरेंज कर लेना!” तभी फ़ोन बजा. पास रखा फ़ोन खड़े-खड़े सुना जा रहा है – ‘हाँ, ठीक है! दोबारा कर लें!’ सोफ़े पर बैठते-बैठते कह रहे हैं—‘अजीब जोकर हैं.’ मैंने जिज्ञासा प्रकट की तो बताया सरकार में कोई सचिव हैं. अपने सेक्रेटरी को मुझे फ़ोन मिलाने का हुक़्म दिया, हुक़्म देकर साहब टॉयलेट चले गए. हँसते-झुँझलाते आज के अधिकारियों की कार्यशैली, अहमन्यता, कमअक़्ली के अलावा उनमें दहेज़ और पैसे की बढ़ती भूख के कई उदाहरण उन्होंने सुनाए.

तब मैंने श्रीलाल जी से सेवानिवृत्ति के बाद की दिनचर्या तथा यात्राओं के बारे में पूछा. लगा जैसे थोड़ी देर पहले के बताने से बचने वाले अपने भाव को ही वे भूल गए हैं. कहने से पहले कुछ सोचकर हँसे—सर्विस पीरियड में साहित्यिक सेमिनार शायद ही अटेंड किया हो. सेमिनार हंटिंग रिटायरमेंट के बाद हो शुरू हुई. वैसे कम से कम ही भाग लिया. मजबूरी में ही जाता हूँ. अब भी घर पर रहना, इष्ट-मित्रों से बात करना और पढना-लिखना ज्यादा अच्छा लगता है. बाहरी चीज़ों में रुचि नहीं है. आपको मालूम है कल अठहत्तर वर्ष पूरे कर रहा हूँ. मैने कहा था कि अपने जन्मदिन की पूर्व सन्ध्या में मेरी यह ‘पहली’ बधाई स्वीकार करें. ‘धन्यवाद’ कहकर उन्होंने बताया था— “कल इकतीस दिसम्बर है. यहाँ यह परम्परा हो गई है कि लखनऊ के साहित्यकार इकट्ठा होते हैं इकतीस को. पहले मैं पत्नी को इकतीस को बाहर किसी होटल या क्लब में ले जाया करता था.”

संस्कृत में गाँव वालों के बारे में साहित्य के लोगों के विचार, ग्राम्य-दोष आदि के बारे में हँसते हुए उदाहरण पर उदाहरण सुनाए जा रहे हैं. एकदम मुक्त-प्रफुल्लित मन से. अपने-आप से लौटे हैं अपना ‘रूटीन” और लिखने से सम्बन्धित भाव बताने की ओर – मुझे मार्निंग वॉक हमेशा अच्छा लगता है. अब तो समय भी है. सीवियर नहीं है, पर मुझे डायबिटीज़ है.

जब मैं लिखने की ओर प्रवृत्त हुआ, तो जैसा मैंने पहले कहा—मुक्ति की इच्छा से. तेईस की उम्र में शादी हुई. ज़िम्मेदारियाँ तब ज्यादा थीं—परिवार चलाने की, और फिर सरकारी नौकरी के अपने अलग बन्धन. यानी कि बन्धन ही अधिक थे. लेखन ऐसा क्षेत्र था जहाँ पूर्ण स्वतन्त्र था मैं.

ठीक है व्यंग्य लेखन में मुझे ख्याति मिली, पर एक विधा से मैंने खुद को आबद्ध नहीं किया. आबद्ध कर लिया तो फिर स्वतन्त्रता किस बात की? तब भी आप ग़ुलाम हुए अपनी युक्तियों के. कविता की जटिलता और जादू को पकड़ने की हिम्मत न हुई हो शायद. वयस्कता के साथ यह सोचें कि आलोचना, जीवनी या निबन्ध ही लिखेंगे, तो लेखक होकर भी आप अपने पर ख़ुद कतर रहे हैं. यह समझ में नहीं आता और जब बन्धनों से छुटकारा पाने को लेखक-वृत्ति अपनाई तो फिर मैं कहीं किसी लेखकीय संगठन में भी क्यों बँधूँ? बन्धनों से लेखक का एटीट्यूट इतना सीमित हो जाता है कि उनकी रचनात्मकता और समझ प्रभावित हो जाती है.

ज्ञान चतुर्वेदी ने एक बहुत अच्छा उपन्यास ‘बारहमासी’ लिखा है. मैंने उसकी लम्बी समीक्षा लिखी. अच्छे उपन्यास के रूप में उसकी व्याख्या की, पर उन्हीं के द्वारा भूमिका में उसे व्यंग्य उपन्यास घोषित किए जाने पर मैंने आपत्ति की. पता नहीं मेरी यह आपत्ति वहाँ पसन्द की गई या नहीं? सच तो यह है कि लेखक जब किसी विधा से बँधकर अपनी वृहत्तर सम्भावनाओं की पड़ताल बन्द कर देता है तो उसमें ठहराव आ जाता है.

उसके बाद तो अतीत के कितने ही प्रसंग उन्हें याद आते गए थे.

‘फ़ोटो खींचने की अनुमति चाही तो सुनकर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले— “आपका भी साथ खिंचेगा!” आवाज़ देकर अन्दर से खाना खिलाने वाले युवक को बुलाया गया है—”यह हमारे पुराने सर्वेट का बेटा है. हाँ, शादी हो गई है. जब तक कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ घर का काम देख लेता है आकर.” स्नेहपूर्वक मुझे अपने पास बिठाकर फ़ोटो खिंचवाया गया. सन्तानों के बारे में विस्तार से सूचना दी फिर— “’हाँ, एक बेटा है. जब पत्नी बीमार थीं, तब यहीं ट्रांसफ़र कराना पड़ा उसे.”

चलने को उठते-उठते दाईं ओर ऊँचाई पर रखे एक बड़े से फ़ोटो पर मेरी दृष्टि फिर पड़ी. पहले भी कई बार उसने मेरी निगाहों को अपनी ओर खींचा था. उम्र, मुद्रा और अन्दाज़ के आधार पर किसी अभिनेत्री का चित्र मान लिया था उसे मैंने. श्रीलाल जी ने मुझे देखते हुए देख लिया— “हाँ, पत्नी का है. यह फ़ोटो! बहुत पुराना है. बिन्दी नहीं लगी. नहाकर आई थीं. बाथरूम से बाहर आते-आते यूँ ही खींच लिया गया था. कितना विशेष है! है न? बहुत बड़े फ़ोटोग्राफ़र—कान्तिचन्द्र सोनरेक्सा का खींचा हुआ फ़ोटो है यह.” आवाज़ में भारीपन आ गया है. आँखों में नमी तो नहीं दिखी थी, पर आवाज़ में भीगापन था. कसक की एक कौंध-सी भी थी—जैसे पुरवाई के किसी झोंके ने पुरानी चोट की याद दिला दी हो. बोलने की गति मन्द और स्वर धीमा हो गया है— “हाँ, बीमार रहीं. न्यूरेलॉजिस्ट ने कह दिया था. हम मान चुके थे. बस, उसके बाद उन्हें दूर-दूर यात्राएँ कराना शुरू कर दिया था. कहाँ-कहाँ नहीं घुमाया उन्हें…”

मैं चलने-चलने को हूँ. पता नहीं क्या उमड़ा, क्याु ध्यान आया कि वे टेलीफ़ोन के पास रखी डायरी उठा लाए—” अरे हाँ, अब सम्पर्क तो रहना चाहिए. आपका पता लिख लूँ. फ़ोन नम्बर क्याी है?” लगा नारियल में का कोमल और तरल अब बाहर हो गया है. पूरे कमरे में कोमलता और तरलता का अहसास आ भरा है. दरवाज़े से बाहर दूर तक साथ-साथ आए हैं. समझाना जारी है – “हाँ, आप चौराहे के उस तरफ़ खड़े होना!” …बिलकुल ऐसे जैसे कोई बुज़ुर्ग अपने घर के किसी बहुत लाड़ले बच्चे को घर से बाहर भेज रहा हो—विदा कर रहा हो!

इस बातचीत का शुरुआती हिस्सा पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

सम्बंधित

गोपीचंद नारंग | साहित्य ही समय की कलाई मरोड़ सकता है

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं