हिन्दी में हास्य और व्यंग्य का स्वतंत्र विकास नहींः श्रीलाल शुक्ल

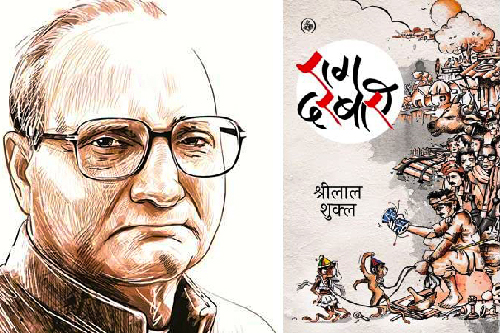

(हमारे दौर के महत्वपूर्ण साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल ने अपने लेखन को किसी एक विधा से बाँधकर नहीं रखा, फिर भी ग्राम्य पृष्ठभूमि पर लिखा गया व्यंग्य की अनूठी छटा वाला उनका उपन्यास ‘राग दरबारी’ पाँच दशकों से भी ज़्यादा वक़्त गुज़र के बावजूद उनकी बड़ी पहचान है. लखनऊ में उनसे हुई डॉ.प्रेम कुमार की यह पुरानी बातचीत ‘साधना से संवाद’ में छप चुकी है. यह लंबी बातचीत ‘संवाद’ पर दो किस्तों में छप रही है, जो न केवल बीते दिनों की साहित्यिक दुनिया के आदाब का पता देती है, बल्कि अपने समकालीनों और ख़ुद अपने लिखे-पढ़े के बारे में श्रीलाल जी के सुलझे और सजग दृष्टिकोण से भी परिचित कराती है. -सं)

तिथि और समय तय करने के लिए कई बार फ़ोन किया. हर बार लगा जैसे टाला-बचा जा रहा है, पर प्रत्येक बार अधिकाधिक आत्मीय, अपनत्व और स्लेहपूर्ण आवाज़! अभी रुको…तब फ़ोन कर लेना, आपको मेरे पास ऐसा कुछ नहीं मिलेगा…अभी तो बहुत ठंड है…अभी मुझे कलकत्ता जाना है, फिर…! जब तिथि तय हो गई तो हर बार घर पहुँचने के मार्ग और साधन आदि के बारे में विस्तार से बताया जाना. तय तिथि से पहले की रात जब मैंने लखनऊ से ही उन्हें फ़ोन किया तो मैं दुविधा में पड़ गया, लगभग पस्त- “हाँ, आपका यहाँ का कॉन्टैक्ट नम्बर मेरे पास नहीं था. मैं आपको फ़ोन करना चाहता था.” मैंने सोच लिया कि अगला वाक्य यह होना है कि आज आप न आएँ, पर घर आने के बारे में विस्तार से बताया जाने लगा. मैंने पहले बताए जाने की याद दिलानी चाही, बड़े अधिकारभाव से, लगभग डाँटते से मुझे रोक दिया गया- “पहले सुनिए! ढंग से समझ लीजिए!” फिर कहाँ से क्या सवारी मिलेगी, कितना किराया और किस वाहन से पहुँचने में कितना समय लगेगा…. यह भी कि इन्दिरा नगर के उस चौराहे से आप जब उस दिशा में चलेंगे तो बाईं ओर को नवाँ घर मेरा ही है. नम्बर लिखा है बाहर. नेम प्लेट भी है. और हाँ, साढ़े तीन बजे यहाँ एक कार्यक्रम है, उसमें मुझे जाना है. आप ठीक साढ़े नौ बजे आ जाएँ. दोपहर का खाना यहीं खाएँगे. नहीं, नहीं, खाना यहीं साथ खाना है. बिलकुल फ़ैमिली मेम्बर की तरह.

आवास पर पहुँचकर जब मैंने कॉलबेल बजायी तो नौ बजे थे. दरवाजा भोली-प्यारी-सी एक बच्ची ने खोला था. बाद में जाना कि वह उनकी नातिन है. ड्राइंग रूम का हर हिस्सा, वहाँ रखी-सजी हर चीज़, मेन रोड के पास के उस आवास में प्रवेश के साथ ही दिखने वाली घास, गमले, पौधे, सड़क पर के वृक्ष, कक्ष में रखी वनस्पतियाँ और सजे फूल – सब तरफ सुरुचि, स्तरीयता, सम्पन्तता- और एक ख़ास क़िस्म का अफ़सरी अन्दाज़ भी! एक तरफ़ रैक्स के बड़े खाने में भाषा और विषयवार रखी मोटी-मोटी पुस्तकें…बंकिम समग्र, निराला की साहित्य-साधना, भारतेन्दु ग्रन्थावली, अभिनन्दन ग्रन्थ! अपेक्षाकृत छोटे दो ख़ानों में संस्कृत, अँग्रेज़ी की पुस्तकें…रामायण मीमांसा….

कुर्ता-पायजामा, स्वेटर-शॉल, फुर्तीली चाल से श्रीलाल जी ने कमरे में प्रवेश किया. आइए, आइए, बैठिए, बैठिए, कहते हुए सामने सोफ़े पर बैठ गये. मौसम की चर्चा के बाद मुझसे पढ़ाई-लिखाई, कॉलेज, शहर आदि के बारे में पूछा – ‘हाँ, डी.एस.कॉलेज – मुझे मालूम है, बहुत सम्मानित कॉलेज है.’ पन्द्रह मिनट में चाय-नाश्ते के नाम पर कई प्लेट्स! बैग में से काग़ज़, कैमरा आदि निकालकर मैंने पास के सोफ़े पर रखना चाहा. सुनाई पड़ा – ”अरे, कैमरा! आप तो सारी तैयारी के साथ आए हैं. मुझे अजीब लगता है यह सब! कमलेश्वर आदि की बात अलग है, वे मीडिया के लोग हैं!” लगा जैसे उनकी सहजता बाधित हुई. वे कुछ सजग, सचेत होते दिखे. इधर-उधर आ जा रहे हैं कमरे में. ‘आप जहाँ रुके हैं, वहाँ टीवी था? ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ सुबह?’ जानने को इतने आतुर, अधीर कि टीवी के पास पहुँचकर उसे चालू कर दिया. सोफ़े से उठते समय पूछते हैं -‘ “इजाज़त हो तो ज़रा टीवी देख लूँ?”

साहित्य की जब बात हुई तो श्रीलाल शुक्ल जी साहित्य के व्यतीत को याद करने लगे. पीढ़ियों के अन्तराल और अन्तर के बारे में बताना शुरू किया -“1975-76 तक, जब तक भगवती चरण वर्मा, यशपाल, नागर यहाँ थे, उनसे बातें करते पीढ़ी का अन्तराल नहीं लगता था. साठ में जब मैं यहाँ आया तो वे सब 57-58 के आसपास होंगे. सबसे छोटे नागर जी थे. यशपाल जी व वर्मा जी बराबर के थे. व्यवहार बिलकुल सामान्य! बातें करते, सामाजिक शिष्टाचार में ज़रा भी अहसास नहीं होता था उम्र के अन्तर का. अस्सी से पहले तक ऐसा ही था. पर अब नहीं होता है? कई बिन्दु हैं इस अन्तर के. सबसे बड़ा बिन्दु साहित्य की दृष्टि से यह है कि तब साहित्य में ‘ऐस्टेब्लिश’ होने के लिए विशेष प्रयास की ज़रूरत नहीं थी. दूसरे, ख़ासतौर से यू.पी. में शिक्षा-पद्धति इतनी नष्ट नहीं हुई थी. ‘रेडीमेड कांस्टीटुएंसी’ मिली होती थी लेखक को. नया हो या पुराना लेखक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पाठक समुदाय अच्छी किताब की प्रतीक्षा कर रहा होता था.

आज वह और चीज़ों में फँसा है. विद्यार्थी टेक्स्ट बुक तक ख़रीदता-पढ़ता नहीं है और अध्यापक कुंजी लिखने में व्यस्त है. मैं हाईस्कूल में था तब, जब मेरे अध्यापक ने ‘शेखर: एक जीवनी’ का पहला भाग पढ़ने को दिया था मुझे; यह कहकर कि नये ढंग का उपन्यास है यह, इसे पढ़ना तुम श्रीलाल!’ आज लेखक को स्थापित होने में एक पीढ़ी गुज़र जाती है. स्थापित होने तक ही एक पीढ़ी का अन्तराल आ जाता है. इसलिए पहले जैसा परस्पर संवाद नहीं है. सोचिए, भगवती चरण वर्मा ने ‘चित्रलेखा’ शायद ’29-’30 में लिखा. इसका मतलब कि जब वे 26-27 साल के थे. छपा ’32 में. कितना यश पाया उसके सहारे! धर्मवीर भारती का ‘गुनाहों का देवता’ – अच्छा है या बुरा, यह अलग बात है, पर शायद ’52 में आया. पच्चीस साल के रहे होंगे वे. पर लेजेंड है वह. वृन्दावन लाल वर्मा देश की राजधानी में नहीं थे, छत्तीस-सैंतीस साल की उम्र में पहला उपन्यास आया था “गढ़कुंडार’. उसी से हिन्दी के ‘वॉल्टर स्कॉट’ हो गए. तब पाठकों का एक उत्सुक समुदाय मौजूद था. जैसे आज की पीढ़ी फ़िल्मों के लिए उत्सुक दिखती है, वैसी परिस्थिति थी. इस परिस्थिति का लाभ मेरी जेनरेशन तक मिला है. लखनऊ में हिन्दी संस्थान है – वह सरकारी तन्त्र का एक साहित्यिक इदारा है. वहाँ के कर्ता-धर्ताओं से आज आप बात करें. पूछें कि शिवमूर्ति या अखिलेश नाम के लेखक लखनऊ में हैं तो वे सुनकर चक्कर में पड़ जाएँगे.

यशपाल जी जेल से छूटकर आये, ’48 में विप्लब कार्यालय स्थापित किया. ’42 तक ‘वो दुनिया’, ‘देशद्रोही’, ‘दादा कामरेड’ छप चुके थे. दो-तीन वर्ष के लेखन से फ़्रंटलाइन पर ज़िक्र, और विवादास्पद भी रहे. उम्र के पक्ष में हिन्दी में आज जैसा आतंक है, पहले नहीं था. 1969 में जब मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मैं 43-44 वर्ष का था. इसे हिन्दी ने सहज ढंग से ग्रहण किया. उसके बरख़िलाफ लगभग उसी उम्र के अरुण कमल को मिला तो बहुतों को आपत्ति हुई. अब लेखक की पूरी ज़िन्दगी बीत जाती है. 1960 में जब सरकारी तौर पर नियुक्त होकर मैं लखनऊ आया तो नागर जी, यशपाल जी, वर्मा जी को मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. एक व्यंग्य संग्रह ‘अंगद का पाँव’ और एक छोटा-सा उपन्यास ‘सूनी घाटी का सूरज’ छपा था. ‘ज्ञानोदय’ आदि में छपा था केवल. और आज मैं ही आप से पूछ रहा हूँ कि क्या-क्या लिखा है आपने?

आजकल लेखक का स्थापित होना बड़ा कठिन है. लम्बे सर्कुलेशन वाली पत्रिकाएँ भी अब लगभग ख़त्म हैं. तब ‘सारिका’ में दो-तीन कहानियाँ निकल गईं तो आप लेखकों में ही नहीं, विराट पाठक समुदाय में पहुँचते थे. ‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’, ‘धर्मयुग’ की भी यही स्थिति थी. आज ‘हंस’ की शायद वह स्थिति हो. वैसे यह भी है कि हमेशा जिसे सम्पादक के आशीर्वाद के साथ पेश किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि वह असली सिक्काा है, असली सिक्काप पाठक को ढूँढ़ना पड़ता है.

चूँकि वे हिन्दी साहित्य के अतीत को याद कर रहे थे, इसलिए मुझे उनके लेखन के प्रारम्भिक दौर के बारे में उनसे कुछ सवाल किए जाने का यह उचित अवसर लगा. सवाल सुनकर वे अपने लेखन के शुरूआती दिनों की ओर मुड़ चले थे.

नियमित लेखन तो मैंने 54-55 से शुरू किया. 28-29 का रहा होऊँगा. वैसे लिखने की ललक, धुन छात्र-जीवन से ही रही. तब भी बहुत लिखा था. अपनी उन रचनाओं को मैं प्रागैतिहासिक काल की रचनाएँ कहता हूँ. इंटर पास करते-करते दो-तीन उपन्यास और कई कविता-संग्रह लिख चुका था. सौभाग्य है कि वे अब उपलब्ध नहीं हैं. घर में भी कुछ साहित्यिक वातावरण था. उस समय जो अर्धशिक्षित परिवार होते थे, उनमें भी वाचिक परम्परा से कविता के संस्कार तो होते ही थे. मेरे पिताजी को औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी. हिन्दी, उर्दू, संस्कृत बस काम भर जानते थे, पर उन्हें मध्यकालीन हिन्दी कविता और संस्कृत के सैकड़ों छन्द याद थे. हमारे बाबा संस्कृत के विद्वान थे, वे स्कूल टीचर थे. उनके हस्तलेख में संस्कृत के कुछ क्लासिक्स हैं. उनमें अन्त में संस्कृत में पुष्पिका के रूप में उन्होंने अपनी बात कही है. पं. चन्द्रमौलि सुकुल मेरे चाचा थे और वे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बनारस में प्रिंसिपल थे. वे साहित्यकार थे. उन्होंने 1912 से ’22 के बीच में कई पुस्तकें लिखीं. एक पुस्तक ‘नाट्य कथा जगत’- अब उपलब्ध नहीं है – में संस्कृत के बारह नाटकों का कथा-सार दिया गया था. 1913-14 की छपी है. नहीं, वह मुझे तो उपलब्ध है, पर वैसे उपलब्ध नहीं है. मनोविज्ञान पर उन्होंने सम्भवत: हिन्दी की पहली पुस्तक लिखी थी. गर्मी की छुट्टी में जब वे गाँव आते तो उनकी कार की डिक्की में वर्ष भर की हिन्दी पुस्तकें और पत्रिकाएँ भरी होतीं. ’36, 37, 38, 39, 40 की बात बता रहा हूँ. ग्यारह से पन्द्रह के आयु वर्ग में था तब मैं. 1958 में प्रकाशित मेरा पहला व्यंग्य-संग्रह पं.चन्द्रमौलि सुकुल को ही समर्पित है. उससे पहले ‘सूनी घाटी का सूरज’ उपन्यास प्रकाशित हुआ था, वह धर्मवीर भारती, केशवचन्द्र वर्मा, विजयदेव नारायण साही – तीनों मित्रों को समर्पित था. इन मित्रों ने ही मुझे जल्दी से जल्दी उपन्यास लिखकर समाप्त करने के लिए मजबूर किया था. ये तीनों मित्र ‘परिमल’ के स्तम्भ बने रहते थे. शायद यही कारण है कि बहुत से लोग मुझे भी ‘परिमल’ से सम्बद्ध मान लेते हैं. जबकि उस संस्था से मेरा कोई लेना-देना नहीं रहा.

बोलते-बोलते यकायक रुके. लगा जैसे उन्हें बोझ लग रहा था वह सब. कहने लगे – कहने को कोई नई बात जीवन में ही नहीं है अब! आपने ‘मेरे साक्षात्कार’ पढ़ी थी क्या.? मैं वहाँ कह चुका हूँ यह. यह कोई नयी बात नहीं है.

कविता को लेकर मैंने शुरुआत करनी चाही, उनके लेखन की प्रेरणा एवं प्रभाव आदि के बारे में कुछ सवाल किए. देर लगी दोबारा से कुछ कहने की मुद्रा में आने में-

ऐसा था कि 1936 का जो वह ज़माना था, स्वतन्त्रता आन्दोलन की सरगर्मियों का था. लखनऊ और उसके आस-पास अवध के ज़िले हैं. इनमें किसान आन्दोलन बड़े उभार पर था. तो कुछ हद तक राष्ट्रीय चेतना जगाने की दृष्टि से और वैसे भी साहित्यिक वातावरण के कारण पूरा क्षेत्र कवि सम्मेलनों का क्षेत्र था. इसलिए बैठने-सुनने के बहुत मौक़े थे. जैसा सुनते थे, वैसा सुनाने भी लगे थे. लेकिन वह ‘फाल्स स्टार्ट’ था. गम्भीर क़िस्म की काव्यात्मकता लेकर जो चीज़ निकलती है, वह नहीं थी. अच्छे पद्य थे, उस ज़माने की कविता के फ़ैशन के हिसाब से पढ़ लिए जाते थे. मुझ पर व्यक्ति या पुस्तक विशेष का नहीं, वातावरण का प्रभाव ज़्यादा रहा. यह ज़रूर है कि बारह साल की उम्र तक पढ़ा काफ़ी कुछ था बहुत कुछ उपलब्ध था. पढ़ने को. ‘सुधा’, ‘माधुरी’, ‘वीणा’ ‘काव्य कलाधर’, ‘सनेही सम्पादित सुकवि’, बिहार से निकलती थी ‘गंगा’ – सब आगे-पीछे पढ़ने को मिल जाती थीं. यह वातावरण मुझे ही नहीं मेरे चचेरे भाई-बहिनों को भी प्रभावित कर रहा था. ’46 से पचास के बीच पत्र-पत्रिकाओं में मेरा बहुत कुछ प्रकाशित भी हुआ. कुछ कहानियाँ आई थीं पर वो ऐसी हैं जिनसे मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ. ‘अपनी पहचान’ (‘यह घर मेरा नही’ नामक संग्रह में है) ’43-44 के समय की कहानी है. ’46-47 में ‘माधुरी’ में मेरी कुछ पुरानी कविताएँ निकलीं. बाद में ‘संगम’ में भी. उन्हें लिखे ज़माना गुज़र गया, फिर से देखा नहीं उन्हें. वास्तव में जिस पहली रचना को लेकर मेरी कुछ पहचान बनी साहित्यिकों में, वह व्यंग्य रचना ही थी- नाम है ‘स्वर्णग्राम और वर्षा’. इसे धर्मवीर भारती ने सम्भवत: 1954 में अपनी पत्रिका ‘निकष’ में छापा था. बहुत महत्त्वपूर्ण प्रकाशन था यह. कृष्णा सोबती की ‘डार से बिछुड़ी’, सर्वेश्वर का ‘सोया हुआ जल’, अज्ञेय की ‘साँप’ जैसी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ इसमें संकलित हुई थीं. इसके आधार पर मुझे कई ज्ञात-अज्ञात साहित्यकारों के प्रशंसा पत्र मिले.

तब मैंने व्यंग्य विधा के प्रति उनके आकर्षण के कारण के साथ यह भी जानना चाहा था कि उन्हें व्यंग्य की ओर मोड़ने में या इस विधा का चयन कराने में क्या किसी ख़ास क्षण, घटना या व्यक्ति की कोई भूमिका रही है?

एक संयोग था कि इस रचना ने ज़्यादा ध्यान आकृष्ट किया. इसके साथ-साथ, आगे-पीछे मैं कहानियाँ भी लिखता रहा. यह जानते हुए भी कि हिन्दी में साहित्यकारों का एक समुदाय व्यंग्य को विधा के रूप में ग्रहण करता है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह शैली के स्तर पर अभिव्यक्ति की एक भंगिमा भर है तथा कथ्य के स्तर पर सामाजिक आलोचना की एक प्रविधि है. – देखिए, आपका यह प्रश्न – विस्तार में ले जा रहे हैं आप! एक रचनाकार की हैसियत से मुझे यह लगता है कि व्यंग्य के सम्बन्ध में भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणाओं में मौलिक अन्तर है. यूरोपीय साहित्य में इसकी शताब्दियों पुरानी एक परम्परा है और उसका अलग से साहित्य-शास्त्र विकसित है. उपन्यास के आरम्भिक दौर की ‘डॉनक्विगजोट’, रैब्ले की ‘गरगंटुवा’ और ‘पेंटागुएल’ या ‘गुलिवर्स ट्रैवल’ जैसी अनेक रचनाएँ निश्चित रूप से उपन्यास की उस रोमानी धारणा से अलग हैं, जो आरम्भिक स्थिति में उपन्यास की सहज दिशा थी. संस्कृत या हिन्दी में व्यंग्य का यह स्वरूप, जिसके उपादान विडम्बना, वक्रोक्ति, पैरोडी – यहाँ तक कि फूहड़पन आदि हैं, स्वतन्त्र रूप से पल्लववित-पुष्पित नहीं हुआ. यही कारण है कि हिन्दी में हास्य और व्यंग्य अलग-अलग स्वतन्त्र रूप से विकसित नहीं हुए. शरद जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई आदि तक के साहित्य के व्यंग्य में प्रखरता होते हुए भी कहीं-कहीं परिहास का तत्त्व इतना आनन्दपूर्ण हो जाता है कि हास्य और व्यंग्य की सीमा रेखा समाप्त होती दिखती है. आज यह सम्भव नहीं है कि थैकरे या हार्डी की शैली में उपन्यास लिखे जाएँ. अब उपन्यास का ढाँचा ही ख़तरे में है तो सारी पुरानी आजमूदा शैलियाँ और भी ज्यादा ख़तरे में आ गई हैं. तभी लेखक को अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई युक्तियाँ तलाशनी होती हैं – जिसके सर्वोत्तम उदाहरण हिन्दी में नागर, रेणुं, मनोहर श्याम जोशी हैं. आप चाहें तो ‘राग दरबारी’, ‘मकान’ या ‘पहला पड़ाव’, जैसे उपन्यासों को याद करके सबसे आख़िर में मुझे भी गिन लीजिए.

आपने कई विधाओं में लिखा है; पर आपको ख्याति मुख्यतः और विशेषत: व्यंग्य लेखन से ही मिली. इस प्रविधि के चयन के पीछे आप क्या कारण देखते हैं – सामर्थ्य की कोई सीमा या ताक़त, कोई विवशवा या बाध्यता या फिर कोई ख़ास रुचि या चुनौती?

मैंने नहीं चुनी यह प्रविधि! मेरे सम्पूर्ण साहित्य को केन्द्र में रखें आप. अज्ञेय को केन्द्र में रखकर दिए गए तीन व्याख्यान आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में छपे – इनमें से एक व्यंग्य को केन्द्र में रखकर भी था. मेरे निबन्धों या कहानियों के संग्रहों में दर्जनों रचनाओं में व्यंग्य से कोई ताल्लुंक नहीं है. ‘सीमाएँ टूटती हैं’ या ‘बिस्रामपुर का सन्त’ जैसी कई ऐसी रचनाएँ हैं जिनकी विषय-वस्तु मुझे व्यंग्यात्मक भंगिमा अपनाने को इजाज़त नहीं देती. कहानियों का यदि आप विश्लेषण करें तो आसानी से देख सकेंगे कि कुछ में व्यंग्य का स्वर प्रमुख है, कुछ में पूर्णतः अनुपस्थित. ऐसा केवल इस कारण कि कहानी विशेष की अन्तर्वस्तु मुझे एक ख़ास क़िस्म की शैली चुनने के लिए बाध्य करती है.

व्यंग्यकार माने जाने की जहाँ तक बात है तो मेरा ख़याल है कि मेरे उपन्यासों की चर्चा कम नहीं होती. जिसना मैंने अपने बारे में लिखा हुआ पढ़ा है, उस आधार पर कह रहा हूँ. हिन्दी में व्यंग्य लेखक की कोई कैटेगरी है क्या? आप रखना चाहते हैं तो रखें.

पर जिस अर्थ में परसाई व्यंग्य लेखक माने जाते हैं, उस अर्थ में आप मुझे मानेंगे? यानी विश्वनाथ त्रिपाठी की एक उल्लेखनीय आलोचनात्मक पुस्तक है, उसमें परसाई को सामाजिक चेतना से युक्त, उत्कृष्ट निबन्धकार के रूप में चित्रित किया है. इस दृष्टि से जो भी व्यंग्य लेखक है, उसे आप केवल इस शब्द के द्वारा पूरी तरह वर्णित नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी एक चिन्तनपरक, आस्वादपरक ओर अनुभूतिपरक लेखक के रूप में अन्तर किया जा सकता है – जो आप परसाई और त्यागी के बीच कर सकते हैं. पाश्चात्य लेखकों में आप सॉल बैलो, गुंटरग्रास या फिर सलमान रुश्दी को उदाहरणार्थ देख सकते हैं. इन सबके उपन्यासों में व्यंग्य का तत्त्व अत्यन्त प्रखर है. ये उपन्यासकार सामाजिक स्थितियों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील और गम्भीर दृष्टिकोण रखने वाले लेखक हैं, पर उन्होंने जो शैली अपनाई है उसे केवल व्यंग्य कहकर समेटा नहीं जा सकता. अभिधात्मक लेखन से अधिक सम्भावनाशील शैली की तलाश के ये नये-नये आयाम हैं, जिसे हिन्दी में सबसे ज्यादा मनोहरश्याम जोशी में देखा जा सकता है. स्वयं मेरे लेखन में ऐसे ही नए आयामों को अपनाने की कोशिश आप ‘मकान’ या ‘पहला पड़ाव’ में देख सकते हैं. ‘राग दरबारी’ का मैं ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह स्पष्ट रूप से आज़ादी के बाद के दो दशकों से विकसित होती हुई व्यंग्य-परम्परा को अपनाकर लिखी गई कुछ ग्रामीण कथाओं की औपन्यासिक श्रृंखला है और उसमें जान-बूझकर व्यंग्य के उन सभी उपादानों का उपयोग किया गया है जिनसे शैली की पहचान होती है.

‘राग दरबारी’ से मिली ख्याति और प्रतिष्ठा ने आपके लेखक को कहाँ कितना रोका-टोका या बाँधा है?

अगर बाँधा होता तो शायद मैं अपने को दोहराता. सम्भवत: ऐसा नहीं हुआ. सीमा-रेखा बनने की जहाँ तक बात है तो एक बड़ी रचना लिखने की इच्छा ‘राग दरबारी’ से पहले की है. उसके बाद यह इच्छा हुई हो, ऐसा नहीं है. यह उपन्यास लिखने से पहले यह इच्छा जिस मनःस्थिति में उत्पन्न हुई वह स्पष्ट कर दूँ. पिछली शताब्दी के छठे दशक में हिन्दी हास्य-व्यंग्य में कथा-लेखन और निबन्ध लेखन की वह शैली बहुत लोकप्रिय हुई जिसका प्रयोग कभी सम्पूर्णानन्द वर्मा – उनसे भी पहले बालमुकुन्द गुप्त ने किया था. परिणामत: हिन्दी में उन दिनों काफी सशक्त साहित्य की रचना हुई. केवल केशवचन्द्र वर्मा, परसाई, कुछ बाद में शरद जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी आदि ने ही इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान नहीं किया, बल्कि धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण साही, प्रभाकर माचवे आदि ने भी इस कोटि की अनेक व्यंग्य रचनाएँ कीं.

उन दिनों इन्हीं लेखकों में मैं भी शामिल था. किन्तु पैंसठ तक आते-आते मुझे अनुभव होने लगा कि किसी एक छोटी-सी विसंगति को लेकर पाँच पृष्ठ की व्यंग्य-कथा या टिप्पणी लिखने भर से बात नहीं बनती. अगर सामाजिक स्थितियों की एक सर्वांगीण और प्रखरतापूर्ण आलोचना करनी है तो इधर-उधर चुटकियाँ काटने के बजाय समाज के प्रति सामग्रिक रूप से आलोचनात्मक दृष्टि अपना कर एक सम्पूर्ण कृति की रचना की जा सकती है. ‘राग दरबारी’ की रचना के पीछे यही प्रेरणा-स्रोत रहा. यह भी मैंने सचेत रूप से तय किया कि सीधे सरकार या सरकार द्वारा संचालित अन्य बड़े-बड़े नागरिक इदारों को अपना लक्ष्य न बनाकर एक छोटे गाँव की छोटी संस्थाओं के माध्यम से देश की विराट संस्थाओं के ह्रास की कहानी कही जाए. स्पष्ट है कि ऐसी कृति लिखकर, वह सफल है या असफल यह अलग बात है, आप उसी मन:स्थिति को अपने लेखन का आजीवन पाथेय नहीं बना सकते. रचनाशीलता के ऊपर दूसरी प्रवृत्तियाँ और दूसरे प्रकार की अनुभूतियाँ भी अपना हक़ जताने लगती हैं. उसी का परिणाम यह है कि ‘राग दरबारी’ के परवर्ती मेरे लेखन में भिन्न-भिन्नं कोटि की प्रवृत्तियों का विकास हुआ.

आपने अभी एक अन्य उपन्यास लिखने की अपनी छटपटाहट का ज़िक्र किया. आप यह बताना चाहेंगे कि यह इच्छा किस प्रकार के उपन्यास को लिखने से सम्बन्धित है?

इच्छा है, उसे छटपटाहट नहीं कह रहा मैं. मेरे स्वभाव में छटपटाहट नहीं है. यदि छटपटाहट होती तो शायद मेरे लेखन का आकार बड़ा होता. स्वभावत: मैं बहुत ठंडे मिजाज़ से लिखने वाला लेखक हूँ. यह छटपटाहट का नहीं, रचना को बेहतर बनाने का आग्रह और साहित्यिक विवेक के ठंडेपन का प्रश्न है.

(जारी)

इस बातचीत का दूसरा हिस्सा पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें.

सम्बंधित

इंटरव्यू | ऑर्डली सोसायटी चाहिए तो पोयट्री ज़रूरी हैः शह्रयार

क़ुर्रतुलऐन हैदर | अपने लेखन-सी शख़्सियत की मालिक

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं