विजयदान देथा | राजस्थानी में लिखने की प्रेरणा रूसी साहित्य से मिली

एकदम अवसन्न-से… बेहद भावुक हो उठे हैं बिज्जी – मगर उस दिन तो आकाश ही उलट पड़ा था. सपना बिखरने में कुछ भी देर नहीं लगी. तब मेरी उम्र रही होगी पच्चीस या छब्बीस बरस… वहां से थोड़ी दूर सोजती गेट पड़ता है – अब वहां जयनारायण जी व्यास की मूर्ति प्रतिष्ठित है – बहुत उदास-उदास, घूम रहा था इधर-उधर. अचानक भाया ग्रुप का एक लड़का – खेमराज जोशी पैदल आता दिखा. वह कॉलेज में नहीं पढ़ता था. ज़बरदस्त दादा – पुलिस वालों को भी पीटने वाला. पुलिस कांपती थी उसके नाम से. हमारी और कोमल की संगत में कुछ सुधर गया था.

उम्र में छोटा था मुझसे…बिज्जी बा कहता था. उदास देखा तो बोला – ‘मूण्डौ उतर् यौड़ो कीकर?’ मैंने भाया साहब के साथ घटित और ‘प्रेरणा’ छूटने के बारे में सब बता दिया. सुनकर बोला – ‘कितना रुपया लगेगा प्रेस में? चाहे चोरी करके लाऊं, चाहे डकैती करके लाऊं…’ मुझे अंदाज़ था, बता दिया कि तीस हज़ार. रुपये लिए नहीं बाद में, पर तब सुनकर बहुत आश्वस्त महसूस किया. उन दिनों रूसी साहित्य के अनुवाद पढ़ने का बहुत उन्माद था. फ़्रेंच साहित्य भी पढ़ते थे. उससे जाना कि रूस में संभ्रांत व्यक्ति फ़्रेंच पढ़ते थे और गंवार लोग और रूसी पढ़ते-बोलते थे. सारे यूरोप में फ़्रेंच का दबदबा था.

तब शुरु में वहां के लोगों ने अनुवाद किए पहले. और फिर जब लोगों ने मातृभाषा रूसी में लिखना शुरू किया तो पचास-साठ साल में ऐसे लेखक पैदा हुए कि वे फ़्रेंच प्रतिभाओं से मुक़ाबला करने में समर्थ थे. तब पहली बार ऐसा लगा – रूसी लेखकों से प्रेरणा लेकर – कि मातृभाषा में लिखे बग़ैर मैं मीडियॉकर लेखक बन कर रह जाऊंगा. तब वहां एक उद्योगपति थे – शाह गोवर्धनलाल जी काबरा. संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने थे – और वह भी इस शर्त पर कि कोमल कोठारी को सचिव बनाया जाए. देखिए, कैसे लोग थे वे. तब लोग पॉलिटिकली नहीं आते थे इन पदों पर. सबसे ज्यादा संगीत के शो तब जोधपुर शहर में होते थे.

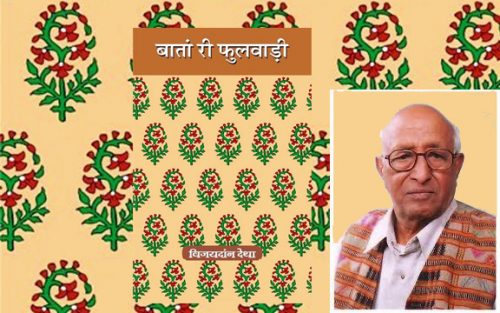

बोरुंदा में छापाख़ाना और बातां री फुलवाड़ी

बड़े कैंड़े के व्यक्ति थे. सिगरेट ख़ूब पीते थे. मम्मट का ‘काव्य प्रकाश’ – सारा मुख-ज़बानी मुझे और कोमल को सुनाया – अपने लॉन में फव्वारे के पास – समाधिस्थ अवस्था में. साहित्य का वैसा आस्वाद – वैसा क्षण कभी नहीं आया फिर ज़िंदगी में. तब लगा कि कितने बड़े विद्वान हैं. कोमल के कारण वहां आना-जाना, ज्ञान लेना – सब चलता रहा. तो एक दिन शुभ घड़ी में मैंने उनसे अपनी इच्छा प्रकट की. हम उन्हें बाबा सा कहते थे – ‘बाबा सा मेहैं तौ अबै राजस्थानी मैं लिखण रौ मतौ कर् यो.’ बोले – ‘बेटा, किन्हैं पढ़ण रौ सौक? कुण पढ़ैला? बिरथा वाद मत कर.’ मेरा हठ किसी तरह दूर नहीं हुआ तो उन्होंने राय दी – ‘जोधपुर छोड़कर तू अपने गांव जा और बरसों से चली आ रही लोक-कथाओं को सुनकर उन्हें अपनी कहानी-कला का बाना पहना.’ वह राय थी कि सब कुछ खरीदा और गांव में प्रेस लगा लिया. बाबा सा ने भी आर्थिक सहयोग दिया.

कृतघ्नता से बड़ा कोई अपराध मेरी दृष्टि में नहीं है. चोरी, बलात्कार, घृणा – सब आवेश में करते हैं, पर ये… उस समय सबसे बड़ी सहायता दी – त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी ने – वह तब जयपुर में उद्योग विभाग के निदेशक थे और बाद में कर्नाटक के राज्यपाल हुए. बहुत पढ़ते थे, लेखकों का बड़ा सम्मान था उनकी नज़र में. ‘प्रेरणा’ पढ़ते थे इसलिए हमसे परिचित थे. उन्होंने आठ हज़ार का ऋण मंजूर करवाया. उसी से लगा प्रेस, वरना आगे की सारी प्रगति अवरुद्ध हो जाती. गांव में तब बिजली नहीं थी. एक बड़ा-सा व्हील कबाड़ा – पट्टा लगाकर प्रेस चलाया. सन् 1962 की दीपावली पर ‘बातां री फुलवाड़ी’ का पहला भाग निकला. उस वक्त की मेरी लिखने की रफ़्तार – सत्रह कम्पोज़िटर, मैं अकेला लेखक… प्रेस पर दूसरा कोई काम नहीं लेता था.

सवेरे तीन बजे उठता, कम्पोज़िटरों के नौ बजे आने तक बीस-पच्चीस पेज तक लिख लेता. होड़ लगी रहती कि उनकी कंपोज़िंग पहले ख़त्म होती है या मेरा लिखना. पूरे दिन लगा रहता – दो गेली प्रूफ़, फिर पेज प्रूफ़, मशीन प्रूफ़… इस तरह करते-करते सन् 1981 तक ‘फुलवाड़ी’ के चौदह भाग संपूर्ण हो गए – पांच-पांच, छह-छह सौ पृष्ठों के. आर्थिक कठिनाइयों की वजह से प्रेस न बेचना पड़ता तो अब तक तीस-बत्तीस भाग निकल जाते. जी हां, ‘राजस्थानी-हिन्दी कहावत-कोश’ के आठ भाग सत्रह-सत्रह घंटे काम करके नौ साल में निकाले थे. ये देखिए – आठ खंड हैं इसके. हाँ, बेटी की शादी के कारण बेचना पड़ा प्रेस, प्रेस के कारण ही मेरी शक्तियां एक जगह केंद्रीभूत होती थीं – अवकाश में – लेज़र टाइम में वो नहीं होतीं.

मासिक पत्रिका ‘लोक संस्कृति’ हमने ‘प्रेरणा’ के बाद गांव आकर शुरू की. न सोचकर लिखना, न पढ़ना, न काटना – फ़ुर्सत ही नहीं थी. प्रेस बिकने के बाद फिर हिन्दी में लेखन – तीन सौ कथाओं का रियाज़ था – राजस्थानी में कहानी-कला को धार लगती रही. शुरूआत में भी दिक़्क़त महसूस नहीं हुई. …तो फिर हिन्दी में वापस लिखना एक तरह से मेरा समझौता था. वैसी भाषा – सौन्दर्य, प्रांजलता, ज़मीन की ख़सभू – जो राजस्थानी में है, वह हिन्दी में आ ही नहीं सकती. उसक स्वाद, उसका ज़ाइक़ा ही दूसरा है – जो अमूमन मातृभाषाओं का होता है – ज़मीन की ख़ुशबू से सराबोर.

सांस लेने की तरह ही लिखना भी

नहीं, लिखने का आनन्द मुझे कभी नहीं मिला – सांस लेने की तरह चलता रहा लिखना. हां, अमर कृतियों के पारायण का अनहद आनन्द मिला है मुझे. किसी श्रेष्ठ पुस्तक को पढ़कर कई बार लगा कि अगर इस किताब को बिना पढ़े मर जाता तो मेरी गति नहीं होती. हां, कई लेखकों को पढ़कर लगा ऐसा…क्लासिक विश्व के…और ऐसा अब भी होता है. जैसे मोर का नाच, कोयल की कूक, सांस-पांव की गति सहज है – उसी तरह मेरे लिए लिखना सहज है. लिखते-लिखते धीरे-धीरे मैं ‘ग्रो’ करता गया. कहानियां मैं पहले लिख चुका था…अब मैं वह लेखक नहीं रहा, दूसरा हो गया हूं.

राजस्थानी हिन्दी के माध्यम से मैंने ‘फुलवाड़ी’ की कहानियों का पुनर्सृजन किया. लेकिन लोक-कथा का जो ‘मोटिफ़’ होता है- न्यूनतम अभिप्राय – उससे न राजस्थान में, न हिन्दी में ही कोई छेड़छाड़ की. उसके अतिरिक्त अन्य ख़ूब उड़ानें भरीं, सृजन किया – आधुनिकतम विचारों की सीमा तक. मेरे लड़के कैलाश कबीर ने किए हैं हिन्दी में अनुवाद. हां, ‘दुविधा’ और ‘उलझन’ पूर्णतः अनुवाद हैं – राजस्थानी की ख़शबू क़ायम रखते हुए. और हिन्दी के पाठकों ने मुझे अपनी भाषा के पाठकों से भी ज़्यादा अच्छी तरह गले लगाया. सबसे ज़्यादा मैं बिहार में पॉपुलर हूं – फिर मध्यप्रदेश में. ये तो राजस्थानी कहानियों के अनुवाद की पहचान हुई. यदि कैलाश ये अनुवाद न करता तो मैं कभी हिन्दी पाठकों के सामने न आता. उसने ज़िद करके अनुवाद किए और ‘बातों की फुलवाड़ी’ के दसवें भाग पर मुझे साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार मिला.

भोजन के उपरांत बिज्जी से मैंने राजस्थानी और हिन्दी को लेकर कुछ प्रश्न किए थे और उनकी भावी योजनाओं के बारे में जानना चाहा था. उनका कहना था – सबसे बड़ा लक्ष्य है राजस्थानी भाषा की मान्यता का. शुरू में स्पष्ट कर दूं कि हिन्दी हिन्दुस्तान के किसी भूखंड की भाषा नहीं है. जो भी भूखंड हैं, उनकी अपनी मातृभाषा हैं – अवधी, मैथिली, भोजपुरी, मालवी इत्यादि. ऐसी ही स्थिति उर्दू की भी है. हिन्दी किसी परिवार की भाषा हो सकती है, पर वृहत् समुदाय की नहीं है. यह जन्म के साथ नहीं सीखी जाती, इसकी शिक्षा दी जाती है. इसलिए किसी भी मातृभाषा और हिन्दी का कोई विरोध नहीं है. निहित स्वार्थ वाले – वह चाहे प्रकाशक हों या लेखक हों – ये लोग ही विरोध दिखाते हैं.

हिन्दी को मान्यता न होती तो कहां होते ये लेखक

पहली बात यह कि यदि कोई कहे कि मेरी मातृभाषा अमुक है, तो आप कहने वाले कौन हैं कि आपकी मातृभाषा हिन्दी है. हिन्दी राजभाषा है – सब भारतीय भाषाओं का सम्पर्क-सूत्र है. मातृभाषओं के आधार पर ही – हिन्दी का शब्द-भंडार बढ़ सकता है. धरती के पर्याय, वनस्पतियों के प्रकार आदि से सम्बंधित अनेक शब्द मातृभाषाओं से ही आएंगे. हस्तशिल्प के, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि के औज़ारों के – ऐसे हज़ारों शब्द हैं. उनका प्रचलन किसमें होगा – जिसमें वे सांस लेते हैं. अख़बारों या छापेख़ानों से हिन्दी का शब्द-भंडार नहीं बढ़ेगा. और हां, जो ये कहते हैं कि लिखते जाओं, मान्यता की कोशिश क्यों करते हो…राजस्थान की भाषा अलग नहीं, हिन्दी है…तो हमारी राजस्थानी की पुस्तकों को हिन्दी में शुमार कर लीजिए. तब आप कहते हैं कि समझ में नहीं आती. इसलिए समझ में नहीं आती कि उसका शब्द-भंडार, क्रिया-पद आदि अलग हैं हिन्दी से. यदि हिन्दी शिक्षा की भाषा न होती या उसे मान्यता न मिलती तो आज जो हिन्दी के बहुत बड़े-बड़े आलोचक और लेखक हैं, दुकान पर आलू, लहसुन, प्याज़, और गुड़-खांड तोल रहे होते – वे लेखक या शिक्षा-संस्थानों में प्राध्यापक न बनते.

यह हिन्दी की मान्यता का ही प्रताप है. जिस तरह हिन्दी की मान्यता से लाखों लोगों को रोजगार मिला है, हम भी चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा-भाषियों को रोजगार मिले. मेरी दूसरी मान्यता यह है कि हिन्दी भाषा के बहाने सारे हिन्दी साहित्य को भी आप थोपना चाहते हैं. मान्यता बाईस भाषाओं को है और हिन्दी उनमें से एक है. आपस में सौहार्द तभी बढ़ेगा जब हिन्दी साहित्य के पाठ्यक्रम में माध्यम हिन्दी का हो और कविता, कहानी, आलोचना आदि समस्त विधाएं भारतीय भाषाओं से हों – उनके हिन्दी में अनुवाद हों. बाइसवें हिस्से की हक़दार है वह. तब देखिए कैसे सौहार्द बढ़ता है. ये जो प्रान्तीय और भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, वे अंग्रेज़ी-हिन्दी से हटकर मातृभाषाओं में होनी चाहिए. दक्षिण में इसीलिए तो विरोध है. यह वृहत्तर जनसम्पर्क की भाषा है. निरपेक्ष लेखकों-प्रकाशकों को चाहिए कि जो आंचलिक भाषआएं हैं, उन्हें पनपाएं, समझें, विस्तार दें.

इसमें भला क्यों संकट होगा? माध्यम से कौन मना करता है? माध्यम हिन्दी होनी चाहिए. अनुवाद हिन्दी में दीजिए. इस तरह वृहत्तर हिन्दुस्तान से परिचय होगा, वृहत्तर हिन्दुस्तान की खोज होगी. आप राजस्थानी की ही क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो भाषा मानक बन जाती है – इंग्लैंड के साथ आयरिश की क्या लड़ाई है, स्कॉटलैंड की क्या शिकायत है – भाषा का मुद्दा है. मैकाले तो एक आया था, वह अंग्रेज़ी थोप गया – अब हज़ारों मैकाले हैं, जो अंग्रेज़ी को पनपाना चाहते हैं. मातृभाषाओं के माध्यम से जब चयन होगा तो चयनित प्रतिभाओं का अलग ही स्वरूप होगा. वे ज़मीन से जुड़े, भाषाओं से जुड़े लोग होंगे.

राजस्थानी किसे मानें हम – कई रूप, कई नाम – आप पूछ रहे हैं – हाँ, तो आप सुनिए मुख्य-मुख्य बोलियां –हाड़ौती, मेवाती, बागड़ी, डूंढ़ाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी और ब्रज. जिस प्रकार गुजरात की मान्य भाषा एक हैं पर बोलियां सत्ताईस प्रचलित हैं, उसी प्रकार राजस्थान में बोलियों के उपरोक्त स्वरूप हैं. प्रसाद और रेणु की हिन्दी को क्या आप एक मानेंगे? धीरे-धीरे एक मानक रूप निखरेगा और वह स्वीकार होगा. जो विशुद्धतावादी हैं, वे ही भाषा के सबसे बड़े दुश्मन हैं. ऐसे लोग तो रेणु के जन्म पर ही प्रतिबंध लगा देंगे. सन्थाली, बोडो या मैथिली को मान्यता मिल गई तो क्या उसे कोई समस्या बढ़ी? समस्या तो नई सड़क भी बनवाएंगे तो आएगी.

आठ करोड़ की भाषा है, दो सौ साल से लोग बाहर-अलग बसे हैं, उनकी भी ज़बान पर मातृभाषा चढ़ी है. जब हिन्दी का नाम भी नहीं सुना जाता था, उससे तेरह-चौदह सौ पहले राजस्थानी साहित्य मिलता है. जी नहीं, भाषाएं नहीं मिटतीं, समूची संस्कृति मिटती है उनके साथ. आख़िर राजस्थानी को यदि मान्यता नहीं मिलती है तो ये जो हज़ारों लोकगीत, कथा, कहावतें लोगों की ज़बान पर हैं – इस सबका क्या होगा? ज़िन्दा रहने को थोड़े ही चाहिए – शिक्षा-रोज़गार के लिए चाहिए मान्यता. भाषा का निर्माण प्रोफ़ेसर, आचार्य, भाषा शास्त्री नहीं करते, अनपढ़ ग्रामीणजन करते हैं. बंटवारे के पहले सिंधियों का एक भूखंड था – बड़ा भूखंड था –अब अलग-अलग क्षेत्रों में हैं वे. कोई सिन्धी सौराष्ट्र में बैठा है, कोई बंगाल या महाराष्ट्र में या और कहीं – फिर भी मान्यता मिली है.

जो प्रतिभाएं भारतीय भाषाओं के माध्यम से पनपी हैं, क्या वे भारतीय नहीं हैं? सारे भारत का गौरव बढ़ता है उनसे. रूसी भाषा से उदाहरण लें – यह अलग समस्या है कि चाहे अन्तर्विरोधों से या साज़िश से अथवा अमेरिका के कारण हुआ हो – क्रांन्ति से पहले जिस भाषा का नाम नहीं था, जिसकी लिपि नहीं थी, गद्य में कोई लिखित साहित्य नहीं था – क्रांति के बाद राज्य के सहयोग से इन भाषाओं को मान्यता मिलने से वे रचनाएं पैदा हुईं जो क्लासिक्स में आती हैं और रूसी भाषा की भी कोई क्षति नहीं हुई. पचास-साठ साल में यह सब हुआ. हां, बीसियों भाषाएं हैं वहां. ये साम्राज्यवादी मनोवृति के महानुभाव बाहर से नहीं आते, देश के मूल निवासियों में ही वे तत्व छुपे होते हैं और भी साम्राज्यवादियों की तरह ही एक्ट करते हैं. (…जारी)

सम्बंधित

विजयदान देथा | लेखक न होता तो रंगा-बिल्ला होता

विजयदान देथा | हां, फ़िक्शन जितनी ही सच-झूठ है आत्मकथा

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं