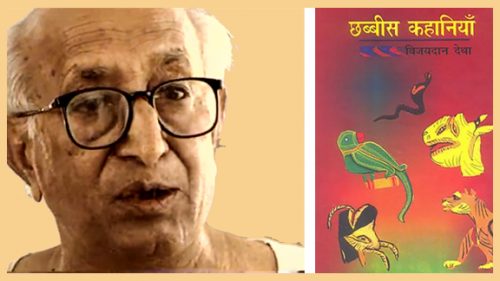

विजयदान देथा | हां, फ़िक्शन जितनी ही सच-झूठ है आत्मकथा

यूं ऐसा कोई लक्षण नहीं था. इतनी देर से इतने विषयों पर इतनी ऊर्जा और उत्साह के साथ बिज्जी को बोलते देख मैंने पूछ लिया था, ‘आप थक तो नहीं रहे हैं?’ तपाक से कहा गया – ‘नहीं, थकान बिल्कुल नहीं. सत्रह-अट्ठारह घंटे काम के बाद बढ़िया नींद आती है मुझे… और फिर एकदम फ्रेश.’और अगले ही क्षण बातचीत कहानी से जुड़े कुछ पक्षों की ओर मुड़ गई थी –

लेखक – पाठक – दोनों रूप एक-दूसरे से संबंधित है. लेखक ही अपनी रचना का पहला पाठक होता है. आप देखिए, एक शताब्दी पहले जब सामंतों का दबदबा था- वर्चस्व था, तब ये ही लोग कहानियों के पात्र होते थे. और उसके बाद यह ठीक है कि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, दुर्गादास आदि आ जाएंगे, पर होरी-धनिया प्रमुख. जब कहानी के अंदर पात्रों की दुनिया बदलती है, वही कहानी का नयापन है. पहले उच्च-मध्य वर्ग तक कहानी सीमित रही, पर बाद में आदिवासियों तक के संघर्षों- यातनाओं तक वह पहुंची. महाश्वेता जैसी अनन्य रचनाकार ही वहां पहुंचती है. ऐसे रचनाकार उसी ज़मीन पर जुताई नहीं करते, नई ज़मीन को तोड़ते हैं, तब नयापन पैदा होता है. मेरी दृष्टि में – जिस प्रकार मांसल शरीर को खड़ा करने के लिए, उसे मेहनत से जुटाने के लिए हड्डियां ज़रूरी हैं – हड्डियों के बिना वह न दौड़ सकता था, न क़लम-कुदाली चला सकता था – उसी प्रकार कहानी के लिए घटनाएं ज़रूरी है.

चेख़व की एक कहानी याद आ रही है – डेथ ऑफ अ क्लर्क. वह मनुष्य की एक सहज क्रिया छींक पर खड़ी है. मात्र एक छींक के माध्यम से विश्व भर के सबॉर्डिनेट्स का चित्रण हो गया है, सबॉर्डिनेट के भीतर का व्यक्तित्व आ गया है. तो मेरी दृष्टि में जो घटनाएं अभी तक नहीं आई हों, उनकी खोज ही नई कहानी की ज़रूरत है. नारावाद या पश्चिम से आयातित दर्शन से काम नहीं चलता. विश्व भर के अंदर अब तक कहानियों के माध्यम से दस्तावेज़ के रूप में घटनाओं के जितने रूप मौजूद हैं, उनके बावजूद, उनसे भिन्न, उनसे पृथक घटना की खोज – उनका सृजन ही तो नयापन होगा कहानी का. चाहे वह वृद्ध, स्त्री या चार साल के शिशु – किसी के माध्यम से हो – किसी वय, वर्ग, वर्ण के माध्यम से हो… भाषा-शैली आदि तो एक प्रतिशत में है – बाकी निन्यानबे प्रतिशत में है उसका स्रष्टा – उसका लेखक. उसका क़द क्या है, वज़न क्या है, अनुभव चिंतन, अध्ययन ज्ञान क्या है, कौशल क्या है – इन सब पर निर्भर करता है. अपने सामने उदाहरण है कि बांग्ला भाषा में लिखने से ही कोई रवींद्रनाथ ठाकुर नहीं हो सकता और ये भी कि बांग्ला के बिना कोई गुरुदेव नहीं हो सकता. उसके लिए उतनी ही मशक्कत भी ज़रूरी है. रसूल हमजातोव का एक उद्धरण है – ‘तॉल्स्तोय की टोपी तो मिल गई, उसका सिर कहां से लाओगे?’

मैंने सर्वाधिक ख़ुशी से जुड़ा कोई क्षण याद करने को कहा है. थोड़ी देर चुप रहे आंखें बंद कर जैसे कुछ याद किया, धीमे-धीमे बोलना शुरू किया – क्षण की स्वयं महत्ता होती तो तुरंत मुंह से निकल पड़ता. अब खोज और मेहनत करनी होगी… तो वह उसका नहीं, खोज-मेहनत का महत्व होगा. ऐसे क्षण तो आते नहीं है विस्मृति में, कुछ दिन गुज़रने के बाद सब छोटे-बड़े एक हो जाते हैं. ये खोज करना कि परसों जो खाना खाया था, उससे बने ख़ून और चालीस साल पहले के खाने से बने ख़ून में कौन अच्छा है, इनमें कैसा अंतर है – क्या यह संभव है? ऐसा नहीं होता है.

विशेष क्षणों में जो सुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगते हैं, गुज़रने के बाद उनकी महत्ता स्वंय क्षीण हो जाती है. वास्तविक ज़िंदगी से उनका कोई मेल नहीं होता – वे बुदबुदों की तरह आते हैं. यूं पूछा जाए तो आप विवाह के क्षणों को देखिए – शादी के दिन तक दोनों अपरिचित… सुहागरात के दिन एक हुए हैं… वह क्षण निश्चित रूप से रहस्यमय-आह्लादकारी है. विवाह की तारीख़ ज्ञात थी – पर हम दोनों तो अपरिचित थे. जो एकदम दूर रहे – निपट अजाने – उन्हें एक बिस्तर पर होना था… नहीं, शादी के पूर्व वाले मेरे संबंधों ने दाम्पत्य पर वैसा कुछ भी असर नहीं डाला. एक बात ज़रूर है कि अगर मेरी पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी होती या बराबर की वैचारिक स्तर की होती तो यह दाम्पत्य संबंध स्थायी न रहता… हां, ऐसा होता है, लेकिन… जिस तरह तिनके की ओट में विशाल पर्वत ओझल हो जाता है – उसी प्रकार आसन्न क्षण के अंदर पिछली स्मृति के सारे क्षण, पुरानी घटनाएं, ओझल हो जाती हैं.

पुरानी घटनाएं कहानियों – लिखित कहानियों में हाँट करती हैं – वैसे जीवन में नहीं होता. उन्हें कहानियों में ख़ूब घसीटा जाता है. इसके लिए मैं चेख़व की ‘डार्लिंग’ कहानी का उदाहरण देना चाहूंगा. उसमें नायिका ने अपने पहले प्रेम को संपूर्ण निष्ठा और प्राप्ति से स्वीकार किया. और उसके मरने पर दूसरे को भी पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार किया. पहले की मृत्यु के बाद उसकी कोई स्मृति बाधक बन कर नहीं आई. उस नायिका के जीवन में इस तरह पांच व्यक्ति आए और उसने उन पांचों को उसी ईमानदारी और निष्ठा से स्वीकार किया. समाज भी उसी निष्ठा से सब स्वीकार करता है – पिछले को विस्मृत कर देता है. वह नायिका समूची मानवता का प्रतीक है.

ऐसा कोई दर्द?

नही, दर्द… क्या है कि… उम्र के हिसाब से पोते की मृत्यु का घनघोर सदमा, जिस क्षण भी याद आता है, झकझोर देता है. लेकिन पत्नी के साहचर्य का – उस जीवंत उपस्थिति के महत्व का – तभी पता लगा, जब वह अनुपस्थित हो गईं – उसके अभाव की कोई पूर्ति नहीं कर सकता… नहीं, कोई और विकल्प नहीं है. … जैसे आधे शरीर को लकवा मार गया हो. पत्नी जिन क्षणों की साक्षी होती है, उन क्षणों में तो कोई साक्षी रह ही नहीं सकता…

जमी ख़ामोशी को तोड़ना चाहा है मैंने, ‘ऐसी कोई आकांक्षा?’ वाक्य पूरा हो पाने से पहले ही इतना सुनकर ज़ोर से हंसे हैं. कहना शुरू कर दिया है – अभी, बिलकुल आसन्न लालसा तो यही है कि संजीव के ‘सूत्रधार’ को पूरा पढ़ लूं… और एक बात – मेरे सृजन के आकाश में जो घटाएं हैं, वे रीति हो जाएं – सारा पानी बरसा कर रीत जाएं. चार-पांचेक चीज़ें हैं… यह निश्चित है कि मेरे अस्तित्व का अर्थ है – लिखना-पढ़ना. यही मेरा धर्म है, ईश्वर है – यही जीवन है. जिस क्षण पूरी तरह से यह तय हो जाएगा कि मुझसे अब पढ़ा-लिखा नहीं जाएगा – तब मेरे जीने की सार्थकता नहीं रहेगी…दस-बारह डायबिटीज़ की एक साथ लेकर सो जाऊंगा…

कभी का, अपना बहुत – बहुत रोना याद आता है, कोई ऐसा क्षण?

इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता मुझसे. घृणास्पद, अश्लील, घिनौना लगता है. हां, कोई भी साक्षी हो – तब भी. मेरी मां गुज़री तब… हां, बताता हूं – राजस्थान की रीत सुन लीजिए – चिता सजी थी…मौजूद पुत्र लाँपा देता है – तब ज़ोर से बांग देनी पड़ती है – ओ मां ऐ… ओ मावड़ी ऐ… यह मुझसे नहीं दिया गया… क्योंकि लोग मौजूद थे. बड़ी बदनामी हुई कि पढ़-लिख गए हैं तो मां की बांग देने में इन्हें शर्म आती है. पर बाद में अकेले में बरसों रोया मैं…

खूबसूरत-सा कोई रिश्ता?

सोचने पर वह होता नहीं. उसे बनाना पड़ता है (बैठे – बैठे ऐसे सिर हिलाया है जैसे खुद से ही तर्क – वितर्क कर रहे हों अंदर – अंदर) नहीं, परस्पर तुलना नहीं हो सकती…. लेकिन मेरी एक यह मान्यता ज़रूर है औरत की कोई मामूली मुस्कान हो या संपूर्ण इच्छा के साथ केवल चुम्बन भी लिया जाए – औपचारिक अधर नहीं – और वह ख़ुद महसूस करे कि यह उसके लिए भी उपलब्धि है या महत्वपूर्ण है – तो चक्रवर्ती साम्राज्य भी छोड़ना बहुत आसान है. उसकी तुलना में अन्य कुछ भी नहीं है. लेकिन वह शुद्ध मन की चीज़ हो, सौदा न हो या किसी से ज़रूरत पूरी करने के लिए न हो.

क्या देखकर आप किसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं?

मैं सिर्फ़ उसके बाहर की चीज़ें नहीं ढूंढता. वह भीतर से मनुष्य कितना और कैसा है? मनुष्य – संवेदनशील. राजस्थानी की कहावत है – आप जैड़ी पराय… दूसरे की अंगुली कटने का दर्द जो महसूस करें – वो आदमी. नहीं, नहीं होना चाहिए – छल, फ़रेब, झूठ, पाखंड आदि उसमें. नहीं… ये सब अपने-आप से तो नहीं छुपा सकेंगे न.

आपको लिखकर अधिक सुख मिलता है या पढ़कर..?

लिखने के बजाय पढ़ने से – दूसरों की रचनाएं पढ़ने से अधिक सुख मिलता है. लिखे बग़ैर मर जाता तो क्या होता – ऐसा नहीं सोचा. पर ऐसा कई बार लगा कि इस कृति को बिना पढ़े मर जाता तो सद्गति न होती. चेख़व, शरत, रवींद्र, उपनिषद आदि में कितनी पीढ़ियों का कैसा-कैसा अनुभव घुला है. लिखकर ऐसा महसूस नहीं होता. हां, पढ़ने के लिए एकांत चाहिए. अकेला एकदम. जिस प्रकार पत्नी के साहचर्य में अकेलापन चाहिए, उसी प्रकार पुस्तक के साहचर्य में भी… छोटे बच्चे की भी उपस्थिति आपत्तिजनक… बच्चे का जगना जैसे…

लोक का जिक्र आया तो बिज्जी अधिकार और स्पष्टता के साथ देर तक अपना मत, अपने अनुभव व्यक्त करते रहे. तब लोक के धनात्मक-ऋणात्मक बिंदुओं पर बात चल रही थी – बड़े शहरों में भी तो यह सब है. बड़ी प्रतिभाएं भी शहरों में पैदा हुई. मानव के अच्छे संस्कार तो पुस्तकों से, परिवेश और साहचर्य से मिलते हैं. गांव वालों के पास तो वह सब नहीं है. उन्हें तो ये शिक्षा है कि जितने भाई, उतरे दरवाज़े – बंटवारे. भगतसिंह बनने के लिए वृहत्तर आदर्श या प्रेरणा की जरूरत है. अगर उसे पकड़वाने के लिए मुख़बिर ही बनना है तो उसके लिए बड़े आदर्श या प्रेरणा की क्या ज़रूरत है? भगतसिंह बनने के लिए सारे भारत को महसूस करना ज़रूरी होगा.

मेरी यह धारणा है शहर का गुंडा और गांव का साधु या सज्जन बराबर है. दूर से ही सब सुहाना लगता है गांव का… लोक के साहित्य की यह ख़ूबी होती है – वर्तमान में उसकी मौजूदगी. सदियों से चला आ रहा है यह. बाज़ार तो किसी का भी बनाया जा सकता है – वह हर चीज़ को बिगाड़ता है, नष्ट करता है, ललचाता है. औरत के शरीर को भी बाज़ार बना दिया गया, तो फिर क्या बचा…

पांच से अधिक का समय हो चुका था. तभी उनके पुत्र और मालचंद तिवाड़ी – जो हमारे एकांत के चक्कर में सुबह से बाहर घूम-भटक रहे थे – कमरे में प्रविष्ट हुए. ‘कहावत कोश’ का पूरा सेट और कुछ अन्य पुस्तकें मुझे भेंट करने के लिए एक जगह बांधने का आदेश हुआ है. पुस्तकें छांटने-बांधने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं. इस बीच मैंने आत्मकथा लिखने के बारे में उनकी इच्छा, उनके इरादे को जानना चाहा तो बिज्जी ने बताया – आत्मकथा को मैं फ़िक्शन के अलावा कुछ नहीं मानता. फ़िक्शन जितना ही सच-झूठ. यह एक मुग़ालता है कि वह स्वयं के जीवन की कहानी है.

इसका कारण बताता हूं. हम अनाज लाते हैं – रोटी बनाने को… दानों के अलावा बाकी कंकड़, रेत, तिनका फेंक देते हैं. जीवन में तो यह नहीं है- उसमें सब कुछ शामिल है, उपस्थित है. ज़िंदगी एक प्रवाह के साथ गुज़रती है – हर क्षण महत्वपूर्ण है – उसमें से चुनाव करना ग़लत. वृक्ष – कोई एक पत्ता या एक डाली नहीं है – जड़ों से टहनी तक – शीर्ष तक वृक्ष है. तो कुछ अच्छी घटनाएं चुनकर बता देना कहां तक न्याय- संगत है? हां, फ़िक्शन जितनी ही सच-झूठ है आत्मकथा. आत्मकथा लिखने की यदि कला नहीं है, तो क्या लिखेंगे? अच्छा लेखक अच्छी आत्मकथा लिख देगा – पर ज़िंदगी तो जो जैसी है, वैसी ही रहेगी न…

किताबों का वह बड़ा पैकेट देख मैं चौका. किताबें देने के साथ प्रसन्नता, उत्साह और वह विशिष्ट स्नेह. विदाई के समय की वह सद्भावना, शुभेच्छा. किताबों को केवल लिफ्ट तक नहीं, राजस्थान हाउस के प्रवेश द्वार तक पहुंचवा देने की व्यवस्था. – सब कुछ को मैं शिद्दत के साथ महसूस कर रहा था. छोटी-छोटी बातों का इतना और ऐसा ख्याल? लगा कि ‘ख़्याल’ की वह कलात्मकता, वह ख़ूबसूरती भी शायद बिज्जी के लेखक का एक अंग है – उनकी संपत्ति है, उनका अपना अर्जन है. और वह यूं सबको सहज उपलब्ध भी तो नहीं…

सम्बंधित

विजयदान देथा | लेखक न होता तो रंगा-बिल्ला होता

विजयदान देथा | राजस्थानी में लिखने की प्रेरणा रूसी साहित्य से मिली

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं