विजयदान देथा | लेखक न होता तो रंगा-बिल्ला होता

(विजयदान देथा ने राजस्थानी में लिखा मगर हिन्दी में उनकी लोकप्रियता कम नहीं. वह इतने गजब के क़िस्सागो रहे कि उनकी कहानियां पढ़ना शुरू करने के बाद ख़त्म करना ज़रूरी हो जाता है. आत्मीय जनों के बीच बिज्जी के नाम से मशहूर देथा का यह लम्बा मगर दिलचस्प साक्षात्कार उनकी निजी और साहित्यिक ज़िंदगी के बारे में तमाम ऐसी बातों का खुलासा भी है, जो उन्होंने पहली बार साझा की थीं. साक्षात्कार का पहला हिस्सा. – सं)

कुछ दिन पहले मैंने फ़ोन पर उन्हें सुना था. फ़ोन करने की उनकी पहल, वह खुली वाचाल हंसी, शाबाशी का वह अंदाज़, आवाज़ में खनक-ठसक और साफ़गोई सब ने मुझे प्रभावित किया था. अक्टूबर के अंतिम दिन की उस सुबह उनसे मिलने जाते समय वह सब मेरे साथ था. राजस्थान हाउस दिल्ली के कक्ष संख्या 103 में जब मैं दाख़िल हुआ, वे अपने पुत्र महेंद्र और मालचंद तिवाड़ी के साथ नाश्ता करने ही वाले थे, ‘ हां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करके नाश्ता मंगा चुका… डायबिटिक हूं न..अच्छा – अच्छा मैंने दस की जगह नौ सुन लिया.’ प्रतीक्षा की बेचैनी के चिन्ह अभी मिटे नहीं थे.

मेरे कुछ कहने से पहले तिवाड़ी ने कहा था – ‘जल्दी बेचैन हो जाते हैं.’ ‘हां, यह इस पीढ़ी की ख़ासियत है,’ कहकर मैंने नाश्ता करके आने की बात बता दी थी. इस बीच मेरे पढ़ने के लिए दो-तीन पत्रिकाएं उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दी थीं. एक पत्रिका को मैं उलटने-पलटने लगा था. पृष्ठ खोला तो दिखा – पूरा का पूरा रंगा-चिथा. कहीं सही का निशान, कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन स्टार, कहीं क्रॉस, कोई टिप्पणी – संकेत – अर्थ देखना है, दोष नहीं, अशुद्ध, सुंदर, अद्भुत – हर शब्द, हर पंक्ति चिन्हांकित! और रचनाएं देखीं – कविता, लेख, कहानियां – सबकी यही स्थिति. क्या ऐसे भी कोई पढ़ता है, पढ़ सकता है? आश्चर्य व्यक्त किया तो विजयदान देथा और मालचंद जी एक साथ बताने लगे – ‘हां, मैं ऐसे ही पढ़ता हूं – कुछ भी पढूं! यह मेरी आदत है.. जी, सारी किताबें, सारी पत्रिकाएं ऐसी ही रंगी मिलेंगी आपको. … एक-एक शब्द पर अपनी प्रतिक्रिया देते जाते हैं ऐसे ही. हां, जितना पढ़ते हैं सब ऐसे ही. और क्या… ताज्जुब तो हमें भी होता है.’

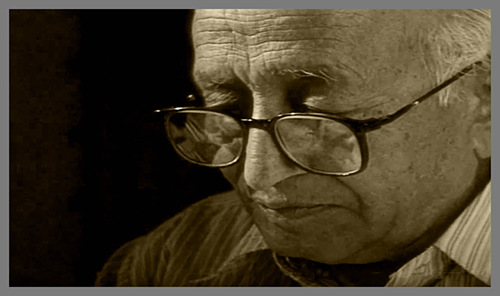

नाश्ते के बाद बिज्जी मेरे सामने के पलंग पर आ विराजे थे. धोती, कमीज, सदरी में – चश्मा लगाए, हथेली की दिशा में मुंह किए बाईं कलाई में घड़ी बांधे हुए! प्रफुल्लित, स्नेहमय, आत्मीयता से देखते हुए, बताने-कहने को एकदम प्रस्तुत, उत्सुक!

मैंने उनके लेखन के शुरुआती दौर को जानने-समझने के इरादे से साहित्य की दुनिया में उनके आन-बसने के कारणों-स्थितियों से संबंधित कुछ सवाल किए थे. लेकिन जब एक बार उनका बोलना शुरू हुआ तो वे कुछ देर तक इस तरह और इस क़दर बोलते रहे कि सवालों के बिना भी उनकी निजी और साहित्यिक ज़िंदगी के अनेक मोड़, दृश्य, तथ्य, सत्य, पक्ष ख़ुद-ब-ख़ुद सामने आने लगे. वे बोलते रहे, मैं सुनता रहा – बीच-बीच में बस कुछ पूछता रहा, कुछ रोकता भी रहा –

बिज्जी के बचपन की बदमाशियां

तब मैं बाड़मेर में छठी कक्षा में पढ़ रहा था. मेरे कज़िन कुबेरदानजी देथा को कविताओं का शौक था. वह हिन्दी में, ब्रज में कविताएं करते थे. उनकी कविताएं रट कर मैं स्कूल में सुनाया करता था. बहुत पसंद की जातीं. उनकी एक कविता थी – ‘ऐसी अंग्रेजी छोड़ धारौ अंग्रेजी को – उसे मैं अपनी कह कर सुनाता. ‘ वन्स मोर, वंस मोर’ का शोर होने लगता. जब बहुत जमने लगा तो ख़्याल आया कि भाई साहब की कविता के नाम पर तालियां बजवा रहा हूं. तब मैंने हिन्दी में, ब्रज में कविताएं लिखीं, तुकबंदी की. पहली कविता -‘बैरगिया नाला जुलम जोर, जहां रहते थे तीन चोर’ – नृसिंह राजपुरोहित के साथ बैठकर बनाई.

शाम तक स्कूल में हल्ला मच गया. खोखा और नृसिंह ने कविता बनाई – कविता. हां, दुबला होने के कारण बाड़मेर में सब मुझे खोखा कहते थे. खेजड़ी की लंबी सांगरियां सूखने पर खोखा कहलाती हैं. शायद इसी वजह से दिमाग़ में जाने क्या फ़ितूर छाया रहता कि तब बदमाशियां बहुत सूझती थीं मुझे. इस कारण भी बहुत मशहूर हुआ. हमारे बड़े प्रेरणादाई एक गुरुजी थे – हेडमास्टर प्रहलाद राय जी. प्रार्थना के बाद वे रोज़ लड़कों से एक सवाल पूछते – सबसे ज्यादा बदमाश कौन? मैं सहमा-सा गर्दन झुकाए चुपचाप अंगूठे से ज़मीन को खुरचने लगता. सभी छोटे-बड़े छात्र एक स्वर में उत्तर देते – ‘खोखा! खोखा!’

जरा पहले का उल्लास और जोश थोड़ा मंद-सा पड़ा है. आवाज़ भी अब संभली, धीमी हुई है – हेड मास्टर जी की एक लड़की थी – मृदुलता देवी! सब उसे देवी कहते. क्लास में कुल चार लड़कियां थीं तब. मेरी संस्कृत बहुत अच्छी थी. डिक्टेशन में सौ में से सौ नंबर आते. छोटा-सा एक गिरोह था हमारा. छेड़ना, पिटाई कर देना उसके काम थे. नेचर-स्टडी के टीचर मूलचन्द जी एक दिन देवी से कहा कि एक्स्ट्रा क्लास लेने तुम मेरे घर आओ. उसने मुझसे पूछा. यूं ही – शैशव का अबोध प्रेम था हमारा. मैंने मना किया तो बोली – ‘ तुम बेकार शक करते हो. वे गुरु हैं, पितृतुल्य हैं.’ नहीं मानी, चली गई.

मैंने अपने गिरोह वालों से कहा. छह-सात दोस्त और मैं, उन का सरगना. पहुंच गए मूलचंद जी के घर. सबके हाथ में अंग्रेज़ी बबूल की कांटेदार टहनियां. घर के बाहर छिपकर खड़े हो गए. थोड़ी देर बाद आवाज़ सुनाई दी, ‘मैं.. मैं तो आपकी बच्ची के समान हूं, मा’ट साब..!’ सुनना हुआ कि हम सब भीत फलांग कर कूद गए भीतर. कांटों भरी टहनियों से ख़ूब धुनाई की मूलचंद जी की. दरवाज़ा खोलकर देवी को बाहर लाए. बेहद डरी हुई थी वह. घर कुछ भी नहीं बताना चाहती थी. मेरी राय थी कि पिताजी से कुछ भी नहीं छिपाया जाए. देवी के साथ हम गए. कंटीली झाड़ियां मास्साब के सामने रख दीं. सारा क़िस्सा बयान कर दिया और हम चले आए.

अगले दिन सुबह चारों लड़कियां प्रार्थना में आईं – प्रार्थना के समय हेड मास्टर जी हारमोनियम बजाया करते. उस दिन भी बजा रहे थे – पर जैसे पूरे समय भैरव नाचता रहा था उनकी आंखों में. प्रार्थना समाप्त होने तक कुछ नहीं बोले. प्रार्थना ख़त्म होते ही उनकी कड़क आवाज सुनाई दी – ‘मूलचंद!’ उन्हें सामने खड़ा किया. फिर आवाज़ लगाई – ‘खोखा इधर आओ!’ और हमारा सुनाया सारा क़िस्सा बयान कर दिया. वहां सबके सामने कहा था उन्होंने – ‘इस खोखे ने मेरी बच्ची को बचाया है.’ इसके बाद मूलचंद को – ‘मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता’, कहकर – वहां से निकाल दिया.. उनकी शिकायत पर बाद में वह बर्खास्त भी हुए.

क़लम और किताबें ख़रीदने का शौक

चाय केवल मेरे लिए आई है. फोन बजा है. उन्हें बातें करते सुन रहा हूं – “हां, मेरा बेटा भी आया है, महेंद्र. कल साहित्य अकादमी वालों को कार्यक्रम है ना! हां, प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे. ठीक है मन चाहे और क़रीब हो तो दस मिनट के लिए आ सकती हो. इस समय इन्हें ऐसी गोपनीय बातें भी – जो पहले कहीं नहीं लिखीं- बता रहा हूं अपने मन से – अस्सी साल का हो गया, कभी भी ‘ख़बर’ आ सकती है. तुम्हारी शक्ल तो देख लूं… अपने पति के साथ आना- हां, बच्चों को भी लाना.”

एक चाय आने के बारे में पूछा तो बोले – हां चाय पीते नहीं है हम. कॉलेज में पीते थे. जबसे सीरियसली लिखने लगा तो सोचा – केवल किताबों पर ख़र्च करना है. पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब – कुछ नहीं. पेन और किताबें ख़रीदना सिर्फ़ दो ही शौक हैं. कल भी तीन पेन खरीद कर लाया हूं. विदेश जाता हूं तब भी. चीन से साठ पेन लाया. तरह-तरह की वैरायटी के पेन ख़रीदे. दोस्तों को खूब भेंट किए. घर के और लोगों की ख़ातिर या बच्चों के लिए कुछ नहीं लाता. जिस पुस्तक को पढ़कर मुझे आनंद मिलता है, उसकी बीस-तीस प्रतियां खरीद कर बांटता हूं ताकि उसी पुस्तक से वे लोग भी आनंद उठाएं – दोस्ती में, आनंद में साझा करें.

मैंने पहले भी कहीं लिखा है पर इतने विस्तार से नहीं. इंटर में फेल हुआ तो छात्रवृत्ति बंद हो गई. शरत का यह असर कि सुबह, दोपहर, शाम, वही – टेक्स्ट बुक बिल्कुल नहीं. मैं स्वभाव से सात्विक पुरुष नहीं हूं. आनुवंशिकता से कुछ लोग होते हैं – पर मैं ठीक वह नहीं. मैं अगर लेखक न होता तो रंगा-बिल्ला होता. किसी न किसी रूप में नाम तो करना ही था. यह भूख पेट से बड़ी होती है. शरत के साहित्य की वजह से मैंने पाशविक, अमानुषिक वृत्तियों को बांध कर रख दिया. अगर शरत ज़िन्दा होते तो मैं पैदल यात्रा करके उनसे मिलने जाता. मेरे पहले गुरु वही हैं. उनकी एक-एक पुस्तक को मैंने कम से कम साठ-साठ, सत्तर-सत्तर बार पढ़ा है. हर बार लगता है कि नई पुस्तक पढ़ रहा हूं. और ये बात अब समझ में आई है. और यह एक क्लासिक का गुण है.

चेतन मस्तिष्क से तो सिर्फ़ कुंजी संभव

प्रेरणा, प्रक्रिया, लेखन…मेरी धारणा यह है कि चेतन मस्तिष्क से तो पाठ्य पुस्तकें, कुंजियां, संकलित-संपादित पुस्तकें लिखी जा सकती हैं – पर कलात्मक रचना अवचेतन से ही नि:सृत होती है. स्वयं को पता न लगे – और वह चकित हो कि अरे ये सब मेरे ही अंदर था क्या? हां-हां, शुरू में क्या, अब तक भी ऐसा लगता रहा है मुझे – जैसे मीरा दासगुप्ता मेरे पीछे खड़ी रहकर डिक्टेशन दे रही हो. इसलिए न मैं कथा लिखने से पहले सोचता हूं, न लिखे हुए की काट-छांट करता हूं और न लिखे को वापस पढ़ता हूं. जब मेरा प्रेस था – आधा वाक्य लिखा छोड़कर प्रूफ़ देखने लग जाता था. और फिर छूटे हुए से आगे शुरू कर देता था. इसके लिए कोई मूड नहीं – प्रेस के शोर-शराबे के बीच लिखता रहता था. नहीं, अपनी प्रेस से अर्जन के बारे में कभी सोचा तक नहीं – जिन लेखकों को भी छापा – मुफ़्त. अकेले फ़ीड करता था – केवल अपनी रचनाएं. बाज़ार से काम नहीं लेता था.

तेरहवीं कक्षा में जब आया तो ‘ज्वाला’ – जिसके संपादक वंशीधर जी पुरोहित थे – मैं काम किया. कॉलेज से ऑफ करके आता – ब्लिट्ज़ साइज़ के सोलह पन्ने होते थे – उसमें नई ख़बरें देनी होती. तीन बड़े चर्चित स्तंभ लिखे उसमें. तीन साल तक लगातार – प्रेस का ‘कंडीशंड’ हो गया था. तब हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे. ‘ज्वाला’ प्रतिबंधित हुआ तो ‘अंगारे’ नाम से निकाला. वह प्रतिबंधित हुआ तो ‘आग’ नाम से और जब उस पर भी प्रतिबंध लगा तो ‘राख’ नाम से. ये सब मेरे ही सुझाव थे. फिर ‘रियासती साप्ताहिक’ से जुड़ा, उसमें भी अबाध लेखन करता रहा. इन प्रेसों में लगातार काम करने से – तेरह सौ कविताएं और तीन सौ कहानियां हिन्दी में लिखकर तब राजस्थानी में आया. उसमें भी काट-छांट कभी नहीं करता था.

ये सब छूटा तो ‘प्रेरणा’ नाम से मासिक पत्रिका निकाली. हम दो संपादक थे पर नाम केवल कोमल कोठारी का ही जाता था. किसी मित्र के निमित्त जितना मैं एकाग्रचित्त हो पाता हूं, अपने लिए नहीं. बड़ी गंभीर ज़बरदस्त पत्रिका थी. तब तक जर्मन, रूसी, अंग्रेज़ी का बहुत सारा साहित्य हम पढ़ चुके थे. यह शौक कोमल ने लगाया. एमए प्रीवियस करने से पहले इतना सब पढ़ लिया था. तब लगा कि एमए की पुरानी पढ़ाई पर पोंछा लगाए बिना, भूले बग़ैर आगे के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती. तभी यह सोच लिया कि नौकरी करके आजीविका – जीवन चलाना पड़ा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा.

तीन गुरुः शरत, चेख़व और टैगोर

तब तक चेख़व, टॉलस्टॉय, दोस्तोयवस्की आदि पढ़ चुके थे. बावन-तिरेपन में – ‘प्रेरणा’ के समय पूरा पक्का इरादा बन गया था कि लेखक बनकर ही रहना है. बीज पहले से थे ही. जी, दूसरे गुरु चेख़व. रवींद्रनाथ सबसे बाद में…तीसरे गुरु. इन्हें 1984 में समझ पाया. एक ऊंचे लेखक को समझने के लिए ऊंचे स्तर की समझ चाहिए. 84 से पहले मैं शरत को रविंद्र बाबू से बड़ा लेखक मानता था. एक बार शरत के पाठकों ने उनसे कहा कि रविंद्र से अधिक आप हमें पसंद आते हैं – तो उन्होंने जवाब दिया – ‘ रवि बाबू मेरे लिए (हमारे लिए) लिखते हैं, मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूं.’ मुझे शरत के इस सौजन्य-शिष्टाचार पर खुंदक चढ़ी. मैं शरत को बड़ा मानता था, इसलिए.

’84 के बाद शरीर में मांस-मज्जा के घुले रहने की तरह मुझ में यह बात रम गई कि विश्व में युगों बाद रविंद्र जैसी प्रतिभा पैदा होती है. आज भी मुझे लगता है कि मैं इस उम्र में आकर भी लिखना सीख रहा हूं, पढ़ना सीख रहा हूं. ‘स्त्रीर पत्र’ की समीक्षात्मक चिट्ठी का अंतिम वाक्य है – ” मैं लिखते-लिखते लेखक बना हूं, अब लेखक बन कर लिखना चाहता हूं.” ऐसा लेखक जो मानवीय संवेदनाओं से आप्लावित हो. कवि ह्रदय ही होना चाहिए – केवल क़लम से लिख देना काफ़ी नहीं.

‘प्रेरणा’ की चर्चा फिर चल पड़ी है. उसके नियमित स्तंभों और ख्याति आदि के बारे में गद् गद् कंठ से बोले जा रहे हैं – फिर विशेषांक निकाला – प्रेमचंद के पात्र. कोमल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर थे, मैं फॉलोअर था. सोचा कि इस विशेषांक में प्रयागराज मेहता को शामिल करें. एक पात्र पर वह लिखकर लाया. हम दोनों को वह लिखा पसंद नहीं आया. वह दोबारा लिखकर लाने की कहकर चल दिया. कोमल ने पहला लिखा फाड़ दिया – ‘ये बंधन रहेगा.’ बारह बार उसके लिखे को फाड़ा गया – तब उसकी प्रतिभा का स्रोत जगा – उस पर की पर्त हटी. तेरहवीं बार वह हम दोनों से बेहतर लिखकर लाया. बाद में वह विशेषांक ‘प्रेमचंद की बस्ती’ शीर्षक से पुस्तक के रूप में छपा. लोग अभी कहते हैं कि प्रेमचंद के पात्रों पर इससे बेहतर किताब नहीं निकली. चौथा अंक था – मेघदूत का राजस्थानी अनुवाद – अनुवादक थे नारायण सिंह जी भाटी. हम लोग प्रतिभा की पहचान कैसे करते थे, यह जानना कम दिलचस्प नहीं होगा.

मेघदूत के अनुवाद का क़िस्सा

‘प्रेरणा’ के पहले अंक से ही नारायण जी का ‘सांझ’ शीर्षक से काव्य छपना शुरू हो गया था. हम दोनों को लगा कि वह व्यक्ति अनुवाद बहुत अच्छा कर सकता है. दूसरे अंक में उन से बिना पूछे ही हमने उनके नाम के साथ ‘मेघदूत’ के अनुवाद की घोषणा कर दी. डाक से आई रचनाओं को प्रकाशित करना ही संपादन नहीं होता… प्रतिभा की खोज, उसकी संभावना का संपादन करना असली संपादन है. नारायण जी आर्थिक कारणों से राजपूत सभा, जयपुर में नौकरी करने लगे थे. घोषणा पढ़कर चौंके, हमारे पास आए और बोले – ‘ठाला-भूलां (दुष्टों) औ कांई करियौ? म्हैं तो ‘मेघदूत’ रौ नांम ई नी सुण्यौ.’

हम दोनों संस्कृत नहीं जानते थे. तब वहां मिनर्वा नामक एक होटल था – वह हम लोगों की चायबाज़ी और गपशप का अड्डा था. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी उसके पीछे रहते थे. लक्ष्मीमल्ल ने तब पूर्व मेघ और उत्तर मेघ – दोनों को घंटों बैठ-बैठ कर नारायण जी को समझाया. हमने और प्रकाशक भाया और प्रकाश कोठारी ने मिनर्वा में एक कमरा लेकर नारायण जी को उस में बिठा दिया. बता दिया कि जब तक अनुवाद पूरा नहीं होगा आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे. मैं उन्हें राजस्थानी के शब्द पिरोने को देता, वे बड़ी कुशलता से उन्हें पिरो देते. डेढ़ महीना लगा उन्हें अनुवाद पूरा करने में. पूरा हुआ तो हम लोग उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल के सबसे अच्छे बैंड की धुन बजवाते हुए, माला डालकर समारोह पूर्वक मिनर्वा से ‘प्रेरणा’ के प्रेस तक लाए. तब वे गांव गए अपने.

छपते-छपते लगा कि दो पद कमज़ोर हैं. छपाई बंद करवा कर मैं और कोमल चल पड़े उनके गांव. बरसात का मौसम… पहले रेल का सफ़र…फिर तीन-चार किलोमीटर पैदल. हल्की-हल्की बारिश. घर पहुंचे. पहली मंजिल की बारी में बैठे थे. देखते ही एकदम चिल्ला पड़े – ‘अरे डाकियां.. म्यारौ लारौ.. अरे भूतों.. यहां कैसे आए हैं हमारा पीछा करते?’ बताया सब और जब मनपसंद हो गया तो हम वापस हुए. इस राजस्थानी मेघदूत से प्रेरित होकर आसूलाल जी संचेती ने – जो बड़े अधिकारी रहे – दुनिया भर से मेघदूत के अनुवाद मंगवाए – उन्हें छपवाया. बड़ा जबरदस्त पोथा बनवाया. दुनिया भर में वह कीर्तिमान है. वैसा ‘मेघदूत’ का अनुवाद कहीं किसी ने प्रकाशित नहीं किया. उसमें सबसे श्रेष्ठ जो अनुवाद हुआ, वह राजस्थानी का था. वह आदमी लगा रहा – अरबी, फ़ारसी, जर्मन, बंगाली – सारे अनुवाद मंगवाए – सब एक जगह छापे. कैसे जुड़ती है चीजें, देखिए.

प्रेरणा से विदाई की घटना

हां, वह ‘प्रेरणा’ का नवाँ अंक था. ‘प्रेरणा’ का अपना ही हैंड कंपोज़िंग प्रेस था. कंपोज़ के लिए कुछ भी सामग्री देकर नहीं गया था. इसलिए खाना खाकर, घर में एक मिनट भी रुके बिना चला आया. पर कंपोज़िटरों को काम में लगा देखकर विस्मय से पूछा – ‘क्या कंपोज हो रहा है. मैं तो कुछ देकर नहीं गया.’ भाया के चार-पाँचेक मित्र पास बैठे गपशप कर रहे थे. भाया ने ही उत्तर दिया – ‘मा’ट सा’ब की कहानी छपने जा रही है.’ स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे – शेरे राजस्थान. कविताएं लिखने की बात तो सबको पता थी. उद्बोधन के गीत भी गाते थे. पर वे कहानियां भी लिखते हैं, पहली बार ही पता चला.

मैंने अबोध कि नाईं प्रश्न किया – ‘कहां छपने जा रही है?’ भाया ने तत्काल जवाब दिया – ‘कहां क्या, ‘प्रेरणा’ में और कहां?’ ‘प्रेरणा में?’ मैंने आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा के स्वर में पूछा. ‘हां, ‘प्रेरणा’ में… इसमें पूछने की क्या ज़रूरत.’ माथे में तनिक तनाव उपजा. अटकते-अटकते बोल पाया, ‘पढ़कर देखूंगा. छपने क़ाबिल हुई तो ज़रूर छपेगी, वरना…‘ देवनारायण व्यास एकदम उखड़ गया, ‘हरामी कम्युनिस्टों को काम करने का मौक़ा दिया, यह अंजाम तो होना ही था.’ ऐसी कल्पना तक मुझे नहीं थीं. फिर भी संयम रखा. चुपचाप कुर्सी पर बैठकर, आगे लिखने लगा. पर अन्त तक विवाद बढ़ता ही गया. कम्पोज़ होने पर कहानी पढ़ी. पसंद नहीं आई. स्पष्ट कहना ज़रूरी हो गया कि हमारे कहने से भाया ने साहित्यिक पत्रिका निकालने की हामी भरी थी. हमारी प्रतिभा को उजागर होने का मौक़ा दिया था और वाकई मौक़ा मिला भी था.

मैंने अतिशय विनम्रता से कहा, ‘जब तक तुम्हारी पसन्द का सम्पादक न मिले मैं इसी तरह काम करूंगा. पर सम्पादक की जगह कोमल का नाम नहीं जाएगा.’ आख़िर यही तय रहा. पांच-छह महीने बाद योग्य व्यक्ति मिल गया. (…जारी)

फ़ोटो| बिज्जी पर साहित्य अकादमी की फ़िल्म से साभार.

सम्बंधित

विजयदान देथा | राजस्थानी में लिखने की प्रेरणा रूसी साहित्य से मिली

विजयदान देथा | हां, फ़िक्शन जितनी ही सच-झूठ है आत्मकथा

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं