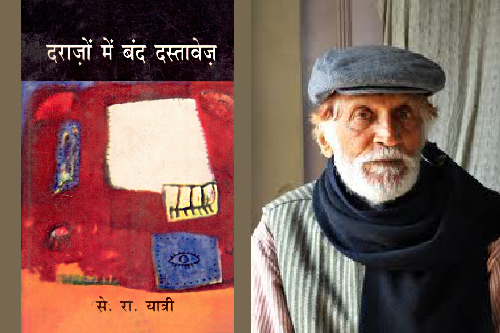

से.रा. यात्री | कुछ बतकही, कुछ ख़ुतूत

(से.रा. यात्री के तीन पत्र और उनसे फ़ोन पर हुई बातचीतों के कुछ अंश यहाँ इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत हैं कि उनके माध्यम से यात्री जी के परिचितों, पाठकों, अध्येताओं को उनके विचार-व्यवहार और रचनाकार के बारे में कुछ और अधिक जानने-समझने, कहने-बताने में मदद मिलेगी. –प्रेम कुमार)

तो पहले वह ‘एक और दिन’. 10.04.2009 से पहले के किसी महीने के किसी एक दिन की बात है. कमलेश भट्ट ‘कमल’ जी तब ग़ाज़ियाबाद रह रहे थे. फ़ोन के माध्यम से अक्सर हम दोनों यहाँ-वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों के बारे में जानकारियाँ दे-ले लिया करते थे. उस दिन फ़ोन पर बातें करते-करते यकायक कमल जी पूछ बैठे- ‘यात्री जी बैठे हैं यहाँ. बात करेंगे आप?’ मेरे कुछ कह पाने से पहले उधर की आवाज़ बदल चुकी थी-‘अरे भाई, तुम्हारे इंटरव्यू तो बस…’ अभी आई किताब की बात आई तो बोलना एकदम आदेश में बदल गया था. आदेश तुरंत किताब भिजवा देने का था-‘मैं लिखूंगा उस पर. कहाँ लिखूंगा बाद में बता दूंगा….’ मैं क्या मेरी जगह मेरी पीढ़ी या उसके बाद बाद का कोई और भी होता तो चौंकता ही, ख़ुश ही होता. कहाँ होता है ऐसा अब यह कि कोई बड़ा रचनाकार अपने बाद के छोटे किसी रचनाकार को पढ़े, अपनी पहल पर शाबाशी देता-सा उससे कुछ कहे या फिर अपनी तरफ़ से उस पर लिखने की बात करे. आज के इस ज़माने में तो ज़रा कुछ लिखते-छपते ही महानता-श्रेष्ठता के दौरे पर दौरे पड़ने लगते हैं. ख़ैर-मैंने ख़ुश-ख़ुश ‘शऊर की दहलीज़’ उन्हें भिजवा दी थी.

यह 10.04.2009 की बात है. उस दिन मोबाइल घर पर छूट गया था. छोटा भाई अनिल उसे विभाग में देने आया था. उसने बताया कि यात्री जी का ग़ाज़ियाबाद से फ़ोन आया था, मैंने कह दिया है कि वे ख़ुद कर लेंगे. एक बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया. मैंने अपना नाम ही बोला था कि आवाज़ में जैसे मिसरी घुल गई थी. प्रसन्न भाव पर्याप्त ऊंची तेज़ आवाज़- ‘‘शऊर की दहलीज़’ मिल गई है भाई. हाँ, उसने ‘इंडिया टुडे’ से फ़ोन करके पूछा था. मैं लिखूंगा. अगर उन्होंन छाप लिया तो ठीक है, नहीं तो राजेंद्र यादव को भेज दूंगा. अरे भाई, आकर्षण है तुम्हारी किताब में. तीन दिन से बाईं आँख लाल हो रही है- फिर भी आले अहमद सुरूर वाला तो पढ़ भी लिया…’ प्रशंसात्मक उन वाक्यों का ज़्यादा सुन पाना मुश्किल होता लगा तो इतना भर कह पाया कि संकोच हो रहा है आपसे यह सुनकर…

5.6.2009 को यूं ही हालचाल जानने को फ़ोन किया था. नाम सुनते ही कुछ और न सुनना, न पूछना. धाराप्रवाह शुरू- ‘अभी अहमद फ़राज़ का पढ़ रहा था. आधा पढ़ चुका. आप देखिए, है कोई ऐसा हमारे देश में साहित्यकार जिसने विरोध-प्रतिरोध में कुछ भी झेला हो? एक नहीं’ मैंने याद दिलाना चाहा, पर बीच में ही – ‘हाँ, अरूंधती…’ मैंने जोड़ा- ‘बाद में माफ़ी माँग ली थी…जी, बड़ी शर्म आई थी तब…वरवर राव…’ मेरा कहा सुनते-सुनते बोलना जारी था- ‘पाकिस्तान में तानाशाह रहे. लोकतंत्र कम रहा…इसलिए वो…याद है वो कविता-तुम भी हमसे निकले भाई… हाँ, कई लोगों को पढ़वाई थी. मैंने शुरू में आपको बतलाया था कि मेरी कमज़ोरी है यह कि तुरंत पढ़कर न लिखो तो भूल जाता हूँ. वैसे ये मुझे याद है. शुरू के दो दोबारा पढ़ने पड़ेंगे. पर ठीक है, मैं जल्दी करूंगा. तुमने अलग तरह का काम किया है. बिल्कुल कैमरे की तरह चित्र खींचे हैं. मैं सोच रहा था इसमें फ़ोटो क्यों नहीं हैं. और हाँ, वो हिंदी वाली कब आ रही है? वैसे मैंने राजेंद्र यादव वाला तथा कुछ और हिंदी वालों के इंटरव्यू पढ़े हैं तुम्हारे….’

लगभग एक महीने बाद तक फिर उनका न कोई फ़ोन, न पत्र. स्थिति जानने को 29.07.2009 को ग्यारह बजे के क़रीब फ़ोन किया. फ़ोन उन्होंने ही उठाया- ‘हाँ, प्रेम जी कैसे हैं?’ मैंने याद दिलाने की बात की तो बोले- ‘हाँ भाई, क्या बताऊं. इस बीच ऐसी कई पुस्तकें आ गईं, जिनको पढ़ने का लोभ मैं नहीं छोड़ पाया. मैंने बताया था न कि आत्मकथा, यात्रा, इंटरव्यू, आत्मकथात्मक उपन्यास मेरी कमज़ोरी है. मैं रुक नहीं पाता. हाँ, नंदन जी की वो आत्मकथा की किताब आई है न ‘धर्मयुग’ के दिनों वाली. हाँ, उसे शुरू कर दिया.’ मैंने सहज भाव से कह दिया- ‘वे बड़े नाम हैं. उनके चक्कर में मैं क्यों नुक़सान झेलूं.’ तत्काल सुनाई दिया- ‘नहीं, बिल्कुल नहीं. जोड़-तोड़ से यहाँ-वहाँ बैठे लोगों को मैं बड़ा नहीं मानता. उस पर मुझे लिखना नहीं है. जिस पुस्तक पर मुझे लिखना होता है, उसे मैं अलग तरह से रम-डूबकर पढ़ता हूँ. नहीं, उसे लिखने की तरह नहीं पढ़ा. हाँ, अब जल्दी ही लिखूँगा. आपके पास कॉपी भेज दूँगा. आप जहाँ चाहे, भेज देना. हाँ, भारत भारद्वाज से बात हुई. वे कह रहे थे कि आप उन पुस्तकों पर लिखते हुए अपनी बात करें जिन्होंने आपको प्रभावित किया है. तो अगस्त के पहले सप्ताह में पूरा कर भेज दूँगा. पाँच-सात पेज में. हाँ, वो जो गोरखपुर वाले तिवारी जी है न ‘दस्तावेज़’ वाले, उन्हें भेजी जा सकती है. वो लम्बी समीक्षा छाप देंगे. और या फिर ‘हंस’ में. ठीक है, जहाँ आप ठीक समझें….’

अगस्त के पहले तो नहीं, पर हाँ, दूसरे सप्ताह में समीक्षा मेरे पास आ गई. समीक्षा के साथ 10.8.2009 को लिखा उनका एक पत्र भी था. उसमें ऊपर वही सब-नंबर, नाम, पता, तारीख़ और फिर-

प्रिय प्रेम कुमार जी,

सस्नेह स्मरण

आशा…(नहीं, उन्होंने आशा के अ को इस तरह नहीं लिखा था. पत्र में हर जगह अ को उसी पुराने ढंग से लिखा गया था) आशा है आप सपरिवार सानंद होंगे.

आख़िर किसी तरह ‘शऊर की दहलीज़’ लांघने का प्रयास किया. पता नहीं, दहलीज़ लंघी भी या दहलीज़ के बाहर से ही उचकने की कसरत होती रही.

बहरहाल जो भी बना-पूरा मसौदा मूल रूप में भेज रहा हूँ. मामला 500-600 शब्दों का होता तो मैं ‘इंडिया टुडे’ को भेज देता, पर इतना लम्बा पोथा कौन छाप सकता है- यह अब आप ही देखें. जहाँ भी भेजें टाइप या कम्प्यूटर पर कम्पोज़ कराके भेजें- मेरा लेख सुभानअल्लाह है.

आपका

से.रा.यात्री

उसके बाद महीने-डेढ़ महीने किसी तरह का कोई संवाद नहीं हो पाया. उस दिन की डाक में एक पोस्टकार्ड भी दिखा. अलग तरह से उसके लिखे होने से लगा कि शायद यात्री जी का है. सचमुच था भी यात्री जी का ही. सबसे पहले उसी को पढ़ा. हमेशा की तरह ऊपर पहले नंबर, नाम-पता और फिर उसके बाद-

प्रिय प्रेम कुमार जी

सस्नेह स्मरण

मैंने ‘दोआबा’ मिलते ही सबसे पहले आपकी कहानी ‘मौत से पहले की क़यामत’ पढ़ी. मैं पहले ही कहता था कि आपके साक्षात्कारों में जो कथातत्व तथा कथारस है, उसके चलते आप कहानी-उपन्यास लिख सकते हैं. आपक कहानी बहुविध विसंगतियों और आज के शिक्षा जगत में फैली अपसंस्कृति को कई स्तरों पर उद्घाटित करती है. ऐसी सच्ची कहानी लिखना एक चुनौती जैसा है. आपको हार्दिक बधाई. दहलीज़ लाँगने की कोशिश में मेरी दृष्टि में बहुत ही उपयुक्त पत्रिका में छपी है, क्योंकि ‘दोआबा’ सभी महत्वपूर्ण लेखकों के पास भेजी जाती है. मैं सोच नहीं पा रहा था कि इसे कहाँ भेजूँ. आपने ‘दोआबा’ में भेज कर अच्छा किया. मैं कई महीने से बीमारियों की चपेट में हूँ तथापि लिखना-पढ़ना जारी है.

स्नेही

से.रा. यात्री

पोस्टकार्ड के दूसरी तरफ़ आधा हिस्सा पते के लिए था और शेष आधे में वी.आई.एस. का एक विज्ञापन छपा था. इस लिखे वाले हिस्से में ऊपर की ख़ाली रह गई जगह में दूसरी लेखनी से लिखा था- ‘आपके फ़ोन के बाद जाबिर हुसैन जी का फ़ोन आया और बातें हुईं. -यात्री’

‘मौत के पहले की क़यामत’ से संबंधित पंक्तियाँ तीन बार पढ़ीं. इतना वरिष्ठ एक रचनाकार किसी की रचना पढ़कर ऐसा यह पत्र लिख रहा है. आज के हिसाब से तो एकदम असंभव, अकल्पनीय-सा. आज तो जब एक ही विधा में लिखने वाले दो समकालीन-परिचित भी एक-दूसरे को अपनी उस विधा का लेखक स्वीकारना-बताना नहीं चाहते तो सराह सकने की बात की तो बात ही क्या है. अगले ही क्षण तेज़ी से फूलने लगने और कुप्पा हो जाने से बचा लेने वाला यह ख़्याल आया कि यह सब कहानी के कारण नहीं, बल्कि पिछली पीढ़ी के एक वरिष्ठ रचनाकार के अपने बड़प्पन, सोच और संस्कारों की वजह से संभव हुआ है.

उसके बाद फ़ोन पर हुई बातों के बीच एकाधिक बार यात्री जी ने हिंदी के साहित्यकारों से लिए गए साक्षात्कारों वाली पुस्तक ‘अंतस के आर-पार’ पढ़ने की इच्छा ज़ाहिर की. पुस्तक भिजवाए पंद्रह दिन भी नहीं हुए होंगे कि उस दिन की डाक में उनका 16.12.2009 का लिखा एक पोस्टकार्ड मिला. अबकी बार ऊपर नंबर, नाम, पते, तारीख़ वाले हिस्से की रोशनाई का रंग लाल था. उसके बाद की इबारत यूँ थी-

प्रिय प्रेमकुमार जी

सस्नेह स्मरण

आशा है आप सपरिवार स्वस्थ-सानंद होंगे. मैंने ‘अंतस के आर-पार’ के सभी साक्षात्कार गहरी दिलचस्पी से पढ़कर समाप्त कर लिए हैं. मंत्रविद्ध की तरह गहरी तन्मयता से पढ़ गया. यह आपकी लेखनी और गहरी अन्तर्दृष्टि का कमाल है. आप व्यक्ति-मन की सूक्ष्मतम पर्तों को आत्मसात कर लेते हैं और उसकी हैसियत और सीमाएं रेखांकित कर देते हैं.

एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा जिसमें आपके कौशल पर कोई आँच नहीं आती. तथ्यों औऱ वस्तुस्थिति पर साक्षात्कारकर्त्ता का कोई वश नहीं होता है. हिंदी के लेखक बड़बोले और रचनात्मकता के स्तर पर काफ़ी बोदे साबित हुए हैं. सबसे बड़ा बोदापन तो यही है कि अपवाद स्वरूप अमरकांत को छोड़ दें तो इनमें से कोई भी वास्तविक बड़ा लेखक नहीं है, यहाँ तक कि कई तो पठनीय तक नहीं हैं. प्रभाकर श्रोत्रिय को तो लेखक कहा नहीं जा सकता- वह तो पांक्तेय मीमांसक कहे जा सकते हैं जिनके पास गहरे सारस्वत संस्कार हैं. इन दो- अमरकांत और श्रोत्रिय को छोड़कर सभी बहुत ऊंची हाँकने वाले और प्रायः छोटे क़द की बैसाखियों पर टिके दिखाई पड़ते हैं. अगली पुस्तक संभवतः बेहतर प्रतिभाओं के रूबरू खड़ा कर सके. परिवारीजनों को मेरा स्नेह दें.

स्नेही और शुभेच्छु/ से.रा.यात्री

पत्र में के लिखे ने मुझे प्रभावित किया और कुछ पक्षों पर कुछ और तरह से सोचने-विचारने की दिशा में प्रेरित भी किया. मुझे अच्छा लगा कि स्नेह और शुभेच्छा के साथ यात्री जी ने वह सब जो जैसा उन्हें लगा या जो उनके मन में था, सहज-निश्छल रूप से साफ़-साफ़ कह-लिख दिया.

इसके बाद यात्री जी से फ़ोन पर बातचीतों का सिलसिला न सिर्फ़ जारी रहा, बल्कि बढ़ता भी गया. राज़ी-ख़ुशी जानने-पूछने या फिर साहित्य की दुनिया के किसी अनुभव या समाचार को बताने-बाँटने के लिए भी इधर से फ़ोन मिला दिया जाता तो कभी उधर से आ जाता. यह उन दिनों की बात है जब शहरयार साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी. घोषणा के बाद हम लोग शहरयार, उनके साहित्य और पुरस्कार के बारे में कई बार बातें कर चुके थे. 26 अगस्त 2011 की बातचीत के शुरू में एक बार फिर उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन भिन्न रूप में अन्य हवाले से. पहले उनकी बेटी के ब्रेस्ट कैंसर के आपरेशन के बारे में पूछा-बताया गया.

अक्सर होता है कि यात्री जी अगर किसी व्यक्तिगत दुख-दर्द की बात कहना-बताना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी ही विषय व दिशा परिवर्तित करके उसे तुरंत साहित्य के इलाक़े में ले जा पहुँचते हैं. उस दिन भी यही हुआ. दो-चार वाक्यों में आपरेशन के बारे में बता-बतूकर- ‘हाँ, ठीक हो गया..’ कहते-कहते अचानक बताने लगे- ‘अरे भाई, वो शहरयार को लेकर विवाद चल पड़ा है कि वो अमिताभ बच्चन से पुरस्कार ले रहे हैं?’ मैंने शहरयार साहब की राय उन्हें बताई. शहरयार साहब के स्वास्थ्य के बारे में पूछने-बताने के बीच यकायक कुछ पल को उनका बोलना रुका और फिर बड़ी ठंडी-उदास-सी आवाज़ में कहा- ‘अरे, इन इनामों का तो अब यही है. ठीक है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, बीमारी है, उम्र है…और फिर ठीक है.’ फिर उनके उ.प्र.हिंदी संस्थान के पुरस्कार और उस पर अशोक वाजपेयी जी द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति की बात आ गई. मैंने ‘समयांतर’ में छपे उनके उस पत्र का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने अशोक वाजपेयी जी की ‘वर्तमान साहित्य’ में भेजी कविताएं लौटाने के बारे में लिखा था. सुनते ही उपहास करती-सी उपेक्षा के साथ बोले- ‘अरे, ये जनसत्ता के अलावा और कहाँ हैं? वहाँ से अच्छी-ख़ासी धनराशि ले रहे हैं पंद्रह साल से.और वहाँ भी क्या- बस, मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, वो किया. कौन पढ़ता है भला.’

अशोक वाजपेयी जी के नाम के साथ बात फिर मेरे द्वारा लिए गए हिंदी साहित्यकारों के साक्षात्कारों पर आ गई. बीच में उन्हें नासिरा शर्मा वाली मेरी किताब ‘ज़ने अजीबःनासिरा शर्मा’ का ध्यान आ गया- ‘जल्दी और ज़रूर भेजिए, उसे मेरे पास, नासिरा का ‘कुइयाँजान’ मैंने पढ़ा है और उनकी कुछ कहानियाँ भी. ठीक है, ज़रूर भेजिए. अब पढ़ने को तो सौ पेज रोज़ पढ़ लूँ, पर लिखने से पता नहीं क्या हो गया है. अभी पंद्रह दिन तो यहीं हूँ, फिर देखो शायद वर्धा जाऊं. वहाँ कहते हैं कि यदि चाहो तो यहाँ आप कोई बड़ा उपन्यास लिख सकते हो…पर लिखने को…पता नहीं क्या है कि मन ही उखड़ा-उखड़ा रहता है.’ मैंने मन के उखड़ने को लेकर कुछ कहना चाहा. बीच में ही दर्द मिली-सी आवाज़ में बोलना शुरू- ‘अरे भाई, पिछले साल 2010 में मेरे चार क्लास फ़ेलो चले गए. तो उनसे भले ही ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता था, पर उनका होना मायने रखता था. अब उनके जाने की सोचकर ख़ुद को आता है कि तुम यहाँ क्यों हो अब. पर नहीं- ठीक है भी, अभी तुम लोगों की पीढ़ी है-अच्छा लगता है तुम लोगों से मिलकर, बाते करके.’

‘ज़ने अजीबः नासिरा शर्मा’ को भिजवाए कई दिन हो गए थे. संभवतः 2011 के सितंबर की पहली तारीख़ थी. मैं कॉलेज में था कि किताब पहुँचने के बारे में जानने के इरादे से फ़ोन मिला दिया. श़ुश हुए. बेटी का बताया कि ‘हाँ, उस दिन ऑपरेशन के बाद तीन-चार दिन वहाँ रही, फिर घर ले आए थे. अब परसों फिर दिखान जाना है. हाँ, ठीक है प्रगति. हाँ, किताब मिल गई. उसी की वजह से फ़ोन नहीं कर पाया. समय मिलते ही फ़ौरन देखूँगा. यार, यह बताओ कि वो शहरयार वाला कार्यक्रम क्या इसी महीने में है?’ मैंने बताया कि इसी महीने की अठारह तारीख़ को है. मेरा कहा दोहराकर पूछा- ‘इसी अठारह को न?’ मैंने कहा- ‘सुना है कि अब उप-राष्ट्रपति देंगे पुरस्कार. उनके आने से कुछ तो अंतर पड़ेगा.’ एकदम वीतरागी जैसे भाव में कहा गया- ‘अरे भाई, कोई दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है? इन पुरस्कारों में अब सम्मान-वम्मान जैसी तो कोई बात नहीं. ख़ास बात पैसे की है. और इसमें रखा क्या है? पैसा है, बस…अच्छा, ठीक है फिर…’

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं