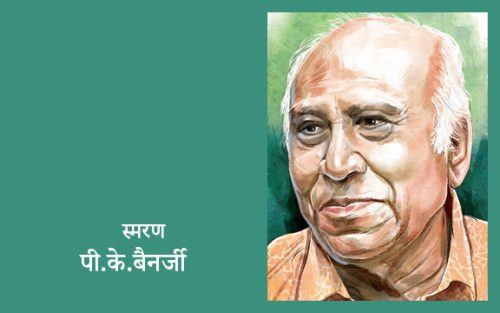

पीके | भारतीय फुटबॉल का चमकदार सितारा अस्त हुआ

ज़िंदगी इतने विरोधाभासों से भरी होती है कि अक्सर आपको हतप्रभ कर देती है. आप माइकल शुमाकर को याद कीजिए. जर्मन फार्मूला वन का मशहूर ड्राइवर गति का बादशाह था, तीन सौ किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा तेज़ गति से कार चलाता था लेकिन नियति देखिए एक स्कीइंग दुर्घटना के चलते कोमा में चला गया. एक इतना गतिशील शख़्स एकदम निश्चल हो गया. कल भारत के महानतम फुटबॉलरों में से एक प्रदीप कुमार बनर्जी का देहांत हो गया. इसे विडंबना के सिवाय और कहेंगे कि एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी समय चपलता, फुर्ती और शक्ति का पर्याय था, उसकी मृत्यु न्यूमोनिया, पार्किंसन, डिम्नेशिया और दिल की बीमारी से जूझते हुए हुई.

जून 1936 में जलपाईगुड़ी में जन्मा और ‘पीके’ और ‘प्रदीप दा’ के नाम से जाना जाने वाला ये राइट विंगर फारवर्ड भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था. निःसंदेह साठ का पूरा दशक और सत्तर का आधा दशक भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम काल है, जिसमें भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ दर्ज़ हैं. यह वो समय था जब खेलों में न्यूनतम सुविधाएं हुआ करती थीं. ये भी उस खिलाड़ी के जीवन की एक विडंबना ही कही जाएगी कि न्यूनतम सुविधाओं के बावजूद फुटबॉल के स्वर्णिम युग के खिलाड़ी का अवसान अधिकतम सुविधाओं के बावजूद भारतीय फुटबॉल के एक निहायत खराब दौर में हुआ.

इस खिलाड़ी की विडंबना यहीं ख़त्म नहीं हुई. क्या कोई कल्पना कर सकता है उनके कद का कोई बंगाली फुटबॉल खिलाड़ी मोहन बागान, ईस्ट बंगाल या मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से न खेले. लेकिन उनके साथ तो यही हुआ. ‘पी के’ इन क्लबों से कभी नहीं खेले. यह अलग बात है कि जब उन्होंने कोच के रूप में काम करना शुरू किया तो इनमें से दो क्लबों का दामन उन्होंने अनगिनत उपलब्धियों से भर दिया. उन्होंने अपने प्रशिक्षण काल में ईस्ट बंगाल को 30 और मोहन बागान को 23 ट्रॉफी दिलाईं. उनके बारे में कहा जाता था कि ‘जहां पीके जाता हैं, वहां-वहां ट्रॉफी जाती है’. हालांकि एक खिलाड़ी के रूप में भी मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोनों क्लबों में उनके शामिल होने की बात चली लेकिन परवान नहीं चढ़ पाई. उन्होंने अपना क्लब कॅरियर 1954 में आर्यन क्लब से शुरू किया पर उसके कोच दासु मित्रा से उनकी बनी नहीं. वह वापस जमशेदपुर लौटने की सोचने लगे ही थे कि उनके जीवन में उस दौर के मशहूर कोच बाघा शोम ने प्रवेश किया. यह बात 1955 की है . उन्होंने ‘पीके’ को ईस्टर्न रेलवे के लिए ऑफर दिया, उन्होंने रेलवे जॉइन की और उसके बाद वे 1967 तक ईस्टर्न रेलवे के लिए खेलते रहे जब तक कि उन्होंने खेल से सन्यास नहीं ले लिया. रेलवे में शामिल होने के बाद अन्य क्लबों से ऑफर आए ज़रूर पर वे रेलवे के साथ बने रहे. कुछ तो इसलिए कि इन ऑफरों को क्लबों की तरफ से ही बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया. लेकिन उससे भी अधिक उनकी अपनी दुविधा अपनी रोज़ी-रोटी को लेकर थी. वह रेलवे को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके.

उनका जन्म तो जलपाईगुड़ी में हुआ पर उनका परिवार जमशेदपुर आ गया. यहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और यहीं फुटबॉल का कॅरियर भी शुरू हुआ. 1951 में 15 साल की उम्र में वे पहली बार बिहार की टीम से संतोष ट्रॉफी में खेले. 1954 में वे कोलकाता आ गए जब उन्होंने आर्यन क्लब जॉइन किया. 1955 में 19 वर्ष की उम्र में वे राष्ट्रीय टीम में चुने गए और ढाका में होने वाले चार देशों की प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया. उन्होंने तीन बार एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया. 1958 में जकार्ता में, 1962 में बैंकॉक में जहां भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और 1966 में टोक्यो में. इसके अतिरिक्त 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे, जहां भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी और चौथे स्थान पर रही थी. 1960 के रोम ओलंपिक में तो वे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे. उन्होंने तीन बार कुआलालंपुर में होने वाले मर्देका टूर्नामेन्ट में भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया, जहां 1959 और 1964 में रजत पदक और 1965 में कांस्य पदक जीता. 1967 में खेल से सन्यास लेने के बाद उन्होंने प्रशिक्षण के क्षेत्र में हाथ आजमाया क्योंकि वे फीफा के क्वालिफाइड कोच थे. इस पारी की शुरुआत बाटा क्लब से की, फिर ईस्ट बंगाल में आए और फिर मोहन बागान में. 1972 में वे राष्ट्रीय टीम के कोच बने और 1986 तक बने रहे. उसके 1997 तक बाद टाटा फुटबॉल अकादमी के निदेशक बने. यानी खिलाड़ी और मैनेजर दोनों ही क़िरदारों में उन्होंने फुटबॉल को खूब जिया और एक दिशा दी.

वे चुन्नी गोस्वामी, तुलसीराम बलराम और जरनैल सिंह के साथ एक चौकड़ी की और चुन्नी और बलराम के साथ एक ऐसी तिकड़ी की निर्मिति करते थे जिन्होंने भारतीय फुटबॉल इतिहास की सबसे चमकदार इबारतें लिखी हैं. उनकी तिकड़ी के साथी चुन्नी गोस्वामी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि ‘पीके जैसे ताकतवर शॉट लगाने वाला और कमाल की गति और नियंत्रण से आक्रमण करने वाला भारत में कोई दूसरा नहीं हो सकता. साथ ही उसमें खेल और मैच की परिस्थितियों की गजब की समझ थी’. जानकार मानते हैं भारत के फुटबॉल में पावर और गति का समावेश उन्होंने ही किया. पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी सुब्रत भट्टाचार्य कहते हैं कि ‘एक खिलाड़ी और एक कोच के रूप में भारतीय फुटबॉल को उनका जो दाय है उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है.’

सन् 1956 के ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. फिर 1960 में रोम में भारत ने फ्रांस से 1-1 से ड्रा मैच में पहला गोल ‘पी के’ ने ही किया था. उस समय विश्व फुटबॉल में भारत सबसे ज़्यादा संभावनाओं से भरी टीम मानी जाने लगी थी. इसमें बड़ा हाथ ‘पीके दा’ का भी था. वे भारतीय फुटबॉल के लेजेंड थे, एक बड़ा सितारा थे. एक खिलाड़ी और कोच के रूप में उनका कृतित्व और व्यक्तित्व भारतीय फुटबॉल के इतिहास और भूगोल का एक बड़ा हिस्सा घेरते हैं. यहाँ सबसे उल्लेखनीय यह है कि उस समय खेल के पास संसाधनों का टोटा था. इसको इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1948 के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के पास बूट तक नहीं थे और फ्रांस के विरुद्ध उसने नंगे पांव खेला था. लेकिन प्रतिभाएं किसी की मोहताज नही होतीं. पीके बनर्जी ऐसी ही प्रतिभा थे. वे सुविधाओं और संसाधनों के मोहताज़ नहीं थे. उन्होंने भारतीय फुटबॉल को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जिस पर वह दोबारा नहीं पहुँच सकी.

दरअसल उनका जाना किसी एक खिलाड़ी या कोच का जाना भर नहीं है. ये एक युग का अवसान हैं. भारतीय फुटबॉल इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय का लुप्त हो जाना है. और, भारतीय फुटबॉल के आसमान से सबसे चमकदार सितारे का ओझल हो जाना है.

विनम्र श्रद्धांजलि.

(आवरण चित्रः अमित बेंद्रे/ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से साभार)

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं