कला में राजनीति

कला और राजनीति के बीच कोई रिश्ता है, या होना चाहिए और यदि हो किस रूप में, किस हद तक; इस पर चिंतन और बहसों को सिलसिला काफी पुराना है. यह रिश्ता जितना जटिल लगता है, दरअसल उतना ही स्पष्ट भी है.

कला जीवन के साथ एक आत्मीय रिश्ता बनाने की कोशिश है. इस नाते कला में राजनीति के ठीक वही अर्थ नहीं हो सकते, जो दरअसल राजनीति में होते हैं. कला राजनीति नहीं है, लेकिन उससे अलग तरह की चेष्टा ज़रूर है. शमशेर कह गए हैं, ‘तमाम तरह की कला राजनीति है. जिस कला में राजनीति नहीं है, वह कला नहीं है. हां, कोरी राजनीति नहीं. वह राजनीति, जिसमें आम आदमी की आशाएं-आकांक्षाएं सुलगती हैं. हर सच्चा कलाकार – देखा जाए तो हर युग में – उसी अग्नि का ताप झेलता है. बर्नार्ड शॉ, इब्सन से लेकर ब्रेश्ट तक, आधुनिक इटली के फिल्म निर्देशक यही बात दुहराते आए हैं. मार्क्स-एंगिल्स ने भी यथार्थवादी कला में राजनीति के आने नहीं, उसे ग़लत ढंग से लाने पर ऐतराज़ किया है.’

कला क्या है? कल्पना और सृजनात्मक कौशल के मेल की सुरुचिपूर्ण अभिव्यक्ति ही न! मगर इसके साथ ही कला आज़ाद अभिव्यक्ति का अधिकार भी है. और इस लिहाज़ से कोई कलाकार जब सर्जना कर रहा होता है, वह उसके मत, उसके विचारों का बिम्ब ज़रूर होता है. इसे उसके राजनीतिक विचारों की छवि होने से कैसे रोका जा सकता है भला? शमशेर की ही तरह सोचने वाले एक बड़े तबके का मानना है कि कला राजनीति है. चित्रकला, फोटोग्राफी, नाटक, फ़िल्में, साहित्य या सृजन की कोई और विधा – इससे अछूती नहीं. साहित्य में कई बार यह अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट दिख सकती है मगर दूसरी विधाओं में इसकी अदृश्य मौजूदगी भी रचना को प्रभावशाली बनाती है. लेकिन एक बात है, जो समान रूप से हर जगह देखने को मिलती है – वह है रचनाधर्मिता में ईमानदारी. कलाकार जब पूरी शिद्दत से अपने समय और समाज को महसूस करता है और पूरी ईमानदारी से इसे बयान करता है तो ऐसी सृजन ख़ुद-ब-ख़ुद कुछ न कुछ राजनीतिक अर्थ संजोये हुए होता है. यहां सायास कुछ कहना-करना ज़रूरी नहीं. दिलचस्प बात यह भी है कि ईमानदार न होते हुए भी सर्जना कलाकार का राजनीतिक बयान हो सकती है. यहां ईमानदार न होने का आशय ज़रूरत और समय के दबावों से है. जिस दुनिया में संगठित समूह, सरकारें या औद्योगिक घराने हमारी राजनीतिक-सामाजिक समझ तराशने में, हमारी नैतिकता – हमारा नज़रिया गढ़ने पर बेशुमार रक़म ख़र्च कर रहे हों, वहां कला इसके प्रभाव से भला कैसे बची रह सकती है!

और यही दौर क्यों, हर दौर में ऐसा होता आया है. ‘सोज़-ए-वतन‘ की प्रतियां ज़ब्त करके जला दी जाती हैं तो समझ आता है कि वह हुक़ूमत-ए-बरतानिया का दौर था मगर ‘ऐन एरिया ऑफ डार्कनेस‘ पर पाबंदी तो आज़ाद हिन्दुस्तान में लगाई गई. ‘आंधी‘ या ‘क़िस्सा कुर्सी का‘ सरीखी फ़िल्में इमरजेंसी के दौर में पाबंदी के लायक़ समझी गईं क्योंकि कांग्रेस ने इन्हें अपनी खिल्ली उड़ाने वाला माना मगर जब ‘हद अनहद‘ को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देने से मना करता है तो इसकी क्या वजह बनती है? फ़िल्मों, नाटकों और किताबों की ऐसी लम्बी सूची है, जो अलग-अलग दौर में हुक़ूमतों के लिए ख़तरा मानकर रोकी गईं. यानी जिसके पास ताक़त है, वह यह भी तय करेगा कि कला में कथ्य, उसका स्वरूप और निहितार्थ क्या हो? राजनीति, ख़ासतौर पर सत्ता, अभिव्यक्ति में उतनी ही आज़ादी देने की पक्षधर होती है, जितने से उसे ख़ुद के लिए कोई ख़तरा महसूस न होता हो. इसके विपरीत कला स्वच्छंदता की मांग करती है. कलाकार का विवेक ही इस स्वच्छंदता की सीमाएं तय करता है. हम यह भी जानते हैं कि हर दौर में ऐसे कलाकार ज़रूर हुए हैं, जिन्होंने इस क़िस्म की पाबंदियां या समझौते मंज़ूर नहीं किए. तो क्या ऐसी कृतियों को, ऐसे सृजन को विद्रोही विचारों की छाया मानकर ख़ारिज़ कर देना मुनासिब है या इसे कलाकार के राजनैतिक हस्तक्षेप का अधिकार मानते हुए मंज़ूर किया जाए. चिंतन-बहसों में उसे मुनासिब मक़ाम मिले. किसी स्वस्थ्य समाज में तमाम तरह की विरोधी विचारधाराएं अस्तित्व में होती हैं और कला के विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती ही हैं.

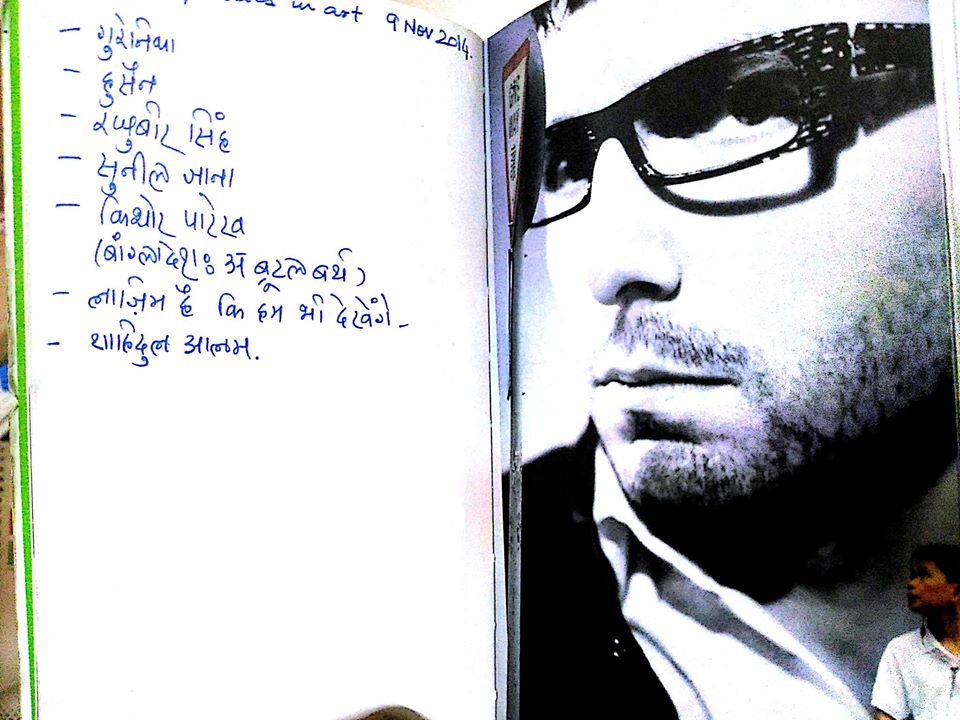

(बैकस्टेज की ओर से इलाहाबाद में ‘कला और राजनीति’ पर आयोजित संगोष्ठी के वक्तव्य का एक अंश. बाक़ी का वक्तव्य उन नामों के काम पर आधारित था, जो डायरी में दर्ज़ हैं.)

सम्बंधित

चांदनी बेगम | सारे इंसान मुहरबंद लिफ़ाफ़े हैं. दमपुख्त हांडियां.

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं