रूहेलखंड क्रांति | 11 महीने और चार दिन की आज़ादी

रूहेलखंड की क्रांति तारीख़ का ऐसा पन्ना है, जो किताबों में तो महफ़ूज़ रहा मगर अवाम के ज़ेहन से कब का बाहर हो चुका है. अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में ग़ुलामी की जज़ीरों से आज़ादी की छटपटाहट के साथ ही उसे हासिल करने के जज़्बे और बहादुरी के क़िस्सों का इतिहास भर नहीं है यह, वक़्त के साथ जिन्हें भुला दिया गया, यह उस साझी विरासत की पहचान की याद भी है जो उस दौर में हिन्दुस्तानी समाज की ताक़त थी.

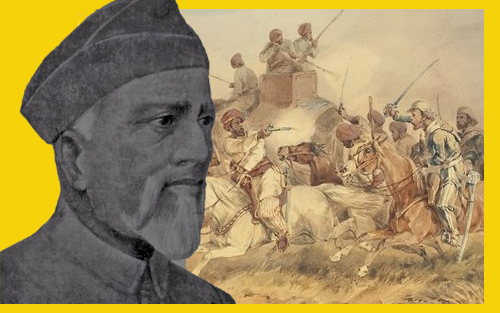

रूहेलखंड का इतिहास गवाह है कि अंग्रेज़ों ने बरेली के हिन्दुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने की तमाम साज़िशें रचीं मगर ख़ान बहादुर ख़ान और शोभाराम जैसे लोगों ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिए. सरदार हाफ़िज़ रहमत ख़ां के पोते ख़ान बहादुर ख़ान, जिनकी अगुवाई में जंगे-आज़ादी के नक्कारे पर पहली चोट पड़ी और जो रूहेलखंड की आज़ादी के नायक भी रहे. वह यादगार तारीख़ थी – 31 मई 1857. रूहेलखंड आज़ाद हो गया था. इस आज़ादी की उम्र थी – 11 महीने और चार दिन.

ख़ान बहादुर ख़ान रूहेला सदर अमीन के ओहदे से रिटायर हुए थे. यह ओहदा तब उप न्यायाधीश के बराबर होता था. सरकारी नौकरी के पेंशनयाफ़्ता होने के साथ ही हाफ़िज रहमत ख़ान का वंशज होने के नाते भी उन्हें पेंशन मिलती थी. हुकूमत के इतने भरोसे के थे कि तमाम मसलों पर अफ़सर उनसे सलाह-मशविरा भी करते थे. मगर दिल्ली से आ रही ख़बरों ने ख़ान बहादुर ख़ान को बेचैन कर रखा था.

‘वॉर ऑफ सिविलाइजेशन्सः इंडिया एडी 1857’ में अमरेश मिश्र लिखते हैं कि हालांकि ख़ान बहादुर ख़ान को अंग्रेज़ी हुकूमत की ताक़त का ख़ूब अंदाज़ा था और 1815 में रूहेलखंड में उपद्रव से निपटने में उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद भी की, फिर भी वतनपरस्ती और अपने लोगों के लिए फ़र्ज़ की भावना ने उन्हें बाग़ियों की अगुवाई के लिए प्रेरित किया. बरेली के बैंकर्स, हिन्दू व्यापारियों और शिया ज़मींदारों से उनके बढ़िया रिश्ते थे. एकजुट होकर लड़ने और बाद में आज़ाद रुहेलखंड के नवाब के तौर पर प्रशासनिक कामकाज चलाने में उनके इस भाईचारे का भी बड़ा योगदान रहा.

यही वो दौर था, जब नए ढंग के चर्बी वाले कारतूसों को लेकर हिन्दुस्तानी फ़ौजियों में बेचैनी की ख़बरें पूरे देश में फैल रही थीं. 10 मई को मेरठ छावनी में हुए विद्रोह की ख़बर चार रोज़ बाद बरेली पहुंच गई थी. आसपास के ज़िलों से बग़ावत की ख़बरों ने देशी फ़ौजियों में खलबली मचा दी थी. बरेली में 18वीं और 68वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के साथ ही तोपख़ाना और घुड़सवार फ़ौज भी थी. कारतूस के बारे में अफ़सरों के जवाब से संतुष्ट फ़ौजी एक बार फिर संशंकित हो उठे, जब उन्हें अभ्यास के लिए नए क़िस्म की बंदूकें दी गईं.

अफ़सर उनके इस तर्क का जवाब नहीं खोज पाए कि ‘हमने और हमारे बाप-दादा ने इन्हीं बंदूकों से हिन्दुस्तान जीता तो फिर नई बंदूकों की ज़रूरत क्या है?’ फ़ौज की कमान ब्रिगेडियर सिबॉल्ड के पास थी. 21 मई को सिबाल्ड ने सभी फ़ौजियों की परेड बुलाई. ब्रिगेडियर ने उनसे किसी तरह के डर को अपने दिमाग़ से झटक फेंकने को कहा. रूहेलखंड के कमिश्नर एलेक्ज़ेडर ने भी फ़ौजी अफ़सरों को भरोसा दिलाया कि फ़ौज के प्रति सरकार की मंशा में कोई बदलाव नहीं आया है.

दो रोज़ बाद सरकार को भेजे ख़त में ब्रिगेडियर ने लिखा, ‘फ़ौजें ख़ुश हैं और पूरे जोश में हैं. मुझे पूरा यक़ीन है कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वे असरदार और वफ़ादार साबित होंगे.’ हालांकि ब्रिगेडियर का यह भरोसा बहुत दिनों तक बना नहीं रह पाया. 29 मई को ख़बर आई कि 18वीं और 68वीं रेजीमेंट के सिपाहियों ने सवेरे नदी में नहाते वक़्त क़सम खाई है कि दोपहर को दो बजे वे अपने गोरे अफ़सरों की हत्या कर देंगे. अफ़सरों को सतर्क कर दिया गया. मगर फ़ौजियों की टोह लेने वालों को ऐसे किसी इरादे की कोई भनक नहीं लगी. 29 मई ख़ामोशी से गुज़र गई.

पर यह ख़ामोशी अनायास नहीं थी. दरअसल 25 मई को ईद मनाने के लिए छुट्टी पर गए रिसालदार मुहम्मद शफ़ी और तमाम मुसलमान सिपाही तब तक वापस नहीं आ सके थे. छावनी में तैनात तोपख़ाने के सूबेदार बख़्त ख़ां और घुड़सवार पलटन के रिसालदार मोहम्मद शफ़ी उन लोगों में थे, जो फ़ौज के बाहर भी विद्रोह की चेतना फैलाने वालों में शामिल थे. नौमहला मस्जिद में शहरियों के साथ ही फ़ौजी भी नमाज़ के लिए जुटते थे. कोतवाल बदरुद्दीन की सख़्त निगरानी के बावजूद ख़ान बहादुर ख़ान की अगुवाई में वहां बैठकें होती रहीं और बख़्त खां के साथ ही दूसरे हमख़्याल लोग आज़ादी की लड़ाई की रणनीति पर मशविरा करते. इन लोगों का मानना था कि हिन्दुस्तान पर अंग्रेज़ी हुक़ूमत जायज़ नहीं और इससे निपटने के लिए बग़ावत ज़रूरी है. सरगर्मियां तेज़ थीं और तैयारियां पूरी.

ख़ान बहादुर ख़ान अगले रोज़ कमिश्नर से मिले और उन्हें बता आए कि 31 मई को अंग्रेज़ी हुक़ूमत का ख़ात्मा तय है. चलते-चलते उन्हें अपनी जान की सलामती का इंतज़ाम करने का मशविरा भी दे आए. 31 मई की सुबह ही दो ऐसे हुए वाक़ये हुए, जिससे अंग्रेज़ अफ़सरों के कान खड़े हो गए. कैप्टन ब्राउनलो के घर में आग लगा दी गई और ट्रेज़री पर तैनात गार्ड्स ने एक हिन्दुस्तानी अफ़सर के हाथ से चिट्ठी छीनकर फाड़ दी और उसे ख़ूब भला-बुरा कहा. ग्यारह का गज़र बजते ही तोप दगने और उसके साथ ही गोलियां चलने और नारों की आवाज़ों से अफ़सरों को आसन्न संकट का अंदाज़ हो गया.

ब्रिगेडियर सिबॉल्ड सहित कई फ़ौजी मारे गए, कमिश्नर एलेक्ज़ेंडर के साथ ही कई अफ़सर अपने भरोसे के सिपाहियों के साथ जान बचाकर नैनीताल भाग गए. बाग़ियों ने छावनी में अंग्रेज़ अफ़सरों के घरों को आग लगा दी, ट्रेज़री पर कब्ज़ा कर लिया और क़ैदियों को जेल से आज़ाद कर दिया. बाग़ियों से आ मिले इन अपराधियों ने शहरियों के घरों में पनाह लिए अंग्रेज़ों को ढूंढकर क़त्ल कर दिया. इनमें जज, सिविल सर्जन और डिप्टी कलेक्टर के साथ ही अंग्रेज़ों के परिवार के लोग भी शामिल थे.

उसी रोज़ कोतवाली पर हुए जलसे के बाद शहर में मुनादी हुई – ‘रिआया ख़ुदा की, मुल्क़ बादशाह का, सूबा नवाब ख़ान बहादुर ख़ान का’. शाम को हाथी पर सवार ख़ान बहादुर ख़ान के साथ एक जुलूस शहर से गुज़रा ताकि लोगों में अमन और भरोसे की बहाली हो सके. शोभाराम को अपना दीवान तैनात करके ख़ान बहादुर ख़ान ने प्रशासनिक कामकाज संभाला. ख़ान बहादुर ख़ान को कामकाज के साथ ही इलाक़े की हिफ़ाज़त के लिए सिपाहियों की भर्ती के लिए रक़म की दरक़ार थी क्योंकि पांच हज़ार सिपाही और चांदी के चार लाख सिक्के लेकर बख़्त खां तो बहादुर शाह ज़फ़र की ख़िदमत करने दिल्ली जा चुका था.

रक़म के इंतज़ाम के साथ ही उन्होंने आंवला की टकसाल से चांदी का सिक्का भी जारी कराया. रूहेलखंड पर फिर से काबिज़ होने की अंग्रेज़ों की कोशिशें जारी थीं और 5 मई 1858 को वे क़ामयाब हो भी गए. पराजित ख़ान बहादुर ख़ान कुछ अर्से बाद बेग़म हज़रत महल के साथ नेपाल चले गए मगर अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया और बरेली लाकर छावनी के क़िले में क़ैद कर दिया. उन पर मुक़दमा चलाकर 24 मार्च 1860 को उन्हें फांसी दे दी गई और ज़िला जेल परिसर में उन्हें दफ़ना दिया गया. शोभाराम को कालेपानी की सज़ा हुई हालांकि उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें मौलमीन (बर्मा) में क़ैद रखा गया. हुक़ूमत के ख़िलाफ़ पर्चे छापने वाले बरेली कालेज के शिक्षक मौलवी कुतुबशाह को काला पानी भेज दिया गया.

अपने शोध-ग्रंथ में ज़ेबा लतीफ़ ने ख़ान बहादुर ख़ान की ग्यारह महीने चार दिन की नवाबी के दौर को अमन-चैन और साम्प्रदायिक एकता के लिहाज़ से नज़ीर माना है. विलियम हावर्ड रसेल ने अपनी डायरी में गुरिल्ला युद्ध की उनकी रणनीति और कौशल को क़ाबिले तारीफ़ कहा है. ‘हिस्ट्री ऑफ द इन्डियन म्युटिनी’ में कर्नल जी.बी.मैलिसन ने लिखा है कि रूहेलखंड के विद्रोह के मुक़ाबले उत्तर-पश्चिमी सूबों के उत्तरी हिस्सों में विद्रोह की घटनाएं बहुत मामूली थीं.

अमरेश मिश्र ने अपनी किताब में रूहेलखंड की क्रांति के महत्व को नए नज़रिये से समझाने की कोशिश की है. बक़ौल अमरेश, जिन इतिहासकारों को लगता है कि अंग्रेज़ी हुक़ूमत के ख़िलाफ़ लड़ने वालों की नीयत सिर्फ़ अपनी ताक़त या सम्पत्ति बचाने की थी, उन्हें यह भी सोचना होगा कि जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया उनका इरादा भी तो ख़ुद को ही बचाने का था. इस लिहाज़ से देखें तो रूहेलों की लड़ाई दरअसल आज़ादी की लड़ाई ही थी. ख़ान बहादुर ख़ान अंग्रेज़ी हुक़ूमत के पेंशनर भी थे मगर जब ज़रूरत पड़ी तो वे उसी हुक़ूमत के ख़िलाफ़ लड़े.

- बरेलीः फ़्री विल बैप्टिस्ट चर्च

- चर्च में लगा पत्थर क्रांति की याद है.

- बरेली के क़िले में वह कोठरी जहां ख़ान बहादुर ख़ान को क़ैद रखा गया.

- बरेली ज़िला जेल में ख़ान बहादुर ख़ान की क़ब्र.

रूहेलखंड क्रांति के इतिहास की तमाम निशानियां अब भी जगह-जगह बिखरी हुई हैं, लोग अलबत्ता उनसे ग़ाफ़िल हैं. अक़ब कोतवाली तो ख़ैर अब जर्जर हाल में है मगर ज़िला जेल में बनी ख़ान बहादुर ख़ान की क़ब्र आज़ादी की ज़िद की ऐसी निशानी है, आमतौर पर जहां कम ही लोग जाते हैं. हालांकि उनकी शहादत की तारीख़ यानी 24 मार्च को उन्हें याद करने वालों की एक जमात वहां अब भी जाती है. छावनी का वह क़िला अब सेना के पास है, जिसमें अंग्रेज़ों ने ख़ान बहादुर ख़ान को क़ैद रखा था. कुछ वर्ष पहले सेना ने इसे दुरुस्त करके शहरियों के लिए खोला भी था, मगर फ़िलहाल वह बंद है.

फ़्री विल बैप्टिस्ट चर्च भी दौरे-गुज़िश्तां का एक गवाह है. सन् 1838 में बना शहर का यह सबसे पुराना गिरजाघर उन दिनों क्राइस्ट चर्च कहलाता था. तब गोरे फ़ौजी ही प्रार्थना के लिए वहां जाते थे. 31 मई को फ़ौजी वहां ‘संडे सर्विस’ के लिए जुटे थे. बाग़ियों ने चर्च पर हमला किया और आग लगा दी. कहते हैं कि इस हमले में चालीस गोरे मारे गए. मरने वालों में चर्च के पादरी, उनकी पत्नी और उनका आठ साल का बेटा भी था. चर्च परिसर में इन तीनों की क़ब्रें अब भी मौजूद हैं.

बाक़ी लोगों के नाम का ब्योरा कहीं नहीं मिलता. साल भर में जब यह फिर से बना तो फ़ौजियों को गिरजाघर में हथियार ले जाने की इज़ाजत भी दी गई. तभी की बनी हुई ऐसी बेंच चर्च में अब भी इस्तेमाल में हैं, जिनमें पीछे की तरफ राइफल टांगने के लिए खांचे बने हुए हैं. हैरानी की बात यह है कि रूहेलखंड की क्रांति के तमाम दस्तावेज़ों में इस चर्च पर हमले का कोई ज़िक्र नहीं मिलता. चर्च की बाहरी दीवार पर लगे पत्थर पर अलबत्ता विद्राहियों के इसे तबाह कर देने और इसके पुर्ननिर्माण का उल्लेख है.

चर्च के अंदर लगा एक और पत्थर बंगाल सिविल सर्विस के जॉर्ज डेवी रैक्स की स्मृति में है. नयाज़ अहमद खां की किताब ‘तारीख़े-रूहेलखंड’ के मुताबिक़ सेशन जज रैक्स और बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ.डी.बक ने शहर में फैली बदअमनी के बाद क़िला इलाक़े में अमान अली ख़ां की कोठी में पनाह ली थी, मगर बाग़ियों ने कोठी पर हमला करके दोनों की हत्या कर दी थी.

एक और निशानी नौमहला मस्जिद भी है. वह रमज़ान का महीना था और 22 मई को आख़िरी जुमा. नमाज के लिए बड़ी तादाद में शहर के लोग और फौज़ी भी जुटे. नमाज के बाद मौलवी महमूद अहसन ने अपनी तक़रीर के दौरान हुक़ूमत के अत्याचारों से निजात के लिए बग़ावत को जायज़ ठहराया. इस तक़रीर ने अर्से से सुलगती चिंगारी को जो हवा दी, 31 मई की बग़ावत में उसकी बड़ी भूमिका रही.

क़रीब साल भर बाद अंग्रेज़ों के रूहेलखंड पर फिर से कब्ज़े के दौरान हुए क़त्लोआम की एक गवाह यह मस्जिद भी है, जहां फ़ौजियों ने अजान के वक़्त इमाम सैयद इस्माइल शाह की हत्या कर दी. यह बेहद पुरानी कच्ची मस्जिद सन् 1906 में पक्की हुई. एक बड़े गुम्बद के साथ ही यहां नौमहले बने और यह नौमहला मस्जिद कहलाने लगी.

कवर | ख़ान बहादुर ख़ान

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं