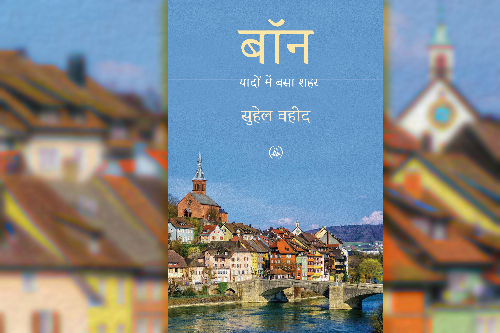

पुस्तक अंश | बॉन यादों में बसा शहर

(बॉन जर्मनी का ऐतिहासिक शहर है, सुहेल वहीद की नई किताब ‘बॉन यादों में बसा शहर’ जल्दी ही राजकमल प्रकाशन से छपकर आने वाली है. पेश से इस किताब का एक अंश, -सं)

जर्मनों को आज़ादी बहुत प्यारी है, इसीलिए उन्होंने इसके लिए तरह-तरह के तरीक़े भी निकाल रखे हैं. जैसे हर रेलवे स्टेशन के बाहर फ्री ज़ोन है जहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है. नंगा नाच सकता है, दारू पी सकता है, चीख़-चिल्ला सकता है, अपने साथ आए हुए आदमी को पीट सकता है. इस ज़ोन में बैठी किसी स्त्री को छेड़ सकता है और वह पलटकर जूतियों से उसे पीट सकती है.

अपने-आपको मार सकता है.अपने बाल नोच सकता है. लेकिन इस फ्री ज़ोन के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वह इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता. जर्मन बेहद अनुशासित, सुसज्जित और सुसंस्कृत लोग हैं. वे अपनी ज़िन्दगी में किसी भी तरह की ग़ैर-ज़रूरी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हर चीज़ के लिए उन्होंने आज़ादी दी हुई है. जहाँ पर जो अलाऊ है, वहाँ पर करिए लेकिन किसी के लिए भी परेशानी का सबब मत बनिए. इस फ्री ज़ोन पर एक सब-इंस्पेक्टर टाइप पुलिस मैन की ड्यूटी सिर्फ़ इसलिए लगी रहती है कि फ्री ज़ोन के अन्दर की आज़ादी बाधित न हो और बाहर भी न आने पाए.

जर्मनी अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना ही जाता है. हर मामले में सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ है. यहाँ हर किसी बात में जर्मनों में दर्जनों ख़ास बातें नज़र आती हैं. ये सोडा वाटर पीनेवाले हर मामले में किसी-न-किसी तरह बाक़ी दुनिया के लोगों से कुछ अलग ज़रूर हैं. सादा पानी पीना वहाँ के रिवाज में ही नहीं है. बुलबुले वाला, बबल्स वाटर पीते हैं जर्मनी वाले. यहाँ चूँकि डकार लेना बहुत बुरा माना जाता है और गैस पास करना तो किसी अपराध से कम नहीं, तो लोग अपने पेट का बहुत ध्यान रखते हैं. ख़ास कर लड़कियाँ बबल्स वाटर ही पीती हैं कि कहीं डकार न आ जाए जबकि अपने यहाँ सोडा वाटर पीने से डकार आती है. अमीबियासिस तो होती ही नहीं है यहाँ किसी के क्योंकि इन लोगों ने पीने के पानी के ट्रीटमेंट में ही एंटी अमीबियासिस टाइप का कोई केमिकल मिला दिया है.

जर्मनी में किसी के घर जाइए तो वह सोडा वाटर पेश भी करते हैं. मेहमान को सादा पानी पेश करने को बुरा मानते हैं. दोपहर में आम तौर पर गर्मागर्म पोर्क, टर्की या फिश खाना पसन्द करने वाले जर्मन रात में खाना नाम मात्र ही खाते हैं. मौसम कोई भी हो, सलाद में तरबूज़ और खरबूज़ा इनसे नहीं छूटता. ख़ूब पेट भरकर दिन में खाते हैं लेकिन रात में हल्के-फुल्के स्नैक्स से काम चला लेते हैं. सलाद इनके खाने का नियमित और अनिवार्य हिस्सा है. गोश्त बिना सब्ज़ी के नहीं खाते. कोई न कोई सब्ज़ी साथ में ज़रूर खाते हैं. गोश्त इनके वहाँ ओवन में बेक होता है, बाद में उसमें तरह-तरह के सासेज़ मिलाकर सलाद के साथ खाया जाता है. गोश्त के साथ सब्ज़ी अलग से बेक की जाती है या पकाई जाती है जिसे मिलाकर खाया जाता है.

फुटबाल के मैदान में चीते-सी फुर्ती दिखाने वाले जर्मन आम ज़िन्दगी में भी काफ़ी तेज़ होते हैं. सुस्ती को क़तई पसन्द नहीं करते बल्कि सुस्त लोगों के लिए सरेआम निगाहों से ही अपनी नापसन्दगी को दर्शा देते हैं. किसी भी मॉल के कैश काउंटर पर बैठी लड़की हो या फिर किसी ऑफ़िस, बैंक को चलाता कोई पुरुष, सभी तेज़ और चुस्त-दुरुस्त. उम्र कोई भी हो, सुस्ती बर्दाश्त नहीं होती इनसे. जो लोग हफ़्ते में पाँच दिन कसरत नहीं कर पाते, वह वीकेंड पर शनिवार को साइकिल चला लेते हैं या रेस कर लेते हैं कि पूरे सप्ताह सुस्ती न आने पाए. बीयर के दीवाने जर्मन सेहत के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करते. वीकेंड पर लोकल ट्रेनों में एक टिकट पर ब्वायफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कुत्ता और साइकिल इसीलिए फ्री रखी गई है क्योंकि लोग साइकिल से न जाने कितनी दूर चले जाते हैं, जहाँ से वापस आने के लिए ट्रेन दरकार होती है. इसी का नतीजा है कि जर्मनी के शायद ही किसी शहर में रविवार को दवा आसानी से मिल जाए. रोटेशन के हिसाब से एक शहर में दवा की सिर्फ़ एक दुकान ही खुलती है. पूरे बॉन में सिर्फ़ एक दवा की दुकान खुलती है, इसे एपोथीके कहते हैं.

रविवार इनका हॉलीडे होता है, हॉलीडे के अर्थ देखें तो छुट्टी के लिहाज़ से भी और ईसाई मज़हब के एतबार से पवित्र दिन होता है. जर्मनी में इस दिन के लिए मज़ाक़ में कहा जाता है कि जर्मनी में संडे को मरना भी मना होता है. कोई काम नहीं करते इस दिन जर्मन. इस दिन शान्ति बनाए रखने का इतना ख़याल रखते हैं कि अपने घर की दीवार में कील भी नहीं ठोकते कि कहीं पड़ोसी के आराम में ख़लल न पड़ जाए. अपने गार्डेन की छँटाई नहीं करते…ग़रज़ कि ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे पड़ोसी या किसी को दिक़्क़त होने की आशंका हो. आम तौर पर खिड़कियाँ बन्द रखने का रिवाज है लेकिन छुट्टी के दिन हर खिड़की पर पूरे पर्दे पड़े होना लगभग लाज़िमी है.

बेहद अनुशासित बल्कि कड़े अनुशासन में रहने वाले जर्मन रात के दो बजे सन्नाटे में भी सड़क पर रेड और ग्रीन लाइट का पालन करते हैं. इतने कड़े अनुशासन में क़ानून का पालन इन्हें बोर नहीं करता बल्कि इनका कहना है कि ये क़ानूनप्रिय लोग हैं. क्योंकि वे जिस क़ानून का पालन कर रहे हैं, वह इन्होंने ही तो बनाया है. बोर्था फान जुत्ना प्लात्ज़ पर कोलोन से लौटते वक़्त जो हुआ था, उसके बारे में हमने कई लोगों से बात की थी. हर कोई हँसकर टाल देता था लेकिन एक रोज़ जब हम थियोडर लिट स्ट्रासे के पास वाले डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान लेकर लौट रहे थे और एक जर्मन से इस बारे में बात की तो उसने जो कहा था, वह काबिलेग़ौर है. जब हमने उसे वह घटना बताई और पूछा कि आप लोग इतने वाटर टाइट कम्पाउंड में कैसे जी लेते हैं, तो उसने कहा था कि अरे, यह तो बड़ा आसान है. हमारा क़ानून है, हमने बनाया है और इसीलिए तो बनाया है कि उसे अपने-आप पर लागू करें. इसमें हैरानी वाली बात ही क्या है?

ज़ोर से बोलना इन लोगों को बिलकुल पसन्द नहीं. ख़ामोशी पसन्द जर्मनों के लिए चिल्लाना बहुत बड़ी बात होती है और कार का हॉर्न सिर्फ़ किसी ख़ुशी के मौक़े पर ही बजाया जाता है, जैसे फीफा की जीत के ज़न में पूरे जर्मनी की सड़कों पर दौड़ती कारों के हॉर्न बज रहे थे. इसके अलावा एम्बुलेंस को ही हॉर्न बजाने की इजाज़त है, पुलिस वैन को भी नहीं. इमर्जेंसी में ही वह सायरन ऑन कर सकती है. जर्मनी में आटम यानी बसन्त के बारे में बात हो चुकी है लेकिन गर्मियों में जर्मनी सड़कों पर आ जाता है और यही वह मौसम होता है जब यहाँ मक्खियाँ दिखती हैं. सड़कों पर इन्हीं दिनों जाम लग जाता है क्योंकि जर्मन राशन-पानी लेकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं. जैसे ही यहाँ 25 के आसपास पारा पहँुचता है, कोई कार से, तो कोई ट्रेन से, तो कोई साइकिल से ही घर से निकल पड़ता है. हमें बताया गया कि हाल-फ़िलहाल में यहाँ एसी का चलन नहीं था लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ भी दिखने लगा है और कई बड़ी कम्पनियाँ यहाँ एसी लांच कर रही हैं. कुछ घरों और ऑफ़िसों में एसी लगा भी लिया गया है.

जर्मनी को अच्छी सड़कों, पढ़े-लिखे बेहद सभ्य लोगों के लिए भी जाना जाता है. अच्छी क़ानून-व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है. जर्मनी को दुनिया भर की कम्पनियाँ और प्रबन्धन के लोग इसीलिए प्राथमिकता देते हैं. निवेश के लिए भी जर्मनी को कम्पनियों की पहली पसन्द माना जाता है. पूरी दुनिया में निवेश के लिए जो देश जाने जाते हैं, उनमें जर्मनी चौथे स्थान पर है. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था काफ़ी चौपट हो गई थी लेकिन बीसवीं शताब्दी के ख़त्म होने तक कड़ी मेहनत और तकनीकी दक्षता के साथ उत्पादों की गुणवत्ता में जर्मनी ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया और वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बनकर भी उभरा जो नाटो के अलावा दूसरे देशों को भी हथियार बेचता है. पवन चक्की से लेकर कार तक ‘मेड इन जर्मनी’ बेहतरीन सामान की पहचान बन गया. जर्मनी के उत्पाद का मतलब दुनिया तकनीक और क्वालिटी में लाजवाब मानती है.

फ्रैंकफर्ट, डुजलडर्फ और म्यूनिख—जर्मनी के इन तीन शहरों का जवाब नहीं. वैसे तो पूरे जर्मनी में लोग बेहतरीन ज़िन्दगी जीते हैं और सच कहें तो वाकई बेहतरीन ज़िन्दगी के सारे इन्तज़ाम जर्मनों ने अपने लिए मुहैया कर रखे हैं, लेकिन इससे भी ऊपर जर्मनी के यह तीन शहर हैं जो अपनी क्वालिटी लाइफ़ के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. इन शहरों में जीवन स्तर बेहद स्तरीय है, बेहद ऐशोआराम वाली ज़िन्दगी जीते हैं यहाँ के लोग. कम्यूनिस्ट जड़ों से पैदा हुए और कम्यूनिस्ट आन्दोलनों के साये तले पले-बढ़े जर्मनी में मजाल नहीं कि जो कहें और न करें. ज़ुबान के भी बड़े पक्के होते हैं. ‘हाँ’ का मतलब ‘हाँ’ और ‘न’ का मतलब ‘न’ ही होता है. अपनी धरोहरें सँजोने और ट्रेड यूनियनों के अनुसार नियम-क़ायदों पर चलने वाले जर्मनी की आधे से अधिक आबादी अपने-आपको ‘नो रिलीजियन’ की श्रेणी में रखती है और तकरीबन 55 फ़ीसदी लोग शादी में भी विश्वास नहीं करते. जर्मनी में हर छात्र को कक्षा छह से सेक्स एजूकेशन देने की व्यवस्था है.

यहाँ लेफ्ट वाकई लेफ्ट है. जैसे अपने यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि बाएँ चलना है लेकिन जर्मनी में दाएँ चलना सही है, बाएँ चलना ग़लत. हम लोग इसे कहते थे कि राइट इज़ रियली राइट. अपने यहाँ कारों में राइट की तरफ़ होती है ड्राइविंग सीट लेकिन यहाँ बाईं तरफ़ होती है ड्राइविंग सीट. इतना ही नहीं, अपने यहाँ हर किसी को देखकर कोई मुस्करा देता है तो उसे बदतमीज़ी माना जाता है लेकिन जर्मनी में कोई आपके सामने पड़ जाए और उसे देखकर आप न मुस्कराएँ तो अनकल्चर्ड माने जाएँगे. इतने ज़्यादा विरोधाभास थे जर्मनी और अपने में कि कई बार उलझन होती थी. कभी-कभी लगता था कि क़ानून में इतना ज़्यादा बँधने वाले ये लोग बेवजह ही आज़ादी की पैरोकारी का ढिंढोरा पीटते हैं.

जब कार्ल स्ट्रासे पर रहते थे तो याद है कि एक दिन सुबह जौहर के साथ निकले थे और बीथोफेन म्यूज़ियम के सामने से होते हुए दाईं तरफ़ मुड़ते हुए जा रहे थे. यह हम लोगों का रास्ता था और कई बार इधर से ही जाते थे. उस दिन भी जा रहे थे. यहाँ पर ढेर सारे रोड साइड रेस्ट्राँ थे जिन पर हमेशा फ़िरंगी बैठे मिलते थे बीयर पीते हुए. उस दिन भी वैसा ही मंज़र था तो अचानक ज़ेहन में एक बात आई कि ये लोग सुबह से ही बीयर पीने आ जाते हैं, पूरा-पूरा दिन लड़कियाँ लिये बैठे रहते हैं या घूमते रहते हैं. काम कब करते हैं? इस पर जौहर ने चौंककर कहा था कि अरे, काम करने के लिए हम लोगों को बुलाया जो है! हम लोग हैं न काम करने के लिए. गोरे काम कहाँ करते हैं. वे गोरे हैं, वे काम क्यों करेंगे? ज़ेहन एकदम झन्ना गया था यह बात सुनकर लेकिन सच शायद यह नहीं है. इन लोगों ने ही दुनिया में सबसे ज़्यादा काम किया है. इसके सैकड़ों सबूत हैं. हमारे पास आज जो कुछ भी है, उसमें से ज़्यादातर का अविष्कार इन्हीं फ़िरंगियों ने किया है, वैसे भी हम एशिया वाले भगवान पैदा करने वाले लोग हैं. ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, यहूदी और हिन्दू जैसे पुराने मज़हब एशिया में ही पैदा हुए. अभी भी इस इलाक़े में मज़हब पैदा हो रहे हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका में रोज़ कोई न कोई वैज्ञानिक अविष्कार जन्म ले रहा है. इसी के सहारे ये लोग पूरी दुनिया पर राज भी करते हैं ये, कभी परोक्ष रूप से तो कभी अपरोक्ष रूप से.

स्वेज नहर, जिसकी वजह से ही एशिया और यूरोप भौगोलिक रूप से क़रीब आए. स्वेज नहर के बनने से पहले एशिया से आ रहे जहाज़ अफ्रीकी महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाकर यूरोप पहँुचते थे. उस वक़्त काहिरा में फ्रांस के राजदूत फेर्दिनां दे लेसेप ने मिस्र के उसमानी बादशाह सईद पाशा से एक नहर बनाने की इजाज़त माँगी. बहस यह हुई कि इस नहर को बनाने में जो ख़र्च आएगा, वह कौन देगा?बात आगे बढ़ी तो दे लेसेप को सईद पाशा ने स्वेज कनाल कम्पनी को अपने ख़र्च पर नहर का निर्माण पूरा करने के बाद उस पर 99 साल तक नियंत्रण करने की शर्त के साथ नहर बनाने की मंज़ूरी दे दी, यह सोचे बग़ैर कि इसका अंजाम क्या होगा.

यह नहर मिस्र के दक्षिण में स्वेज शहर से लेकर उत्तर मिस्र में सईद बन्दरगाह तक फैली है. इसके दक्षिण में इस्माइलिया शहर है. नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और शुरुआत में मज़दूर बेलचों और कुदालियों से काम करते थे. इसके बाद भाप से चलने वाली भारी मशीनें यूरोप से लाई गईं. मज़दूरों में हैज़ा फैलने की वजह से काम बीच-बीच में कभी रुक जाता था और कई-कई महीनों रुका रहता था. फिर भी किसी तरह इस नहर को पूरा करने में 10 साल लग गए. 1869 में इसकी गहराई केवल 25 फ़ीट थी यानी क़रीब सात मीटर. सतह पर इसकी चौड़ाई 60 से लेकर 90 मीटर तक थी. नहर खुलने के बाद पहले एक साल में केवल 500 जहाज़ ही नहर पार कर पाए.

1875 में ब्रिटेन ने स्वेज कनाल में शेयर ख़रीदे और सात ही साल बाद मिस्र पर धावा बोलकर उसे अपना उपनिवेश बना लिया. 1936 में मिस्र और ब्रिटेन के बीच समझौते के बाद मिस्र आज़ाद हो गया लेकिन ब्रिटेन ने नहर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन को नहर पर नियंत्रण छोड़ना पड़ा और 1956 में तब के राष्ट्रपति कमाल अब्दुल नासिर ने कनाल का राष्ट्रीकरण किया. वे नहर के इस्तेमाल के लिए टैक्स लागू करना चाहते थे लेकिन इस्राएल ने बदले में मिस्र पर हमला किया जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिक भी इस नहर पर क़ब्ज़ा ज़माने पहँुच गए. मामला तब सुलझा जब संयुक्त राष्ट्र ने दबाव डाला.

1966 में नहर फिर बन्द हो गई जब इस्राएल ने सिनाई प्रायद्वीप पर क़ब्ज़ा कर लिया. मिस्र और इस्राएल की सेना आठ साल तक स्वेज नहर के आर-पार तैनात रही. फिर 1975 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने स्वेज कनाल को दोबारा खोला और इस्राएल से शान्ति बहाल की. फ़िलहाल इस नहर से हर रोज़ क़रीब 50 जहाज़ गुज़रते हैं. हर साल 300 टन सामान इस नहर से ले लाया जाता है. यह दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है. तो यह हैं फ़िरंगी और उनके काम या करतूत और दूसरी तरफ़ वे हैं जिनमें से हम लोग हैं. फ़र्क़ अपने-आप समझा जा सकता है. इसी से मिलती-जुलती कहानी वह है कि हिन्दुस्तान में कैसे मुग़ल बादशाह जहाँगीर के आगरा दरबार में विलियम हॉकिन्स की ऐतिहासिक मुलाक़ात ने हिन्दुस्तान की तक़दीर बदल दी. वह 1606 में सूरत के रास्ते अपने जहाज़ हेक्टर को लेकर हिन्दुस्तान आया था. उसी आमद और ईस्ट इंडिया कम्पनी की हिन्दुस्तान में कारोबार फैलाने की शुरुआत और फिर इन्हीं ब्रिटिश फ़िरंगियों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के सहारे ही हिन्दुस्तान पर क़रीब दो सौ साल तक राज किया. इससे पहले थामस रे जहाँगीर के दरबार में घुसपैठ बना ही चुका था और वह जहाँगीर का दुलारा भी हो गया था.

ख़ैर, बात हो रही थी जर्मनी की, तो जर्मनी का जहाँ नाम आता है, वहाँ जर्मन शेफर्ड का भी नाम आता है. लेकिन दरअसल इनका नाम शेपर्ड है. जर्मनी ने जैसे हर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, वैसे ही कुत्तों की नस्ल पैदा करने में भी इन लोगों ने कमाल किया है और 10 ऐसी नस्लें तैयार की हैं जो दुनिया भर में मशहूर हुई हैं. इनमें जर्मन शेपर्ड सबसे ज़्यादा मशहूर है. इस मशहूर नस्ल का ज़िक्र 1899 में श्ब्रीड रजिस्ट्री ऑफ़ द क्लब ऑफ़ जर्मन शेपड्र्स में मिलता है. पहले विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश ने इसका नाम एल्सेशियन तो वहीं दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकियों ने ‘जर्मन’ शब्द हटाकर इसका नाम सिर्फ़ ‘शेपर्ड’ रखा.

जर्मन शेपर्ड कुत्तों की एकदम नई नस्ल है. शेपर्ड कुत्ते की पहली ब्रीडिंग 1899 में जर्मनी में हुई. जर्मनी में ब्रीडिंग होने के कारण ही इसे जर्मन शेपर्ड भी कहा जाता है. जर्मनी में अलग-अलग इलाक़ों में पाए जाने वाले शेपर्ड कुत्तों के मिश्रण से निकली है जर्मन शेपर्ड नस्ल. माक्स फ़ॉन श्टेफानित्स को इस नस्ल का खोजी माना जाता है. श्टेफानित्स एक ऐसा कुत्ता चाहते थे जो बुद्धिमान, आज्ञाकारी, मेहनती, साहसी, फुर्तीला और ताक़तवर हो. श्टेफानित्स ने सालों तक कई कुत्तों का अध्ययन किया. लेकिन उन्हें कोई ऐसी अकेली नस्ल नहीं मिली जिसमें ये सभी गुण हों. एक शो के दौरान उन्हें मिक्स ब्रीड का एक कुत्ता दिखाई दिया. उस कुत्ते से प्रभावित होकर श्टेफानित्स ने नई नस्ल जर्मन शेपर्ड नस्ल होने का दावा किया.

पहले विश्वयुद्ध के दौरान जब ब्रिटेन को जर्मनी के शेपर्ड कुत्तों का पता चला तो उन्होंने इसे एल्सेशियन कहा. फिर जर्मन शेपर्ड नाम रखा. धीरे-धीरे यही नाम मशहूर हो गया. दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हिटलर की सेना में 30 हज़ार से ज़्यादा शेपर्ड कुत्ते थे. वे यातना शिविरों की रखवाली करते थे. युद्ध में कब्ज़ाई गई ज़मीन की रखवाली के लिए भी इन कुत्तों का सहारा लिया गया. जर्मन शेपर्ड, इनसान और दूसरे जानवरों के साथ दोस्ताना तरीक़े से रहने के लिए मशहूर हैं. बच्चों के साथ वे बहुत ही दोस्ताना रहते हैं. जर्मन शेपर्ड कुत्ते को फ़ालतू इधर-उधर घूमने का शौक़ भी नहीं होता. वे अपने मालिकों के साथ बाहर घूमना बेहद पसन्द करते हैं. उन्हें चुनौती भरे खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है. जर्मन शेपर्ड को छोटे से घर में नहीं पालना चाहिए. इस कुत्ते को काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है. यह बेहद बुद्धिमान कुत्ता है. इस नस्ल के कुत्ते आसानी से नई चीज़ें सीख जाते हैं. वे खोज के साथ-साथ रखवाली और पीछा करने के काम भी आते हैं. इनमें ग़ज़ब की ज़िम्मेदारी का भाव होता है जो इन्हें औरों से बहुत ज़्यादा अहम बनाता है. अपने इलाक़े की हर चीज़ की वह पूरी शिद्दत से रखवाली करते हैं. इन कुत्तों में अपने मालिक के साथ किसी भी माहौल में ढल जाने की ग़ज़ब की महारत होती है.

जर्मनी में शेपर्ड कुत्तों के अलावा ग्रेट डैन नाम की भी नस्ल तैयार की गई है. दुनिया में यह कुत्तों की सबसे बड़ी नस्ल है. यह नस्ल 17वीं शताब्दी में जर्मनी में बनाई गई. इन्हें शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था. एक और नस्ल है, अमेरिकन एस्कीमो डॉग. नाम से लगता है कि यह अमेरिकी नस्ल है, लेकिन ऐसा है नहीं. पहले विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ने इसका नाम बदल दिया. अमेरिकी इसे अपने यहाँ की नस्ल बताते हैं. वही जर्मन अन्तरराष्ट्रीय संघ इसे जर्मन स्पिट्ज़ कहता है. फिर नम्बर आता है बॉक्सर का. 19वीं शताब्दी की शुरुआत में म्यूनिख में तीन जर्मनों ने बुलडॉग और एक अंजाने कुत्ते का क्रॉस कराया. यह प्रयोग कई पीढ़ियों तक किया गया और आख़िर में बॉक्सर नस्ल मिली. 1902 के जर्मन रिकॉर्ड में इसका ज़िक्र है. अब बारी आती है डॉक्सहुंड की. यह भी कुत्तों की एक जर्मन नस्ल है. डॉक्स का अर्थ है : पीछा करने वाला और हुंड का मतलब है : कुत्ता. यह कुत्ता शिकार में मदद करता था, साथ ही काटने के लिए भी मशहूर था. इस नस्ल को आज भी मूल रूप से शिकारी कुत्ता माना जाता है.

छोटा और बड़ा मुंस्टर लांडर, यह नस्ल भी 1902 में आधिकारिक रूप से सामने आई. एडमुंड लोएंस ने इस नस्ल की खोज की. इस नस्ल के कुत्ते बहुत कम दिखाई पड़ते हैं. इनकी ब्रीडिंग में ख़ासे हुनर की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा है वायमारानर, सिल्वर चमकवाला यह कुत्ता इनसान का साथ बहुत पसन्द करता है. पहली बार इस कुत्ते की ब्रीडिंग जर्मनी के वायमार शहर में हुई. इसीलिए इसका नाम वायमारानर पड़ा. बाद में ये कुत्ते दूसरे देशों तक भी पहँुचे. डॉबरमैन पिनषर की नस्ल भी भी जर्मनी में तैयार की गई. 19वीं शताब्दी की शुरुआत में टैक्स और चुंगी का पैसा वसूलने वाले अधिकारियों को गश्त में एक रक्षा करने वाले कुत्ते की ज़रूरत महसूस हुई. वायमार में इसके लिए पिनषर और पाइंटर कुत्ते की क्रास ब्रीडिंग कराई गई, जिससे डॉबरमैन पिनषर नस्ल विकसित हुई. इनके अलावा जर्मन कुत्तों में सबसे ख़तरनाक क़िस्म का रोटवाइलर होता है. यह बेहद आक्रामक क़िस्म के कुत्ते होते हैं और मीट कारोबारियों के साथी के तौर पर मशहूर हैं.

यह कुत्ता चोरों और जंगली जानवरों से मांस की हिफ़ाज़त करता था. इस कुत्ते के जबड़े बहुत मज़बूत होते हैं. रोटवाइलर के लिए कहा जाता है कि इसके जबड़े इतने मज़बूत होते हैं कि वह तक़रीबन डेढ़ क्विंटल के दबाव से काटता है. कामकाजी कुत्तों में ही श्नाउजर भी शुमार होता है. बालों के झुंड वाले इन छोटे कुत्तों की नस्ल को दक्षिण जर्मनी में तैयार किया गया. ये नस्ल चूहे और छछूंदर पकड़ने में माहिर होती है.

कुत्तों से सीधे ब्रेड पर जाना ठीक नहीं लग रहा है लेकिन जर्मनी का ज़िक्र हो और ब्रेड का नहीं, यह हो ही नहीं सकता. जर्मनी में अमेरिकी राष्ट्रपति जाएँ या कोई और, जर्मन ब्रेड से ही उसकी ख़ातिर होगी. ज़ाहिर है कि लोग इसे बेहद पसन्द करते हैं. जर्मनी में अक्सर विदेशियों के मुँह से ‘आई लव जर्मन ब्रेड’ सुना जा सकता है. दरअसल यहाँ के ब्रेड में बहुलता की वजह जर्मनी का मौसम है, जहाँ हर तरह की फ़सल पैदा होती है. लेकिन जर्मनी बेकरी के विकास में इतिहास और भूगोल की भी बड़ी अहम भूमिका है. स्थानीय ब्रेड जर्मनी के छोटे-छोटे रजवाड़ों के लिए अपनी पहचान बनाने का ज़रिया रहे हैं. जर्मनी समुद्र के रास्ते पर है. यहाँ से बहुत-से देशों के लोग गुज़रे हैं—मसलन तुर्की, ब्रिटिश और फ्रांसीसी. नेपोलियन ने हैम्बर्ग में ही लंगर डाला था और वहाँ फ्रांस ब्रोएचेन है जो निश्चित तौर पर फ़्रेंच के अतीत के साथ जुड़ा होगा. इससे सब ने जर्मनी की परम्परा पर अपनी छाप छोड़ी है. लेकिन पिछले कई वर्षों से जर्मनी की बेकरी को संघर्ष झेलना पड़ रहा है ख़ास तौर पर पारम्परिक बेकरी को. नई मल्टी नेशनल्स की फूड चेन और सुपर बाज़ार आ जाने के बाद मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं. इस व्यवसाय को युवकों ने अपनाना छोड़ दिया है. घटती और बूढ़ी होती आबादी के बीच बेकरी में पेशा सीखने वालों की तादाद लगातार गिर रही है. सुबह जल्दी काम शुरू होने की वजह से भी बहुत से युवा इससे किनारा कर रहे हैं. इस कारोबार में नई नस्ल को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कोई ख़ास नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं.

सम्बंधित

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं