पढ़ते हुए | अगम बहै दरियाव

सही है कि आज़ादी के बाद से अब तक गाँवों का चेहरा काफ़ी बदल गया हैं, संसाधन और सोच बदली है और लोग भी, मगर इतना भी नहीं बदले हैं कि बनकट गाँव और वहाँ के बाशिंदों को पहचानने में कोई ख़ास मुश्किल पेश आए. हाल ही में आए शिवमूर्ति के उपन्यास ‘अगम बहै दरियाव’ को पढ़ते हुए बनकट की रोशनी में आप उत्तर भारत, ख़ासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँवों को ज़रूर पहचान लेते हैं, ऐसे गाँव जो आपके देखे-पहचाने हुए हैं, उपन्यास के किरदारों से मिलते-जुलते कितने ही लोगों से कभी न कभी आप भी ज़रूर मिले ही होंगे. और ऐसे में यह पढ़ने वालों की यादों का दरियाव बन जाए तो कोई हैरत नहीं. यह उपन्यास ग्राम्य जीवन का ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज़ है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के साथ ही सांस्कृतिक पहलुओं की जीवंत झांकी शामिल है, जो बाक़ी रह गया है और वह भी, जो बिला गया है.

गाँव की ज़िंदगी को क़रीब से देखते-जीते रहने वाले शिवमूर्ति जब वहाँ की कहानियाँ कहने बैठते हैं, तो सुनने वाले हुँकारी भरना भूल सकते हैं. उनकी क़िस्सागोई का अंदाज़ तो निराला होता ही है, एक वजह शायद यह भी है कि उनके क़िस्सों में कल्पना कम और अनुभूत का तत्व इतना ज़्यादा होता है कि सीधे चेतना पर असर करता है. उनकी भाषा और कहन का सरल प्रवाह पढ़ने वाले को बाँध लेता है. ‘अगम बहै दरियाव’ इसकी ताज़ी नज़ीर है. इसमें कथाक्रम के शीर्षक पढ़ने के साथ ही जिज्ञासा और झुरझुरी का जो भाव पैदा होता है, वह 586 पन्ने का उपन्यास पढ़ जाने की ललक भी जगाता है – नेल्सन मंडेला कौन जाति हैं या सूरदास को पंचर बनाने का लोन या फिर, वॉज़ शॉट मल्टीपल टाइम्स.

चार दशकों से ज़्यादा काल में फैली इस गाथा का वितान कहीं ज़्यादा बड़ा है, जिसे दो रेखाचित्रों के ज़रिये सांकेतिक रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है – हल और बैलों की जोड़ी और ट्रैक्टर. देखा जाए तो बैल और ट्रैक्टर गाँव की ज़िंदगी में दो युगों के प्रतीक हैं, दो अलग दुनिया जैसे कि बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली, और इन युगों के बीच कितना कुछ तो बीत जाता है, रीत जाता है. एक पुरखों से मिली विरासत है, और दूसरा विकास की निशानी. एक कुदरती सलीका है तो दूसरा कुवैती कुओं का तेल पीता है. और इन दोनों ही युगों में देश के औसत किसान और मजदूर किस क़दर दुश्वारियों में जीते आए हैं, बनकटी के बाशिदों की ज़िंदगी उसकी मिसाल भर है. आज़ादी के पहले उनकी ज़िंदगी में खलनायकों की सूरतें हुआ करती थीं – ज़मींदार, उनके कारिंदे-कारकून, अंग्रेज़ हाकिम-हुक्काम…जिस सुराज की ख़ातिर देश ने आज़ादी का सपना देखा, वह आई तो किसानों की ज़िंदगी में इतना बस फ़र्क लाई कि उनके दुश्मनों की शक़्लें और चोले बदल गए. ग़रीब-गुरबा को तो अब उनकी क़िस्मत का फ़ैसला करने वाले बे-चेहरा दुश्मनों से भी निपटना है.

पुलिस-थाना, कोर्ट-कचहरी, लगान-गुमाश्ता, आढ़ती-साहूकार, चक्रवृद्धि ब्याज, साहेब-चौकीदार तो जाने कब से उनकी ज़िंदगी में खलल का सबब बनते आए, और ज़मींदार भी कहीं गए नहीं, बस चोला बदल के आ गए – कहीं वह नौकरशाह के चोले में है, तो कहीं बैंक के मैनेजर या तहसील के अमीन की शक़्ल में, कहीं काला कोट पहने वकील की धज में तो कहीं झक सफ़ेदी में लिपटे नेता की ज़बान और लहज़े में. डब्ल्यू.टी.ओ. को तो उन्होंने देखा भी नहीं, जैसे कि सरकार को नहीं देखा. नए ज़माने में दुश्चक्र के ये सृष्टा खाल खींचकर भूसा भरवाने की धमकी भले ही नहीं देते मगर खाल खींच लेने में कोई कसर भी नहीं उठा रखते.

किसानों ने और मजदूरों ने महलों के ख़्वाब कब पाले, उन्हें तो अपनी मेहनत पर भरोसा है और इसी के बूते वे दो जून की रोटी और हाड़े-गाढ़े काम आने भर की मामूली बचत से ही संतोष पा जाते हैं मगर मेहनत के बूते उन्हें इतना भी कहाँ मयस्सर होता है. आलू पैदा करें तो कौड़ियों के मोल बेचने की मजबूरी, गेहूँ-धान पैदा करें तो बिचौलियों को बेचने की मजबूरी, गन्ना उगाएं तो फिर चीनी मिल की पर्ची लाने के लिए घूस के रुपये कहाँ से जुटाएं, वो भी कर लें तो दाम पाने के लिए कितना सब्र और इंतज़ार करें. इस नेता की बात पर एतबार कर लें तो दूसरे की दुश्मनी और साजिशों का क्या करें. काम तो सबका सबसे पड़ता है, जाति-बिरादरी अगोरने भर से काम नहीं चलता, मगर उससे अलग हो भी जाएं तो पूछता कौन है? जिनको फ़िल्मों में देखकर गाँव की ज़िंदगी ख़ुशहाल और रुमानी लगती है, असलियत जानने के लिए उन्हें ‘अगम बहै दरियाव’ ज़रूर पढ़ना चाहिए.

एक बार एक बैठकी में शिवमूर्ति जी ने अपने एक समकालीन कथाकार की जिज्ञासा के बारे में बताया था, जो उनकी कहानी के किरदारों से मिलने और उनका गाँव देखने के लिए साथ जाना चाहते थे. शिवमूर्ति जी ने उन्हें बताया कि बरसात के दिनों में ठीक नहीं रहेगा, कीचड़-पानी की वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं. ट्रैक्टर पर बैठकर ही वहाँ पहुंचा जा सकता है. सुनने वाले ने कल्पना में उनका गाँव देखा और शायद उनके ज़ेहन में हिंदी फ़िल्म का कोई गाँव चमका तो उन्होंने सवाल किया था, ‘फिर तो आपके गाँव में डाकू भी आते होंगे?’

डाकू तो ख़ैर इस आख्यान में भी आते हैं. सारे मर्दों के बारात में जाने के बाद टोले में मर्द के नाम पर अकेले बचे, रतौंधी के मारे तिरबेनी बाबा रात को खटिया पर पड़े-पड़े पुराने दिनों की बारात का मुजरा याद करके ख़ुश हो रहे थे तभी डाकुओं ने धावा बोला था, हालांकि बाद में वे बैंक वाले निकले. लगन के दिनों में पूरब के गाँवों में रतजगा करने वाली औरतों की ठिठोली का यह पुराना अंदाज़ है. मर्दों के कपड़ों में अक्सर वे डाकू या पुलिस वाले का भेष धरकर सो रहे लोगों से ऐसी चुहल किया करती थीं – उनका वक़्त कट जाता और गाँव वालों को कई दिनों तक कहने-सुनने के लिए नए क़िस्से मिल जाते.

बनकट गाँव में रहने वाले पहलवान के साथ पढ़ने वाले दो किरदार इस क़िस्से में आते हैं – मुरली और नथमल. मुरली सूरत जाकर कपड़ा मिल में नौकर हो गया और नथमल गल्ले की ख़रीद-फ़रोख़्त के पुश्तैनी काम में लग गया. पहलवान ने खेती का पुश्तैनी धंधा अपनाया तो उनकी सारी उम्र इसी जोड़-घटाने में बीत गई कि गेहूँ की फ़सल का वाजिब दाम पा जाएं तो बीज-खाद का कर्ज़ चुकाएं, बेटे की फ़ीस भरें मगर बेटी के ब्याह का ख़र्च कहाँ से जुटाएं. खेत बेचें या फिर बेटे का ब्याह मान जाएं और उसे मिला हुआ दहेज देकर बेटी विदा करें. चीनी मिल के ख़रीद से इन्कार करने पर खेत में सूख गए गन्ने को आग लगाने से पहले वह ईख माई से माफ़ी माँगते हैं. मुनाफ़े का सपने दिखाकर बैंक मैनेजर पाँडे को ट्रैक्टर का कर्ज़ ख़ुशी-ख़ुशी दे देता है मगर कर्ज़ और ब्याज़ भर पाने में असमर्थ भगवत पाँडे कचहरी की हवालात में बंद रहने की ज़िल्लत भर से छुटकारा नहीं पाते, तो अंततः ख़ुदकुशी कर लेते हैं. अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने की ठानकर छत्रधारी के दरवाज़े से हटे संतोखी को अपना हड़पा हुआ खेत वापस पाने के लिए 32 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा, हर कोर्ट से जीतते रहे मगर खेत पर कब्ज़ा मिला तो बाग़ी जंगू के दखल पर.

हाईस्कूल में पाइथागोरस की एक प्रमेय पढ़ाई जाती थी कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है. इसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता था. पहलवान को लगता है कि किसान की जिन्दगी की प्रमेय पाइथागोरस की प्रमेय से भी ज्यादा कठिन है. कोई बताने वाला नहीं है कि इसे हल करने वाला पाइथागोरस कब पैदा होगा?

किसान का सारा कौशल तो उसके जाँगर में है, वह अपने खेतों में फ़सल उगाने का हुनर जानता है, उसका वाजिब दाम पाने के लिए बाज़ार की तिकड़में, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट या एमएसपी के फ़ार्मूले भला उसे कहाँ मालूम? वह कुदरत से तादात्म्य रखकर जीता आया है, गाय-गोरू, भेंड़-बकरी, पेड़-पारूख के बारे में उसका देशज ज्ञान उसे जीने में मदद करता आया है मगर व्यवस्था ने उसे हाइब्रिड बीज, खाद की लाइनों, सरकारी काँटों पर कटौती और दस्तूरी के झमेलों में फंसा डाला है. यह आख्यान उनकी ऐसी ही मजबूरियों, दबंगों की साजिशों, पुलिस-पूंजीपतियों, नेताओं-नौकरशाहों के मकड़जाल, जाति-बिरादरी के जंजाल और इस बहाने राजनीति के उनकी ज़िंदगी में दख़ल से कसमसाते-छटपटाते लोगों की ज़िंदगी की दास्तान है. लेखक ने इमरजेंसी के दिनों में नसबंदी के आतंक से लेकर अयोध्या आंदोलन, मंडल कमीशन, दलित राजनीति के उभार और किसान आंदोलन की घटनाओं के ज़रूरी ब्योरे तो दर्ज किए ही हैं, किसानों-मजदूरों के जीवट के तमाम रंग भी उपन्यास में संजोये हैं. व्यवस्था के छल-छद्म और तमाम दुश्वारियों के बीच यह जीवट ही है, जो उन्हें ज़िंदा रखता है, और पुरखों से विरसे में मिली रवायतें हैं, जो रंगों की विविध छटाओं की तरह आकर जब-तब उन्हें ख़ुश होने का मौक़ा देती हैं.

इस उपन्यास में शिवमूर्ति ने अवधी लोक-जीवन के आचार-विचार, बात-व्यवहार के साथ ही तीज-त्योहार, मेलो-ठेलों, गीत-गवनई, शादी-ब्याह के मौक़ों के जो मंज़रनामे दर्ज किए हैं, इतने विस्तार से अन्यत्र वे शायद ही कहीं पढ़ने को मिलें. सच तो यह है कि ऐसा वे ही कर सकते थे, कि बारात में बाइयों की मौजूदगी, उन्हें देखने-सुनने का उत्साह-उछाह, ख़ाली दुपहरिया में इत्र और केवड़े की महक में डूबे माहौल के बीच रास-रंग की महफ़िलें और बारातियों की चुहल, द्वारपूजा और मड़वे में बैठने के बीच के वक़्त में घरातियों-बारातियों के बीच शास्त्रार्थ, और खिचड़ी के मौक़े पर ढोल की थाप के बीच किसी-किसी का चेहरा-कान तक सुर्ख़ कर देने वाली गारी गाती औरतों का दल, दरअसल उनकी पीढ़ी की स्मृति में ही इतना चटख़ बचा हुआ हो सकता है कि ऐसा सजीव ब्योरा पढ़ाया जा सके. उनके बाद की पीढ़ी को यह सब अगर याद भी हो तो वह बहुत धुंधली याद होगी.

यह सब तो बारातियों के मनोरंजन के लिए रात भर वीसीआर पर फ़िल्में देखने का चलन शुरू होने से पहले की रवायतें थीं. और अब तो डीजे के शोर में बाई जी का रक़्स, बड़े-बूढ़ों की ठिठोली, और घराती औरतों की गारी जैसी परंपराएं जाने कब की गुम हो चुकी है. गाँवों में ब्याह के नए मानक समझने के लिए शायद यह एक संदर्भ ही काफ़ी हो – दुलहा का मुँह जैसे फैजाबादी बंडा/ चढ़ै क माँगै हीरो होंडा.

उपन्यास के किरदारों की ज़िंदगी में घुला प्रेम और ख़ुशियाँ अगर पढ़ने वालों को संतोष देती हैं तो उन पर आने वाली विपत्तियाँ, उनसे पार पाने की छटपटाहट उद्विग्न भी करती है. इन दास्तानों में हालात और मनःस्थितियों और संवेदनाओं के इतने सूक्ष्म ब्योरे गुंथे हुए हैं कि पढ़ते हुए आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. हिंदी कथा-साहित्य की दुनिया में गाँव और किसान अर्से से ग़ायब रहे हैं, ख़बरों में अलबत्ता कभी-कभार उनका ज़िक्र आ जाता है, वह भी किसी आपदा या अपराध के संदर्भ में या फिर आंदोलनों के दौरान और वह सब कुछ इतना सतही होता है कि उसमें गाँव के यथार्थ की रत्ती भर झलक नहीं मिलती. ‘अगम बहै दरियाव’ वह ख़ाली जगह भरता है, पूरी संवेदनशीलता के साथ सच्चाई की तस्वीर रचता है और नायाब क़िस्सागोई का उदाहरण पेश करता है.

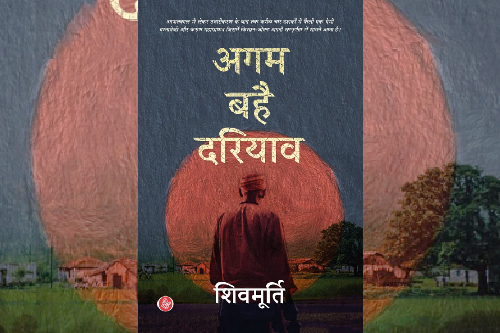

किताब | अगम बहै दरियाव

लेखक | शिवमूर्ति

प्रकाशक | राजकमल प्रकाशन

सम्बंधित

एक ख़ंजर पानी में | फंतासी में हक़ीक़त का अक्स

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं