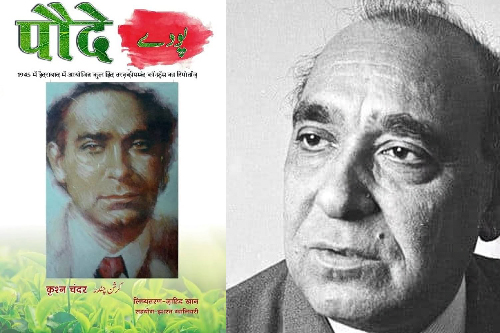

पौदे | कृश्न चंदर का अदबी शाहकार

हैदराबाद में 1945 में हुई ऑल इंडिया तरक़्क़ीपसंद काँफ़्रेंस को केंद्र में रखकर कृश्न चंदर ने एक रिपोर्ताज लिखा था – ‘पौदे’. इसका हिंदी लिप्यातंरण ज़ाहिद ख़ान ने किया है, जो हाल ही में छपकर आया है. और इस तरह यह रिपोर्ताज ऐसे लोगों को भी पढ़ना मयस्सर हुआ है, उर्दू के रस्मुलख़त से जिनकी वाक़फ़ियत नहीं. यों इसे पढ़ते हुए कोई अफ़साना पढ़ने जैसा ही लुत्फ़ आता है, बस एक बात जो इसे अफ़साने से अलग करती है, वो यह कि इसके तमाम किरदार सच्चे और हमारे जाने-पहचाने हैं, सज्जाद ज़हीर, अली सरदार जाफ़री, मुल्कराज आनंद, मदन गोपाल, सिब्ते हसन, कैफ़ी आज़मी, जोश मलीहाबादी, फ़िराक गोरखपुरी, वामिक़ जौनपुरी, साहिर लुधियानवी समेत और भी कई.

जिस काँफ़्रेंस के बहाने यह रिपोर्ताज लिखा गया, उसके सरसरी ब्योरे इसमें ज़रूर मिलते हैं, मगर बाक़ी का ब्योरा इसमें शिरकत करने वाले अदीबों का ख़ाका है और सफ़रनामा भी. ऐसा सफ़रनामा जिसे पढ़ते हुए लगता है कि इसे और तवील होना चाहिए था, या कि रेलगाड़ी को इतनी जल्दी हैदराबाद नहीं पहुँचना चाहिए था. हैदराबाद रवाना के लिए बोरीबंदर के रेलवे स्टेशन पर अदीबों के इकट्ठा होने से शुरू करके हैदराबाद पहुँचने और वापसी के सफ़र का यह क़िस्सा बयान करते हुए कृश्न चंदर अपने आसपास के माहौल के साथ ही उस ख़ासो-आम पर भी बारीक-नज़र रखते हैं, जिनसे उनकी मुलाक़ात हुई या जिनसे नहीं भी हुईं. उनकी क़लम की ख़ूबियों से वाक़िफ़ लोग जानते हैं कि मामूली से दिखने वाले मंज़र या वाक़यों से ग़ैरमामूली अहसास जुटा लेने का हुनर उन्हें ख़ूब आता था.

उनकी कहानी कला के बारे में फ़िराक़ गोरखपुरी की किताब ‘उर्दू भाषा और साहित्य’ के हवाले से ज़ाहिद ख़ान ने लिखा है, “कृश्न चंदर की कला की दो विशेषताएं हैं – एक तो उनकी सार्वभौमिक दृष्टि और जागरूक बौद्धिकता. दूसरी, उनकी विशिष्ट टेकनीक. जहां तक जागरूक बौद्धिकता का प्रश्न है, कृश्न चंदर को कथा क्षेत्र में वही स्थान प्राप्त है, जो अली सरदार जाफ़री को काव्य क्षेत्र में. उनकी कहानियों की सर्जनात्मक दृष्टि विशाल भी है और स्पष्ट भी. वे जागरूक समाजवादी हैं. साथ ही उनका परिप्रेक्ष्य भी इतना विस्तृत है, जितना और किसी कथाकार का नहीं हुआ. वे कश्मीर के खच्चरवालों का भी उतना ही सजीव वर्णन करते हैं, जितना बंगाल के अकाल पीड़ितों और तेलंगाना के विद्रोही किसानों का. बंबई के फ़िल्म आर्केस्ट्राओं के दयनीय जीवन का भी विस्तृत चित्रण उन्होंने किया है. और बर्मा के मोर्चे पर लड़ते हुए अमेरिकी सैनिकों तथा कोरियाई युद्ध में आहुति देती हुई वीरांगनाओं का भी. किन्तु उनकी लगभग हर कहानी में सामाजिक क्रांति की आवश्यकता, बल्कि समाजवादी क्रांति की आवश्यकता चिल्ला-चिल्ला कर बोलती दिखाई देती है.”

‘पौदे’ में दर्ज राजा श्याम राज के यहाँ दावत में अदीबों की शिरकत और उनके इस्तिक़बाल का ब्योरा इसकी छोटी-सी मिसाल है. लाइब्रेरी में राजा साहब से तआरूफ़ के बाद की तफ़्सील कृश्न चंदर ने यों बयान की है – बज़ाहिर सिदक़ो-सफ़ा की मूरत, दुबले-पतले, पेशानी पर तिलक, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी अच्छी लाइब्रेरी, हर मौजू पर किताबें. जिन्हें ग़ालिबन आज तक किसी ने खोलकर न पढ़ा था. बहुत-सी किताबों के वरक़ भी काटे नहीं गए थे. पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ़ दो बच्चे पढ़ रहे थे. ये संगमरमर के मुज्जसमे थे. और एक संगमरमर की किताब खोले हुए उस पर झुके हुए थे. और न जाने कितने साल से इस तरह झुके हुए, इस किताब के इसी सफ़्हे को पढ़ रहे थे. ये संगमरमर की किताब, ये संगमरमर के महल, लेकिन हम लोग यहां क्या कर रहे थे? क्यूं इस दयार-ए-ग़ैर में अजनबियों की तरह घूम रहे थे. वो घर जो अपना न था. जिसके हर संगमरमर की रग का ख़ून सफ़ेद हो चुका था. सामने मोर नाच रहा था.

हर तरह के लेखन में कृश्न चंदर अपने समय और हालात-ए-हाज़िरा के बारे में चौकस दिखाई देते हैं और उस पर अपना नज़रिया रक़म भी करते रहते हैं, बहुत बार सीधे-सीधे और कई बार चुटकियों की शक़्ल में. यह कौशल उन्हें इस क़दर सिद्ध था कि इससे कोई बच नहीं पाता था, ख़ुद कृश्न चंदर भी नहीं. रेलगाड़ी के सफ़र के दौरान अपने साथियों का ताअरूफ़ उन्होंने कुछ इस तरह पेश किया है कि कृश्न चंदर की निगाह से उन अदीबों को देखते हुए आपके मन में बसी छवियाँ चटक भी सकती हैं मगर आप बेसाख़्ता मुस्करा उठते हैं.

मसलन …सज्जाद ज़हीर, जो कम्युनिस्ट होने के बावजूद अपने नाम से पहले सय्यद लिखते हैं. या, सरदारी की ज़ाती शख़्सियत अब घटते-घटते सिफ़र हो के रह गई है. उससे बात कीजिए, मालूम होता है, आप एक किताब पढ़ रहे हैं. फ़लसफ़े की एक मश्क़ का मुतालअ कर रहे हैं. या फिर, गाड़ी के छूटने में अभी दो मिनट बाक़ी थे. कृश्न चंदर ने, जो हाल ही में किसी फ़िल्म कंपनी में मुलाज़िम हुआ था, अपनी नई इमारत जताने के लिए चार रुपए के संतरे, फल वाले से ख़रीद लिए. और उन्हें अपने साथियों में बांटने लगा. अजल का भूखा और कमीना. साथ-साथ कहता जा रहा था, “लो भई, खाओ न. अरे यार बहुत मीठे हैं, ये संतरे.” और चेहरे पर वही झूठी मुस्कराहट थी.

उनकी चुटकियों का मर्म मगर परिहास भर हरगिज़ नहीं, इंसान की बेहतरी की फ़िक्र और रौशनख़्याल नज़रिया उसमें पैबस्त मिलता है. ग़रीब और मज़लूम आदमी की जद्दोजहद, उसकी मुश्किलों के साथ ही जिजीविषा की ख़ातिर उसके द्वंद्व उनकी निगाहों से ओझल नहीं और न ही दौलतमंद तबक़े के पाखंड और चोंचले ही. यह सब कुछ देखते हैं, दिखाते हैं, साथ ही कुछ ऐसा भी जोड़ते चलते हैं, जो पढ़ने वाले की चेतना पर सीधे असर करता है.

जैसे कि सफ़र की अगली सुबह का यह ब्योरा – अंधा बेचारा चंद लम्हे चुप रहा. उसके साथी ने इधर-उधर देखा. अंदाजा लगाया कि डिब्बे में मुसलमान मुसाफ़िरों की तादाद ज़्यादा है. उसने अंधे के कान में कुछ कहा और अंधे ने खंजरी की थाप से एक नात शुरू की. और जब वो नात गा चुका. और सिर्फ़ मुसलमान मुसाफ़िरों से पैसे वसूल कर चुका, तो उसने अब दूसरी चीज़ शुरू की. “मुरली वाले घनश्याम…” अब के सिर्फ़ हिंदू मुसाफ़िरों ने उसे पैसे दिए.

सज्जाद ज़हीर ने लिखा है कि अदब का ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है. जब ज़िंदगी और इसके शवाहिद, अवामिल बदलते हैं तो अदब भी बदल जाता है. ये कि अदब और सियासत अलग नहीं हो सकते. ये कि हर अदब मक़सदी और अफ़ादी होता है.

अदब को समझने की यह कुंजी ‘पौदे’ का मक़सद समझने में भी मदद करती है. किताब की शक्ल में यह रिपोर्ताज सबसे पहले ‘मकतबा सुल्तानिया’ ने 1947 में उर्दू में छापा था. बाद में इसके कई संस्करण निकले, मगर इसका हिंदी तर्जुमा पहली बार आया है. बक़ौल ज़ाहिद ख़ान, उन्हें उर्दू लिपि नहीं आती. सो शायर इशरत ग्वालियरी की मदद से उन्होंने किताब का लिप्यंतरण किया है.

उर्दू में छपने के 75 साल बाद हिंदी में आई इस किताब में उस दौर के बा-कमाल लोगों के ख़्यालात पढ़ते हुए कई बार झुरझुरी-सी होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उनके कारनामे कई बार गुदगुदाते हैं मगर इसे पढ़ लेने के बाद मन भारी और उदास भी हो जाता है और इसकी कई वजहें हैं. जिस तरक़्क़ीपसंद नज़रिये पर नाज़ करते हुए कृश्न चंदर दस बरस पुराने पौधे के नाम यह सब कुछ दर्ज करते हैं, अवाम पर एतबार जताते हुए उसे अदब का मंबा और सर-चश्मा कहते हैं, इतना वक़्त गुज़र जाने के बाद तो उसे एक मज़बूत दरख़्त होना चाहिए था, उन लोगों की उम्मीदों और सपनों का शाहकार. मगर जो सूरत-ए-हाल नज़र आती है, अदीबों के अक़ीदे के ख़िलाफ़, मलाल और अफ़सोस के सिवाय उसका सिला और कुछ नहीं लगता.

यह बात अगर ग़ैर-यक़ीनी लगती हो, तो रेलगाड़ी में गा कर अपनी रोज़ी कमाने वाले उस शख़्स को एक बार फिर याद कर सकते हैं.

किताब : पौदे

लेखक : कृश्न चंदर

लिप्यतंरण : ज़ाहिद ख़ान

प्रकाशक : एशिया पब्लिशर्स, दिल्ली

मूल्य : 200

सम्बंधित

किताब | पुरखों की रहगुज़र पर छूटे हुए क़दमों के निशान

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं