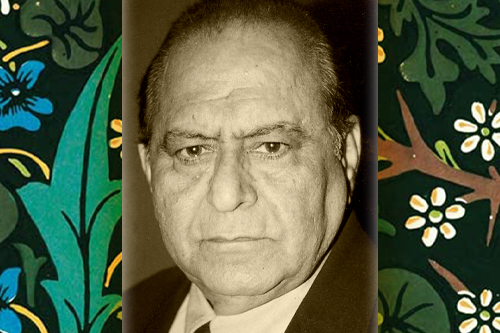

गोपीचंद नारंग | साहित्य ही समय की कलाई मरोड़ सकता है

[डॉ.गोपीचंद नारंग के लंबे साक्षात्कार के इस आख़िरी हिस्से में उनके विचारों-मान्यताओं के साथ ही व्यक्तिगत ज़िंदगी की ऐसी झलकियाँ भी हैं, जिन्होंने उनकी शख़्सियत गढ़ने में मदद की. माँ-पिता को याद करने के साथ ही मौलवी मुरीद हुसैन को जिस ऐहतराम से वह याद करते हैं, वह उनके इन्सानी किरदार की परछाई है. इस इंटरव्यू के पहले हिस्से का लिंक नीचे दिया गया है. – संपादक]

स्थापित होने के कुछ और दर्द-दंश… ?

बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं, जिनको भुला देना ही अच्छा होता है. मेरे संघर्ष के बहुत से पड़ाव ऐसे हैं, जिन्हें अगर मैं ख़ुद भुला नहीं देता तो शायद वहीं रुक जाता. मेरे लिए शायद दूसरा चारा ही नहीं था. एक तो दुख झेलने में समय बर्बाद होता है, दूसरे अगर उस दुख को लेकर बदले की भावना पाल ली जाए तो इसका मतलब है कि कम से कम उतना ही समय नफ़रत में बसर किया जाए! शिव जी को नीलकंठ क्यों कहते हैं?

मेरी डॉक्टरेट का काम मेरे हौसले से बढ़कर था. दक्षिण के कुतुबशाह और वली दकनी से लेकर फ़िराक़ गोरखपुरी और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तकरीबन चार सौ साल की शायरी का सांस्कृतिक अध्ययन करना था. बारीक टाइप के तक़रीबन बारह सौ पन्नों पर मैंने थीसिस दाख़िल किया. आगे की मंज़िलें शायद मैं तय न कर सकता अगर मेरे परीक्षकों की रिपोर्ट इतनी अच्छी न होती. लेकिन इतना बड़ा थीसिस जो छपकर पंद्रह सौ सफ़ों पर आता, कोई प्रकाशक छापने को तैयार न हुआ.

साक्षात्कार सिर पर आ गया तो अध्यक्ष महोदय ने हुक्म दिया कि मरते मर जाओ, नई किताब के बग़ैर मत आना. चुनांचे मरता क्या् न करता! मैंने इंटरव्यू समिति के सदस्यों को बेवकूफ़ बनाने के लिए थीसिस का जो चैप्टर चुना उसका शीर्षक था – हिन्दोस्तानी क़िस्सों पर आधारित उर्दू मसनवियाँ. इसमें नल, दमन, शकुन्तला, सत्यवान, सावित्री से लेकर कामरूप, कला काम, हीर-रांझा, सस्सी-पुन्नू और पूरन-भगत के किस्से थे. डेढ़ सौ सफ़े में छापकर सामने रख दिया.

उसके बाद मैं विस्कॉन्सिन चला गया. वहाँ सूचनाएँ मिलती रहीं कि तुम्हारी किताब की चर्चा हो रही है. दो-एक दिग्गज विद्वानों ने रेडियो पर समीक्षाएँ भी कीं. फिर ख़बर मिली कि उ.प्र. उर्दू अकादमी, जो उस वक़्त उर्दू की शिखर अकादमी थी, ने एक नौजवान की इस मामूली किताब को उर्दू में शोध कार्य और सांस्कृतिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ कृति मानकर उस पर ग़ालिब पुरस्कार का ऐलान किया है. डॉ.ज़ाकिर हुसैन जामिया में थे, सुरूर साहब अलीगढ़ में थे. ये सब लोग मुझे स्नेह करते थे. इन सबके तार और बधाई सन्देश मुझे विस्कॉन्सिन में मिले. मेरी ख़ुशी की इन्तहा नहीं रही. यों कहिए कि यह स्थापना की ओर मेरा पहला क़दम था. लेकिन ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब स्थापनाएँ डायलेक्टीकल होती हैं.

आप अपने वर्तमान तक की इन प्राप्तियों का श्रेय किस-किसको कितना-कितना देना चाहेंगे?

ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने पिता-माता को देना चाहूँगा. लेकिन हमें पता हो या न हो, एक के बाद एक बहुत-सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमें वह बनाती हैं, जो आज हम हैं. शुरू में मौलवी मुरीद हुसैन को श्रेय दूँगा, जो बहुत ही नेक और शरीफ़ इनसान थे. सर्दी में ब्रांडी का लम्बा कोट पहने और पगड़ी बाँधे आज भी वह मेरी यादों में चलते-फिरते हैं.

कभी-कभी नींद में भी वो आते हैं और पीठ थपथपाते हैं…पढ़ाते-पढ़ाते वह थक जाते हैं तो आठवीं की क्लास को मेरे हवाले करके ग़ायब हो जाते हैं…और उस छोटी उम्र में मेरे अन्दर के बच्चे को कहते हैं – तुम अच्छा पढ़ाते हो सँभाल लेना. ‘प्रेम चालीसी’ जो मुझे लाइब्रेरी में नहीं मिली या रतन नाथ शरशार के ‘फ़साना-ए-आज़ाद’ की तीसरी ज़िल्द वो मुझे लाकर देते हैं. ‘दास्ताने-अमीर हमज़ा’ भी वो समझाते हैं और मीर व ग़ालिब के शेर भी याद करा देते हैं. ‘मेघदूत’ और तुलसी को भी मैंने उन्हीं से पढ़ा.

छत की ओर टकटकी लगाकर देख रही उनकी आँखें, होठों के पर्यक पर शान्त-निश्चल लेटी-लेटी-सी तर्जनी, कुर्सी पर बैठे-बैठे पैरों को फैलाना-समेटना, लम्बी-सी चुप्पी के बाद धीमे-धीमे बोलना – सब याद किए जाने की ईमानदारी, शिद्दत और गहराई बता रहे हैं – पिताजी से तो मैंने क्याा कुछ नहीं सीखा. शायद पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तभी ऐसे माँ-बाप मिलते हैं. पिताजी जेब के ग़रीब थे, लेकिन दिल के ग़रीब नहीं थे.

उस ज़माने की तनख़्वाह भी क्या होती थी सौ-डेढ़ सौ रुपये. उसमें दस बच्चों का कुनबा, फिर भी किसी सवाली को नहीं लौटाते थे. सादा पहनते, सादा खाते थे. बहुत ज्यादा फ़िजूलख़र्ची करते तो जब क्वेटा जाते हमारे लिए अंगूरों का टोकरा या फ्लेक्स के जूते या बहुत हुआ तो पार्कर का छोटा वाला पेन ले आते. बागीचे के मालिक जो पूर्वी थे, दलित रहे होंगे. वे भोजपुरी बोलते थे, नारियल का हुक़्क़ा पीते थे. पिताजी की सबसे पटती थी. कोई ऊँच-नीच, भेद-भाव हर्गिज़ नहीं था. वे लोग हमारे घर खाट पर आकर बैठते, रामायण का पाठ सुनते और ख़ुश होते.

पिताजी को मैंने स्वामी रामतीर्थ के शेर सुनाते हुए भी देखा है. यह सिलसिला बंटवारे के बाद भी जारी रहा. तब हमारा छोटा-सा मकान राजेन्द्र नगर में था. ये माली लोग पूसा इंस्टीट्यूट में आ गए थे. इनकी शामें पिताजी के साथ गुज़रती थीं. उनकी मौत तक ये मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वे पूर्वी बोले जा रहे हैं और पिताजी उनके लिए पोस्टकार्ड पर पोस्टकार्ड लिखे जा रहे हैं….यही मामला हमारी माँ का था. जिसने दस बच्चे जने हों, ग़रीबी में पाले हों, दिन-रात जो रसोई-चौके में लगी रहती हो – कपड़े धोना, घर बुहारना, चक्की पीसना, साबुन की डलियाँ बनाना…जो महिला यह सब ख़ुद करती हो उसमें कितनी जान बची होगी? फिर भी मुहल्ले भर के दुख-दर्द वह बाँटती थीं. नेकी, इन्सानियत, शराफ़त, सेवा, कुर्बानी – ये सब मैंने क्लास से नहीं, अपने घर से सीखा. माँ-बाप का अहसान तो सभी पर होता है, लेकिन अपनी मोहब्बतों से भी हम सीखते हैं.

लेखन संबंधी नारंग जी की आदतों, अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं, पसंद-नापसंदगी के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया,

आप सुनकर हँसेंगे. मेरे पास तक़रीबन चालीस साल पुराना एक गत्ता है, जिसमें मैं खुले काग़ज़ रखता हूँ, ऊपर से चिमटी लगी है. बैठकर उसी पर लिखता हूँ. कलम भी मेरी कमज़ोरी नहीं. जो भी हाथ आ जाए, उससे लिखने लगता हूँ. अलबत्ता एकाध मों ब्लाँ, शेफ़ायर और पार्कर शौक़िया दराज़ में रखे रहते हैं. उन्हें भी में जेब में नहीं लगाता. घड़ी भी मामूली पहनता हूँ. उसे एक मोहब्बत करने वाली ने स्वीट्ज़रलैंड में ख़रीदकर दिया था. यह भी मेरी तरह पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी काम कर रही है.

जब तक हिम्मत थी, काम करने के लिए किसी मूड की ज़रूरत नहीं थी. किसी नशे की भी नहीं. काम का अपना नशा होता है. कोई माने, न माने. महीनों मूड न हो तो काम नहीं होता. मैं बहुत व्यवस्थित व्यक्ति हूँ, लेकिन अन्दर से मैं बहुत अव्यवस्थित हूँ. कई काम ऐसे हैं जो बीस-बीस, तीस-तीस बरस के अधूरे पड़े हैं, लेकिन बीच में किसी विषय ने इतना जकड़ लिया तो उसे पूरा करके ही दम लिया. बोलने में मुझे उतनी ही सहूलियत रहती है जितनी लिखने में.

हज़ारों के मज़मे में मैंने घंटा-घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा बोला है. ऐसे-ऐसे महान लेखकों और श्रेष्ठ कवियों की मौजूदगी में, जिनका मैं पासंग भी नहीं हूँ और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया है. 74 में जब मैं जामिया में प्रोफ़ेसर हुआ और आलोचना के क्षेत्र में निरन्तर लिखने लगा, मेरे बहुतेरे आलेख एक सिटिंग में आमने-सामने बैठकर ज़बानी लिखवाए हुए हैं. पन्द्रह- बीस सफ़े दो-तीन घंटे में लिखवा देने में मुझे कोई दिक़्क़त नहीं होती. दिमाग़ हाज़िर रहता है.

अग़रचे मैं धीरे-धीरे बोलता हूँ और सोचता हूँ, लेकिन ख़यालात का बहाव बना रहता है. इससे मुझको मदद मिलती है. आपको सुनकर हैरानी होगी – मीर वाली पुस्तक- ‘उस्लूबियाते मीर’ और ‘पाठक आधार आलोचना’ – दोनों मौखिक लिखवाई हुई हैं. अलबत्ता पहला ड्राफ़्ट लिखवा देने के बाद कई-कई बार मैं उसे रिवाइज़ करता हूँ. कभी-कभी तो पूरी तहरीर बदल जाती है. जब तक पूरी तरह गढ़-बना न लूँ, मैं कोई चीज़ छपाता नहीं.

हाथ से अब भी लिखता हूँ. उससे तो बचा नहीं जा सकता…आजकल ग़ालिब पर एक किताब लिख रहा हूँ. वो ऐसी है जिसे ज़बानी नहीं लिखवा सकता. वो हाथ से ही लिखनी पड़ती है. अंग्रेज़ी में भी जो कुछ लिखता हूँ, हाथ से लिखता हूँ. हाथ से लिखना छूटा नहीं. यह विषय पर निर्भर करता है…संरचनावाद वाली जो किताब है, वह ज़्यादातर हाथ से लिखी…दर्शन का का काम बहुत रुक-रुककर, सोच-सोचकर लिखने का होता है. यह धारा प्रवाह नहीं लिखा जा सकता…साथ बिठाए व्यक्ति के कष्ट का भी तो ख़्याल होना चाहिए.

समीक्षा बोलकर लिखा सकते हैं, पर शोध और दर्शन में मुश्किल है…उनमें सन्दर्भ, हवाले, डॉक्यूमेंटेशन आदि बहुत कुछ चाहिए. जब मैंने थीसिस का काम शुरू किया था तो छोटा-सा मकान होने की वजह से घर में कोई जगह नहीं थी. मेज़ भी नहीं थी. बहुत-सा काम पब्लिक प्लेस पर किया. पानी की बोतल, दरी और डिबिया में रोटी साथ लेकर पूसा इंस्टीट्यूट, जो राजेन्द्र नगर के पास था, सुबह चला जाता. साइकिल पर चला जाता था. पेड़ों के नीचे सारा-सारा दिन बैठे रहना…काग़ज़ काले करते रहना. विस्कॉन्सिन से लौटने के बाद मुझे दिल्ली में मेज़-कुर्सी नसीब हुई. मेरे एलबम में ऐसी पुरानी तस्वीरें भी हैं कि बेटा अरुण मेरे घुटने के पास बैठा है और मैं घुटने पर गत्ता रखकर कुछ लिखने में मसरूफ़ हूँ…और मेरी पीठ के पीछ गेहूँ की बोरियाँ रखी हैं. अब आदत हो गई है सो मेज़-कुर्सी पर काम चलता है.

चर्चा अब पढ़ने की आदत, किताब के भविष्य और टीवी के आतंक जैसे विषयों की ओर मुड़ गई थी. मैंने ध्यान दिया कि वे किसी भी, कैसे भी प्रश्न को बड़े धैर्य और दत्तचित्तता से सुनते हैं. एक-एक शब्द के प्रयोग को लेकर पर्याप्त सजग, सावधान हैं. ज़रा-सी भी त्वरा नहीं. ख़ुद को साहित्यकार दिखाने-बताने जैसी बेसब्री नहीं.

किताब के भविष्य और टीवी के आतंक की जहाँ तक बात है – जब भी टेक्नालॉजी कुछ नया लेकर आती है तो उसका आतंक होता ही है. मौखिक परम्परा के सामने प्रिंटिंग टेक्नालॉजी नया आतंक लेकर आई थी. उसी तरह छपी पुस्तक के सामने फ़िल्म या टीवी नया आतंक लेकर आया और अब कम्प्यूटर, इंटरनेट और संचार क्रान्ति का आतंक है – जो पहले की हर चुनौती से बड़ा और भयानक है. लेकिन मेरा विश्वास है कि किताब मानवता के अन्दर की एक विधा है. जिस ज़रूरत को यह पूरा करती है, कोई दूसरी चीज़ पूरा नहीं कर सकती. किताब लाख बदल जाए, रहेगी किताब ही. जो लेटकर भी पढ़ी जा सके, सिरहाने भी रखी जाए और छाती पर खुला छोड़कर या बग़लगीर होकर उसके साथ सो भी सकें.

किसी साहित्यकार के राजनीतिक जुड़ाव के औचित्य-अनौचित्य या उसके द्वारा साहित्य की दुनिया में राजनीति किए जाने के बारे में आप क्या् सोचते हैं?

यूँ तो पूरी ज़िन्दगी राजनीति की ज़द में है. ज़िन्दगी में कुछ ऐसा नहीं जो राजनीति से प्रभावित न होता हो. लेकिन साहित्य की अपनी दुनिया है. मैं यह तो नहीं कहता कि साहित्य शत-प्रतिशत स्वायत्त और सेल्फ़ सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन है क्योंकि साहित्य और भाषा में हर चीज़ संस्कृति से आती है. खुद सांस्कृतिक धारणाएं विचारधारा की निर्मिति हैं. अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, फिर भी साहित्य विचारधारा से पूरी तरह आज़ाद नहीं.

लेकिन ये विचारधारा का ग़ुलाम हो, ऐसा भी नहीं. इसके अपने तकाज़े और अपनी मान्यताएं हैं. ऐसा न हो तो अख़बार में और साहित्य में कोई अन्तर नहीं रहेगा. राजनीति क्षणिक है और समय के अंदर है. साहित्य समय की कलाई मरोड़ देता है और बड़ी चीज़ है यह कि देश-काल से आज़ाद होने की क्षमता रखता है. राजनीति महदूद है, साहित्य लामहदूद. यह फ़र्क़ बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है.

इस मामले में निओ मार्क्सिस्ट फ्रांसीसी दार्शनिक लुई अल्तुसे की बात को मैं सही मानता हूँ. वह कहता है – समाज में एक छोर पर विज्ञान व तकनीक है, दूसरे छोर पर विचारधारा और बीचो-बीच साहित्य और कला. साहित्य दोनों छोरों से असर ग्रहण करता है, परन्तु इनसे आगे जाने का, हटकर सोचने का हौसला भी रखता है. यह द्वन्द्वात्मक रिश्ता है, जिसके गहरे सम्बन्ध और इस सम्बन्ध के विच्छेदन को समझना ज़रूरी है.

यह पद, प्रशासनिक व्यस्तताएँ, माँगें, पिछले दिनों की चर्चाएं, आरोप, राजनीतिक उठापटक; इस पद और संस्था के बारे में कही-लिखी गई तरह-तरह की बातें – इन सबको आप किस तरह लेते रहे हैं? क्या कभी यह थी लगता है कि इस सबसे आपके लेखक और लेखन का भी कुछ नुकसान हुआ है?

इसको यूँ देखना शायद ठीक नहीं. त्याग अच्छी चीज़ है, लेकिन एक हद तक. शायद मेरी मर्ज़ी न भी हो – लेकिन आप लोगों के साथ जीते हैं – बहुत से फ़ैसले ऐसे होते हैं जो हालात के तहत करने पड़ते हैं. फिर भी निर्णय तो हमारा ही होता है. वैसे यह भी अधूरी सच्चाई है कि प्रशासनिक काम के साथ कोई दूसरा काम सम्भव नहीं. आप किसी चीज़ को ओढ़ लें और उसी में सारा समय बर्बाद करें, ये आपके चयन का मामला है.

लिखना-पढ़ना बिल्कुल छूट गया हो, ऐसा भी नहीं. पोज़ीशन के साथ नये पहलू भी सामने आते हैं, नये तज़ुर्बे भी होते हैं, नये रिश्ते भी बनते हैं. साहित्य अकादेमी के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे डॉ.राधाकृष्णन, तीसरे डॉ.ज़ाकिर हुसैन, चौथे सुनीति कुमार चटर्जो…ये लोग मेरे पथ के निर्धारक रहे हैं. मैं उनकी धूल को भी नहीं पहुंचता, लेकिन उनकी दिखाई राह पर चलते में हर्ज़ भी नहीं समझता.

फिर साहित्य अकादेमी निरे शासन की जगह भी नहीं है. यानी नौकरशाह की यहाँ गुंजाइश नहीं है. साहित्यकार की ज़रूरत है. और अगर आपको ज़िम्मेदारी सौंपी जाए और आप उससे भाग जाएँ तो फिर तो वही कहावत लागू होती है कि ख़ाली घर में भूत आ जाता है. हाँ, यूँ कहें कि जो घर ख़ाली पड़ा हो, उसमें माफिया आ बिराजता है.

महाश्वेताजी के प्रति मेरे दिल में बहुत आदर है. लेकिन जैसा कि सबको ज्ञात हो चुका है कि वे आई नहीं, लाई गई थीं और उनके समर्थक अपने निहित स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे. साहित्य अकादेमी लेखकों का कुटुम्ब है, जिसमें हर विचारधारा के लेखक हैं. इनको बाँटने की कोई भी कोशिश आज तक सफल नहीं हुई. इससे ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता.

इस पद की यह ऊँचाई, ये सुविधाएँ, ये प्राप्तियाँ आपको क्या कभी कुछ रोकती, समझाती, सुझाती या चेताती भी हैँ?

मैं स्वभाव के ऐतबार से आज भी एक ग़रीब व्यक्ति हूँ. यश के साथ अगर ख़िदमत का जज़्बा न हो तो यश खोटा सिक्का है. असल यश तो वह है, जब एकांत में अपने रू-ब-रू होते हैं और अपना लेखा-जोखा करते हैं कि क्या खोया, क्या पाया? अयाज़ की कहानी मुझे याद रहती है. वह महमूद के घर का एक ग़रीब व्यक्ति था. फिर समय आया कि बादशाह महमूद ने उसे वज़ीर बना दिया. मशहूर है कि जब-जब मौक़ा मिलता वह अपनी कुटिया में जाकर, पुराने कपड़े पहनकर, शीशे के सामने खड़ा हो जाता और ख़ुद से कहता – ‘अयाज़ अपने क़द को पहचानना, भूलना मत.’ गाँधी जी लंगोटी के बादशाह थे लेकिन दुनिया उन्हें याद करती है. बादशाहों के ताज समय की ठोकरों से मिट्टी में मिल गए, लेकिन फ़कीरों की सच्चाई के शब्द हमेशा गूँजते रहते हैं.

आप अपने समीक्षक के प्रदेय का अपने स्तर पर कैसे मूल्यांकन करेंगे?

मैं यह मानकर चला ही नहीं था कि मैं समीक्षक बनूंगा. आज भी मैं अपने को ऐसी किसी पदवी का अहल नहीं समझता. जब इस राह के बड़े नाम ज़हन में उभरते हैं तो मेरी आत्मा नतमस्तक हो जाती है. बता चुका हूँ कि मैंने अपना काम शोध कार्य से शुरू किया. फिर दस-पन्द्रह साल भाषा विज्ञान की वादी में पत्थर कूटता रहा. धीरे-धीरे आलोचना की दुनिया में आया. कुछ दोस्तों के कहने पर, कुछ ज़रूरतन, कुछ अन्दर की रुचि से आया.

तो भी मैंने केवल आलेख लिखने को अपना उद्देश्य कभी नहीं बनाया. हमेशा काम का नक्शा बनाया और उसी पर काम किया. विस्कॉन्सिन में ‘रीडिंग्ज़ इन लिट्रेरी उर्दू प्रोज़’ तैयार की, जो आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है. हिन्दोस्तान वापस आया तो उर्दू लिपि के स्तरीकरण पर काम किया. जामिया मिलिया के ज़माने में चार ऐसे काम किए जिनसे मान्यता में ख़ासा इजाफ़ा हुआ. उर्दू कथा साहित्य, अनीस शनासी, इक़बाल का फ़न और मीर की शायरी पर जमकर किताबें लिखीं.

फिर दिल्ली विश्वविद्यालय वापस आया तो दूसरे सब काम छोड़कर दस-पन्द्रह साल डटकर सिद्धांत पर काम किया – संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और प्राच्य-काव्यशास्त्र पर किए काम पर जगह-जगह से दाद मिली. अमीर ख़ुसरो की हिन्दवी पहेलियों की हस्तलिखित प्रति बर्लिन के म्यूज़ियम में खोज ही चुका था. उसमें तक़रीबन डेढ़ सौ ऐसी पहेलियाँ हैं, जो पहली बार प्रकाश में लाई गई हैं. नब्बे के दशक मेँ उत्तर-आधुनिकता पर पुस्तक तैयार की. साहित्य अकादेमी में आने के बाद इधर ईश्वर की कृपा से दो बड़ी पुस्तकें – क़ौमी उर्दू काउंसिल से प्रकाशित हुई हैं. एक ‘उर्दू ग़ज़ल और भारतीय संग्राम’ और दूसरी ‘हिन्दोस्तान का स्वतंत्रता संग्राम और उर्दू शायरी’.

अभी बहुत काम बाक़ी है. दुआ कीजिए, उनमें से कुछ पूरे हो जाएँ.

ऐसा कोई सुख, शोक, पश्चाताप जिसकी याद अक्सर आकर अब भी दस्तक देती हो..?

ज़िन्दगी का सबसे बड़ा सुख – जिसकी बहुत धुंधली तस्वीर बनती है वह माँ की छाती से लगे हुए दूध की बूँद का आनन्द लेना…या जिसकी साफ़ तस्वीर बनती है – बाप की उंगली पकड़कर पहाड़ी पत्थरों पर चलना है. शोक की उस घड़ी को मैं कभी भूल नहीं सकता, जब मोहब्बत और लड़कपन की मूर्खता के हाथों मेरा दिल टूटा, जिसकी किरचें बराबर चुभती रहीं. भगवान का शुक्र है कि ग़लतियाँ तो बहुत हुईं या कुछ न कुछ पाप भी किया होगा, लेकिन जान-बूझ कर ऐसा कुछ नहीं किया या किसी को दुख नहीं दिया, जिसका पछतावा हो.

व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कोई घटना जिसने बहुत विचलित किया हो?

राष्ट्रीय स्तर की बज़ाहिर मामूली, लेकिन दरअसल बड़ी घटना वो थी, जब सन् 42 के आन्दोलन में मैं सरहदी गाँधी और बाज दूसरे जोशीले लीडरों की तक़रीरें सुनने घंटों धूप में बैठता और रात के अंधेरे में लड़कों को मंडली बनाकर गाँव के चौक की दीवारों पर अँग्रेज़ी साम्राज्य विरोधी नारे लिखकर चिपकाता था. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झकझोरने वाला तजुर्बा उस वक़्त हुआ, जब पहली बार ब्रिटिश म्यूज़ियम के गोल गुम्बद के नीचे मैंने उन कुर्सियों और मेज़ों को देखा, जहाँ कभी बैठकर बड़े-बड़े लेखकों ने और मार्क्स, एंगिल्स, ज्वॉयस जैसे महान व्यक्तियों ने सोचा और लिखा होगा. या जब मैंने मैफेयर गार्डन्स, रीजेंट स्ट्रीट या ऑक्सफ़ोर्ड स्ट्रीट और नीचे की पाताल में उतरी हुई अंडरग्राउंड ट्यूब देखी – जिसकी रेल-पेल और जगमगाहट की नींव अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के भारत के आर्थिक शोषण पर रखी गई थी.

विभाजन के उस दर्द को आप कहाँ-कितना संजोए हुए हैं और कब-कैसे याद करते हैं?

हममें से किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह सब होगा और उतना भयानक होगा. रेडक्लिफ़ एवार्ड के फ़ौरन बाद क्वेटा में फ़साद फूट पड़ा. तीन चौथाई शहर हिन्दुओं से भरा हुआ था. मैं अकेला पेईग गेस्ट के तौर पर एक परिवार के साथ रहता था. अंधेरा फैलते-फैलते हर तरफ़ से नारों का शोर सुनाई देने लगा, आतिशबाज़ी शुरू हो गई. मार-धाड़, चीख-पुकार! मकान मालिक के कहने पर बच्चे, बूढ़े, औरतें सब छत पर जमा हो गए. किसी के पास कोई हथियार नहीं था. हथियार होता भी तो क्या कर लेते?

सब लरज़ रहे थे. गज़ब यह हुआ कि मकान मालिक ने मेरे हाथ में एक बक्स थमा दिया कि मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं, इसका ख़याल तुम रखना. खोलकर देखने की तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसमें तमाम ख़ानदान का ज़ेवर-गहना, चूड़ियाँ, कंठे, कंगन और भारी नकदी थी. मकान के पीछे आटे की मिल का ख़ाली हिस्सा था, जिसमें झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं – नारंग जी की आँखें ज़मीन की तरफ़ देखे जा रही हैं लगातार…चेहरे पर के भाव बता रहे थे कि वे उस वक़्त की भयावह विकरालता को उस समय साफ़-साफ़ देख और अनुभव कर रहे थे – …उसमें कूदकर मैंने अपनी भी जान बचाई और नकदी भी.

सुबह तक सब तितर-बितर हो चुके थे. ऐसा मंज़र था कि पल भर का भरोसा नहीं था. एक लंबी कहानी है…बहरहाल उसका बक्स किसी न किसी तरह उनके वारिसों तक पहुँचा दिया… बोलना रुका है, चुप्पी की चादर जैसे पूरे ऑफ़िस में फैल-पसर गई है. कुछ देर बाद नींद से जागे व्यक्ति की तरह वे फिर कह रहे हैं – आज भी ऐसे नारे और ऐसी दहशत रोंगटे खड़े कर देती है. हिन्दू हो या मुसलमान – भीड़ के पागलपन की स्थिति ही ऐसी होती है कि कोई नहीं सोचता कि यह पैदा करने वाले का कितना बड़ा अपमान है, निरादर है…

सम्बंधित

गोपीचंद नारंग | भाषा तो हमारे डीएनए में दर्ज रहती है

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं