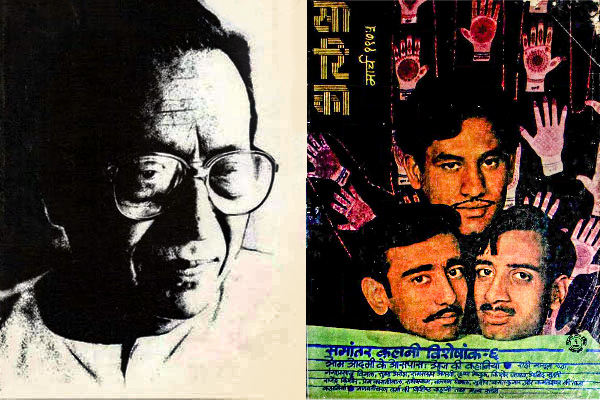

लेखन माध्यम है, मेरी मंज़िल नहींः कमलेश्वर

हिंदी अदब की दुनिया में कमलेश्वर ऐसी शख़्सियत थे कि उन्हें किसी एक विधा के खांचे में बांधा नहीं जा सकता. कहानी, उपन्यास लिखे तो कितनी ही फ़िल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, पत्रकारिता की, अख़बारों के संपादक रहे, कॉलम लिखे और दूरदर्शन के लिए भी काम किया. और जिस विधा में काम किया, अपनी अलग छाप छोड़ी. कमलेश्वर से यह लंबी बातचीत पुरानी है, इसमें उनके काम और शख़्सियत के तमाम पड़ावों के ब्योरे हैं, उनके जीवन के यथार्थ और विचारों के बेशुमार अक्स हैं. बातचीत लंबी है, इसलिए हम इसे तीन हिस्सों में छापेंगे. बातचीत का यह दूसरा हिस्सा है. -सं.

इतनी विधाओं में इतने स्तरों पर लिखते रहने का निर्वाह आप कैसे करते रहे हैं?

प्रश्न सुनकर हँसे हैं. हँसते हुए कहते हैं- जब लिखते-लिखते संतोष नहीं मिलता, तो मैं डायरी लिखता हूँ. फिर वह अधूरी छूट जाती है. आख़िर कितना लिखे आदमी? महीनों से पड़े ज़रूरी पत्र जिनका उत्तर नहीं जा पाता, उनके उत्तर देने में लग जाता हूँ. हर पत्र का समुचित सम्मानजनक उत्तर देना मैं फ़र्ज़ मानता हूँ. छपा या टाइप पत्र मेरे पास से कभी नहीं गया. लिफ़ाफ़े पर अपना स्टिकर लगाकर पत्र भेजता हूँ. जी, मैं क्या करूँ मेरी यह आदत है. कभी-कभी नाराज़गी में भी पत्र लिखता हूँ, पर उसमें भी एक सांस्कारिक संयम रहता है, जो मुझे साहित्य ने ही दिया है. पाठकों के स्नेह का जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत भरा-पूरा लेखक हूँ. ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी जगहों से पत्र आते रहते हैं, मैं उनके उत्तर देता हूँ. फेंकता एक भी पत्र नहीं हूँ. कभी-कभी इतने सारे पत्रों का पढ़ना भी एक संकट हो जाता है. सोम, मंगल, बुध को समय मिलता है मुझे. बृहस्पति, शुक्र, शनिवार पत्रकारिता लेखन के लिए है. यह परम्परा मुझे अपने गुरु बच्चन जी से मिली. जी, मेरे दीक्षा गुरु यशपाल जी थे और शिक्षा गुरु बच्चन जी.

और साहित्य-गुरु?

साहित्य-गुरु तो परम्परा ही रही है. कहीं पर प्रेमचन्द की ‘ईदगाह’ गुरु बन गई तो कहीं पर ‘कफ़न’. यशपाल की कहानियाँ, ‘रश्मिरथी’, ‘कामायनी’, निराला, बच्चन, चेख़व, मोपासां, टाल्सटॉय आदि की कृतियाँ. साहित्य गुरु साहित्य की कृतियाँ ही रहीं. उस तरह का लिखने का सवाल नहीं, पर लिखने की दृष्टि वहाँ से मिली. अब जैसे ब्रेख़्त के ‘खड़िया का घेरा’ का अनुवाद किया तो वहाँ से दृष्टि मिली. प्रेरणा के बहुत से स्रोत रहे. जो जब सही, सार्थक, अच्छा लगा, वही प्रेरणा का स्रोत बना.

किसी रचना या लेखक को पढ़ने के बाद क्या कभी उस जैसा लिखने का भी मन हुआ?

मैं अपने लेखन से काफी सन्तुष्ट हूँ. मन से ही लिखता हूँ. मेरी कमज़ोर कहानियाँ भी मन से लिखी कहानियाँ हैं.

कमज़ोर? किन कहानियों को कमज़ोर मानकर आप यह कह रहे हैं? किन कारणों से आज आप उन्हें कमज़ोर कह रहे हैं?

रचना हर समय जिस सर्जनात्मक सन्तुलन की अपेक्षा करती है, कभी-कभी वह नहीं होता. इसलिए कि कहीं कुछ कमी रह गयी होगी लिखने में. नहीं लिख सका. मेरी दृष्टि में ‘पानी की तस्वीर’ है, बहुत कमज़ोर है. ‘पीला गुलाब’ या और भी कई हैं.

और ताक़तवर?

जैसे ‘नीली झील’ है, ‘मांस का दरिया’ है, ‘देवा की माँ’ है… ताक़तवर की बात नहीं, इन्हें पाठकों की ख़ूब स्वीकृति मिली.

आप अपने लेखन की मूल विधा कौन-सी मानते हैं?

मूल विधा मेरी कहानी है. अधिक धैर्य और धीरज के साथ जो कहानी लिखी गई, वह उपन्यास के रूप में आई. वैसे मेरे कहानीकार और उपन्यासकार को अलग-अलग करने की ज़रूरत भी नहों है.

इस बीच टेलीफ़ोन, दरवाज़े की घंटी अनेक बार बजी. धेवते-धेवती ने कई बार आकर क्रिकेट मैच और बाहर आने-जाने के बारे में बातें कीं. उनकी पत्नी ने घर के कामों के बारे में पूछा-बताया. कभी ड्राइवर तो कभी कूरियर वालों को अटेंड किया गया. क्रिकेट-मैच की ताज़ा सूचनाएँ प्राप्त की गईं. एक प्रकाशक और एक शुभेच्छु से भी बातें की गईं. तमाम तरह के व्यवधानों के बावजूद बे एकदम सहज, सजग, निरुद्विग्न. नयी कहानी आन्दोलन, उससे कमलेश्वर जी के जुड़ाव, प्रभाव और परिणाम आदि के बारे में मैंने आज की स्थिति में फिर में विचार करने का जब उनसे आग्रह किया, तो अलग-अलग बिन्दुओं पर उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी – आप जो कहें, पर मुझे लगता है कि साहित्य की चेतना को बदलने का बहुत बड़ा आन्दोलन था वह. ख्याति या स्थापना की बात थी तो निर्मल, मन्नू, उषा, रेणु, जोशी जैसे रचनाकार क्यों याद किए जाते हैं?…नहीं, तीन लोगों की कहाँ बात थी? अगर आलोचक हो दृष्टि इतनी सीमित कर लें कि उसे तीन में केंद्रित कर दें तो मैं क्या करूं? उस आंदोलन में पिचहत्तर-अस्सी लेखक साथ चले. कौन कहाँ रूक गया, यह अलग बात है. कृष्ण बलदेव वैद, नरेश मेहता, कृष्णा सोबती, धर्मवीर भारती आदि को आप कैसे ख़ारिज करेंगे?

…नहीं, गुटबन्दी नहीं थी. मैं समझता हूँ कि वह विचारों की प्रस्तुति और स्पष्टीकरण का एक प्रयास था. आज़ादी के बाद बहुत बड़ा वैचारिक फलक खुला था. उस समय तक साहित्य की जो परिभाषा चली आ रही थी, उसमें आप देखिए कि जैनेन्द्र का स्याद् वाद या वात्स्यायन का क्षणवाद, सात्र का अस्तित्ववाद, भूखी पीढ़ी, नंगी पीढ़ी आदि और निश्चित रूप से जैनेन्द्र द्वारा शुरू कराया गया ‘सचेतन’ आन्दोलन जो थोड़ा-सा हिन्दुवादी था, उसकी कुछ-न-कुछ भूमिका थी. आप अपने समय के यथार्थ को देखने से कैसे इनकार कर सकते हैं? गिंसबर्ग आया तो जैसे हंगामा आया था- श्मशानी पीढ़ी. इतनी तरह के वैचारिक, सांस्कारिक या अतीतजीवी, यथार्थ को नकारने वाले आन्दोलनों के बीच में अपने समय के मनुष्य को पहचानने का इतना बड़ा आन्दोलन था ‘नयी कहानी’ आन्दोलन. इतना बड़ा विभाजन, विस्थापन हम झेल चुके थे. शब्द अपने अर्थ खो चुके थे. मनुष्य की आत्मा में जो विचलन आया था, हमने उपनिवेशवादी-साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा कराए गये नरसंहार को भुगता था. सोबती, राकेश की कहानियाँ आप लीजिए, मंटो, इन्तज़ार हुसैन आदि की कहानियाँ हमारे पास थीं. सब एक हो चुकी थीं. ‘नीलमदेश की राजकन्या’ से हम कैसे काम चलाते?

छप्पन वर्ष बाद आज भी उस बेचैनी को याद करके दिल घबराता है. (आवेश के कारण चेहरे का रंग बदल गया है) इसमें स्याद् वाद या क्षणवाद कैसे चलेगा? पहले मौत से तो लड़ने दीजिए. उस समय की मानसिकता तो सोचिए. अणुबम हिरोशिमा और नागासाकी का दिल धड़का चुके थे. हमारे दिल तो फिर भी इनसान के दिल थे. लोग यदि कहें कि वह आन्दोलन व्यक्तिगत था तो यह आपकी कमी है. जितना कटा- फटा यथार्थ, रोते सिसकते लोग हमने देखे, अब क्या कहें? इराक की यातना को मैं कम नहीं कर रहा, पर उसकी समानता वहाँ नहीं दिखाई जा सकती. आज इतने वर्षों बाद भी हम उतने सभ्य नहीं हुए. आज भी साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी दौर को, उस बोझ को ढो रहे हैं. आज की स्थितियाँ और भी भयानक हैं. वह देश अमेरिका जिसने क्रान्ति से प्रेरणा ली, उपनिवेशवाद समाप्त किया, आज सबसे बड़े उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी के रूप में जाकर बैठ गया. ये मामूली नहीं, बहुत बड़ी घटनाएँ हैं. आज ‘सभ्य’ बनने और ‘सभ्यता’ का साथ निभाने की कितनी बड़ी क़ीमत पाकिस्तान चुका रहा है. हम बस यही सोचते रहें कि हमने लिख लिया. मेरे लिए लेखन एक माध्यम है, मेरी मंज़िल नहीं. मेरी मंज़िल अपने समय की अभावग्रस्त, शापग्रस्त दुनिया को शापों से मुक्त देखने की है.

ऐसी किसी मुक्ति की आपको उम्मीद है?

निश्चित रूप से. मुझे उम्मीद है. मजबूर हो सकती है दुनिया, पर आज जागरूकता बहुत बढ़ी है.

आपकी इस उम्मीद का आधार साहित्य है क्या? साहित्य से किस हद तक बदलाव की उम्मीद रखते हैं आप?

साहित्य ने बहुत बार बहुत कुछ किया है. यहीं नहीं, तमाम देशों के साहित्य ने. आज आप अपने देश में गुजरात जैसे नरसंहार के बाद पैदा की गई चेतना पर ग़ौर करें! हिम्मत नहीं कि अब उस तरह से दूसरा गुजरात पैदा हो जाए. कोसोवो, चेचन्या में क्या हुआ. वहाँ सारा कुछ विभाजित कर दिया गया. इससे बड़ी साम्राज्यजादी, औपनिवेशिक, बाज़ारवादी ज़्यादती और क्या हो सकती है? अफ़गानिस्तान, चलो मान लो कि आतंकवाद का ख़ात्मा था. पर इसका यह अर्थ नहीं कि सनक में कहीं भी, कुछ करने लगें. इसलिए यह कह रहा हूँ कि वे आन्दोलन जो अर्द्ध राजनीतिक, अर्द्ध सामाजिक सांस्कृतिक दिख रहे हैं, अगर साहित्य उनसे प्राणवायु नहीं लेता तो वह अख़बारों के परिशिष्ट में पड़ा रह जाएगा.

तब वे टीवी के बढ़ते प्रभाव और साहित्य के भविष्य को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे- यह ग्लैमर की एक बड़ी ज़बर्दस्त बाज़ारवादी मानसिकता पैदा हुई है. इसका सामना हमारी अपनी भाषा- लोक भाषाएँ और संस्कृति ही करेंगी. मध्य और कुलीन वर्गीय साहित्य से लौटकर हमें लोकसंस्कृति की तरफ़ गहरी नज़र से देखना पड़ेगा. वहाँ अभी भी सामूहिक गान है, सामूहिक नृत्य है. व्यक्तिवाद जो बढ़ा है, वह उस ग्राम्य संस्कृति को नष्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा. यहीं हारेगा वह. चाहे जो भी वक़्त लगे. मनुष्य के संवेगों और संवेदनाओं की जो परस्परता है, उसके मन का जो उछाह-उल्लास है, वह हमारी सभ्यता की बहुत बड़ी ताक़त है. इससे स्थितियाँ बदलेंगी. विश्व के इतिहास में इसे. जो कृषि केन्द्रित देश हैं, वे बदलेंगे…नहीं, यह मेरी उम्मीद नहीं, विश्वास है मेरा.

आज के हिन्दी लेखन में शब्द प्रयोगों, भाषा-रूपों, व्याकरणिक अशुद्धियों पर बात हो रही थी. कमलेश्वर जी की धारणा थी- दूरदर्शन और सिनेमा की भाषा से जो विकृतियाँ आईं हैं, वह इसलिए कि हिन्दी अब केवल हिन्दी वालों की भाषा नहीं रही. कितना अच्छा लगता है जब इराक से कोई बनर्जी रिपोर्टिंग कर रहा होता है. अरे भई, उसे बोलने दो. यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई दावत करे और कहे कि पत्तल पर रसे की एक बूँद भी न गिरे. यह भाषा के महाभोज का उत्सव चल रहा है. लेखन में उसे सँभालना पड़ेगा….मानता हूँ कि अगली पीढ़ी सावधान नहीं है. उसका कारण यह है कि नई पीढ़ी टेंशन और त्वरा में है. जो मुँह से, क़लम से निकल जाए. किसी शब्द को बेकार नहीं होने देना चाहती. आज जब इतनी बड़ी विश्वभाषा, तीसरे नम्बर की भाषा है हिन्दी, तो ऐसे में हमें बहुत धीरज से काम लेना है. अगर शब्दों के अर्थ का विपर्यय नहीं हो रहा है और लिंग या का, की, के आदि की गड़बड़ियाँ हैं, तो उसके लिए जो प्रकाशन जगत है-पत्रिकाएँ, प्रकाशक, उसका दायित्व है यह बहुत बड़ा. आख़िर पंजाबी से कितने लेखक हिन्दी में आए. सबकी भाषा सुधर गई है कि नहीं? आज आप निर्मल, सोबती या वैद की भाषा को मानकभाषा के रूप में देख सकते हैं.

पत्र-पत्रिकाओं के स्तर पर, सम्पादकों की रुचि और दृष्टि के बारे में विस्तार मे चर्चा हुई. कुछ पत्रिकाओं, उनके स्तम्भों व विशेषांकों तथा अन्य पेशों से जुड़े अपेक्षाकृत नये अल्पस्थापित लेखकों की आश्वस्त भाव से वे प्रशंसा करते रहे. आज सम्पादकों के स्तर पर आए बदलाव की बात आई तो कहा – ‘हाँ, यह तो है. सम्पादकों के पास अपने आस-पास के लोगों को लेकर तो एक दृष्टि है, पर दिमागी क्षेत्रीयता से निकल आगे देखने की दृष्टि मुझे नहीं दिखाई दे रही है. अच्छा यही है कि साहित्य-पत्रकारिता के क्षेत्र में वंशवाद नहीं चलता. जैसा कि व्यापार और राजनीति में चल रहा है. साहित्यिक पत्रकारिता की जो एक बड़ी परम्परा हमारे पास थी, जब तक उसका निर्वाह नहीं किया जाएगा, तब तक साहित्य की बहुत बड़ी धारा का निर्माण नहीं हो पाएगा. छोटी-छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलने से पहले ही सूख जाती हैं. कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कुछ पत्रिकाओं में कि भरोसा होता है.

दलित-विमर्श और नारी-विमर्श पर बोलने से पहले वे देर तक हँसते रहे. बाद में किंचित गम्भीरता के साथ कहा गया- दलित और स्त्री विमर्श के साथ पत्नी विमर्श भी हो जाना चाहिए. स्त्री विमर्श केवल साहित्य में ही चल रहा है. विज्ञापन की दुनिया में स्त्री को जैसे और जितना नंगा-अधनंगा किया जाता है या टीवी धारावाहिकों में स्त्री मन की जितनी क्रूरताएँ और ईर्ष्याएँ दिखाई जाती हैं, वहाँ स्त्री विमर्श क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं खड़ा होता विज्ञापनों के ख़िलाफ़? कामधेनु सरिया से लेकर कामसूत्र तक के विज्ञापनों में अधनंगी औरतें. आप देखिए अब जैसे दलित विमर्श है, साहित्य की रचनात्मक कोशिशें नहीं, स्वानुभूति और सहानुभूति का विमर्श चल रहा है. आप बताएँ कि यदि मैं पंछियों पर लिखता हूँ तो क्या मुझे पंछी बनना पड़ेगा? लेखक हमेशा अपनी स्वानुभूति को बड़ी सहानुभूति में बदलता है. यह विभाजन या इस तरह की साहित्य चर्चा कुछ ऐय्याश दिमाग़ों की वक़्तकटी का ज़रिया है.

साहित्य में इस या इस तरह के विभाजन की कुछ अन्य कोशिशों के पीछे आप क्या कारण देखते हैं?

यह पत्रकारिता की अपनी ज़रूरत है. दरअसल आलोचक की भूमिका रचना ने आज लगभग समाप्त कर दी है.

कई बार टालने के बाद इस बार पत्नी के आग्रह पर उन्हें उठकर अन्दर के कमरे में जाना पड़ा है. दस मिनट को कहा था, पर लगभग एक घंटा बीत चला. इसके लिए उनकी पत्नी गायत्री जी कई बार आकर अफ़सोस जता चुकी हैं और बोरियत की चिन्ता करके चाय या खाने की चीज़ें भेज चुकी हैं. कमलेश्वर जी लौटे तो देर लगने का कारण बताने लगे- ‘दरअसल महीने भर के लिए बाज़ार का सारा काम आज इन्हें निपटाना था. बैंक के और मेरे भी कुछ काम हैं.’ फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन की नौकरी लगने, छोड़े जाने के कुछ अनुभव सुनाए. श्रमजीवी प्रकाशन और ‘कथायात्रा’ के शुरू और बन्द करने के प्रसंग बताते रहे. ‘सारिका’, ‘गंगा’ से जुड़ने, अलग होने को याद किया गया.

(जारी)

सम्बंधित

‘राजा निरबंसिया’ से मेरा साहित्यिक बपतिस्माः कमलेश्वर

बादशाहों का इंतज़ार करें, इतनी फ़ुर्सत कहां फ़क़ीरों को..

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं