बादशाहों का इंतज़ार करें, इतनी फ़ुर्सत कहां फ़क़ीरों को..

हिंदी अदब की दुनिया में कमलेश्वर ऐसी शख़्सियत थे कि उन्हें किसी एक विधा के खांचे में बांधा नहीं जा सकता. कहानी, उपन्यास लिखे तो कितनी ही फ़िल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, पत्रकारिता की, अख़बारों के संपादक रहे, कॉलम लिखे और दूरदर्शन के लिए भी काम किया. और जिस विधा में काम किया, अपनी अलग छाप छोड़ी. कमलेश्वर से यह लंबी बातचीत पुरानी है, इसमें उनके काम और शख़्सियत के तमाम पड़ावों के ब्योरे हैं, उनके जीवन के यथार्थ और विचारों के बेशुमार अक्स हैं. बातचीत लंबी है, इसलिए हमने इसे तीन हिस्सों में छापा है. बातचीत का यह आख़िरी हिस्सा है. -सं.

चर्चा फिर से ‘नयी कहानी’ पर आ टिकी थी. कहानीकारों द्वारा आलोचना का दायित्व स्वयं निर्वाह करने की जरूरत और ‘समान्तर आन्दोलन’ की शुरूआत के बारे में जब कुछ सवाल उनसे किए गए तो वे बता रहे थे- चूंकि इतने ज़्यादा आरोप लगाए गये थे कि रचना से उन्हेंस स्पष्ट करना ज़रूरी था. आप बताएं, पन्त जैसे शालीन, सुकुमार, सुकोमल कवि को ‘ग्राम्या’ की भूमिका क्यों लिखनी पड़ी! निराला तक को ‘मतवाला’ वगैरह में कितनी ही टिप्पणियां लिखनी पड़ीं. ऐसा कुछ नहीं है, ‘नयी कहानी’ आन्दोलन एक समवेत स्वर था, व्यक्तिगत या लेखक विशेष का नहीं था. मार्कण्डेय, अमरकान्त, सोबती, जोशी आदि पर और हम लोगों पर बहुत कुछ नया था…नहीं, ऐसा कुछ नहीं. हम लोगों के बीच कोई कशमकश नहीं थी. ‘परिन्दे’ से शुरुआत? हाँ, वह नामवर जी की बात थी. उनके लिए वह नया अनुभव था. गाँव से आए थे. आर्केस्ट्रा बजते देखा तो एकदम भौंचक रह गये…दलित विमर्श मराठी में हो चुका था. कोंकणी, मलयालम आदि में भी चर्चा रही. बाद में भक्ति आन्दोलन की तरह यह दक्षिण से इधर आया. हिन्दी में किसी और पत्रिका से पहले ‘हंस’ या राजेन्द्र यादव ने इसकी शुरूआत की. दलित रचना को ‘हंस’ ने मंच दिया.

आप ‘समान्तर आन्दोलन’ और मेरे युग की बात कर रहे हैं. अगर मुझे लगा कि इस लेखक में कुछ है तो फिर और कोई चीज़ बीच में नहीं आई. आन्दोलन में दिक्क़त यह होती है कि जो लोग जुड़ गए, सो जुड़ गए. समान्तर में रुचियां उतनी व्यक्तिगत नहीं थीं, पर अपेक्षाएँ व्यक्तिगत थीं. आप देखिए तीन-तीन दिन के शिविर हुए, गोष्ठियां हुईं. उन गोष्ठियों में किसी की कहानी या उपन्यास कभी नहीं पढ़े गए. वहां एक तरह से समाजशास्त्रीय विश्लेषण होता था. रचनाएं नहीं पढ़ी जाती थीं कि एक दूसरे की वाहवाही ही करते रहें. तमिल, मलयालम, डोगरी, पंजाबी सभी भाषाओं के लोग शामिल थे. ज़्यादातर उपभाषाओं के बहुत से लोग शामिल हुए. जैसे गुजराती के थे, तो कच्छी के भी थे. बड़ी और ख़ास बात यह कि भोजपुरी या मैथिली आदि के लेखन क्षेत्रों की सामाजिक स्थितियों पर पत्र पढ़े जाते थे. पूरे देश की सामाजिक जानकारियां मिलती थीं. बह ऐसा दौर था जिसमें सामान्य जन की बात की गई. तब कुतियाएं, तिलचट्टे, अंधेरा, दो इंच की नर्म-नर्म जगह कहानी में इतनी अधिक आ गई थी कि कोफ़्त होती थी. नायक आत्महत्या के लिए ‘जगह’ तलाशता था. आप ही बताइए, कहानी में ये क्या कोई सत्य थे उस समय के? वह आन्दोलन एक फक्कड़ क़िस्म का आन्दोलन था. साहित्य के इतिहास में जाने की किसी की महत्त्वाकांक्षा नहीं थी. कफ़न पहने हुए थे लेखक और कफ़न में जेबें होती नहीं. शक नहीं कि आन्दोलन बहुत बड़ा था. कार्यक्रम कहीं भी हो, दो-दो, ढाई-ढाई सौ लोग अपने ख़र्चे पर आते थे. वहाँ कहानी लिखना नहीं बताया जाता था, साहित्यिक सत्संग होता था.

‘समान्तर’ पर ही क्यों? लोग कहते रहते हैं पर रचना तो चलती रहती है. लेखक लिख तब अपना ही रहा था? ‘समान्तर आन्दोलन’ दलित-वंचित लोगों का आन्दोलन था. अच्छा बाद में जब वे राजनीति में आ गए तो आपने क्या कर लिया? शान्ति से पहले स्वतन्त्रता की ज़रूरत पड़ती है. जी, मैं मूल्यांकन पर बहस करता हूँ. ‘नयी कहानी की भूमिका’ लिखी, ‘मेरा पन्ना’ लिखा. आलोचना मेरा क्षेत्र नहीं है. पर जब ज़रूरत होती है, तो खड्गहस्त होना पड़ता है. कभी अगर तर्क-कुतर्क आते हैं तो मैं ‘पब्लिकली फेस’ करता हूँ. ‘कमिटेड’ हूँ पर ‘कमिटमेंट’ पार्टी से नहीं, अपनी सोच और अपनी सच्चाइयों के साथ है.

जी, स्तम्भ लेखन करता हूँ. स्तम्भ लेखन का प्रभाव तात्कालिक है, जबकि रचना का गहरा और दूरगामी. समय के जो ज़रूरी सवाल हैं, उन पर ध्यान केन्द्रित किए रखने के लिए स्तम्भ लेखन ज़रूरी है.

बार-बार बजता फ़ोन फिर बजा. तब पश्चिम बंगाल के कोई मन्त्री फ़ोन पर थे. देर तक बात हुईं. कई बार उन्हें उठकर जाना पड़ा था. में देख रहा था कि तरह-तरह की व्यस्तताओं के बावजूद कमलेश्वर जी की एकाग्रता और गम्भीरता में कोई अन्तर नहीं पड़ रहा था. इसीलिए जानना चाहा कि उन्हें लेखन के लिए क्या किसी ख़ास स्थान, मन:स्थिति या माहौल की ज़रूरत पड़ती है?

ऐसा कुछ नहीं है. लोग आते-जाते रहते हैं. फ़ोन पर बात करता रहता हूँ. घर में शोर-शराबा होता रहे, मैं लिखता रहता हूँ. यह अनुशासन मुझे पत्रकारिता ने दिया है. हर स्थिति में लिख सकता हूँ. कहीं क्रमभंग नहीं. आधा शब्द भो छूट जाएगा तो दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगा. नहीं, पहले भी ऐसा ही था. मूड-वूड, मौसम, सुविधा की मुझे ज़रूरत नहीं. बस, सादा काग़ज़ चाहिए. लाइनदार पर मैं नहीं लिख सकता. हां, हमेशा हाथ से लिखा है.

अपनी आवाज़ की ख़ासियत का अहसास आपको कब हुआ?

तब, जब मुझे आकाशवाणी में मौक़ा मिला. मैं पत्रों के उत्तर देता था और उमा भटनागर पत्र पढ़ती थीं. उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी. इसका श्रेय मैं गिरिजाकुमार माथुर को दूंगा. उन्होंने कहा तो कभी नहीं, पर हरिद्वार कुम्भ की कमेंट्री करने भेजा. बस तब से यह शुरू हो गया. निश्चित रूप से आकाशवाणी और दूरदर्शन ने मुझे शब्दों की स्फीति से बचाया. वहां सार्थक विवरणों के साथ नपे-तुले शब्दों में बात करनी होती है.

अपनी लोकप्रियता के अहसास को आप कैसे जीते रहे हैं?

अच्छा लगता है. ख़ास तौर से तब मुझे बहुत लोकप्रियता मिली, जब ‘पत्रिका’ कार्यक्रम बम्बई से सात वर्ष तक प्रति सप्ताह लगातार लाइव टेलीकास्ट हुआ. बम्बई में टीवी 2 अक्तूबर, 1972 में शुरू हुआ और 30 अक्तृबर से यह कार्यक्रम शुरू हुआ. अपने अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम ‘परिक्रमा’ का बड़ा सुखद अहसास तब होता था, जब जाना कि उस दिन लोग घर पहुंचने की जल्दी में होते थे. संकोच के साथ कह रहा हूं. बम्बई के बड़े शॉपिंग सेंटर ‘लोहारचाल’ में मंगल के दिन छुट्टी के लिए हड़ताल हुई थी. दादा मुनि अशोक कुमार ने कहा था कि लोग हमें देखते हैं और हम आपको देखते हैं. लताजी मंगल को रिकार्डिंग नहीं करती थीं और कार्यक्रम देखने के बाद फ़ोन ज़रूर करती थीं. चेतन आनन्द ने उस कार्यक्रम पर मुग्ध होकर ही ‘पान, बीड़ी, सिगरेट’ फ़िल्म लिखाने की पेशकश की थी. इस कार्यक्रम से एक सामाजिक चेतना उत्प्रेरित होती थी. पटरी पर के, निचले स्तर के, हाशिए पर पडे लोगों को लेकर होता था यह कार्यक्रम. तब ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी था और कार्यक्रम दुनिया के दस श्रेष्ठ कार्यक्रमों में गिना गया. लोगों ने लाखों रुपया उस कार्यक्रम को दान दिए. उस धन से वेश्याओं का पुनर्वास, दलित कन्याओं की शादियाँ जैसे बड़े महत्त्व के काम कराए गए. विजय मर्चेंट ने उसमें बड़ा सहयोग किया. लोग आते और चुप से बड़ी रकम का चेक छोड़ जाते. अन्दर से आत्मविश्वास बढ़ता है इससे. आप जो कर रहे हैं, उसके प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है. आज भी वहां की लोकप्रियता याद कर नशा चढ़ता है.

आप अपने लेखक होने का श्रेय किसे देना चाहेंगे?

मुझे मेरे परिवेश और समय ने पूरा किया. रचना अगर एक दुर्घटना नहीं है तो निश्चित रूप से परिवेश और समय के यथार्थ ने मुझे साहस और निरन्तरता बख्शी. कोसोवो का सत्य आज पूरी दुनिया का सत्य हो जाता है. वहां का सत्य हमारे यहां और यहां का वहां लागू होता है आज. यह जो मानवीय दृष्टि है, बह भौगोलिक रूप से विभाजित देश को भी आपके लिए अपना बना देती है. इराक़ के युद्ध में घायल लड़की की शक़्ल मुझे अपनी कॉलोनी की लड़की की सी दिखाई देती है.

लेखक होने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, घर, मित्र, सहयोगी और आसपास के लोगों को, जिनसे हर तरह से सुविधा, सुरक्षा, अनकहा प्रोत्साहन मिलता रहा. श्रेय माता-पिता को. ख़ास तौर से माँ को, जिन्होंने मुझे निरोग शरीर दिया. पिछले दिनों राहो के गाँव गया. सड़कों की मेहरबानी से मुझे बुख़ार हो गया. उसके अलावा मैंने कभी बुख़ार नहीं जाना था. आज तक सिरदर्द नहीं हुआ है मुझे.

इलाहाबाद, बम्बई की जगह दिल्ली में स्थायी रूप से बसने के पीछे क्या कारण या मन:स्थिति रही?

मूल कारण पारिवारिक है. पहले यहां उन्सठ में आया. दूरदर्शन की नौकरी की. फिर बम्बई में फ़िल्में कीं, दूरदर्शन के कार्यक्रम किए, सम्पादन किया. मेरे बड़े भाई बेहद ईमानदार व्यक्ति थे. उन्होंने ही मुझे पाला. मेरी भाभी मेरे लिए माँ की तरह हैं. उनका परिवार थोड़ा बड़ा था. बड़े भाई की मृत्यु के बाद मुझे उनके बच्चों की चिन्ता करनी थी. संयुक्त परिवार था मेरा. अपनी बेटी की शादी दुष्यन्त के बेटे से ‘84 में कर दी थी. भाई साहब की लड़कियों की शादियों की फ़िक्र थी. बम्बई में रहता तो रिश्ते ढूंढने-मिलने में दिक़्क़त आती. इलाहाबाद में बस सकता था, पर सोचा कि दिल्ली में सिने और धारावाहिक लेखन चलता रहेगा. घूमना-फिरना, रहना-सहना, सब सम्भव हो सकेगा. अपने परिवार के लिए अपने समाज में लौटना था, लौट आया. वैसे दिल्ली में मैंने कम बुरे दिन नहीं देखे. ‘एक सड़क सत्तावन गलियां’ का कॉपीराइट मुझे आठ सौ रुपए में बेचना पड़ा था. यह अलग बात है कि पर्याप्त आमदनी करके प्रकाशक ने वह मुझे लौटा दिया था. अच्छा यह रहा कि बहुत लोग मिले मुझे. जो बुरे मिले वे मेरा न बुरा कर पाए और न मुझे बुरा बना पाए. अच्छे से अच्छे दोस्त, भाई, परिवार, पाठक मिले. और क्या चाहिए आख़िर?

प्रकाशकों के साथ के अनुभव कैसे रहे?

बहुत अच्छे. किसी ने बेईमानी नहीं की मेरे साथ. इसलिए न की हो शायद कि दूसरों के साथ कर ली हो (ज़ोरदार ठहाका लगाया है कहकर). इस समय रॉयल्टी का पर्सेटेज मुझसे ज़्यादा शायद किसी का न हो. पत्र-पत्रिकाएं भी अधिकतम पारिश्रमिक देती हैं. एक दौर में एक कहानी के दस-बारह रुपये मिलते थे, आज छोटी से छोटी कहानी के भी दो-तीन हज़ार आ जाते हैं.

इधर आत्मकथाएं काफी लिखी गई हैं. उन्हें लेकर कुछ चर्चाएँ और विवाद भी कम नहीं हुए. ‘द्विखंडिता’ को लेकर छिड़ा विवाद सामने है. भारतीय और विदेशी लेखकों की आत्मकथाओं के परिप्रेक्ष्य में क्या आपको लगता है कि इस विधा के लेखक की कुछ सीमाएं या मर्यादाएं होनी चाहिए. आपका भी क्याा कभी आत्मकथा लिखने का मन हुआ?

कुछ समकालीन लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों ने मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कई बार प्रेरित किया. लगा कि मुझे बंधे-बंधाये तरीके से आत्मकथा लिखनो नहीं चाहिए. वह लिखा जाए जो आप स्मृति में सुरक्षित रखना चाहते हैं. स्मृति का हिस्सा वही है और संगत भी वही है. मैं यह क्यों याद करूं कि उस पेड़ के नीचे बैठकर पानी पिया या उस रास्ते तब गुज़रा? हां, कुछ बातें मैंने संस्मरणों के रूप में लिखीं. चूँकि ज़्यादातर हिन्दी वालों ने सिनेमा के अनुभव नहीं लिखे, इसलिए जितना संगत रूप में याद आया, मैंने लिखा.

आत्मकथा किसी तरह की नैतिकता का पैमाना तय नहीं करती. आपके संस्कार, आपकी सुरुचियां, आपका अपना सापेक्ष सत्य यह तय करता है. किसी तरह किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए. हां, ‘द्विखंडिता’ के बारे में यह कि मैं तस्लीमा को विद्रोही मानता हूं, पर बहुत सृजनात्मक नहीं मानता. लगता नहीं, सृजनात्मकता की कमी है. अपने देश के प्रधानमन्त्री होने के नाते जैसे मैं अटल जी की इज़्ज़त करता हूँ, पर कवि के रूप में स्वीकार करूं, यह नहीं हो पाता. ‘लज्जा’ को भी अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों के लिहाज से ‘ह्यूमन डॉक्यूमेंट’ तो माना जा सकता है, पर मानवाधिकार की रिपोर्टों और रचना में ज़मीन-आसमान का अन्तर होता है. सीमा या मर्यादा की बात अपने संस्कारों पर निर्भर है. अंकुश किस पर लगा सकते हैं आप?

आपको ऐसा नहीं लगता कि आज राजनीति के बहुत से दोष साहित्य ने ले लिए हैं?

देखिए, यह आपाधापी का दौर है. वैश्वीकरण से पैदा हुआ है. उसकी वजह से हैं ये तिकड़में, हथकंडे, गुटबाज़ी आदि. एक-दूसरे पर गन्दे आक्षेप ज़्यादातर उन लेखकों ने किए हैं, जो लिखने से स्खलित हो चुके थे. बाकी तो साहित्य में नाम दर्ज कराने के लिए मारामारी चलती है. उनमें आलोचक बन्दरबांट करता है. यह सब लगभग चौथाई सदी चला. जी, उससे साहित्य का नुक़सान हुआ. उसकी वजह से रचना पर यह असर पड़ा कि शब्द थे, वाक्य थे, व्याकरण भी था, पर अपने कथ्य में आस्था नहीं थी. इस कारण बहुत कुछ ऐसा लिखा गया, जो मात्र लिखने के लिए लिखा गया.

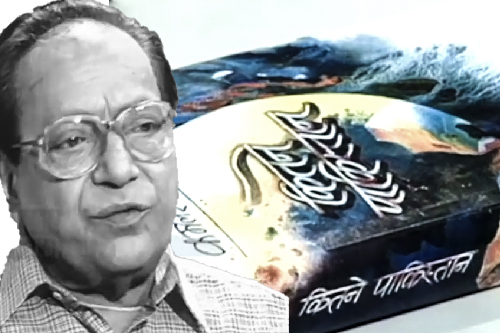

‘कितने पाकिस्तान’ के बाद क्याा कोई अन्य उपन्यास लिखने के बारे में भी इस बीच आपने सोचा?

निश्चित रूप से मैं एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ. पिछले वर्षों में ईश्वर पर एक उपन्यास लिखने के बारे में सोचा था. ईश्वर के नाम पर दुनिया भर में यह जो धार्मिक उन्माद है, इतना अधिक अतिक्रमण है, उस पर सोचा था. जितना अतिक्रमण ईश्वर ने किया है, उतना शायद किसी ने नहीं. अपनी विकसित सभ्यता पर ईश्वर के अतिक्रमण का हाल यह है कि आज वह उसका मालिक हो गया है, जबकि उसे उसमें शामिल किया गया था. दिमाग़ों में ईश्वर के अतिक्रमण का कारण मेरी समझ में मनुष्य की सीमित आयु है, उसका भय है. परासत्ता है, मैं इनकार नहीं करता, पर ग्रन्थों में, वैदिक काल में मूर्तिपूजा नहीं है. लगता है, बौद्ध धर्म वहां जाने के बाद यह श्रीलंका से आई. इस पर लिखना चाहता था, हुआ यह कि एक बार कुछ परिचित कवि मित्र मिलने आए. उनसे इस पर काफ़ी बातें हुईं. बहुत दिन बाद देखता हूं कि उनमें से एक ने उसी विषय पर एक लम्बी कविता लिखकर मेरे पास भेज दी. फिर उस पर मन नहीं हुआ. अब एक उपन्यास पर काम कर रहा हूं. देखना-सोचना है कि दुनिया की सभ्यताओं में संगठित हिंसा कैसे पनपी? इसमें अपने दौर के मनुष्य की ज़िन्दगी की कोई क़ीमत नहीं रही. सत्ता के लिए, सम्पत्ति के लिए. औरतों के लिए हुई संगठित हिंसा का जो इतिहास है, उसमें मनुष्य के हक़ में क्या् चीज़ें निकलती हैं, यह देखना चाहता हूं. अभी धुंधली-सी थीम है. मैं जब लिखने बैठता हूँ तब चीज़ें स्पष्ट होती हैं. पहले नहीं.

लगातार तीन-चार फ़ोन- ‘हाँ ठीक है. अट्ठाइस ठीक रहेगी. एक मिनट रुकिए, मुझे डायरी देखनी पडेगी. जी ठीक है. फ्लाइट बुक करा दूंगा. अट्ठाइस की शाम तीन बजे ठीक होगा.’ बड़े सम्मान और आत्मीयता के साथ देर तक जाबिर भाई, जाबिर भाई सम्बोधन के साथ बातें हुई—‘ अब मैं पुरस्कार योग्य हो गया हूं, इसलिए स्वीकार करने में दिक़्कत नहीं है.’ हंसे जा रहे हैं. फ़ोन के बाद बताया- (डॉ. सुरेश्वर त्रिपाठी भी तब वहां थे) ‘शिवपूजन सहाय शिखर सम्मान” मिलने की सूचना मिली है. बिहार से उर्दू के रचनाकार और विधान परिषद अध्यक्ष जाबिर साहब का फ़ोन था. कार्यक्रमों में आने-जाने की बाबत पूछा तो बोले- अपने मन में श्रद्धा है. लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूं. नखरे मैं नहीं दिखाता.

अगर ‘कितने पाकिस्तान’ की तर्ज पर मैं यह पूछूं कि कितने कमलेश्वर तो आप क्या उत्तर देंगे?

देर तक हंसते रहे. उस समय बोले गए कुछ ऐसे वाक्य, जो उनके व्यक्तित्व या लेखक से सीधा और निकट परिचय कराते हैं- दो बुरी-बुरी आदतें, बुरी क्यों, अच्छी आदतें हैं- सिगरेट पीता हूं और शाम को चाय नहीं पीता. ज़्यादा सिगरेट पीने की बात हुई तो बोले- शरीर की संरचना कैसे साथ देती है, आप देखिए, मेरी टेंडेंसी लो बी.पी. की है. हाई होती तो इस सबसे कब का मर गया होता. नहीं, मुझे तंग नहीं करती. आवाज़ में कोई अन्तर नहीं है. आपके भीतर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, भाई साहब, जो तुरन्त टोकता है कि अब बहुत हो गया….मन कहता है कि जब इतनी गहमागहमी की ज़िन्दगी बिना हाथ पसारे निकाल दी तो अब अपनी इज़्ज़त तो बचा सकते हैं हम. इतनी उम्र काट दी तो अपने देश और दोस्तों पर इतना भरोसा है कि अकेला झोला डालकर भी निकल पड़ँ तो मुश्किल नहीं होगी. यही मेरी कमाई है….हर जगह ईमानदारी से लिखना पड़ता है. चाहे वह “चन्द्रकान्ता’ हो या विज्ञापन के स्लो गन….पर यह कि केवल रचनात्मक लेखन के सहारे आप ज़िन्दा नहीं रह सकते.’

वाद, विचारधारा, दृष्टि, मंडल आयोग, आपातकाल जैसी विचलित करने वाली घटनाओं आदि पर बातें हो रही थीं. वे कहे जा रहे थे- बचपन से निकलने वाले दिनों में हिरोशिमा-नागासाकी में गिराए गये बमों की घटना ने बहुत विचलित किया. सोचने भर से वितृष्णा होती है. इधर गुजरात के नरसंहार और इराक़ पर अमेरिकी हमले ने बहुत विचलित किया.

मेरा वाद अपने ही वाद से निकलता है. वह किसी से मेल खा जाए तो मैं क्या करूं? मार्क्सवाद ने श्रम और अस्तित्व के लिए एक दृष्टि तो दी है. गंधी ने सन्तुलन की दृष्टि दी है. अम्बेडकर ने जो दृष्टि दी है, वह चेतना को विकसित करती है. मैं इन्हें रचना से नहीं बाँधता. सभ्यता की परम्परा को जब मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ तो सभ्यताओं के सह-अस्तित्व की बात सोचता हूँ, संघर्ष की नहीं. पश्चिम में अब सभ्य सभ्यता और असभ्य सभ्यता के संघर्ष की बात आई है. अपने को स्वयं सभ्य मान ले रहे हैं. पश्चिम की ये सभ्य सभ्यताएं इतना नरसंहार कर रही हैं. पर यह चलने वाली नहीं है.

पुरस्कारों के बारे में तरह-तरह के विवादों, आरोपों, सन्देहों के शोर-शराबों के बीच हाल में मिले साहित्य अकादमी के पुरस्कार को पाकर आपको कैसा लग रहा है?

लगता था और सही ही लगता था कि पुरस्कार लेने से आपकी रचनादृष्टि में अन्तर आता है. जिसने बारूद का आविष्कार किया, वह शान्ति का पुरस्कार दे रहा है. इस तरह के पुरस्कार का जब हम उस उम्र में थे, संघर्षशील थे, असर पड़ सकता था. कम्प्रोमाइज़ कर सकते थे. तब पैंतालीस वर्ष तक मैंने दूरी बनाए रखी, तब लगा कि अब मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता. पहले भी मैंने इन्हें बुरा नहीं बताया या जिन्होंने लिए उनका विरोध नहीं किया, अवहेलना नहीं की. अब मंज़ूर कर रहा हूं. पहला पुरस्कार, हिन्दी अकादमी, दिल्ली का मिला. उसका पैसा पांच नये लेखकों की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दे दिया था. यदि इसका मिलना ग़लत लगता है तो सीधे कहिए कि हमें अच्छा नहीं लगा. उसे सिद्धान्त में क्यों बांध रहे हैं?

मैं तो अकादमी की किसी राजनीति में पड़ा नहीं. मेरे मन में किसी को लेकर कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई अवज्ञा नहीं रही. मेरी सामाजिकता मेरी रचना तय करती है. जहां तक विचारों का सवाल है, मैं हर जगह जाता हूँ. कोई कोताही नहीं करता. हम तो अपनी इज़्ज़त करते हैं. कनफटे साधु हैं. पैसों के लिए मेहनत कर लेंगे. दिक्क़त होगी तो सिगरेट छोड़ फिर बीड़ी पर आ जाएंगे. ‘बादशाहों का इंतज़ार करें, इतनी फ़ुर्सत कहां फ़क़ीरों को…’

सम्बंधित

‘राजा निरबंसिया’ से मेरा साहित्यिक बपतिस्माः कमलेश्वर

लेखन माध्यम है, मेरी मंज़िल नहींः कमलेश्वर

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं