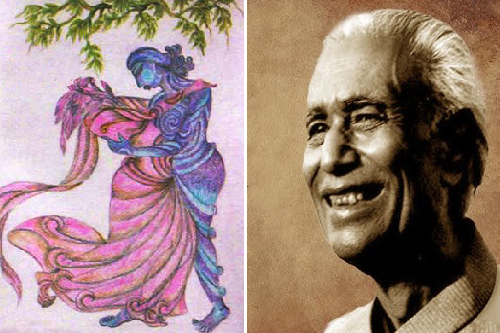

शुरू में तो बोरिंग लगा था ‘गुनाहों का देवता’ | प्रज्ञा भारती

(हमारे दौर के महत्वपूर्ण रचनाकार और संपादक धर्मवीर भारती की शख़्सियत का यह ख़ाका उनकी बेटी के हवाले से है. क़रीब दस साल पहले हुई इस बातचीत में प्रज्ञा भारती ने अपने पिता के व्यक्तित्व के ऐसे तमाम पहलुओं का ज़िक़्र किया है, जो उन्हें एक संवेदनशील और ज़िम्मेदार पिता होने के साथ ही उनके जनसरोकार का पता भी देते हैं. -सं)

डॉ.धर्मवीर भारती का स्टडी रूम. उनके बैठने-काम करने वाली कुर्सी पर बैठा मैं. मेरे साथ सामने बैठी उनकी गुड़िया-प्रज्ञा भारती. तन्वंगी, चुस्त-फुर्तीली. विनम्र, सौम्य, शांत-सी! सफ़ेद चूड़ीदार के साथ प्रिंटेड कुर्ता. चश्मे के शीशों के पीछे से ख़ूब बतियाती- हंसती-सी बड़ी-बड़ी आंखें. मैं असहज था, चमत्कृत भी. प्रज्ञा अपने पांच साल के चंचल-से बेटे अक्षत को नानी के साथ दूसरे कमरे में जाकर खेलने के लिए मनाने-समझाने में लगी थीं.

मैं तय नहीं कर पा रहा था कि प्रज्ञा से बातचीत की शुरुआत किस सवाल से की जाए. तलाश के क्रम में मुझे ज़रा पहले कहे गए पुष्पा भारती जी के कुछ वाक्य ही बार-बार ध्यान आए जा रहे थे– ‘मेरी हालत उस समय अच्छी नहीं थी. कैसे वो सब व्यवस्था हुई मुझे कुछ नहीं मालूम. यही उचित समझा गया कि किंशुक के अमेरिका से आने का इंतज़ार न किया जाए. मेरी मां के व्यक्तित्व में एक लौहतत्व था. शायद वही जींस के द्वारा मेरी पुत्री में भी आया होगा. उसने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और अपने पिता को मुखाग्नि दी.’

लेकिन हुआ यह कि सोचे-विचारे या तलाशे-तय किए ने तब ज़रा-सा भी तो सहारा नहीं दिया. बातचीत की शुरुआत प्रज्ञा भारती के सवालों से हुई, उनके बताने से हुई. अभी तक की उनकी बातचीत में आटे बराबर अंग्रेज़ी और नमक बराबर हिंदी को देख-सुनकर मैं पूछना चाहता था- पर उन्होंने पहले ही बता दिया कि उन्हें अंग्रेज़ी प्रिय रही है – और वो अंग्रेज़ी की ही पत्रकार-सम्पादक हैं. बातचीत की बात आई तो बड़े सहज-भोले ढंग से पूछा, ‘आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे?’ उनके सवाल ने अचानक एक बड़े दबाव और अजीब-सी दुविधा के बीच ला खड़ा किया था मुझे. ज्यों-त्यों कह पाया- ‘मैं भारती जी को उनकी बेटी के माध्यम से जानना चाहता हूं…’

बोलना शुरू करने के पहले का असमंजस मुद्राओं में भी था और वाक्यों में भी- ‘जहां तक डैडी का सवाल है तो प्रैक्टिकली भी और इन रीयल भी- मम्मी इज़ माई मदर एण्ड डैडी बोथ. नहीं-सब फ़ेमिली में ऐसा नहीं होता. हम सब बच्चों को मम्मी ने शुरू में ही समझा दिया था कि तुम्हारे डैडी क्रिएटिव पर्सन हैं. उनका लक्ष्य ‘धर्मयुग’ है और हमें उन्हें हर तरह से सपोर्ट करना है. मम्मी ने इतना रेस्पेक्टिड बनाकर रखा था डैडी को कि हमारे मन में किसी तरह का कोई रिज़ेन्मेंट कभी आया ही नहीं.

आज के बच्चों को देखती हूं- अपनों को भी- हर बात पर सवाल कि डैडी अवेलेबिल क्यों नहीं हैं. हमारे कामों में डैडी ने अपना रोल बहुत अच्छी तरह पूरा किया. ज़रा बड़े होते ही कह दिया था- आप कुछ भी करना, मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा. उनका ये नहीं था कि हम लड़कियां हैं तो पहले हमारी शादी के बारे में सोचें. उनके मन में लड़का-लड़की का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. जब कपड़ों की बात आती तो मम्मी कहती कि इसके लिए चूड़ीदार खरीदेंगे- तो वो कहते, अरे, ये क्या पहनाओगी इसे. ये टॉम ब्वॉय है, जींस टॉप पहनाओ! ख़ुद जाकर ले आते और कहते- बेटा मैं ये ले आया हूं.’

‘खाने-पहनने में ही नहीं, वैसे भी कभी फ़र्क करके नहीं देखा. मेरी सिस्टर ने टीचर की ट्रेनिंग की- टीच किया. मैंने ‘फ़ेमिना’ ज्वाइन किया. अगर हम और भी आगे वर्षों तक पढ़ते रहने की कहते तो डैडी हमें रोकते नहीं. उन्होंने हमेशा यही कहा- ‘आगे जो करना है करो. हम साथ हैं. ख़ुश रहो.’ हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आगे का जो कुछ भी तय किया, वह नौकरी के बाद किया. अपना कहा डैडी ने हमेशा निभाया और मम्मी तो आज तक निभा रही हैं. आपको तो यह पता है कि मैंने डैडी को मुखाग्नि दी थी…? जी – मुखाग्नि मैंने ही दी थी.

डैडी का यह एक बहुत अच्छा पक्ष था कि कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो कुछ सिखा रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं. हमारे बचपन में उन्होंने हम बच्चों के लिये अलग-अलग कैरेक्टर्स क्रिएट कर लिए थे. मेरे लिए दुलदुल का कैरेक्टर तय किया था. जब कुछ कहना-बताना होता तो कहते- ‘चलो भई, आज दुलदुल के साथ सवारी करेंगे तारों की. ये तारा ऐसा होता है…वो ऐसा…इसका ये नाम… उसका वो. इसी तरह तमाम दुनिया की बातें… नॉलिज…’ सच में यूनीक थे मेरे डैडी, यस- यूनीकनेस इन एवरी वे. वेरी हम्बल पर्सन! हमेशा ज़मीन पर पैर!

हमसे कहते- अपना अस्तित्व हम बनाते हैं बेटा, कितनी भी बड़ी हो जाओ- काम पर तुम होगी चीफ़ एडीटर, पर घर में अक्षत की मम्मी हो. अंशुमान की मम्मी हो. ये सब सिखाया उन्होंने हमें. पैसे का उन्हें ज़रा भी कुछ नहीं था. क्या नहीं था तब हमारे पास- सब कुछ था. पर उन्हें देखकर हम सब आम ज़िंदगी जीते थे. बचपन की वह सीख, वह अभ्यास ही तो वह कारण है कि हम सब तरह से रह सकते हैं, जी सकते हैं. मैं ट्रेन, कार, बस, रिक्शा, ए.सी. गाड़ी- किसी में भी चल सकती हूं. ब्रांड या स्टेटस कांशियसनेस नहीं, मुझे फ़र्क नहीं…

कुछ अटकती-मंद होती-सी वह आवाज़ अब मौन हो गई थी. वजह जानने को निगाह उठी तो दिखा कि प्रज्ञा आंखें बंद किये स्थिर हुई सी बैठी हैं. दिपदिप करता-सा चेहरा. होंठ बाआवाज़ हिल पड़ने को बेताब-से. अब प्रज्ञा की वह बच्चों जैसी दूधिया, खिलखिलाती हंसी साफ़-साफ़ सुनाई देने लगी थी- ‘…डैडी वॉज़ ए रीअल लाफ़्टर…दिल खोलकर हंसते थे. इस समय जब आंख बंद करके उन्हें याद कर रही हूं तो यही तस्वीर बन रही है उनकी, उंगलियों के बीच दबा सिगार और बहुत प्यारी हंसी हंसते हुए वे… हंसते थे तो पूरा शरीर हिलता था. जी-दिल से- जिसे अंदर की हंसी कहते हैं न… यह और कि दूसरों को भी हंसाना.

आवाज़ ज़रा-ज़रा भारी और काफ़ी कुछ मंद हो चली है- दूसरों को- जब वो गुज़रे तो यहां की लोकेलटी के सब्ज़ी, पान, फल आदि बेचने वाले आकर पैर छू-छूकर गए थे, वे लोग कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं था कि वो इतने बड़े आदमी थे. डैडी अक्सर उन लोगों के पास जाते थे. उन्हीं की भाषा में उनके दुख-दर्द की बात करते थे. उनके जीने के अंदाज़ की भाषा में उनके दुख-दर्द की बातें करते थे. उनके जीने का अंदाज़ था यह! हैप्पी-हैप्पीनेस बटोरते थे, बांटते थे. बहुत पॉज़ीटिविटी थी उनमें…

‘क्या कभी उदास-बहुत उदास भी देखा था अपने डैडी को?’

लम्बी चुप्पी, बौद्धिक-सी गम्भीरता, दीर्घ-सी एक सांस. आहिस्ता-आहिस्ता कहना शुरू हुआ- ‘हां, देखा है, अनेक बार देखा है. आज लगता है कि डैडी जब लिखते होते थे… तो वो जो प्रोसेस होता है…लेबर पेन जिसे कहते हैं…तो शायद वैसा कुछ होता होगा वो. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. सच है कि मेरे बहन-भाई डरते थे पर मैं ही एक सिर्फ़ दबंग, महादबंग थी जो उनके स्टडी रूम में घुस आती थी. मैंने उन्हें लिखते देखा- कभी उदास, कभी मौन, कभी टहलते रहते, कभी बाहर देखते, कभी गाना गुनगुनाते. डायनिंग टेबिल पर भी बैठे होते तो मालूम हो जाता था कि दिमाग़ में कुछ चल रहा है. जे.पी. की मृत्यु के बाद काफी हिले दिखे थे…और बहुत दिनों तक उदास रहे थे. वैसे भी जब कोई बड़ा इश्यू होता या पॉलिटिकल अथवा इकोनॉमिकल सीन में ऐसा-वैसा कुछ होता तो बहुत अपसेट होते.

कब जाना कि आपके डैडी एक बड़े रचनाकार हैं? जब जाना तो कैसा, क्या किया?

प्रसन्नता व्यक्त करती-सी मुस्कान! आह्लादित से शब्द! कूकती-सी आवाज़ और ख़ुद पर अचम्भित होती-सी वह दृष्टि- ‘बहुत दिनों तक हमें पता ही नहीं था कि डैडी की लिटरेचर में क्या हैसियत है या वो इतने बड़े एडिटर हैं. घर में मम्मी-पापा से ऐसा कुछ कभी सुना नहीं था! और सबके पापा की तरह हमारे पापा भी आते-जाते. घर में लोगों का आना-जाना लगा रहता था. हमें पता नहीं होता था कि आने वालों में कौन क्या है या कितना बड़ा नाम है उसका.

अब जैसे रजनीश जी घर आए तो बस हमसे इतना कहा जाएगा, नमस्ते करो बेटा, अंकल हैं.’ इससे आगे कुछ नहीं. हां, जब उनके बड़े लेखक होने को जाना- तब क़रीब सोलह वर्ष की थी मैं. ग्यारहवीं क्लास में. एक दिन हिंदी टीचर ने ऑवर ऑथर का इन्ट्रोडक्शन देना शुरू किया तो देखा अरे, यह तो डैडी का चैप्टर है! तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं कि अरे, डैडी इतने बड़े ऑथर हैं…

धर्मवीर भारती जैसे लेखक की बेटी होने के लाभ?

आठ-दस सेकेंड तक कुछ नहीं कहा गया. माथे पर एक लकीर-सी खिंचती दिखी. चांदी के वरक की मानिंद अंगुली भर मुस्कान ओढ़े हूंss की लम्बी-सी एक आवाज़ सुनाई दी. नहीं मालूम क्यों- पर लगा कि जैसे उस ‘हूं’ में यह अर्थ भी सन्निहित था कि अगर मेरे आपने मेरे डैडी को जाना होता तो ऐसा सवाल पूछा ही न होता. मेरे सवाल में के कुछ शब्दों को दोहराते हुए शुरुआत की है बोलने की- ‘उनकी बेटी होने के लाभ? डैडी इतने प्रिंसपल वाले थे…’ बोलना पूर्व की भांति सहज प्रवाही नहीं हो पा रहा है शायद- ‘उनके सेक्रेटरी की बहन टेंथ में मेरी ही क्लास में थी. जब कॉलेज में एडमीशन की बात आई तो डैडी ने उसका नाम रिकमेंड किया. मेरे लिए कहा कि तुम्हारे जैसे मार्क्स आएं, उस आधार पर देखना. हममें उन्होंने यही संस्कार डाला था कि तुम अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ो.’

कितने ही लेखकों के साथ यह हुआ कि उनकी संतानों ने उनका लिखा नहीं पढ़ा. आपकी यह पृष्ठभूमि, अंग्रेज़ी में ऐसी रुचि, अंग्रेज़ी की यह पत्रकारिता. लगता नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं- आपने भारती जी का लिखा क्या उतना पढ़ा है?

अद्भुत-सा जोश, अनुपम-सा गर्व आ मिला था बोलने के अंदाज़ में- ‘मैंने… उनकी मोस्ट ऑफ़ द बुक्स… जी- अंधायुग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया… और भी…’

इसका मतलब भारती जी का कवि आपको अधिक पसंद है?

‘जी- पोएट्री बहुत पसंद है…इसलिए कि उसमें बहुत जोश है, टैलेंट है. उन्होंने रोमांस को जिस तरह ब्यूटीफ़ुली इंटलेक्चुलाइज़ किया है वो मुझे बहुत पसंद है.’

उम्मीद थी कि पहले आप ‘गुनाहों का देवता’ की बात कहेंगी…पर…आपने उसे पढ़ा तो होगा ही?

क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा है न. पोएट्री पसंद होने का अर्थ यह नहीं कि… हम पर बचपन में अपनी पसंद का पढ़ना नहीं थोपा मम्मी या डैडी ने! छोटी थी मैं तो ‘चंदा मामा’, ‘नंदन’ जैसी मैग्जींस चाट जाया करती थी. बड़ी हुई तो अंग्रेज़ी के नॉवेल्स पढ़ने लगी. डैडी ने जब देखा कि मेरी रुचि अंग्रेज़ी में है तो अपनी लाइब्रेरी से मुझे अंग्रेज़ी की बुक्स देने लगे.

बिल्कुल… ‘गुनाहों का देवता’ को पढ़ने से पहले इतना तो हम जानते ही थे कि इस नॉवेल और डैडी का नाम एक दूसरे से बेहद जुड़ा है…याद आता है कि मम्मी ने दिया होगा…पर यह अच्छी तरह याद है कि तब मैं उन्नीस बरस की थी. एक दिन हुआ यह कि मैं खाने के समय मेज़ पर नहीं पहुंची. मम्मी तलाशती हुईँ मेरे पास तक आईं. उन्होंने देखा कि मैं किताब पढ़े जा रही हूं…रोये जा रही हूं..रोये जा रही हूं. जी- ‘गुनाहों का देवता’ ही तो था तब हाथ में. शुरू में तो बोरिंग…

बोरिंग-गुनाहों का देवता? यह बात भारती जी की बेटी कह रही है! अलग-अलग उम्र और पीढ़ी के अनगिन लोगों से इस उपन्यास के बारे में न जाने क्या-क्या सुना है पर बोरिंग, यह तो पहली बार सुन रहा था. चकित हुई-सी मेरी दृष्टि ने प्रज्ञा के चेहरे पर के भावों को बांचने-भांपने की एक कोशिश की- मासूम-से उस चेहरे पर केवल एक सरल हंसी थी तब- ‘जी, पहले पांच-छह पेज पढ़े तो लगा कि एकदम बोरिंग. मैंने सोचा- अरे यार, ये नॉवेल आख़िर जा कहां रहा है? लेकिन आगे बढ़े तो बांध लिया उसने.

क्यों? तो आप यूं देखिए…मैं सिटीगर्ल हूं. इलाहाबाद-लखनऊ का मैं कुछ नहीं जानती. उधर की भाषा या जीवन का जो एक्सपोज़र है वो मम्मी के साथ ननिहाल जाने की वजह है. जब मैं ‘गुनाहों का देवता’ पढ़ रही थी तो लगा ही नहीं कि आय डोन्ट बिलाँग टु दैट एरा, लैंग्वेज, कल्चर…यस, एब्सोल्यूटली वेरी सिंपल लव स्टोरी. वेरी सिंपल यूनिवर्सल अपील- मास अपील है उसमें. पढ़ते समय लगता है कि हम उसके परिवेश या पात्रों के साथ केवल चल भर नहीं रहे हैं- बल्कि इसे असोशिएटेड हो जाते हैं कि या तो सुधा बन जाते हैं या बिनती बन जाते हैं. बिल्कुल- अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे हिंदी का नॉवेल पढ़ना है तो आज इतने वर्षों के बाद भी मैं उस कहूंगी कि ‘गुनाहों का देवता’ पढ़ो…’

‘कनुप्रिया’ का पढ़ना कब हो पाया? कैसी लगी थी वो?

चेहरे पर अध्यापक की तरह की ख़ास एक गम्भीरता उतर आई थी. वाणी में किसी धारा का तरल तेज़-सा एक प्रवाह- ‘कनुप्रिया- मैंने बहुत लेट पढ़ी. पहले पढ़ती तो शायद समझ भी न आती. जी, रोमांटिक है… पर इतनी गहराई… ऐसी छिपी ध्वनियां, बातें… रोमांस को इतने कलात्मक ढंग से इंटेलेक्चुलाइज़ करना, औरों के लेखन में तो नहीं दिखता न! जी- मैं पढ़ती हूं… हां, इंग्लिश लिटरेचर. नहीं- इस तरह की चीज़ें वहां नहीं हैं. नहीं, मैं उस रोमेंटिक ऐज के क्लासिक्स की बात नहीं कर रही, समकालीन लेखन की बात कर रही हूं.

‘कनुप्रिया’ में तो सभी कुछ अपील करता है. यह कम बड़ी बात है कि कोई मेल राइटर एक वुमैन इतना स्ट्राँग बनाकर पेश करे कि वो चैलेंज करे. जी हां- कनु चैलेंज करती है कृष्ण को कि तुम्हारा अस्तित्व विदाउट लव इज़ नथिंग. और यह सब मेरे पापा के साथ की रियलिटी है…उन्होंने जितना लव किया है, रिस्पेक्ट दिया है मम्मी को- वो अद्भुत है, एकदम अनोखा. पति-पत्नी में प्यार देखा है पर डैडी जितनी रिस्पेक्ट, उन जैसा प्यार सचमुच ऐज़ चिल्ड्रेन हमारे लिए वह बहुत बड़ा लेसन था.’

आलोक भरा-सा चेहरा. बिहंसती-दमकती-सी तृप्त प्रफुल्ल आंखें. मोम-मोम होकर पिघलती-बहती-सी मक्खन जैसी धवल मुस्कान. रुका नहीं गया तो पूछ ही लिया- ‘कनुप्रिया’ की छिपी एक बात- क्या आपको मालूम है कि उसमें कनु कौन है?

रोम-रोम से व्यक्त होता अद्भुत किसी गौरव को जिये जाने जैसा हर्ष! पहले बताने को आकुल आंखें, होठों, हाथों और गर्दन की मुखर-चंचल-सी बदाबदी.एक नज़र ऐसे देखा जैसे कहना चाहा हो कि यह राज़ मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा. मेरी मम्मी ही तो हैं कनु! जो ‘कनुप्रिया’ में है राधा-कृष्ण के बीच वो केवल मेरी मां और डैडी में हो सकता है. जो भी डैडी लिखते थे उसमें मम्मी होती थीं- ज़रूर होती थीं.

किससे सुनती? कौन बताता? जी- मैंने उनका रिलेशन ग्रोअप होते देखा है. मेरा और मम्मी का जो रिलेशन है- तो शी इज़ नॉट ओनली माई मदर बट…केका, किंशुक ने पापा का लिखा उतना नहीं पढ़ा. नहीं, उनकी वैसी रुचि नहीं रही है. नहीं, डैडी ने कभी फ़ोर्स नहीं किया अपना लिखा कुछ भी पढ़ने को. हां, हां, हिंदी में पढ़ती हूं- पोएट्री. गुलज़ार की फ़ैन हूं. जावेद अख़तर, निदा फ़ाजली, दुष्यंत कुमार…

लिखना भी लिया है आपने अपने डैडी से?

हां, लिखती हूं- अंग्रेज़ी में पोएट्री-डायरी. नहीं, छपा नहीं है. अपने पास सुरक्षित है. मम्मी और डैडी ने पढ़ा है वह सब. नहीं, ये करो वो करो तो वो कभी कहते ही नहीं थे हम लोगों से, पर यह ज़रूर कहा था कि बहुत बढ़िया है. मैं ख़ुद क्या बताऊं? पर हां, मैं क्रिएटिव हूं- अच्छा लिखती हूं. यह बात मैं आज पैंतालिस साल का होने के बाद कह पा रही हूं कि मैं अपना काम अच्छा करती हूं. फ़ॉर्मल ट्रेनिंग मेरी नहीं है पर डैडी का पत्रकारिता व सम्पादन वाला टैलेंट मुझमें कुछ आ गया है. कोई पूछता है तो बताती हूं वरना अपनी तरफ़ से कभी कुछ नहीं. मैं इस मामले में भी डैडीज़ डॉटर हूं. अपनी तरफ़ से मैं कह नहीं पाती. एक झिझक है- बचपन का एक संस्कार!

डैडी की तरह का और कुछ?

हां- जैसे भावुकता, प्रतिभा… ? आज एक आत्मविश्वास है मेरे पास इसलिए इतना यह सब कह पा रही हूं. मैं प्रेक्टिकल ज़्यादा हूं. मम्मी की तरह इमोशनल तो बिल्कुल नहीं हूं. वो तो गऊ हैं. मैं वो नहीं. उनकी भावनाएं, मेहनत, अनुशासन, घर का संचालन, कर्ता-धर्ता- बहुत सारे आस्पेक्ट्स देखे हैं मैंने. उतने ज़्यादा डैडी के नहीं देखे. इतनी इन्नोसेंट हैं कि मैं बोलती रहती हूं कि आप लोगों पर इतना भरोसा मत किया करो- पर वो हैं कि…उका वश चले तो बैठ जाएं और बादलों में आकृतियां देखती रहें. शेप्स देखते रहने में ही पूरी उम्र बिता दें. चाइल्ड लाइक इन्नोसेंस. फूल देखकर एक्साइटेड. अच्छी कविता दे दो- उन्हीं में खोई रहेंगी. उनकी लाइफ़ बेसिकली रोमेंटिक है- अच्छे शब्द, अच्छी कविताएं. अच्छी कहानियां, अच्छे थॉट्स. बस- ये ख़ुराक और ख़ुशी है उनकी!

डैडी की कुछ ख़राबियां…?

ना, ना करने के अंदाज़ में झटके से गर्दन इधर-उधर घूमी. अचानक किसी बहुत छोटे शरारती बच्चे की तरह कंधे झटके- मुंह बिचकाया- ‘बोथ माई पेरेंटस…वैरीगुड! उन्हें किस बात पर क्रिटिसाइज़ करूं- मुझे नहीं पता.’

भारती जी को कविता पढ़ते तो सुना ही होगा आपने? कैसा लगता था आपको उनका कविता पढ़ना?

शब्दों में की पूरी चहक और ख़ुशी को बोलने के लहज़े और भाव-भंगिमाओं के माध्यम से सम्भवतः प्रदर्शित नहीं किया जा पा रहा है. लगता है कि जैसे किसी बहुत प्रिय व मूल्यवान के छिन-खो जाने का मलाल भी ख़ुशी के साथ रला-मिला साथ-साथ चल रहा है. ‘उस कमरे में कितनी ही बार सुना है डैडी को कविताएं पढ़ते हुए. घर में लोग इकट्ठा होते- बैठकें, गोष्ठियां होतीं- पूरा घर शामिल रहता था उनमें. बाहर भी कई कार्यक्रमों में सुना है उन्हें. क्या बताएं आपको? क्या-क्या जमावड़े नहीं हुए यहां. बहुत बढ़िया लगता था वह सब. डैडी- बहुत अच्छा पढ़ते थे.’

संवाद का सिलसिला चलाए रखने को मैंने नन्हा-सा एक क़दम और बढ़ाया- डैडी की ऐसी कोई ख़ास-सी याद-बात… ?

प्रज्ञा चुप, मैं निःशब्द. कमरे भर में ख़ामोशी आकर जैसे जमी-सी बैठ गई थी. होंठ हिले-कम्पन-सा दिखा उनमें. आवाज़ नहीं सुनाई दी तो लगा कि जैसे डैडी की उन कुछ यादों-बातों की बस्ती में प्रवेश से पहले की हिचक-झिझक, जैसे डैडी की उन कुछ बातों का प्रभाव है यह! और तभी चुप-चुप धीरे-धीरे हमारे आस-पास का काफ़ी कुछ बदलता-सा लगा. बर्फ़ के पिघलने लगने की तरह, किसी जल के नदी होकर बहने लगने की तरह, तपते-तपाते किसी मौसम में ठंडी-सी हवा के चलने लगने की तरह.

अपनी भावनाओं के प्रवाह में मोहाविष्ट-सी बही-बही प्रज्ञा ने तब जिस तरह अनवरत बोलना शुरू किया तो लगा कि जैसे वो अपने डैडी की यादों को पहली बार मिल रहे किसी व्यक्ति से नहीं, केका, किंशुक अथवा बचपन के अपने किसी दोस्त के साथ दोहरा-बांट रही हैं. जिस भाव बिंदु और मनःस्थिति में तब जो कुछ भी कहा-सुना जा रहा था, वहां सवालों-जवाबों की बाड़ें-सीमाएं असंगत-अर्थहीन हो जाती हैं. तब तो और भी जब प्रज्ञा जैसी पुत्री धर्मवीर भारती जैसे अपने पिता के साथ के अतीत के कुछ पन्नों को पलट-पढ़ सुना रही हो- ‘मैंने डैडी का ममतालु स्वरूप अपने बड़े बेटे अंशुमान के साथ देखा.

अंशुमान इसी घर में पैदा हुआ- पला-बढ़ा है. जब वो छोटा था तो हम अक्सर देखते कि कभी वह डैडी की पीठ पर चढ़ा खेल रहा है या कभी उनके बाल नोंच रहा है. हम बहन-भाइयों में से किसी की अपने बचपन में इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती थी. डैडी ने उसके लिए ठड्डू प्रसाद नाम का एक कैरेक्टर बना लिया था. उसी के माध्यम से उसे कहानियां सुनाते. सच में वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थे मेरे डैडी.

मैं तब वर्किंग सिंगिल मदर थी. अंशुमान को खेलने के लिए तरह-तरह के खिलौने लाती रहती. डैडी को यह ठीक नहीं लगता था. मम्मी से अक्सर कहा करते- ‘देखो, यह बच्चा केवल खिलौनों को ही जानता-पहचानता है.’ नीचे जाते- फूल-पत्तियां तोड़कर लाते, अंशुमान को उन्हें दिखाते, उनके नाम बताते. कभी कबूतर का, तो कभी मोर का पंख ले आते. उसे गार्डेन में ले जाते. पेड़ दिखाते-ये पेड़ इसका, वो पेड़… बैलेंस करने का रहता उनके दिमाग़ में. खिलौने से कहीं यह बच्चा मटेरियलिस्टिक न हो जाए…

डैडी का ये था कि हमें सब चीज़ों के लिए एनकरेज़ करते थे. अज़ीब-सी एक मज़ाक जैसी बात याद आ रही है. क्रिकेट मैच चल रहा था. हम सब बैठे देख रहे थे. अपनी स्टडी में बैठे-बैठे पार्टिसिपेट करने को यह ज़रूर पूछते- ‘कितने गोल बने हैं बेटा?’ हमारी हंसी नहीं रुकती. मज़ाक-सा बनाते हम कहते- ‘गोल नहीं, रन पापा. आप ‘धर्मयुग’ के एडिटर हैं और आप को यह भी नहीं पता कि…’

भवों पर बल हैं. शायद स्मृतियों के समूह में से कुछ ख़ास छांटा-अलग किया जा रहा है. चेहरे पर दीप्ति दिखी, होठों पर मुस्कान- ‘आपको बताऊं- हमारे डैडी बहुत एडवेंचरस थे. एक बार आर्मी के साथ वे अकेले ही रोहतांग पास गए और वहां पर फंस गए थे. आर्मी वालों के पास माचिस थीं तो तीलियां जला-जलाकर नीचे आ रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके पीछे-पीछे आ रहा था. मम्मी और हम बच्चे गेस्ट हाउस में थे. जब ज़्यादा देर हो गई तो मम्मी की तो जैसे जान ही निकलने लगी. बहुत देर बाद फ़ायनली जब डैडी आए तो मम्मी ने उनसे कहा था- इतने एडवेंचरस नहीं बनो, प्लीज़, मेरी तो जान निकल जाती है.’

वाक्य पूरा होने से पहले ही हंसने की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई थी. उस हंसी की वजह जानने-तलाशने की कोशिश के उस बहुत छोटे से समयांश में मेरा ध्यान एक बड़े और ख़ास-से परिवर्तन की ओर गया था. प्रज्ञा का उस समय अपने बचपन को याद करना उन यादों को बताना-सुनाना साफ़-साफ़ कह रहा था कि अनुपस्थित के अतीत की चर्चाओं-स्मृतियों के समय हम जो जैसे हो जाते हैं, वो वैसे उपस्थित की यादों-बातों के समय हो ही नहीं सकते.

हंसी है कि थम ही नहीं रही है- ‘जान जाने पर एक वाक़या याद आया. डैडी जब भी ड्राइव पर जाते तो जैसे ही कोई सुंदर-सी लड़की दिखती तो अक्सर कहते- ‘हाय मेरी जान.’ मेरी बहन केका पीछे बैठी यह सुनती थी. एक दिन जब डैडी ड्राइव कर रहे थे तो एक लड़की गुज़री पर डैडी ने ध्यान नहीं दिया. चुप बैठी केका ने पीछे से कहा- अरे डैडी देखो, आपकी जान जा रही है. सुनकर मम्मी और डैडी ख़ूब हंसे थे तब….’

सिगार? मिठाई? ओ हो होs… सांताक़्रूज़ जाते थे सिगार के लिए. और हां, बनारसी की दुकान की मिठाई बहुत पसंद थी. उन्हें मालूम था कि हमें क्या पसंद है. सबकी अपनी-अपनी पसंद वहां से आती- ‘डैडी को जानवरों और पेड़ों से बहुत प्रेम था.’ अरे इतनी जल्दी अचानक से यह क्या? क्यों? इरादतन ग़ौर से सुना. नहीं- यह केवल भ्रम नहीं है. शब्दों को जैसे अनमने-से बोझिल क़दमों उन्हें किसी कंकरीली-पथरीली ऊंचाई की ओर चलना पड़ रहा था- ‘पेड़ों का उनसे मैंने ज़्यादा नहीं लिया, पर हां, जानवरों से मुझे भी लगाव रहा है. तब हमारे घऱ में कुत्ते थे, कछुवा, सफ़ेद चूहे, ख़रगोश, बिल्लियां, मछलियां…इसी घर में रहते थे सब. वैसे मम्मी हाय-हाय करती थीं, पर उनके सब काम वही करती थीं. नहीं, उन्हें पसंद नहीं था. पापा और मुझे पसंद था उनको रखना. दो-दो कुत्ते थे…’

यकायक हम दोनों के बीच जैसे बहुत मोटी-मज़बूत-सी ख़ामोशी की एक दीवार उग आई थी. समाने देखा- प्रज्ञा की आंखें ऐसे बंद हैं, जैसे किसी ख़ास क्षण या मुद्रा की तस्वीर देख रही हों वे. अब होंठ हिले- फिर खुले. लरजिश करते-से वे कुछ शब्द-शब्द और थरथराता-सा उनके बीच का लम्बा-सा वह अंतराल. शब्द-शब्द जैसे काग़ज़ की फूल-सी एक गेंद. ऐसी गेंद- जिन्हें कोई बच्चा अचानक समाने आ खड़ी हुई किसी दीवार को दरकाने-ढहाने के इरादे से और भरोसे से लगातार उस पर फेंके जा रहा हो.

‘डैडी की एक बहुत प्यारी कुतिया थी – टॉफ़ी. उसके साथ बैठे प्यार करते थे उसे. दोनों एक दूसरे पर जान देते थे. …डैडी की डेथ के बाद- ऐसा कोई व्यक्ति घर आता जिसे वह पहचानती थी- तो …तो उसका कपड़ा दांतों से पकड़े-पकड़े उसे खींचकर डैडी की स्टडी में ले आती… जैसे पूछती थी उससे कि वो कहां हैं…जैसे कहती थी उससे कि उन्हें ढ़ूढ़ो… जी-दो साल बाद वह भी ख़त्म हो गई.’

सम्बंधित

गोपीचंद नारंग | साहित्य ही समय की कलाई मरोड़ सकता है

क़ुर्रतुलऐन हैदर | अपने लेखन-सी शख़्सियत की मालिक

संस्मरण | तो इंतिज़ार साहब ने कहा – आपके हाथों में महफ़ूज़ है मेरा घर

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं