संस्मरण | ख़्वाबों में दूर सही पर कर्बला तक पहुंच ही गए इंतिज़ार हुसेन

वह 16 सितम्बर, 2007 की एक ख़ुशनुमा सुबह थी. मुझे दोबारा इंतिज़ार हुसेन साहब के साथ डिबाई जाना था. लगभग तीन साल पहले 11 अक्टूबर, 2004 को भी मैं उनके साथ डिबाई गया था. घनघोर बारिश में भीगते-भागते की गई उस यात्रा में असग़र वजाहत भी साथ थे. आज़ादी के बाद से इंतिज़ार साहब कई बार भारत आए हैं – और तीन बार अलीगढ़ भी. हर बार चाहा कि बचपन में डिबाई के जिस घर में वे रहे, वह कैसे ही बस एक बार देखने भर को मिल जाए! एक बार रास्ते से ही लौट आए कि पता नहीं अब वहां क्या और कैसा देखने को मिले. दूसरी बार डिबाई तक पहुंच भी गए, घर की तलाश भी की, घर नहीं मिला तो निराश वापस लौट आए. 11 अक्टूबर को भी हम लोग उनके घर की तलाश में ही निकले थे. बहुत धंधली-सी कुछ यादें उनके पास थीं, उन्हीं के सहारे जैसे-तैसे उनके बचपन का घर हमने तलाश लिया था. घर ढूंढ़ते वक़्त की उस दिन की उनकी उत्तेजना, उनका वह अनाम-सा भय, बचना और बार-बार – ‘बस, अब ठीक है! चलो, इतना काफ़ी है’ कहना, औरतों का कहे जाने वाले उस छोटे से छाते में उन्हें जैसे-तैसे भीगने से बचाकर घर तक लाना, मिट्ठन लाल हलवाई की दुकान पर जाना, उनकी तीसरी पीढ़ी के एक व्यक्ति से मिलना – सब ख़ास था, स्मरणीय था. वे उस छोइए पर गए थे जहां बचपन में कूद-कूदकर नहाया करते थे. चामुंडा मंदिर पर जाकर अपने समय के एक बड़े घने पीपल के पेड़ को कई बार छू-छकर देखा था. अपनी उम्र से बड़े उस दरख़्त को देर तक सावधान की सी मुद्रा में खड़े रहकर जैसे उन्होंने अपनी जड़ों और ज़मीन से अभी तक उसक जुड़े रहने की चाहत और ताक़त को सलाम किया था. गए तो कर्बला तक भी थे, पर तब वहां आसपास पानी भरा था, कर्बल के गेट पर ताला लगा था इसलिए बाहर से ही लौट आए थे. उनके बचपन के उस घर में अब अर्जुन कुमार सर्राफ़ रहते हैं. वहां जितनी देर रहे, घर की बहुओं, बेटों, नाती-नातिनों ने जैसा उनका स्वागत-सत्कार किया, बार-बार आने की जिस तरह ज़िद की, उसने विदा के क्षणों में उन्हें बहुत भावुक कर दिया था. वे बहुत ख़ुश, आश्वस्त थे. चलते समय अवरूद्ध-से कंठ से उन्होंने अर्जुन कुमार के परिवारजनों से कहा भी था – ‘हम पता नहीं क्या-क्या सोचा करते थे? उस घर में रहने वाले लोग कैसे होंगे? कैसा होगा वह घर? पर…हां, आप लोगों के हाथ में मेरा घर महफ़ूज़ है, पाक है! मैं पाकिस्तान जाकर सबको बताऊंगा कि इतने अच्छे लोग रहते हैं मेरे घर में.’

अबकी बार वे साहित्य अकादमी के आमंत्रण पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के उर्दू विभाग में आए थे. कुछ दिन रुकना था उन्हें यहां. हर दिन कई-कई कार्यक्रम हुए उनके सम्मान में. उनका मन हुआ कि डिबाई फिर जाया जाए. डिबाई जाने की बात आई तो शहरयार साहब का फ़ोन आया – ‘सोलह को वे फिर डिबाई जाना चाहते हैं – तुम्हें साथ जाना है. …और हां, अबकी बार अलीमुद्दीन साहब भी साथ होंगे. वे डिबाई के ही हैं. …और हां, इस्लामिया से एक कैमरा टीम आ रही है. उसे मैंने तुम्हारा फ़ोन नंबर दिया है. वे लोग वहीं पहुंचेंगे. कुछ शॉट्स लेना चाहते हैं वे…’ मेरे साथ की उस डिबाई यात्रा के बाद इंतिज़ार साहब कैमरा टीम के साथ एक बार और डिबाई घूम आए थे. असग़र वजाहत और ओवैस सिद्दक़ी उन पर कोई टी.वी. फ़िल्म तैयार कर रहे थे. उसी तैयारी के साथ पहली बार भी आए थे, पर उस दिन बारिश ने कुछ और करने न दिया. दोबारा आए तो कुछ शॉट्स ले गए और अब आज फिर कुछ शॉट्स उनकी कैमरा टीम को लेने थे.

आठ बजे निकलने का तय हुआ था. मैं साढ़े सात बजे यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस पहुंच गया था. वे तैयार हो रहे थे. मैंने बताया कि कल के कार्यक्रम की बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आई है अख़बारों में. पास पड़े अख़बारों को उठाया, फिर कहने लगे – ‘ठीक है, लौटकर देखूंगा.’ आज के उनके कार्यक्रम के बारे में पूछा तो बोले – ‘कोई ख़ास कार्यक्रम नहीं है. वहां की गलियों में घूम लेगें – और अलीम साहब के घर चलेंगे.‘ अलीम साहब आ गए तो हमने आठ बजे गेस्ट हाउस छोड़ दिया. गाड़ी में कुछ देर चुप रहे सब. फिर धीरे-धीरे पहली यात्रा का ज़िक्र शुरू हुआ. अलीम साहब से बातें करते-करते उन्हें उस समय के कुछ लोगों के नाम याद आने लगे. बड़े हैरान हुए, ‘बोले, कमाल है अब के नाम याद नहीं आते, तब के कैसे याद आते जा रहे हैं.’ अलीम साहब बता रहे थे कि ‘वह छोइए के पास वाला बाग़, जिसे पहली बार के सफ़र में आपने देखा था – वो हमारा ही था. तब केवल कुछ हज़ार में बेच दिया था. अर्जुन कुमार ने ही ख़रीदा था उसे. बहुत भले आदमी हैं. आज तक निभा रहे हैं. हर साल फ़सल पर हमारे घर आम भिजवाते हैं.’ अलीम साहब ने इंतिज़ार साहब से पूछा है – ‘हमने बचपन में सुना था कि आप वाले उस घर में ख़जाना निकला था. और उस घर में अर्जुन कुमार के किसी की मौत हुई थी. बड़ा शोर रहा था इस बात का…’ एकदम सीधे होकर बैठ गए इंतिज़ार साहब – ‘हां, एक मिसल भी है – ख़जाना ले, बेटा दे. सुना हमने भी था कि हमारे घर में ख़जाना है, पर पता नहीं क्या हुआ?’

रास्ते में दिल्ली से आने वालों का फ़ोन आया. तय हुआ कि वे थाने के सामने मथुरिया इंटर कॉलेज पहुंचें. हम वहीं पहुंच रहे हैं. वहां पहुंचे तो वे लोग अभी नहीं आ पाए थे. पता लगाया तो मालूम हुआ कि वे लोग अभी डिबाई से दस-बारह किलोमीटर दूर हैं. इस बीच मथुरिया इंटर कॉलेज के नाम ने इंतिज़ार साहब को उनके समय के कुबेर इंटर कॉलेज की याद दिला दी. हमने कैमरा टीम को सीधे कुबेर इंटर कॉलेज पहुंचने को कह दिया. चुप-चुप इधर-उधर कुछ ढूंढ़ते-तलाशते से इंतिज़ार साहब ने पूछा – ‘यहां कहीं पुराना एक अस्पताल था ? हां, तब उसमें डॉ.जोशी थे. बेहद क़ाबिल. मरते आदमी को भी लगता था कि वो छू देंगे तो वो बच जाएगा. लोगों को बहुत ऐतबार था उन पर. बहुत बड़े समाजसेवी थे वे. तब प्लेग फैला था डिबाई में. रात-दिन भाग-दौड़ करते थे वे. पता है, उनकी बीवी प्लेग में ही मरीं. हां, हां, अपने नॉवेल ‘बस्ती’ में डॉ.जोशी को लिया है मैंने.’ पुराने अस्पताल की उस इमारत को तलाशने में हमें देर लगी थी. इधर-उधर की दुकानों पर पूछना पड़ा था हमें. गेट पर पहुंचते ही उन्हें अपने समय का काफ़ी कुछ याद आने लगा – ‘हां, यहां कम्पाउण्डर बैठता था..यहां डॉक्टर. उधर जहां कूड़े के ढेर हैं और दीवार उठ गई है, उधर से रास्ता था. अब तो बहुत ख़स्ताहाल है यह.’ वर्तमान डॉक्टर का घर तलाशा. वे नहीं मिले, उनका बेटा मिला. बेटे ने बिठाने की ज़िद की, पर वे अस्पताल की ख़स्ता हालत पर अफ़सोस जताते-जताते बाहर आ गए.

जब हम कुबेर इंटर कॉलेज पहुंचे तो कैमरा टीम के लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे. उनका इरादा पूछा तो कहने लगे – ‘पहले आए थे तो सब कर लिया था. अब बस कुछ और जोड़ लेंगे. हां, इनके घर का…और कोई एक क़िला था यहां, वहां का देख लेंगे बस. आप अपना प्रोग्राम जारी रखें, बस.’ क़ॉलेज में प्रवेश के साथ ही उनकी आंखों ने अपने पहचाने की तलाश शुरू कर दी. छुट्टी थी. चौकीदार को ढ़ूंढ़ा. तब तक उनकी आंखों ने पुरानी बची इमारत को पहचान लिया – ‘हां, ये कमरे तब के हैं…ये हॉल भी.’ चौकीदार ने हॉल खोलकर दिखाया. चहकते से इधर-उधर घूमकर देखते रहे. दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने की कोशिश करते रहे. बुदबुदाते-से बोले – ‘इसकी देखभाल तो ठीक-ठाक हो रही है. चलो अच्छा है…इतनी पुरानी यह इमारत अभी ठीक-ठाक है.’

तय हुआ कि क़िले के लिए बड़े बाज़ार से होकर चला जाए. जहां गाड़ियां रुकीं, वहां से क़िला और उनका घर लगभग बराबर की दूरी पर था. सोचा पहले क़िले का काम निपटा लें. कैमरा टीम के साथ उस पतली, ऊंचाई की ओर जाती उस गली में हमें आते देख धीरे-धीरे और लोग साथ होने लगे. अलीम साहब उस समय से अब तक के बदलावों के बारे में बता रहे थे. इंतिज़ार साहब अपने समय की याद रही जानकारियां उन्हें दे रहे थे – ‘इधर कुम्हारों के घर थे…इधर बुनकरों के…इधर वो एक इमामबाड़ा था.’ अलीम साहब को जानकारी थी कि क़िले की बाक़ी बची इमारत में अब कोई ऑफ़िस है. पर वहां पहुंचे तो लोगों ने बताया कि क़िले के नाम पर अब यह एक टीला-सा बाक़ी है – और उस टीले के दूसरी तरफ़ एक बड़ा पोखर है. अलीम साहब का एक परिचित, जो म्युनिसिपल बोर्ड में काम करता था, वहां मिल गया. वह बताने लगा – ‘क़िला-विला अब कहां है यहां…ये सब इमारतें उग आई हैं इधर-उधर.’ वह सब दिखाता घूमा था देर तक. भीड़ लगातार बढ़ रही थी. कैमरा टीम ने उस जगह के कुछ शॉट्स लिए थे.

पैदल-पैदल चलकर क़िले से अर्जुन कुमार के घर तक का रास्ता तय किया. रास्ते में कई इमारतों और उसमें रहने वालों के बारे में अलीम साहब उन्हें बताते चल रहे थे. अर्जुन जी के घर से पहले इंतिज़ार साहब ने अब तीसरी बार पूछा है – ‘वहां चलना ठीक भी होगा या नहीं? कहीं वे बोर तो नहीं होंगे? कहीं यह न सोचने लगें कि अब ये रोज़-रोज़ यहां आने लगे…’ मैंने फिर उन्हें आश्वस्त किया था. रास्ते में गाड़ी में भी वे इसी तरह दो बार पूछ चुके थे. ठीक है कि पहली बार की तरह वे इस समय उत्तेजित, आशंकित और डरे से नहीं दिख रहे थे – पर उनके भीतर का भय और हिचक अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं शायद! क्यों होता है ऐसा? वे इतनी उमंग से अपने घर-अपनी बस्ती को देखने आते हैं और घर के पास आते-आते ऐसे-ऐसे क्यों होने लगते हैं? अर्जुन जी घर पर नहीं थे. उनकी पत्नी अस्वस्थ थीं. जैसे ही इंतिज़ार साहब के आने की ख़बर मिली, बेहद ख़ुश हुईं. उठकर पलंग पर बैठ गईं और अर्जुन जी को बुलाने के लिए नौकर से फ़ोन कराने लगीं. हम लोगों ने तय किया कि पहले अलीम साहब के घर और छोइए पर हो आएं. इधर बाद में आ जाएंगे. तब तक अर्जुन जी को भी ख़बर हो जाएगी.

अलीम साहब हम लोगों को कृष्णा जाजू इंटर कॉलेज वाले रास्ते से अपने घर ले जा रहे थे. शेख़ान मुहल्ले के उस रास्ते में पड़ने वाली कई इमारतों और इमामबाड़ों के बारे में अलीम साहब बताते चल रहे थे. इंतिज़ार साहब को अब काफ़ी कुछ याद आता जा रहा था. अलीम साहब के घर पहुंचे तो सबसे पहले उनकी वालिदा से मुलाक़ात हुई. बड़े साफ़-सुथरे कपड़ों में नज़र का चश्मा लगाए वे चारपाई पर बैठी थीं. अलीम साहब ने इंतिज़ार साहब का परिचय कराना चाहा. वे बीच में ही बोल उठीं – इंतिज़ार साहब के वालिद का नाम लिया था उन्होंने पर साफ़ सुनाई नहीं दिया कि क्या था वह. ‘….अरे, उसका बेटा…उसका बेटा तो इंतिज़ार था न?’ बेहद ख़ुश हुए – ‘कमाल है, अरे आपको मेरा नाम याद है!’ आपा ने उनकी उम्र पूछी – ‘अब साठ-पैंसठ तो होगी तुम्हारी उम्र?’ तुरंत बोले – ‘बयासी का हूं.’ अलीम साहब ने बताया कि आपा नब्बे की हो गई हैं. आपा कहे जा रही थीं – ‘ठीक है..ठीक.’ मांने धीमे-से कहा – ‘उस पीपल के दरख़्त की तरह आपकी उम्र से बड़ा आपका ज़माने का कोई तो ऐसा मिला आख़िर जो आपका नाम लेकर आपसे बात कर रहा है.’ बड़ी प्यारी-सी हंसी हंसे – ‘हां, ये भी तो एक दरख़्त हैं.’

चाय-पान के समय गुझिया सामने रखी देख मिट्ठन हलवाई की दुकान याद हो आई. बताने लगे कि पिछली बार आए थे तो दुकान देखी थी, उनके नाती से भी मिले थे. अलीम साहब ने जैसे बात को आगे बढ़ने से रोका – ‘मिट्ठन हलवाई के जिस लड़के से आप मिले थे – राकेश नाम था उसका. हमारे साथ का था. उस कैंसर था. उसके घर में कई लोगों को कैंसर था. मिट्ठन लाल हलवाई तो बड़ी उम्र तक जिए, पर ये लोग बीमारियों से छोटी उम्र में ही मरते रहे….’ सुनकर इंतिज़ार साहब एकदम चौंके – ‘क्या?’ ‘हां, अब वो दुकान भी नहीं है.’ हम लोग हैरान कि पिछली बार आए थे तो दुकान भी थी और वह लड़का भी. ‘हां, अभी तीन-चार महीनों में ही सब ख़त्म हो गया. अब वहां मार्केट बन रहा है.’ मेज़ के आसपास ख़ामोशी आ घिरी थी. इंतिज़ार साहब अचंभित, अवाक्! हैरानी लिए दर्द भरी सी एक आवाज़ सुनाई दी – ‘अरे, तो क्या वह हमारे लिए ही ज़िंदा था? उस दुकान से ही तो घर की पहचान की थी. तभी तो समझ आया था कुछ-कुछ. तो क्या सचमुच वो हमारे लिए ही ज़िंदा था?’

चाय-पान के बाद वहां से चलने के पहले ही अर्जुन कुमार का एक संदेशवाहक बुलाने आ पहुंचा था. चलते-चलते आपा से फिर बातें होने लगीं. उनके साथ बातें करते हुए आपा जैसे चहक रही थीं. दानपुर का ज़िक्र हुआ, दानपुर में आपा का मायका है. इंतिज़ार साहब ने बताया – ‘हम भी तो दानपुर के ही हैं.यहां चले आए. वहां से सब लोग इधर-उधर हो गए. यहां तो हमारी ननसाल थी न!’ आपा बुढ़ापे की परेशानियां गिनाने लगीं. बेटे से कहा कि अब ख़मीरा भी कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है. बेटे ने कहा – ‘दो मर्तबा कर दो उसे अब.’ आपा ने हताश सी निगाहों से इंतिज़ार साहब की ओर देखा – ‘हाथ में भी तो नहीं है अपने – पर इस उम्र तक जीना बड़ा मुश्किल है. दिल घबराता है बहुत…’ अचानक हुआ कि शिया-सुन्नी की बातें होने लगीं. आपा हैरान थीं कि ये क्या हो रहा है अब! क्यों हो रहा है यह सब दुनिया भर में? हमारी किताब एक, कलमा एक – फिर ये शिया-सुन्नी का बवाल क्यों? बहुत हैरान – परेशान – सी दिख रही हैं वे. इंतिज़ार साहब ने पाकिस्तान का ज़िक्र किया है – ‘हां, वहां जाकर लोग जाफ़री, सैयद – पता नहीं क्या-क्या लिखने लगे कराची में…’ आप बता रही हैं – ‘हमारे समय में तब तो पति शिया तो पत्नी सुन्नी, पत्नी शिया तो पति सुन्नी. ऐसी आफ़त नहीं थी.’ फिर अंसारियों की बात चल पड़ी – ‘पता नहीं क्यों ये लोग अंसारी लिखने लगे…?’ काफ़ी देर तक चुप खड़े सुनते रहे आपा को इंतिज़ार साहब. चलते-चलते कहा – ‘यह अंतर तो पहले से ही चला रहा है…’

अर्जुन कुमार के घर की ओर चलते हुए फिर कई इमारतों को पहचाना रहा है. बड़ी हवेली और जज वाली हवेली के अतीत के सुंदरतम पक्षों को याद कर रहे हैं वे दोनों लोग. सैयदों वाली मस्जिद को आज फिर देखा है. सैंडिल उतारकर अंदर गए हैं. जंगले में से झांक-झांककर पता नहीं क्या देख लेना चाह रहे हैं! मस्जिद के पीछे गए हैं. इमामबाड़े के सामने खड़े-खड़े अपने बचपन में देखी और आज तक याद रही महफ़िलों को याद कर रहे हैं – ‘हां देखिए, अब ताला पड़ा है…तब बड़ी-बड़ी महफ़िलें सजती थीं यहां…’ मस्जिद के गेट पर आए तो कयूमा की दुकान याद हो आई उन्हें. जज वाली हवेली की उस इमारत की ओर इशारा करके बता रहे हैं – ‘मस्जिद से पहले हां, वहां एक दुकान थी कयूमा की…’ मुझे उनकी उस पहली कहानी ‘कयूमा की दुकान’ का ध्यान हो आया था, जिसने उन्हें लाहौर में ख़ूब तारीफ़ दिलाई थी और बतौर लेखक उन्हें वहां जमा-बसा दिया था.

अर्जुन कुमार जी घर हमारा इंतज़ार हो रहा था. पहुंचे तो बहुत जोशीला स्वागत हुआ सबका. मैंने अर्जुन जी को इंतिज़ार साहब के संकोच के बारे में बताया – ‘कह रहे थे कि कहीं आप यह न सोचने लगें कि अब इतनी जल्दी-जल्दी आने लगे..’ अर्जुन जी ने बड़े सम्मान से कहा – ‘कमाल कर दिया आपने! यह तो सौभाग्य है हमारा. यह घर आपका ही तो है, फिर आने में कैसा संकोच!’ उनका बड़ा बेटा महेश आया. इंतिज़ार साहब के पैर छुए उसने. महेश की पत्नी आईं, उसने पैर छुए. अर्जुन जी का नाती आया, उसने भी पैर छुए उनके. नातिनों को पूछा तो बताया गया कि वे अब पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में जा चुकी हैं. उन्हें फ़ोन मिलाया, पर बात नहीं हो सकी. चाय के साथ खाने की कई चीज़ें मेज़ पर रखी हैं. ज़िद करके एक-एक चीज़ खिलाई जा रही है. चाय-पान के बाद कैमरा टीम के लोग घर में ऊपर-नीचे के शॉट्स लेते रहे. ड्राइंगरूम के शॉट्स भी लिए जा रहे थे तब. जहां इंतिज़ार साहब बैठे थे, उनके ठीक पीछे कृष्ण की काफ़ी बड़ी एक मूर्ति रखी थी. अचानक कुछ हुआ कि इंतिज़ार साहब बच्चे की तरह अनुरोध मिली-सी ज़िद करने लगे – ‘किशन जी के साथ मेरा एक फ़ोटो ले लो!’ बिल्कुल बच्चे जैसी मुद्राएं. कृष्ण जी के बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाया. मैंने अर्जुन जी से इस घर में आने के बाद उनके किसी परिवारीजन की मौत के बारे में पूछा. वे बताने लगे – ‘नहीं, इस घर में नहीं, दूसरे घर में हुई थी. हम हापुड़ से आकर दूसरे मकान में रहे थे शुरू में. यह बाद में ख़रीदा था पिता जी ने…’ मैं चौंका – ‘हापुड़ से?’ अर्जुन जी ने कहा – ‘हां, यहां हमें सब हापुड़ वालों के नाम से ही जानते हैं. जब मैं चेयरमैन हुआ, तब से लोग चैयरमैंन कहकर बुलाने लगे – नहीं तो पहले हम हापुड़ वाले ही कहे जाते थे.’ सुनकर इंतिज़ार साहब भी हैरान और मैं भी चकित. कैसा अजब संयोग था यह – इस मकान को बेचकर इंतिज़ार साहब का परिवार हापुड़ जा बसा और अर्जुन का परिवार हापुड़ से यहां डिबाई आकर बसा – और वो भी इस घर में – इंतिज़ार साहब के बचपन के घर में.

अंदर गए तो उनके घर के सभी लोगों के साथ इंतिज़ार साहब का एक फ़ोटो लिया गया. पहली बार आए थे तो दो पुत्रवधुएं थीं. अब छोटी-तीसरी और आ गई है. महेश की पत्नी ने उसका अलग से परिचय कराया है. महेश बताने लगे कि जैसे ही आप कार से उतरे, धीरे-धीरे डिबाई में सबको मालूम होता गया. लोग एक-दूसरे को बताने लगे कि आप आए हैं. कितनी मोहब्बत है आपको अपने घर से और इस जगह से. सब तारीफ़ कर रहे थे आपकी. मैंने आपके आने की चर्चा दुकान पर ही सुन ली थी. यह सब कहते वह गर्वित-गर्वित सा और बहुत ख़ुश दिख रहा था. एक फ़ोटो पलंग पर बैठी अर्जुन कुमार की पत्नी के साथ भी खींचा गया उनका. विदा के समय आज फिर घर के लोग यही कहे जा रहे थे – ‘आप फिर आना. जल्दी आना. एक दिन रुकने के लिए ज़रूर आना…’

कर्णवास रोड के उस छोइए पर, जिसमें बचपन कूद-कूदकर वह ख़ूब नहाए हैं, वे अबकी बार भी गए हैं. हम लोगों को मुख्य सड़क पर खड़ा छोड़कर हीरापुर की ओर जाने वाली सड़क पर अकेले ही चल दिए हैं वे. इधर-उधर देखते, कुछ खोजते से काफ़ी दूर निकल गए हैं. फिर अचानक लौट पड़े. तेज़ चलकर मैं उनके पास पहुंचा. लगा कि शायद वे सड़क पर आ-जा रहे लोगों को देख संकोचवश लौट आए हैं. मेरा अंदाज़ कही निकला – वे पेशाब करने जाना चाहते थे. यहां गंदगी है न – ‘अच्छा हां.’ ज़रा आगे तक चलते गए हैं मेरे साथ. वहां से लौटे तो बोले – ‘हां, ठीक है. चलो, अब कर्बला चलते हैं.‘ गाड़ी में बैठे-बैठे थाने की पुरानी इमारत दिखी तो अपने समय की बातें बताने लगे. बूरे वाली गली की उन्हें याद है. हम उधर से कर्बला न जाकर अलीगढ़-नरौरा वाले रास्ते से होकर जा रहे हैं. उस ज़माने के टाउन स्कूल की इमारत को देखकर कई बातें याद हो आई थीं उन्हें बचपन की. तब के कई ऐसे लोगों का ज़िक्र किया, जो बाहर चले गए और आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं.

कर्बला पर अबकी बार आकर ख़ुश हुए. इस बार वहां पानी नहीं भरा था. गेट पर ताला बी नहीं लगा था. ख़ुश-ख़ुश अंदर की ओर चले – ‘हां, पहले ये कंगूरे हर तरफ़ थे…यहां ये वो जगह है, वहां बड़ा घना-सा एक दरख़्त था. उसका साया पड़ता था उस दीवार पर उधर. मुहर्रम के समय लोग वहां ऊपर दीवार पर बैठ जाते थे दरख़्त के साये में… और इधर – यहां इमली के कई पेड़ थे – और इधर कर्बला के सामने कैंथ का एक पेड़ था…’ अंदर पहुंचकर मैंने कर्बला के बारे में कुछ सवाल किए हैं. बताने लगे – ‘हां, यहां मरने के बाद दफ़्न करते हैं.’ अलीम साहब इशारा करके बता रहे हैं – ‘ये क़ब्रें आप देख रहे हैं… इस कर्बले में हमारी नानी भी दफ़्न हैं.’ मैंने पूछा कि ताज़ियों को कैसे दफ़्न करते हैं. इंतिज़ार साहब ने आख़िरी दीवार के पास बने दो गड्ढ़ों की ओर इशारा किया – ‘ इनमें रख देते हैं… हां, ये दो इसलिए हैं कि एक में शियाओं के, दूसरे में सुन्नियों के… ‘ इस बात पर वे दोनों लग ज़ोर से हंसे हैं. मैंने पूछा कि तब भी होता था यह कि अब ही होना शुरू हुआ है? उत्तर इंतिज़ार साहब ने दिया – ‘नहीं, तब भी था…ये सब हमेशा ही रहा है.’ कैंरामैन गेट के शॉट्स ले रहा था. उसने कहा – ‘गेट के पास लगे इस पत्थर पर कुछ लिखा है…इन लोगों ने इस पर भी सफ़ेदी करा दी…’ इंतिज़ार साहब ने सहमति जताई – ‘हां, इस पर सफ़ेदी नहीं करानी थी. इस पत्थर पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इमदाद की थी.’ पत्थर के क़रीब जाकर वे दोनों लोग नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अलीम साहब बता रहे हैं – ‘ज़्यादातर के आगे मुंशी लिखा है.’ मुंशी के बारे में चर्चा होने लगी. कर्बला के गेट पर खड़े-खड़े मुंशी प्रेमचंद को कई तरह से याद किया गया.

गेट के आगे बढ़कर मैंने गरदन घुमाकर आसपास लगे किसी नल की तलाश की. थोड़ी दूर लगे उस नल की तरफ़ बढ़ा तो इंतिज़ार साहब साथ हो लिए – ‘हां, मुझे भी कुल्ला करना है.’ इस बीच इधर-उधर भीड़ जमा होने लगी थी. हम लोग नल की ओर चले तो पास के घर के सामने खड़ा एक लड़का साथ हो लिया. हमसे पहले नल तक पहुंचकर वह नल चलाने लगा. एकदम किशोरवय. मैंने दो-एक सवाल किए तो अपने आप बताने लगा- ‘हां, आपको तो नहीं – इन्हें जानता हूं. ये आते रहते हैं. ये पहले भी आए थे – कैमरा वालों के साथ थे. और अब भी आएं हैं तो कैमरा वालों को लाए हैं.’ मैंने उनकी पहचान के इस रूप की चर्चा की तो इंतिज़ार साहब भी हंस पड़े अपनी इस पहचान पर. लड़के को जब उनके पाकिस्तान का बड़ा लेखक होने के बारे में बताया तो वह और भी विनम्र हो गया. मैंने कहा- ‘देखिए, आप को कहां-कहां किस-किस रूप में जानते हैं लोग!’

सवा बारह बजे हम लोग अलीगढ़ के लिए चल दिए थे. अच्छा लगा था उन्हें सब कुछ, पर अब वे थक-से भी गए थे. गाड़ी में बैठते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं. थोड़ी देर बाद ही झपकी –इधर-उधर झूलते –से झुकना-संभलना. खिड़की के ऊपर की ग्रिप को कभी एक तो कभी दोनों हाथों से पकड़ना. अलीम साहब आगे की सीट पर हैं. मैंने कैमरा उन्हें दिया है – विशिष्ट मुद्राओं में सोते हुए इंतिज़ार साहब के कुछ चित्र खिंचवाएं हैं.

लंच अलीम साहब के घर पर लेना था. मैंने मना किया तो बोले – ‘आप बैठे तो रहना – चाय-वाय ही कुछ ले लेना.’ अलीम साहब ने रास्ते में बताया था कि उनके दो बच्चे हैं और दोनों विदेश में हैं. यहां पत्नी अकेली परेशान होती हैं. बहुत बड़ा, आलीशान-सा घर. क़दम-क़दम पर सम्पन्नता और सलीक़े की झलक. सब तरह के की सुख-सुविधाओं से युक्त. पत्थर की उस खाने की मेज़ के इस-उस ओर बैठे हम लोग. खाते-खाते बहुत सी बातें, तरह-तरह की बातें- शेख़, शिया और सुन्नियों की बातें. अलीम साहब की पत्नी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे. उन्होंने कुछ पूछा तो बताने लगे – ‘पता नहीं शेख़ क्यों लिखने लगे सैयद, ज़ाफ़री? हां, वहां एक शख़्स हैं – वो ब्रिगेडियर हैं – वहां शेख़ों का शिज़रा बना रहे हैं.’ अलीम साहब की पत्नी ने बताया है कि वे – मेरठ-मवाना के बीच एक जगह है चोली – वहां की हैं. वहां के हवाले से बातें होने लगीं. इंतिज़ार साहब की बातों में बचपन उतर आया था – ‘हां, मैं वहां गया हूं. एक बार किसी की शादी थी. हम छोटे थे. हमारा बड़ा मन होता था तब शादी-वादी में जाने का. उस शादी में घर से और कोई नहीं गया था – मैं गया था…’ अलीम साहब की पत्नी कह रही हैं – ‘डिबाई, दानपुर, हापुड़, चोली – यहां आपस में सबका शिज़रा मिलता है. हम सब लोगों की एक-दूसरे के यहां रिश्तेदारियां निकल आती हैं.’ अलीम साहब ने इतिहास के हवाले से एक नया पृष्ठ ही खोल दिया जैसे – ‘अठारह सौ सत्तावन में दिल्ली से भागकर इन्हीं कुछ जगहों पर ही तो आ बसे थे लोग!’ बात अब शिया-सुन्नियों की होने लगी है. हंसी-ठहाकों के साथ बातों में ख़ूब रस लेते हुए, बहुत धीमे-धीमे, निश्चिंत भाव से खाना खा रहे हैं वे. शिया-सुन्नी की बात पर रुके. कुछ कहने से पहले हंसे. बोले – ‘हां, एक बार क्या हुआ कि एक साहब हमारे पास आए. सवाल किया – आप डिबाई के हैं? मैंने कहा – हां! बोले – हमारी लड़की को डिबाई के एक लड़के से इश्क हो गया है. वह उससे निकाह करने को उतारू है. लोग कहते हैं कि वह सुन्नी है. अब आप बताइए कि वह क्या है? सुना है वह आपका रिश्तेदार भी है. मैंने कहा – भई, अगर वो मेरी वालिदा की तरफ़ से है तो शेख़ है- और अगर वालिद की तरफ़ से रिश्तेदारी बता रहा है तो सौ फ़ीसदी सुन्नी है…’ सब लोगों की एक साथ निकली वह हंसी मिलकर जैसे जातियों के भेद पर बड़ी तीखी-सी चोट कर रही थी. इंतिज़ार साहब ने हंसी रोकते-रोकते हम लोगों से सवाल किया – ‘आप बताइए, मैं क्या बताऊं लोगों को – जब लोग मुझसे ऐसे सवाल करें तो…? ’

तब उस कमरे में इंतिज़ार साहब और मैं ही थे. मैंने यूं ही उनके परिवार के बारे में पूछ लिया. बताने लगे – ‘हमारे पांच बहनें थीं. चार की डेथ हो गई. एक हैं. मैं पांचवा हूं. हां, मैं अकेला रहता हूं अब वहां. बेगम अब इस दुनिया में नहीं हैं. नहीं, बेटी-बेटा भी नहीं हैं.’ उनकी धीमी होती उस आवाज़ को सुनकर लगा कि मुझे यह सब यूं इस समय नहीं पूछना था. उनके चेहरे की उदासी और आवाज़ के भारीपन को मैं देख-सुन रहा था फिर भी ख़ुद को रोक नहीं पाया – ‘कैसा लगता है अब इस उम्र में वहां अकेले रहते?’ दोनों हाथों के पंजों की आपस में मिली उंगलियों को अलग-अलग किया. बड़ी जल्दी में कहा – ‘कुछ नहीं लगता…भानजे-भानजियां हैं…एक बहन हैं…वो सब ख़ूब ख़्याल रखते हैं हमारा. और क्या करें…ठीक लगता है…कुछ अजीब नहीं लगता.’ विषय बदलकर मैंने खाने के बारे में पूछा है. फिर आज की यात्रा की और पुरानी यादों के इस तरह इतने दिनों बाद चलते आने की बात चली तो ख़ुश भी हुए और कुछ गंभीर भी. वे अब जैसे वहां होकर भी वहां नहीं थे. उनकी वे खुली आंखें भी जैसे अब का, अपने आसपास का कुछ न देखकर कहीं दूर का – लंबे अतीत का – न जाने क्या-क्या देखने में व्यस्त हो गईं थीं. आश्चर्य में पगे, भीगे-भीगे से शब्द आहिस्ता-आहिस्ता होठों से बाहर आ रहे थे – ‘हापुड़ में पढ़ा, मेरठ कॉलेज में पढ़ा – वहां रहा…डिबाई से तो दस-बारह का साल का था तभी चला गया था. वालिद तो कॉलेज में पढ़ाना ही नहीं चाहते थे. लोगों के कहने पर हापुड़ में दाख़िला दिला दिया..! पर कमाल है – ख़्वाबों में डिबाई ही आती है. हापुड़ और मेरठ में रहा तो डिबाई याद नहीं आई – पर अब पाकिस्तान गया तो – तो उसके बाद हमेशा डिबाई की ही याद आती है….डिबाई बहुत याद आती है मुझे…!’

सम्बंधित

संस्मरण | तो इंतिज़ार साहब ने कहा – आपके हाथों में महफ़ूज़ है मेरा घर

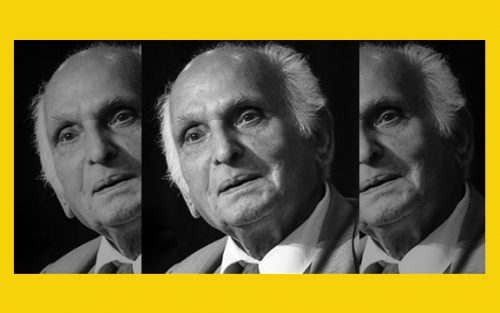

इंतिज़ार हुसेन | बेक़रार रूह वाला क़िस्सागो

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं