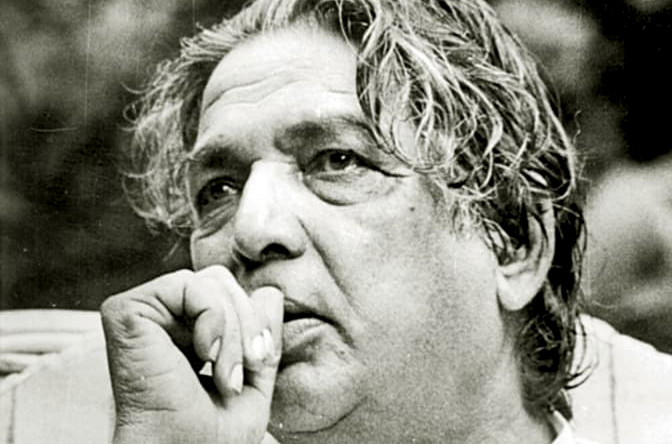

सिनेमा की भाषा और कैफ़ी आज़मी

फ़िल्मी दुनिया में, जहाँ सब कुछ बाज़ार का आदमी तय करता है, ‘पॉपुलर एलीमेंट’ ज़रूरी होता है, वहाँ बचाकर लिखना और वह भी सिनेमा की पूरी सदी में लगभग आधे समय तक, बहुत बड़ी बात है. कैफ़ी आज़मी ने वैचारिक प्रतिबद्धता कभी नहीं छोड़ी.

हिन्दी की पहली सवाक फ़िल्म ‘आलमआरा’ (1931) में डब्ल्यू.एम. ख़ान का गाया गीत ‘दे दे ख़ुदा के नाम पर प्यार…’ और फिर उन्हीं दिनों बनी फ़िल्मों ‘अब्दुल हसन’ में 22, ‘लैला मजनू’ में 24, ‘सत्यवादी हरिश्चंद्र’ में 27, ‘चतुर बक्वली’ में 49, ‘इंद्रसभा’ में 69 गानों ने हिन्दुस्तानी सिनेमा से गानों और हिन्दुस्तानी फ़िल्म नैरेटिव में गानों की हैसियत लगभग तय कर दी थी.

सन् 1942 में ‘मासूम’ फ़िल्म में मिर्ज़ा ग़ालिब की ग़ज़ल से यह भी तय हुआ कि यहाँ के सिनेमा में उर्दू शायरी किस तरह का किरदार निभाने जा रही है. सिनेमा के शुरूआती दौर में पं.बेताब, पं.सुदर्शन, प्रेमचंद, जोश मलीहाबादी उसके बाद साहिर, शकील बदायूंनी, मंटो, राजिंदर सिंह बेदी, कृश्न चन्दर, मजरूह व कैफ़ी आज़मी के जुड़ने से ज़ाहिर है कि इन रचनाकारों को सिनेमा की ताक़त का अंदाज़ा था.

कैफ़ी आज़मी को शब्दों का रचाव और बरताव अच्छी तरह मालूम था. उन्होंने सीरियस बात कहने के लिए पॉपुलर फ़्रेम चुना. करोड़ों की जनता से संवाद करने के लिए यही कारगर तरीक़ा था. वे जानते थे कि सिनेमा बीसवीं शताब्दी का माध्यम होगा. इसीलिए वे शायरी की दुनिया ही लेकर गए और हिन्दुस्तान के आम आदमी के नैरेटिव को शब्दों में तराशा, शायरी बनाई और फ़िल्म नैरेटिव में जोड़ दिया. उनके लिए गीत फ़िल्म नैरेटिव का ज़रूरी हिस्सा बन गए.

सिनेमाई भाषा को गीतों के ज़रिए अलंकारिक बनाने, अविस्मरणीय बनाने का काम कैफ़ी ने किया. गुरुदत्त, बिमल रॉय, चेतन आनंद, ख्वाज़ा अहमद अब्बास, कमाल अमरोही आदि फ़िल्मकारों ने फ़िल्मी कहानी का ज़रूरी हिस्सा कैफ़ी के गीतों को बना लिया क्योंकि वे लोग जानते थे कि वही कहानी कैफ़ी ने छंदों में आगे बढ़ाई है. सिनेमा के ‘स्टालवर्ट’ उन्हें करिश्माई शायर मानते रहे हैं.

कैफ़ी के गीतों की व्यापक विषयवस्तु है. साठ के दशक की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति से गहराई के साथ वे परिचित थे. वह दौर ‘सेंसिटिव राइटिंग एण्ड सेंसेटिव फ़िल्मिंग’ का था. कैफ़ी का किरदार क्या था, यह जानने के लिए मीलों लम्बे फ़िल्मी टेप पर बिखरे लगभग 90 फ़िल्मों के 250 गीत क्या काफ़ी नहीं हैं?

कैफ़ी ने विषय को बहुत करीब से देखा. इसलिए उनका ‘कन्टेंट’ स्थूल नहीं हुआ. लयबद्धता के लिए सायास कोई शब्द उन्हें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी. लगता है कि शब्द उन गीतों में आकर खुद जड़ गए, चाहे वह ठेठ अवधी के शब्द हों या किसी भारतीय परंपरा के. समय, जीवन दृष्टि एवं संवेदना को बहुत क़ायदे व गाढ़े ढंग से रेखांकित करते गीतों में शास्त्रीयता के साथ ‘लोक’ का स्पंदन हमेशा देखा, सुना, महसूस किया जा सकता है. पूर्ववर्ती काव्य परम्परा (रीतिकालीन, भक्तिकालीन, सूफी साहित्य आदि) से कैफ़ी साहब परिचित थे. ज़िन्दगी के प्रति उनका अपना ‘कमिटमेंट’ था, जिसे लेकर वे हमेशा सचेत रहे. प्रगतिवादी संस्कार को कभी नहीं भूले.

फ़िल्मी लेखन, कविता लिखने से एकदम अलग होता है. ‘सिचुएशन’ तय रहती है, जिसके शब्द व मीटर खोजना गीतकार के ज़िम्मे. कविता ‘कमीशंड’ नहीं रहती है लेकिन फ़िल्मी गीत रहते हैं. उसमें भी कमिटेड आदमी ख़ुद को बचा ले जाए, मुश्किल काम है लेकिन कैफ़ी साहब ने वही मुश्किल काम अंजाम दिया. नतीजा यह है कि उनके गीतों की तस्वीर ही अलग है. बहुत कम होता है कि पहले से लिखे गीत के लिए सिचुएशन लिखी जाए, उसे फ़िल्म नैरेटिव का हिस्सा बनाने के लिए लेकिन ऐसा हुआ, साहिर और कैफ़ी के साथ. साहिर की नज़्मों के संग्रह ‘तल्खियाँ’ और कैफ़ी की नई नज़्मों को पढ़ने और प्रभावित होने के बाद गुरुदत्त की ‘प्यासा’ और ‘काग़ज़ के फूल’ की कहानी को सिचुएशन को नए तरीके से लिखना पड़ा. यह उनके शायरी की अपनी ताक़त है.

सिनेमा के पर्दे पर गीतों की असीमता पर अतिक्रमण होता है लेकिन कैफ़ी जैसे समर्थ शायर के गीत अपने रूपक, अलंकार यानी ‘टेक्स्ट’ सहित ‘फ़िल्म पढ़ने वाले’ हर दर्शक का वैयक्तित्व अनुभव बन जाते हैं. काग़ज़ के फूल (1959), रज़िया सुल्तान (1983), शायर-ए-कश्मीर महूजर (1972), हीर रांझा (1970), अर्थ (1982), बहारें फिर भी आएंगी (1966), सात हिन्दुस्तानी (1969), हक़ीक़त (1964), कहाँ तक आसमान है (1984), तमन्ना (1996), कोहरा (1962), अनुपमा (1966), पाकीज़ा (1971), भावना (1984), लाला रूख (1958), शमा (1961), नौनिहाल (1967), परवाना (1971), सुराग़ (1982), फ़ासला (1974), टूटे खिलौने (1978) आदि फ़िल्में देख चुके दर्शक इसके गवाह हैं. कैफ़ी ने प्रेम, उदासी, फ़ैन्टेसी, प्रकृति, त्योहार, जीवन दर्शन, समाज, व्यवस्था, राजनीति, सम्बंधों आदि पर गीत लिखे. संवेदनात्मक और उत्तेजनापूर्ण दृश्यों में गीतों का प्रभाव व्यंजनात्मक और लाक्षणिकता की खूबी लिए होता था.

कैफ़ी जैसे शायरों के गीत कथानक को म्युज़िकल नहीं, गतिशीलता व गहरा बनाने के लिए फ़िल्मों में रखे जाते रहे. इसलिए ‘ट्यून’ के बिना भी ‘टेक्स्ट’ पूरा सा लगता है, याद रहता है. सन् 1958 में शाहिद लतीफ़ ने फ़िल्म निर्देशित की थी ‘सोने की चिड़िया’. यह दरअसल फ़िल्म के भीतर फ़िल्म है. नूतन, बलराज साहनी अभिनीत इस फ़िल्म में फ़िल्म इंडस्ट्री की कहानी है. फ़िल्म को लिखा व प्रोड्यूस किया इस्मत चुगताई ने, जिसमें उन्होंने पॉपुलर सिनेमा के रूमानी नैरेटिव से अलग दिखाने की कामयाब कोशिश की. ख़ास बात यह थी कि यह काम करने के लिए उन्होंने इस फ़िल्म के जो गाने लिखाए, उसे तीनों लेजेंड यानी साहिर, मजरूह और कैफ़ी ने लिखा.

‘हकीक़त’ फ़िल्म (इसमें नेहरू के भाषण का एक दृश्य भी शामिल किया गया) की कव्वाली ‘हो के मजबूर उसने मुझे भुलाया होगा….’ को लिखा कैफ़ी साहब ने और गाया मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, मन्ना डे, भूपेंद्र व कोरस ने. इन गायकों की अपनी ख़्वाहिश थी कि वे कैफ़ी की कव्वाली गाएंगे, चेतन आनन्द किसी एक गायक को चाहते थे.

कैफ़ी के गीत आम इंसान के सुख-दुख, राग-विराग, संघर्ष, उत्साह, करुणा के गीत हैं. नए ढंग का सौंदर्य शास्त्र रचते इन गीतों का विस्तृत भाषा फ़लक है और गूढ़ निहितार्थ है, सपाट बयानी नहीं. उनके शब्द ख़र्च नहीं होते. कविता लगातार बनती रहती है.

कैफ़ी के गीतों में प्रेम व सौंदर्य के सूक्ष्म भावों के साथ उसका उदात्त रूप मिलता है. वे संवेदना को छूते हैं, उस पर फाहा रखते हैं. उन्होंने प्रेम भावना की परिष्कृत अभिव्यक्ति की है. रोमांटिक और तन्हाई के गीतों का इतना संजीदा, कलात्मक, अर्थपूर्ण रूप बहुत कम लोगों के पास है. ये दिल की गहराई तक उतरने वाले कुछ गीत हैं- मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बसर हमने ज़िन्दगी कर ली (अनोखी रात), जलता है बदन, हाय जलता है बदन, इश्क से कह दो कि ले जाए कहीं से सावन (रजिया सुल्तान), तुम जो मिल गए हो तो लगता है कि जहां मिल गया (हंसते ज़ख्म), मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको (हक़ीक़त), ज़रा सी आहट होती है, तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं (हक़ीक़त), वक्त ने किया क्या हंसी सितम (काग़ज के फूल), बहारों, मेरा जीवन भी संवारो (आखि़री रात), धीरे-धीरे मचल, ऐ दिले बेक़रार, कोई आता है (अनुपमा), फूल को ढूंढे प्यासा भंवरा, दीपक को परवाना, दुनिया अपने रब को पुकारे, तुझको तेरा दीवाना (शोला और शबनम), राह बनी ख़ुद मंज़िल, पीछे रह गई मुश्किल साथ जो आए तुम (कोहरा), कोई ये कैसे बताए कि के वो तन्हा क्यों हैं (अर्थ), झुकी-झुकी सी नज़र बेक़रार है कि नहीं (अर्थ), तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो (अर्थ), आज सोचा तो आंसू भर आए (हंसते जख़्म), , मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं (हीर रांझा), चलते-चलते यूँ ही कोई मिल गया था (पाकीज़ा), तुम्हारी ज़ुल्फ के साये में शाम कर लूँगा (नौनिहाल) आदि.

कैफ़ी का राष्ट्रवाद छद्म नहीं है. देश-प्रेम व राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान उन्होंने बहुत से गीतों में की. वतन से मुहब्बत पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा. हिन्दुस्तान की क़सम, न झुके सर वतन का हर उड़ान की क़सम (हिन्दुस्तान की क़सम), आज़ादी हमारे घर आई (शायर-ए-कश्मीर महूजर), चली-चली ये फ़ौज हमारी रे, चल चलम चल चलम मचल (एक के बाद एक), कर चले हम फ़िदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों (हक़ीक़त) आदि. युद्ध की भयावहता पर उन्होंने लिखा – आई अब के साल दीवाली, मुंह पर अपने खून मले, चारों तरफ ही घोर अंधेरा, घर में कैसे दीप जले (हक़ीक़त).

ज़िन्दगी के प्रति उनका नज़रिया भी फिल्मों में बार-बार आया जो फ़िल्म विशेष की भाषा और चरित्रों में सीधे जुड़ा. उन्होंने लिखा- ज़िन्दगी है ज़िन्दगी, ज़िन्दगी से खेलो ना, पाप तोड़ना इसका शर्त है ये जीवन की, तुमसे कोई खेले न, तुम किसी से खेलो न (शर्त), ज़िन्दगी तो है अमल सब्र के काबू में नहीं (तमन्ना), तू कहाँ आ गई ज़िन्दगी, ग़मों के सेहरा में (भावना), ज़िन्दगी सिगरेट का धुआं, ये धुआं जाता है कहाँ (फासला), सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा (संकल्प) आदि.

दुनिया को उन्होंने सूफियाना नज़र से देखा. लगता है कि यह गीत किसी बटोही के गीत हैं, जो अभी गाकर कहीं चला गया हो. दुनिया पर कैफ़ी की नज़र इन गीतों में देखिए – देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी-बारी (काग़ज़ के फूल), ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं (हीर रांझा), दुनियावालों, सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे (हीर रांझा), जला दो जला दो, जला दो, दुनिया है तो दुनिया को जला दो, आग लगा दो, हर सपना जले, अरमान जले, इंसान जले, भगवान जले (रिवाज) आदि.

किसानों, मजदूरों, मेहनतक़शों को कैफ़ी बेहद ऊँचाई देते हैं. इनकी सत्ता कितनी ज़रूरी है, इसको उन्होंने बहुत से गीतों में लिखा – अपने हाथों को पहचान, इनमें है भगवान (अपना हाथ जगन्नाथ), ज़ुल्म हद से बढ़ेगा तो घट जाएगा, अपनी तलवार से आप कट जाएगा (सात हिन्दुस्तानी), कितने बाज़ू कितने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान में (मैं आज़ाद हूँ) अरमां से खेलते हैं, तूफां से खेलते हैं (असलियत) आदि.

उन्होंने बच्चों के लिए काफी कुछ लिखा. बाल मनोविज्ञान को समझते थे इसलिए जब लिखा तो बच्चों जैसा, बच्चा बनकर, टीचर नहीं – आहा-आहा-आहा छुट्टी आ गई, ढोल बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, वाह, वाह पढ़ रहे हैं हिस्ट्री जो, अपनी नहीं है, ढूंढ़ते हैं, रोशनी और बैट्री नहीं, हम तो उसके हो गए, ज्योमेट्री अपनी नहीं (नौनिहाल), एक-दो-तीन-चार और पांच, छह और सात, आठ और नौ, एक जगह सब रहते थे, झगड़े पर वे उनमें सौ (काग़ज़ के फूल) आदि.

लथपथ समय व समाज और व्यवस्था, राजनीति के ठस्सपन पर भी उन्होंने अर्थपूर्ण कलम चलाई – ये महलों में रहने वालों, महलों से कभी निकलते हों, देखें हैं कभी उनके आंसू ठुकरा के जिन्हें, तुम चलते हो (घर का चिराग़), राम राम अपना पराया माल अपना (दो दिल), अपने वतन में आज दो बूंद पानी नहीं, तो यहां तो यहां ज़िन्दगानी नहीं (दो बूंद पानी), भीतर-भीतर खाये चलो, बाहर शोर मचाए चलो (संकल्प), एक दौर वह भी था, एक दौर यह भी है (ये नज़दीकियाँ), घाव दिल के धुएं से सीते हैं, ज़हर पीते हैं और जीते हैं, ये बड़े लोग जिनका छोटापन, उनकी हर बात से टपकता है (संकल्प) आदि.

कैफ़ी के लिखे अपना हाथ जगन्नाथ, संकल्प, आलमआरा की बेटी आदि फिल्मों में कृष्ण, ख्वाजा मुईनउद्दीन अजमेरी, शिव को जिस तरह लिखा वह लोगों की जुबान पर है. माँ का आंचल, रहे न रहे हम जैसी फिल्मों में माँ की ममता का बखान किया. अवधी, भोजपुरी बोली के शब्दों को वे कभी नहीं भूले. मैं सुहागन हूँ, दो दिल, दो बूंद पानी, मंगेतर, बावरची, सुल्ताना डाकू, हंसते ज़ख्म आदि के कई गानों में इसकी झलक दिखती है. तीज त्योहारों, परंपराओं, अनुष्ठानों को भी उन्होंने गीत के विषय बनाए. कैफ़ी ने नेहरू के देश निर्माण, धर्म निरपेक्षता से जुड़े कामों पर भरोसा किया और लिखा- मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज़ सुनो, मैंने एक फूल जो सीने पर लगा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें, दिल में लगा रखा था (नौनिहाल). समाज व राजनीति की तमाम विसंगतियों के बावजूद निराश नहीं हुए – बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी (बहारें फिर भी आएंगी).

कैफ़ी आज़मी ने यहूदी की बेटी (1956), परवीन (1957), मिस पंजाब मेल (1958), ईद का चांद (1964) आदि फिल्मों की कहानी, एम.एस. सथ्यू की फ़िल्म ‘गरम हवा’ (1973) की पटकथा, संवाद, गीत और श्याम बेनेगल की मंथन (1973) के संवाद लिखा.

मंदिर-मस्जिद मुद्दे पर बनी सईद मिर्ज़ा की फ़िल्म ‘नसीम’ (1992) के बूढ़े बाबा याद हैं? नसीम की कहानी और उसकी प्रासंगिकता के साथ कैफ़ी की शानदार ‘कन्ट्रोल्ड परफॉरमेंस’ के लिए याद किया जाता है. हिन्दुस्तानी संस्कृति का प्रतीक वह बूढ़ा छह दिसम्बर को ख़त्म हो जाता है. उसकी दोस्त जैसी प्यारी पोती नसीम को बाबा के मीठे गीत फिर सुनने को नहीं मिलते जो अक्सर नसीम के कानों में, मन में घुलते रहते थे. कैफ़ी के दोस्त जैसे उनके चाहने वालों को नए गीत कहाँ से मिलेंगे? खास तौर से जब रचनात्मकता कम हो रही है. शुष्क भाव, दीवालिये विचार, खुरदुरी होती संवेदनाओं वाले गीत स्थायी स्वर बनते जा रहे हैं. इनसे लड़ने के लिए ‘विवादी स्वर’ कहां से फूटेगा? रास्ता शायद कैफ़ी आज़मी और उनके साथियों साहिर, मजरूह, प्रदीप, नीरज, नरेन्द्र शर्मा व गुलज़ार की परम्परा में ही है.

सम्बंधित

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

कैफ़ियात | कैफ़ी आज़मी की तीन नज़्में

कैफ़ी की याद | तुम बनाओ तो ख़ुदा जाने बनाओ कैसा

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं