18 जनवरीः आवाज़ और क़लम की मौत

कुछ तारीख़ें कैलेंडर पर सिर्फ़ अंक नहीं होतीं—वे अपने भीतर एक पूरी सभ्यता का शोक समेटे होती हैं. 18 जनवरी ऐसी ही एक तारीख़ है. 18 जनवरी की उदासी को अगर पूरी तरह समझना हो, तो 1947 के उस ज़ख़्म को भी याद करना पड़ेगा, जिसे हम बँटवारा कहते हैं.

हिंदुस्तान का बँटवारा, वंड, विभाजन या पार्टीशन सिर्फ़ ज़मीन का नहीं था—यह यादों, रिश्तों और रूहों का भी बँटवारा था. लाखों लोग उजड़े, शहर ख़ाली हुए, और इंसान अचानक एक-दूसरे के लिए अजनबी हो गए. यह वही समय था, जब सिनेमा और साहित्य—दोनों अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुज़र रहे थे.

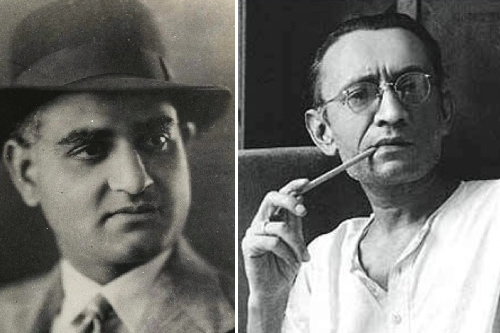

18 जनवरी के दिन ही हिन्दुस्तानी सिनेमा और अदब—दोनों ने अपने-अपने सबसे बेचैन, सबसे सच्चे कलाकार खो दिए. एक तरफ़ कुंदन लाल सहगल—वह आवाज़, जिसने दर्द को सुर दिया. दूसरी तरफ़ सआदत हसन मंटो—वह क़लम, जिसने दर्द को शब्द दिए. सहगल और मंटो—दोनों की आख़िरी साँसों के पीछे बँटवारे की ठंडी, ख़ूनी हवा चल रही थी.

सहगल ने यह बँटवारा अपनी आँखों से तो नहीं जिया, लेकिन उसकी आहट उन्होंने ज़रूर महसूस की—एक टूटते हुए दौर की बेचैनी के रूप में.

और मंटो—वह तो इस त्रासदी के भीतर चलकर आए. लाशें, पागलख़ाने, उजड़े घर—उनकी कहानियाँ नहीं, उनके चारों तरफ़ की हक़ीक़त थीं. टोबा टेक सिंह में जो सवाल पूछा गया—“मैं हिंदुस्तान में हूँ या पाकिस्तान में?”—वह दरअसल पूरे उपमहाद्वीप का सवाल था.

बँटवारे ने दोनों से अलग-अलग तरीक़े से सब कुछ छीन लिया—सहगल से उनका भरोसा, और मंटो से उनका वतन. और शायद इसी टूटन ने, इस दर्द ने, इन दोनों को उस नशे की तरफ़ और तेज़ी से धकेला—जो कुछ पल के लिए भुलाने का वादा करता था.

अजीब इत्तेफ़ाक़ है कि दोनों अलग-अलग बरसों में, लेकिन इसी एक तारीख़ को इस दुनिया से गए. और इससे भी अजीब यह कि दोनों की मौतों के पीछे एक ही परछाईं खड़ी थी—शराब.

लेकिन यह शराब सिर्फ़ एक नशा नहीं थी. यह थकान की दवा थी, डर से लड़ने का औज़ार था, और शायद उस सच से भागने की कोशिश भी—जिसे ये दोनों हर रोज़ जीते थे.

सहगल की आवाज़ लाखों दिलों में उतरती थी, लेकिन ख़ुद उनके भीतर का सन्नाटा बढ़ता चला गया. मंटो की क़लम समाज को आईना दिखाती रही, लेकिन बदले में उसे गालियाँ, मुक़दमे और तन्हाई मिली. एक ने गा कर अपने आप को खो दिया, दूसरे ने लिख कर.

18 जनवरी महज़ कोई पुण्यतिथि नहीं. यह उस दौर की याद है, जब कलाकारों की सफलता उनके लिए सुरक्षा नहीं, और सच्चाई उनके लिए सज़ा बन जाती थी. यह याद है उन इंसानों की, जिन्होंने हमें महसूस करना और देखना सिखाया—लेकिन खुद को बचा नहीं पाए.

18 जनवरी को सहगल और मंटो को याद करना, दरअसल यह सवाल पूछना है—क्या हम अपने कलाकारों को सिर्फ़ तब तक चाहते हैं, जब तक वे हमें अच्छा महसूस कराते हैं?

यह क़सीदा एक आवाज़ और एक क़लम की कहानी नहीं है. यह उस क़ीमत की कहानी है, जो अक्सर सबसे सच्चे लोग चुकाते हैं.

कुंदन लाल सहगल : आवाज़, शराब और एक ठहर गई शाम

‘कुंदन लाल सहगल—हिन्दी सिनेमा का पहला सुपरस्टार.’ यह ख़िताब उनके लिए कभी ताज नहीं बना, बल्कि धीरे-धीरे एक ऐसा बोझ बन गया, जिसे ढोते-ढोते उनकी साँसें भारी होने लगीं.

1904 में जन्मे सहगल ने संगीत किसी उस्ताद के सामने बैठकर नहीं सीखा. जम्मू का वह लड़का, जो कभी अपनी माँ के साथ भजन गुनगुनाया करता था, शायद यह नहीं जानता था कि एक दिन उसकी आवाज़ लाखों दिलों के टूटने की आवाज़ बन जाएगी. सहगल ने संगीत सीखा नहीं—उसे जिया. लोकधुनों से, गलियों की आवाज़ों से, अपनी पेटी से और अपनी ही तन्हाई से. नौकरी की मजबूरी उन्हें रेलवे के टाइमकीपर और टाइपराइटर बेचने वाले तक ले गई—लेकिन भीतर कहीं एक सुर था, जो रोज़-रोज़ नौकरी के घंटों से टकराता रहता था.

1930 के दशक में जब उन्होंने परदे पर गाना शुरू किया, तो यह सिर्फ़ अभिनय नहीं था—यह ख़ुद को उघाड़ देना था. चंडीदास ने उन्हें पहचान दी, और देवदास ने उन्हें अमर कर दिया. वह देवदास, जो रोता था, टूटता था, और गाते हुए और ज़्यादा अकेला हो जाता था—असल में सहगल ख़ुद उसी किरदार में कहीं खो गए थे. कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में पहुँचकर उनकी क़िस्मत ने करवट ली. देवदास ने उन्हें एक ऐसा चेहरा दे दिया, जिससे वह जीवन भर निकल नहीं पाए. जब परदे पर सहगल यह गाते थे—“जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे” तो लगता नहीं था कि कोई अभिनेता गा रहा है. ऐसा लगता था, जैसे कोई आदमी अपनी ज़िंदगी को सुरों में उतार रहा हो.

लोग कहते हैं, सहगल की आवाज़ में एक अजीब-सी दरार थी—नासिक, भारी, कुछ-कुछ बैठी हुई. असल में वही दरार उनकी ताक़त थी. उसी में दर्द था, सच्चाई थी. फ़िल्म ‘तानसेन’ में वह इतिहास नहीं लगे—परंपरा लगे. “दीया जलाओ” या “सप्त सुरन तीन ग्राम” सुनते हुए लगता था कि सुर किसी तालीम से नहीं, किसी तपस्या से निकले हैं.

उनकी ग़ैर-फ़िल्मी ग़ज़लें—ग़ालिब, ज़ौक़ की शायरी—आज भी बताती हैं कि सहगल सिर्फ़ सिनेमा के गायक नहीं थे. “नुक्ताचीं है ग़म-ए-दिल” या “बाला मैं तो प्रेम दीवानी” में वह शोर नहीं करते, फुसफुसाते हैं—जैसे डरते हों कि ज़्यादा ज़ोर से गाने पर कहीं ख़ुद ही बिखर न जाएँ.

क़िस्से बताते हैं कि मंच पर चढ़ने से पहले धीरे-धीरे शराब उनकी ज़रूरत बन गई. यह अय्याशी नहीं थी—यह हिम्मत उधार लेने का तरीक़ा था. बिना शराब के हाथ काँपते थे, गला साथ नहीं देता था. एक बार किसी ने टोका तो सहगल ने बस इतना कहा—“यह मेरी आवाज़ की बैसाखी है.”

लेकिन बैसाखी कब लाठी बन जाए, पता नहीं चलता. शरीर थकने लगा, जिगर जवाब देने लगा. डॉक्टरों ने मना किया, दोस्तों ने समझाया—लेकिन आदतें समझती कहाँ हैं. वह आदमी, जिसने लाखों को सहारा दिया था, ख़ुद सहारे की तलाश में डूबता चला गया.

आख़िरी दिनों में वह बंबई से दूर, कलकत्ता में थे. बीमारी ने उन्हें पस्त कर दिया था. कहते हैं, आखिरी वक़्त में भी उन्होंने शराब माँगी—और जब नहीं मिली, तो उनकी आँखें भर आईं.

18 जनवरी 1947 की शाम—वही तारीख़, जिस दिन कुछ सालों बाद मंटो भी इस दुनिया से रुख़सत हुए—एक और बेचैन रूह को अपने साथ ले गई.

सिर्फ़ बयालीस साल. एक आवाज़, जिसने एक पूरे दौर को सुर दिया—ख़ामोश हो गई.

आज 18 जनवरी को जब सहगल को याद करते हैं, तो यह सिर्फ़ एक महान गायक की पुण्यतिथि नहीं होती. यह उस इंसान की याद होती है, जिसने इतनी सच्चाई से गाया कि ख़ुद को बचा नहीं पाया. उनकी आवाज़ आज भी सुनाई है—रिकॉर्ड पर नहीं, यादों में. और हर बार ऐसा लगता है, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत थका हुआ आदमी धीमे सुर में हमसे कह रहा हो—“मैं गा चुका हूँ… अब तुम सुन लो.”

सआदत हसन मंटो : क़लम, शराब और सच की सज़ा

सहगल की आवाज़ के बाद, अब वह क़लम—जो आवाज़ से भी ज़्यादा तीखी थी. सआदत हसन मंटो—अदब का वह नाम, जिसे पढ़ते हुए आज भी लोग असहज हो जाते हैं. लेकिन मंटो का असहज होना किसी सनक से नहीं, सच के बहुत क़रीब खड़े होने से पैदा हुआ था. वह जो देखता था, वही लिखता था—और यही उनकी सबसे बड़ी ख़ता भी बनी.

1912 में समराला (लुधियाना), पंजाब में जन्मे मंटो ने ज़िंदगी को शुरू से ही ज़्यादा सजाकर नहीं देखा. बंबई पहुँचे तो जेब में पैसा तो था नहीं, लेकिन दिमाग़ में कहानियाँ भरी थीं. न्यू थिएटर्स नहीं, बल्कि फ़िल्मी स्टूडियो, स्क्रिप्टें, संवाद—यही उनकी रोज़ी-रोटी बनी. आठ दिन और मिर्ज़ा ग़ालिब जैसी फ़िल्मों में उनका लिखा परदे पर आया, लेकिन सिनेमा उन्हें पूरी तरह अपना नहीं सका. मंटो का असली घर कहानी थी—उनके अफ़साने.

बू, काली शलवार, ठंडा गोश्त, खोल दो, टोबा टेक सिंह— ये कहानियाँ नहीं, नंगे सच थे. मंटो ने जिस्म लिखा, लेकिन अश्लील नहीं थे वो; उन्होंने समाज को आईना दिखाया, और समाज ने आईना तोड़ना चाहा.

मुक़दमे चले. एक नहीं, कई. हर बार अदालत में वही सवाल, “क्या यह साहित्य है, या फ़हहाशी?” मंटो हर बार एक ही जवाब देते रहे, “अगर आप मेरी कहानियाँ फ़ूहश लगती हैं, तो इसका मतलब समाज फ़ूहश है. मैं नहीं.”

लेकिन अदालतें सिर्फ़ फ़ैसले सुनाती हैं, सहारा नहीं देतीं. बंबई छूटा, दोस्त छूटे, और 1947 के बाद मंटो लाहौर आ गए—एक ऐसे वक़्त में, जब इंसान इंसान से डर रहा था. विभाजन ने जो लाशें दी थीं, मंटो ने उन्हें काग़ज़ पर रख दिया—बिना सजाए, बिना रोए. फ़िल्म वालों में अपने सबसे प्यारे दोस्त अशोक कुमार (दादा मुनी) से बिछुड़ने का उन्हें सब से ज्यादा ग़म था.

मंटो के साथ लाहौर में मुफ़लिसी थी, तन्हाई थी, और शराब—जो पहले शौक़ थी, अब आदत बन गई. मंटो जानते थे कि शराब उन्हें तोड़ रही है. उन्होंने ख़ुद लिखा, “मैं शराब नहीं पीता, शराब मुझे पीती है.”

उनके आख़िरी बरस क़लम और जिगर—दोनों के लिए भारी थे. बीमारियाँ, क़र्ज़, मुक़दमे, और यह एहसास कि जिसे वह बचाना चाहते थे—सच—वही उन्हें मार रहा है. फिर भी मंटो ने लिखना नहीं छोड़ा. टोबा टेक सिंह उसी दौर की पैदाइश है—एक पागलख़ाने की कहानी, जिसमें पूरी दुनिया का पागलपन समाया हुआ है.

मंटो शराब से नहीं मरे. मंटो मरे इसलिए, क्योंकि उन्होंने झूठ से समझौता नहीं किया. शराब बस उनकी थकान की दवा थी—एक ग़लत दवा.

18 जनवरी 1955—लाहौर की एक ठंडी सुबह—महज़ तैंतालीस साल की उम्र में, एक बेचैन क़लम ख़ामोश हो गई. क़ब्र के पत्थर पर लिखा गया, “यहाँ सआदत हसन मंटो दफ़्न है. उसके साथ कहानी कहने की कला भी दफ़्न है.”

आज 18 जनवरी को, जब हम मंटो को याद करते हैं, तो यह किसी विद्रोही लेखक की पुण्यतिथि नहीं होती. यह उस आदमी की याद होती है, जिसने समाज को आईना दिखाया और बदले में गालियाँ, मुक़दमे और तन्हाई पाई. मंटो आज भी पढ़े जाते हैं, क्योंकि सच कभी पुराना नहीं होता.

अगर सहगल की आवाज़ दिल को तोड़ती है, तो मंटो की क़लम आँखें खोलती है. और शायद यही वजह है कि 18 जनवरी भारतीय सिनेमा और अदब का सबसे उदास—और सबसे सच्चा दिन है.

और हमारी तरफ़ से भी अगली मुलाक़ात तक… शब्दों की ख़ुशबू और ख़ामोशी की तहज़ीब के साथ. ख़ुदा हाफ़िज़.

सम्बंधित

मंटो मेरा दुश्मन | संस्मरण का संस्मरण

बग़ैर उनवान के | नेहरू के नाम मंटो का ख़त

जब बेदी और मंटो में ख़तो-किताबत बंद हो गई

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं