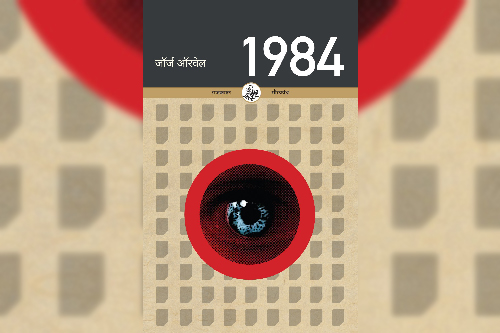

पुस्तक अंश | 1984

(जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास ‘1984’, सन् 1949 में छपा था. गौरव ग्रंथ माला के तहत राजकमल प्रकाशन ने इसका हिंदी अनुवाद छापा है. अनुवादक अभिषेक श्रीवास्तव कहते हैं कि इतने वर्षों में दुनिया जाने कितनी बार बदली है. इतनी बदल गई कि लेखक का कोई समकालीन आज की दुनिया को देख ले तो उसे जादूगर का मायाजाल समझ बैठे. लगातार रंग बदलती इस दुनिया में इस उपन्यास की सार्वकालिकता इन पंक्तियों में समझी जा सकती है- जो अतीत को नियंत्रित करता है वही भविष्य को तय करता है; जिसका वर्तमान पर क़ब्जा है वही अतीत को नियंत्रित करता है. -सं)

अगर कहीं उम्मीद है, विंस्टन ने लिखा, तो वह सर्वहारा में है.

अगर कहीं उम्मीद बची है तो वह सर्वहारा में ही होगी क्योंकि उस तुच्छ उपेक्षित जनता की

बजबजाती भीड़ में—जो ओशियनिया की आबादी का 85 फीसद थी—ही पार्टी का ख़ात्मा

करने की ताक़त पैदा की जा सकती थी. पार्टी को भीतर से उखाड़ पाना सम्भव नहीं था. पार्टी

के दुश्मनों के पास ऐसा कोई तरीक़ा नहीं था कि वे एक साथ एकजुट हो सकें, यहाँ तक कि दूसरे

की शिनाख़्त कर पाएँ. जिस ब्रदरहुड की बात की जाती थी यदि वह वाक़ई वजूद में था भी,

सम्भव है कि रहा भी हो, तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि उसके सदस्य दो-तीन को

छोड़कर कभी बड़ी संख्या में एकत्रित हो पाएँगे. यहाँ तो निगाह का एक रुख़, आवाज़ की एक

सिहरन और महज़ एक फुसफुसाहट ही बग़ावत का सबब बन जाती थी. लेकिन जनता को अगर

किसी भी तरह अपनी ताक़त का अन्दाज़ा लग जाए, तो उसे कोई साज़िश रचने की ज़रूरत नहीं

पड़ेगी. उसे तो बस उठ खड़ा होना था और एक अदद हरकत कर देनी थी, जैसे कोई घोड़ा

मक्खियों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी देह को झटक देता है. वे अगर चाह लेते तो अगली

सुबह ही पार्टी के टुकड़े-टुकड़े कर देते. आज नहीं तो कल या कभी भी क्या उन्हें यह महसूस

होगा कि ऐसा कर देना चाहिए? फिर भी…

उसे याद आया एक वाक़या जब वह भीड़ भरी एक सड़क से गुज़र रहा था कि अचानक सैकड़ों

औरतों की आवाज़ एक साथ उसे सुनाई दी—थोड़ा आगे जाकर बग़ल वाली एक सड़क से वे

आवाज़ें फूट रही थीं. ज़बरदस्त ग़ुस्से और दर्द से भरी आवाज़ें थीं. बहुत तीक्ष्ण सामूहिक

चीत्कार, जो किसी घंटे के बजने के बाद देर तक सुनाई देने वाली प्रतिध्वनि की तरह

“ऊँ…हूँ…हूँ…” करके गूँज रही थी. उसका दिल कुलाँचे मार रहा था. उसके मन में ख़याल

आया—दंगा…लगता है शुरू हो गया. जनता आख़िर हत्थे से उखड़ ही गई. मौक़े पर पहुँचकर

उसने देखा कि कोई दो-तीन सौ की संख्या में औरतें बाज़ार की दुकानों को घेरे ऐसे बदहवास

खड़ी हैं गोया वे किसी डूबते हुए जहाज़ पर सवार हों. ठीक इसी मौक़े पर सामूहिक अवसाद

छोटे-छोटे फसादों में बदल गया. पता चला कि वहाँ एक दुकान पर टिन के सॉसपैन बिकते थे.

उसके पैन भले ख़राब और कमज़ोर रहे हों, लेकिन आजकल तो खाना पकाने के बरतन मिलना

ही मुश्किल था. ऐसे में उस दुकान में अचानक माल ख़त्म हो गया था. कुछ औरतें जिनके हाथ

सॉसपैन लग गए थे उन्हें दूसरी औरतों ने घेर लिया था और धक्का-मुक्की कर रही थीं. वे

दुकानदार पर पक्षपात का आरोप लगा रही थीं. उनका कहना था कि उसने कहीं गोदाम में और

पैन छिपा रखे हैं. अचानक चीख़-चिल्लाहट फिर से शुरू हो गई. दो मोटी औरतें, जिनमें से एक

के बाल खुलकर लटक गए थे, अपने हाथ लगे एक सॉसपैन को एक-दूसरे से झपटने में लगी हुई

थीं. कुछ देर खींचातानी चलती रही और इसी चक्कर में उसका हैंडिल टूटकर हाथ में आ गया.

विंस्टन उन्हें वितृष्णा से देख रहा था. वह सोच रहा था कि थोड़ी ही देर पहले दूर से जब इन

सैकड़ों औरतों की सामूहिक आवाज़ें सुनाई दी थीं तो वे कितनी ताक़तवर जान पड़ती थीं. ये

औरतें आख़िर किसी सार्थक मुद्दे पर इतना हल्ला क्यों नहीं मचा पाती हैं?

उसने लिखा :

वे बग़ावत तब तक नहीं करेंगे जब तक उनमें चेतना नहीं आ जाती. एक बार वे बग़ावत कर बैठे

तो उनकी चेतना हर ली जाएगी.

लिखने के बाद उसे लगा कि यह तो पार्टी की एक किताब में लिखे एक वाक्य की तक़रीबन

नक़ल जैसा हो गया, चूँकि ज़ाहिर तौर पर पार्टी यह दावा करती थी कि उसने जनता को

ग़ुलामी से मुक्त करवाया है. पार्टी बताती थी कि क्रान्ति से पहले पूँजीपति लोग जनता का

ज़बरदस्त उत्पीड़न करते थे. उन्हें भूखा रखा जाता था और बेंतों से मारा जाता था. औरतों से

कोयले की खदानों में काम करवाया जाता था (यह और बात है कि औरतें आज भी कोयले की

खदानों में काम करती हैं). छह साल के मासूम बच्चों को कल-कारख़ानों में काम के लिए बेच

दिया जाता था. यह बताने के साथ ही पार्टी दोरंगेपन के अपने फ़लसफ़े का पालन करते हुए यह

भी सिखाती थी कि आम सर्वहारा जनता स्वाभाविक रूप से नीच होती है जिसे जानवरों की

तरह बाँधकर रखा जाना चाहिए. इसके लिए बस कुछ सरल नियम-क़ानूनों की ज़रूरत होगी.

वास्तव में आम लोगों के बारे में जानकारी बहुत कम थी. और बहुत कुछ जानने की ज़रूरत भी

नहीं थी. वे जब तक चुपचाप खटते रहें और बच्चे पैदा करते रहें, उनकी दूसरी गतिविधियाँ ख़ास

मायने नहीं रखती थीं. उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया था, जैसे अर्जेंटीना के मैदानों में

मवेशियों को खुला छोड़ दिया जाता है. ऐसे में उन्होंने जो जीवन शैली अपना ली थी वह उन्हें

स्वाभाविक जान पड़ती थी गोया पूर्वजों के ज़माने का चलन हो. वे पैदा होते थे, गटर में बड़े

होते थे, बारह साल की उम्र में काम पर लग जाते थे, फिर सौन्दर्य और कामवासना के एक

संक्षिप्त दौर से गुज़रकर थोड़ा खिलते थे और बीस की उम्र में ब्याह कर लेते थे. तीस तक आते-

आते आधी ज़िन्दगी बीत जाती और साठ के आसपास पहुँचकर ज़्यादातर मर जाते थे. उनकी

मानसिक बुनावट कठिन शारीरिक परिश्रम, घर-बार और बच्चों की देखभाल, पड़ोसियों से

झगड़ा-झंझट, फ़िल्मों, फुटबॉल, बीयर और इन सबके ऊपर भारी जुए से मिलकर तैयार होती

थी. इसलिए उन्हें काबू में करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था. हमेशा ही उनके बीच विचार

पुलिस के एकाध एजेंट घूमते रहते थे जिनका काम अफ़वाहें फैलाना और पहचानकर ऐसे लोगों

को निपटाना था जो भविष्य में ख़तरनाक साबित हो सकते थे, हालाँकि पार्टी की विचारधारा

को उनके बीच फैलाने की कोई कोशिश नहीं की जाती थी. माना जाता था कि जनता के बीच

राजनीतिक भावनाएँ प्रबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह ठीक नहीं है. कुल मिलाकर उनसे

एक आदिम क़िस्म की देशभक्ति की अपेक्षा होती थी जिसे ज़रूरत पड़ने पर उभारा जा सके,

चाहे वह काम के लम्बे घंटों को स्वीकार करने का मामला हो या फिर राशन में कटौती का

सरकारी फ़ैसला. कभी-कभार वे असन्तुष्ट भी हो जाते थे. ऐसे में उनका असन्तोष उन्हें कहीं

पहुँचाने के क़ाबिल नहीं होता था क्योंकि किसी सामान्य विचार के अभाव में वे केवल छोटी-

मोटी टुच्ची शिकायतों पर ही ख़ुद को केन्द्रित कर पाते थे. बड़ी समस्याएँ उनकी नज़र से ओझल

ही रहती थीं. ज़्यादातर लोगों के घरों में तो टेलिस्क्रीन भी नहीं थी. यहाँ तक कि सामान्य

पुलिस भी उनसे कम ही उलझती थी. वैसे तो लंदन में जुर्म की दुनिया बहुत बड़ी थी. चोरों,

डकैतों, वेश्याओं, नशे के तस्करों और हर क़िस्म के गिरोहबाज़ों की अपनी-अपनी परतदार

दुनिया थी. इसके बावजूद जो कुछ भी घटता था वह सब आम जनता के बीच ही सीमित रह

जाता था, इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी. नैतिकता के मसलों पर उन्हें अपने पूर्वजों के

तय किए रिवाजों को अपनाने की पूरी छूट थी. पार्टी की यौन शुचिता जनता पर लागू नहीं

होती थी. व्यभिचार दंडनीय नहीं था और तलाक़ देने की छूट थी. इस लिहाज़ से देखें तो पूजा-

पाठ की छूट भी दी ही जा सकती थी यदि जनता इसकी ज़रूरत या चाह ज़ाहिर करती. ये लोग

सन्देह के घेरे से बाहर थे. पार्टी ने इनके लिए एक नारा रचा था : “जनता और जानवर मुक्त हैं.”

विंस्टन ने नीचे झुककर सावधानी से अपने टखने का घाव खुजाया की. उसमें फिर से खुजली

मच रही थी. सब कुछ सोचते हुए आदमी घूम-फिर कर अन्तत: एक ही नतीजे पर पहुँचता था

कि क्रान्ति से पहले ज़िन्दगी वास्तव में कैसी रही होगी यह जानना नामुमकिन था. उसने दराज

से बच्चों की इतिहास की एक किताब बाहर निकाली जो मिसेज पारसन्स से माँगकर लाया था

और उसमें से एक अंश डायरी में उतारने लगा :

महान क्रान्ति से पहले पुराने दिनों में लंदन वैसा ख़ूबसूरत शहर नहीं था जैसा आज हम जानते

हैं. यह एक अँधेरी, गन्दी और दयनीय जगह हुआ करती थी जहाँ खाने के लिए बमुश्किल ही

किसी के पास पर्याप्त होता था और जहाँ सैकड़ों-हज़ारों लोगों के पैरों में जूते तक नहीं होते थे, न

ही सोने के लिए सिर पर कोई छत. तुम्हारी उम्र के बच्चों को जालिम मालिकान के लिए बारह-

बारह घंटे काम करना पड़ता था जो धीरे काम करने पर कोड़े मारता था और खाने को बासी

रोटी के टुकड़े और पानी के अलावा कुछ नहीं देता था. चौतरफ़ा फैली इस ग़रीबी के बीच कुछेक

भव्य और ख़ूबसूरत मकान थे जिनमें रईस लोग रहते थे जिनके यहाँ देखभाल के लिए तीस-तीस

नौकर-चाकर हुआ करते थे. उन रईसों को पूँजीपति कहा जाता था. सामने वाले पन्ने पर जैसी

तस्वीरें बनी हैं, वे लोग वैसे ही मोटे, भद्दे और शैतानी चेहरे वाले हुआ करते थे. आप देख सकते

हो कि वे लम्बे काले कोट पहनते थे जिसे फ्रॉककोट कहा जाता था और उनके सिर पर एक

अजीब क़िस्म की चिमनीनुमा चमकदार टोप होती थी जिसे लम्ब टोप कहा जाता था. यही

पूँजीपतियों की वर्दी हुआ करती थी. कोई और इसे नहीं पहन सकता था. दुनिया की हर चीज़

पूँजीपतियों की थी और बाक़ी हर कोई इनका ग़ुलाम था. सारी ज़मीनें, सारे मकान, सारे

कारख़ाने और सारा पैसा उनका था. कोई अगर इनकी नाफ़रमानी करता तो उसे जेल में डाल

दिया जाता था या फिर वे उसे नौकरी से निकाल देते और भूखा मार देते थे. कोई आम आदमी

जब किसी पूँजीपति से बात करता था तो उसे झुककर बात करनी होती थी और ऐसा करते

वक़्त अपनी टोपी उतारकर ‘सर’ बोलना होता था. सारे पूँजीपतियों के प्रधान को राजा कहते थे

और…

इसके आगे की कहानी उसे मालूम थी. पूरी ढीली बाजू के परिधान पहनने वाले बिशप, अर्मीन

का लबादा ओढ़ने वाले जज, दंड देने के लिए सिर और हाथ फँसाने वाली काठ की टिकठी, पैर

फँसाने वाली टिकठी, जेल की चक्की, कई सोंटों वाला कोड़ा, लॉर्ड मेयर की भव्य दावत, पोप के

चरण चूमने की रवायत—इन्हीं सब चीज़ों का ज़िक्र आना था. इसके अलावा ‘प्रथम रात्रि

अधिकार’ नाम की भी एक रवायत होती थी जो शायद बच्चों की किताबों में नहीं डाली गई

होगी. यह एक ऐसा क़ानून था जो हर पूँजीपति को उसके कारख़ाने में काम करने वाली औरत

के साथ सोने का अधिकार देता था, ख़ासकर शादी के बाद पहली रात को.

अब समस्या यह है कि आप कैसे पक्के तौर पर बता सकते हैं कि इसमें से कितना झूठ है और

कितना सही? बहुत मुमकिन है कि क्रान्ति से पहले के दौर के मुक़ाबले एक औसत आदमी आज

की तारीख़ में बेहतर ज़िन्दगी जी रहा हो. इसे ग़लत साबित करने के लिए अगर कोई इकलौता

सबूत हो सकता है तो वह है आपकी हड्डियों के भीतर चल रहा आन्दोलन—लगातार भीतर चल

रहा बेचैनी भरा अहसास कि आज जिन स्थितियों में आप जी रहे हैं वे नाक़ाबिले बरदाश्त हैं

और कोई तो ऐसा वक़्त रहा ही होगा जब चीज़ें अलहदा रही होंगी. उसे एक बात कौंधी कि

आधुनिक जीवन का सही-सही लक्षण उसमें निहित क्रूरता और असुरक्षा नहीं है, बल्कि उसका

उजाड़, उसका मालिन्य और ख़ालीपन से भरी उदासी है. आदमी ख़ुद को ही पलटकर देखे, तो

ज़िन्दगी वैसी बिलकुल नहीं है जैसे झूठ लगातार टेलिस्क्रीन उगलती रहती है. यही नहीं,

वास्तव में पार्टी जिन आदर्शों को हासिल करने में लगी हुई है, उनका भी हक़ीक़त में ज़िन्दगी से

कोई वास्ता नहीं है. यहाँ तक कि पार्टी के सदस्यों की ज़िन्दगी का भी मोटा हिस्सा बुनियादी

रूप से अराजनीतिक और उदासीन ही है. उनकी सारी कवायद नीरस कामों में खटने से लेकर

ट्यूब में अपनी जगह पाने के लिए झगड़ने, फटे-चीथड़े जुराबों को रफू करने, सैकरीन की

टिकिया माँगने और सिगरेट का अन्तिम टुकड़ा बचा ले जाने तक सीमित है. पार्टी ने जो आदर्श

गढ़े थे वे बहुत भव्य थे—स्टील और कंक्रीट से बनी, दानवाकार मशीनों और हौलनाक हथियारों

की एक जटिल व दमकती हुई दुनिया—सम लय पर एक साथ आगे की ओर क़दमताल करते,

एक ही जैसा सोचते और एक ही जैसे नारे लगाते हुए योद्धाओं और उन्मादियों का एक ऐसा

राष्ट्र जो लगातार काम पर लगा हुआ है, लड़ रहा है, जीत रहा है और सजाएँ दे रहा है. कुल

तीस करोड़ लोग, सभी का चेहरा एक. इसकी हक़ीक़त उन जर्जर व गन्दे शहरों में दिखती थी

जहाँ फटे हुए जूतों में चहलक़दमी करते कुपोषित लोग उन्नीसवीं सदी के पैबन्द लगे ऐसे मकानों

में रहते थे जिनसे करमकल्ले और टट्टी-पेशाब की बास आती थी. उसके मन में लंदन की छवि

विस्तीर्ण खँडहर के जैसी उभरती थी जो लाखों कूड़ेदानों का एक शहर था. इसी छवि के बीच

उसे मिसेज पारसन्स भी दिखाई देती थीं—सिलवटदार चेहरे और पतले बालों वाली निस्सहाय

महिला जो बन्द नाबदान की मोरी खोलने में ही उलझी हुई है.

(हार्डकवर और पेपरबैक संस्करण अमेज़न पर भी उपलब्ध)

सम्बंधित

पुस्तक अंश | धीमी वाली फ़ास्ट पैसेंजर

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

दुनिया जहान

-

बेसबब नहीं अपनी जड़ों की तलाश की बेचैनीः राजमोहन

-

और उन मैदानों का क्या जहां मेस्सी खेले ही नहीं

-

'डि स्टेफानो: ख़िताबों की किताब मगर वर्ल्ड कप से दूरी का अभिशाप

-

तो फ़ैज़ की नज़्म को नाफ़रमानी की दलील माना जाए

-

करतबी घुड़सवार जो आधुनिक सर्कस का जनक बना

-

अहमद फ़राज़ः मुंह से आग लगाए घूमने वाला शायर

-

फॉर्म या कंटेंट के मुक़ाबले विचार हमेशा अहम्

-

सादिओ मानेः खेल का ख़ूबसूरत चेहरा