सतरंगी दस्तरख़्वान | खाने की तहज़ीब का दिलचस्प दस्तावेज़

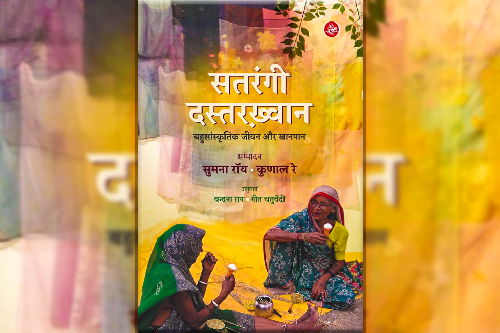

‘सतरंगी दस्तरख़्वान’ के बारे में बात शुरू करने के पहले मुझे अपनी ओर से भी कुछ कहना है. सोशल मीडिया में इस किताब के आने की सूचना के साथ जिस चीज़ ने मुझे झट से बाँध लिया था, वह इसके कवर की तस्वीर है – सरपत की पत्तियों, सूजे और लोटे के गिर्द हरी धोती पहने बैठीं दो हुनरमंद औरतों के हाथ के गोदने और चाँदी के कड़ों से ज़्यादा चमकती जो चीज़ है, वह उनके हाथ में पकड़े हुए आइसक्रीम के कोन और उनके चेहरे के भाव हैं. पृष्ठभूमि में लहराती कपड़ों की पर्तें, रंग और पत्तियाँ शुएब शाहिद का सृजन हैं, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं. तस्वीर की औरतों को मैं नहीं जानता मगर उनके चेहरे पहचान सकता हूँ, पूरब के देहात में वे कहीं भी देखने को मिल सकती हैं, ऐसे ही कपड़ों में, इसी मुद्रा में बैठकर बतियाती और ऐसे ही सरपत से कुरूई या मउनी बुनती हुईं.

इसी सूचना के हवाले से ऑनईटिंग डॉट इन पर जाकर कई कहानियाँ पढ़ डालीं, उन्हें पढ़ना ख़ासा रोमांचकारी तजुर्बा था, नतीजा यह कि किताब पढ़ने की तलब और उत्साह बढ़ गया. उस वक़्त जिन दो लोगों को याद करता रहा, वे प्रो. पुष्पेश पंत और अख़बार की दुनिया के मेरे साथी जगदीश त्रिपाठी हैं. चंडीगढ़ के दिनों में ‘ट्रिब्यून’ पढ़ते हुए पाकशास्त्र के बारे में पुष्पेश जी की विशेषज्ञता के बारे में पहली बार जाना था. जगदीश रिटायर हो जाने के बाद सुल्तानपुर में एक ढाबा शुरू करने की ख़्वाहिश अक्सर साझा करते, जहाँ ढाबों के परंपरागत मेन्यू से अलग हटकर सकपहिता, निमोना, फरा, सहिना, दाल का दूल्हा, दलभरी, बारा-मूंछी, मकुनी, भउरी जैसे ठेठ पुरबिया पकवानों का इंतज़ाम होगा. और फिर किताब पढ़ते हुए भी उनके ख़्यालों का वह ढाबा याद आता ही रहा.

अपने यहाँ खाने-पीने की चीज़ों में जितनी विविधता है, उनके बारे में कहने-बताने के तरीक़े उतने ही एकरस हैं. किसी भी भाषा के मीडिया के बारे में सोचकर देख लें, तो दशकों से खान-पान का मतलब व्यंजनों की रेसिपी तक ही सीमित रहा है. कितने ही नामचीन शेफ़ और कुक अपनी सिग्नेचर रेसिपी को किताबों की शक़्ल देते आए हैं. हॉकिन्स तो अपने कुकर के साथ जो कितबिया देता है, उसमें कुकर के इस्तेमाल की विधि के साथ ही कई पकवान की रेसिपी भी छपी मिलती हैं.

और इधर कुछ वर्षों से डिज़िटल डेमोक्रेटाइज़ेशन की ईजाद बहुसंख्य फ़ूड व्ल़ॉगर अपने काम को इतने असंवेदनशील तरीक़े से अंजाम देते हैं कि विरक्ति होने लगती है. वे अपना कैमरा रसोई में काम कर रहे हाथों पर या तवा-कड़ाही पर जमा देते हैं और उससे फ़ारिग होकर जब ज़ाइक़े के बारे में बात करनी होती है तो वॉओ कहते हुए झूमते दिखाई देते हैं. उनके ज़ोर-ज़ोर से गर्दन हिलाने और वॉओ, टेस्टी, डेलिशस जैसे विशेषणों से कोई बात बनती नहीं लगती. खाना किसी इलाक़े या समुदाय की तहज़ीब का हिस्सा भी है, उसके मूल में लंबी परंपरा निहित होती है और उससे एक भावनात्मक रिश्ता भी बनता है. ज़ाइक़ा हमारी स्मृतियों में इतने गहरे पैबस्त रहता है कि वर्षों बाद भी किसी मानक की तरह काम करता है.

सुमना रॉय और कुणाल रे की संपादित किताब ‘सतरंगी दस्तरख़्वानः बहुसासंस्कृतिक जीवन और खानपान’ इस लिहाज़ से एकदम अलग और अनूठी किताब है कि दस्तरख़्वान पर इसके विमर्श में ज़ाइक़ा भर नहीं, उसकी तहज़ीब भी है. इसमें अलग-अलग रसोई का खाना है, खाने का मान है, विविध रस और अनुभूतियाँ हैं, साथ ही परिवेश है, इतिहास और भूगोल और दर्शन है, संस्कृति है, राग-रंग और लगाव भी. कई लेखों में बात सिर्फ़ रस पैदा करने की तरक़ीबों और रसास्वादन भर की नहीं, अन्न के सम्मान की नसीहत भी है. पूरब के गाँवों में पुरनियों को मैंने खाने के बाद थाली में ही पानी ढालकर पीते हुए देखा है. ऐसा नहीं कि उन घरों में गिलास नहीं होते थे, पर वे अन्न पैदा करने के श्रम का मोल भी समझते थे सो कहते थे कि नाबदान में बहाया गया अन्न श्राप देता है.

कहावत है कि राग, रसोई, पागड़ी कभी कभी बन जाए…यानी इन तीनों ही चीज़ों में संयोग की भूमिका होती है. भोजन की बात फिर भी थोड़ी अलग है, खाने में ज़ाइक़ा उन चीज़ों का तो होता ही है, जिनसे उन्हें बनाते हैं मगर नीयत और नेह उनमें अलग क़िस्म की तासीर पैदा कर देते हैं. प्रसंगवशः दाल, भात, भुजिया में वंदना राग ने लिखा है – मैं दुनियाभर की सैर लूँ, क़िस्म-क़िस्म के खाने के नशे में सराबोर हो जाऊँ लेकिन आज भी जब अपने घर लौटती हूँ तो गरम भात और सादी अरहर की दाल में कड़कड़ाया हुआ घी डालकर, एक-एक कौर वैसे ही सानती हूँ जैसे बचपन में माँ मेरे लिए साना करती थी. फिर धीरे से उसी कौर में एक कुरकुरी आलू की भुजिया ठेल देती हूँ और आँख बन्द कर उस अप्रतिम कविता को याद करती हूँ जो माँ थी, जो उसका समय था. सादा और अनुपम! अनश्वर और उत्सव से भरा! मेरा आरामबाग! मेरा सुकूनगढ़! जहाँ दुनिया-जहान की कुरूपताओं से इतर सिर्फ़ स्वाद और प्रेम की सुन्दर बारिश बरसती है.

उनके बचपन के दिनों की सतुआनी, सादा रंग रामनवमी, गुलगुले और दाल ढोकले, सामिष-निरामिष पर विमर्श और पिता के ड्राइवर मुख्तियार की यादें उनके लेख में चटख़ रंग भरती हैं, पढ़ने वालों को भी बिसर गई उनकी अपनी दुनिया की सैर कराती हैं.

किताब का शीर्षक तो इसके सतरंगी होने का इशारा करता है, मगर इन लेखों में कहीं ज़्यादा रंग और शेड्स मालूम होते हैं. मनोरंजन ब्यापारी की क़िस्सागोई से वाकिफ़ लोगों को उनके लेख श्री भजहरी राधुनि की कथाएं पढ़ने में भी वहीं सुख मिलता है. भरपेट भोजन जुटाने के उनके शुरुआती संघर्षों की झलक के साथ इसमें बहू-भात, अन्नप्राशन और तमाम उत्सवी भोज के दिलचस्प मंज़रनामे हैं, जिनमें बंगाल की परंपरागत रसोई, महराज और ठाकुर की भूमिका और भोज के व्यंजनों के ब्योरे हैं. भोज देने वालों की शख़्सियत के अलग-अलग पहलू हैं – कृपण और उदार, ख़ुशदिल और क्रूर, भू-दृश्यावलियाँ हैं, सामाजिक विमर्श है, समाज में गहरे पैठा वर्णवाद और उसका पाखण्ड भी. ब्यापारी के अनुभव ‘नेमतख़ाना’ के हवाले से ख़ालिद जावेद की उस अवधारणा की पुष्टि करते हुए भी लगते हैं कि रसोई केवल स्वाद रचने की जगह ही नहीं है, हिंसा की बुनियाद भी है.

अन्नप्राशन वाले समारोह में घर के मालिक का दामाद, यह जान लेने के बाद कि खाना पकाने के लिए आया शख़्स नमोशूद्र है, जैसा सुलूक करता है, वह हूबहू यही इशारा करता है. ब्यापारी के शब्दों में – उसने हम पर सितम करना शुरू कर दिया. पहले उसने ज़मीन पर हमारी नाक रगड़वाई, उसके थूके हुए को चाटने को कहा, फिर हमें उकड़ूँ बैठकर कान पकड़ने को कहा और हम पर थप्पड़ बरसाने लगा. एक घंटे बाद वह चिल्लाया – “अब भाग साला…भाग यहाँ से.” कुछ लोगों के लिए यह सब खेल की तरह होता है मनोरंजन का तरीक़ा लेकिन हमारे लिए यह अपमान था. घोर अपमान – मौत के बराबर अपमान.

नीलम मानसिंह चौधरी ने बचपन से रसोई को अपनी माँ की सल्तनत के तौर पर देखा है, साफ-सफ़ाई और शुद्धता के माँ के आग्रहों के बीच व्यंजनों की ढेर सारी उपकथाएं हैं और उनसे उपजी ‘किचन-कथा’ नाटक की इच्छा…बक़ौल नीलम मानसिंह, यह कहानी ऐन्द्रिक स्मृतियों की एक नक्शा-विहीन यात्रा है. जिसमें भोजन, प्रेम और भूख के बीच की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं. यह नाटक भोजन और स्त्रियों के बीच के रिश्ते को भी दिखाता है. भोजन भोजन की तरह, भोजन एक रूपक की तरह, भोजन एक छवि की तरह, भोजन एक नीरस परिश्रम की तरह, भोजन सशक्तिकरण की तरह, भोजन एक अभिव्यक्ति की तरह, भोजन एक पाठ और उसके विविध अर्थों की तरह.

आम शोत्तो से शुरू करके कल्याणी दत्ता ने संदेश और संदेश बनाने के साँचों पर विस्तार से लिखा है. उनका लेख साँचों के हवाले से आकार-प्रकार और बनावट के ब्योरों के बीच गुज़रे ज़माने की स्त्रियों के परिश्रम, उनके सौंदर्यबोध, उनकी कलात्मकता, हास्यबोध और परिवेश का पता देता है. दामोदर मावजो ने पावरोटी के पुर्तगाल से हिंदुस्तान के सफ़र, पावरोटी की क़िस्मों और ज़ाइक़ों के बारे में बताते हुए गोवा के लोगों की ज़िंदगी में पावरोटी बनाने और घरों तक पहुँचाने वालों की अहमियत रेखांकित की है.

कलापिनी कोमकली के लेख ‘भानुकुल का रसोई राग’ में अलग-अलग संस्कृतियों के, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिन्ध और बंगाल के खानपान के ठाट हैं, माँ वसुन्धरा कोमकली, और पिता पंडित कुमार गंधर्व और उसकी मित्र मंडली की बैठकी और रुचियों की स्मृतियाँ भी हैं. फ़ौजी परिवेश में जन्मीं और कलाक्षेत्र से दीक्षित लीला सैमसन कला-प्रदर्शन के लिए देश-दुनिया घूमती रही हैं, ऐसे में उनके भोजन की थाली में ज़ाइक़े की विविधता का अंदाज़ लगाना मुश्किल नहीं है. रेल के सफ़र में मिलने वाले स्वाद के वैविध्य को वह बड़ी आत्मीयता से बताती हैं, उत्तर भारत के रेलवे प्लेटफ़ार्मों पर दही-पराँठे औऱ दक्षिण में गरमागरम इडली-डोसा, पूरी-आलू लखनऊ स्टेशन पर पत्ते के दोनों में, अंगूरी और केसर पेठा आगरा स्टेशन पर, भोर में भोपाल की चाय और पालघाट स्टेशन के सुस्वादु व्यंजन. दिल्ली में बंगाली मार्केट की चाट याद करती हैं.

अख़बारनवीस आशुतोष भारद्वाज ने भोजन और मिथकों के दिलचस्प संबंध उद्घाटित किए हैं. निर्मल वर्मा की कहानियों के हवाले से वह शराब के बारे में बात करते हैं तो अचानक वह खाने के जैसा ही पवित्र दर्जा पा जाती है – भोजन सुख देता है, तो शराब ऐसे आत्मीय संवाद संभव करती है जहाँ जीवन की गाँठें खुल जाती हैं. बढ़िया भोजन आपको संतृप्त करता है, शराब आत्मोद्घाटन की ओर ले जाती है. किसान आंदोलन के बहाने अमनदीप संधु ने साझा रसोई और लंगर का महात्म्य बताया है. किसानों के लिए लंगर चलाने वाले संगठनों का हवाला देकर वह कहते हैं – इन प्रदर्शनों को यूँ बनाए रखने वाली आख़िर क्या बात थी? किसानों का जज़्बा और उनका हौसला तो था ही, इसके अलावा जो व्यावहारिक बात रोज़-ब-रोज़ उन्हें थामे रखती थी वह थी लंगर की परम्परा – यानी सामुदायिक खाने की परम्परा.

शिल्पकारों और कारीगरों के बीच काम करने के अपने वर्षों के तजुर्बों का ज़िक्र करते हुए जया जेटली मानती हैं कि खाना, उससे जुड़े लोग और उसकी विशिष्टता सबने मिलकर हमारे अनुभवों को समृद्ध किया है. कच्छ औऱ सौराष्ट्र के इलाक़ों, मिर्ज़ापुर, चंदेरी, रघुराजपुर, कश्मीर और थेमबाँग में स्थानीय खाने के स्वाद याद करते हुए उन्होंने लिखा है – खाना आख़िरकार सिर्फ़ स्वाद नहीं, दोस्ती भी तो है.

अभी-अभी एक पेशावरी परिवार की रसोई का खाना खाकर लौटने के बाद उनकी यह बात समझना मेरे लिए और सहल हो गया है. ‘सतरंगी दस्तरख़्वान’ पढ़ना दरअसल भावनाओं में पगे कितने ही दस्तरख़्वानों से होकर गुज़रने जैसा अनुभव है, ख़ूब आत्मीय अनुभव. इसमें देश भर की रसोइयों की महक, रूप-रंग, स्वाद और छटा भी समाई हुई है. दो आलेख ऐसे हैं, जो हिन्दी में ही लिखे गए हैं, बाक़ी का अनुवाद वंदना राग और गीत चतुर्वेदी ने किया हैं. किताब में कई यादगार तस्वीरें हैं और मन मोह लेने वाले रेखाचित्र भी. इन्हें अलग टोन में छापना शायद डिज़ाइनिंग की योजना का हिस्सा रहा हो, या फिर बहुत पुरानी तस्वीरों की गुणवत्ता की वजह से ऐसी ज़रूरत पेश आई हो.

नुक़्तों तक को सलीक़े से सहेजने वाली इस किताब में जिन दो शब्दों को लेकर ख़ासी उलझन और मलाल भी हुआ है, वे अलसुबह और कढाई हैं. ‘अलस-सबाह अरबी का लफ़्ज़ है, हिंदुस्तानी में इसके उच्चारण की तरह इसे अलस्सुबह लिखा जाता रहा है, पर अलसुबह अखरता है. यही मसला कड़ाही के साथ पेश आता है, एक बर्तन है, और दूसरा हस्तकौशल. तमाम जगह इन्हें अशुद्ध ही पढ़ते हुए अब तक यह आदत पड़ जानी चाहिए थी, नहीं पड़ सकी है. तो यह गुस्ताख़ी इस उम्मीद में है कि किताब के अगले संस्करण में इसे दुरुस्त के बारे में सोचा जा सके.

किताब | सतरंगी दस्तरख़्वान

सम्पादन | सुमना रॉय व कुणाल रे

प्रकाशक | राजकमल प्रकाशन

सम्बंधित

मैसूर पाक वाले शहर में पनीर लाहौरी का ज़ाइक़ा

बायलाइन | मौलिक कॉमेडी की नज़ीर बन गए फ़ूड व्लॉग

बायलाइन | कुल्हड़ में कोक को ऑर्गेनिक ही मानेंगे!

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं