बायलाइन | पढ़ने का टैम नहीं है, पास कुंजी से होंगे

दो रोज़ पहले गोरखपुर वालों ने सोशल मीडिया वाले चिंतकों को धमाल मचाने का जो मसाला मुहैय्या कराया, किताबों से मुग़ल दरबार की बेदख़ली का मसला भी उसी में आ जुड़ा है. सोशल कहलाने वाले मीडिया में ‘हा हंत’ का शोर है. आख़िर ‘त्राहिमाम’ कहकर पुकारें तो भी किसको! तो सारे फ़िक्रमंद आपस ही में झोंटा ऊपरउवल, सिर फुटउवल में मुब्तिला हैं.

ऐसे में मुझे वह नौजवान बेतहाशा याद आ रहा है, जो नोएडा के फ़िल्म सिटी में किसी संस्थान से संचार की पढ़ाई करके लौटा था और अख़बार में नौकरी की अर्ज़ी के साथ दफ़्तर में मुझे मिल गया था. और जैसा कि दस्तूर है कि अर्ज़ी में उसने अपने शौक़ का ज़िक़्र भी किया था- ‘रीडिंग बुक्स’. ‘कौन-सी किताबें पढ़ी हैं?’ के जवाब में मुझे उम्मीद थी कि वह प्रेमचंद या शिवानी का ही नाम लेगा मगर थोड़ी बेपरवाही से उसने कहा था- यही रामायण वगैरह. यह पूछने पर कि रामायण किसने लिखी है, उसने झट बताया था – बी.आर. चोपड़ा.

इधर मीडिया संस्थानों से पढ़कर आए नौजवानों से जब उनकी पढ़ाई के बारे में बात करता हूं तो वे अपने कोर्स की दो किताबों के नाम भी नहीं बता पाते, फिर तो कोर्स के बाहर की किताबों के बारे में बात करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती. पिछले दिनों चंडीगढ़ में हुए एक आयोजन में उर्दू कथाकार ख़ालिद जावेद को कहते सुना, ‘जिस दौर में हम लोग इस्मत चुगताई, बेदी या मंटो की कहानियां पढ़ रहे होते थे, उस दौर में वे लोग ‘पॉपुलर राइटर’ ही कहे-समझे जाते थे.’

उनकी इस बात के हवाले से समझा जा सकता है कि समकालीन या लोकप्रिय साहित्य या कहें कि किसी भी तरह का सृजन, लोक और काल की कसौटी पर परखे जाने के बाद ही अपनी हैसियत हासिल कर पाता है. और जो इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता, बिसार दिया जाता है. इसे विशिष्ट बनाने के लिए किसी तरह की ज़िद या आग्रह बेमानी लगता है. पश्चिम का तर्क देकर लोकप्रिय साहित्य पढ़ाए जाने के समर्थकों में कितने ऐसे होंगे जो गुलशन नंदा, रानू, इब्ने सफ़ी या वेद प्रकाश शर्मा को पढ़कर आज भी वैसा महसूस कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने चालीस बरस पहले अनुभव किया होगा? कम उम्र में जिन्होंने पढ़ा है, मोटू, पतलू या डॉ. घसीटा के क़िस्से क्या अब भी उन्हें गुदगुदा सकते हैं?

जिसे लोकप्रिय कहा जा रहा है, एक ज़माने में वे किताबें सचमुच लोकप्रिय थीं. वेद प्रकाश शर्मा के ‘वर्दी वाला गुंडा’ के होर्डिंग्ज़ तो बहुत बाद में मंज़रे आम पर आए. इसके बहुत पहले ही गुलशन नंदा की किताबों की रिकॉर्ड बिक्री का हवाला देकर उनके प्रकाशक के विज्ञापन छपा करते थे. गुलशन नंदा को छापने वाली हिंद पॉकेट बुक्स उस दौर में प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, कृश्न चंदर, अमृता प्रीतम, अर्नेस्ट हेमिंग्ज़वे, जॉर्ज ऑरवेल जैसे लेखकों को भी छापती थी. बाक़ी लेखकों की किताबों के साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, मुझे याद नहीं पड़ता. तो इसका मतलब यह तो हरगिज़ नहीं निकाला जा सकता कि कृश्न चंदर की लोकप्रियता गुलशन नंदा के मुक़ाबले कमतर थी या है. और क्या शरतचंद्र, आचार्य चतुरसेन, बिमल मित्र या देवकीनंदन खत्री हिंदी पट्टी में किसी से कम लोकप्रिय रहे हैं?

वेद प्रकाश शर्मा की किताबों के मुरीद मेरे एक सहकर्मी को एक बार रेलयात्रा में मैंने कई स्टेशनों पर उतरकर बुक स्टॉल पर उनके नए उपन्यास की तलाश में बेचैन देखा है. जब भी मैं उसकी चुटकी लेता, वह बड़ी संजीदगी से बताता कि उर्दू ज़बान के कई नए लफ़्ज़ उसने वेद प्रकाश शर्मा को पढ़कर जाने हैं (हालांकि ‘अलस्सुबह’ को वह हमेशा ही ‘अलसुबह’ लिखता. कौन जाने शर्मा जी से ही सीखा हो). मगर उसने यह कभी नहीं बताया कि वे उपन्यास पढ़ने से उसे हमारे समय और समाज के बारे में ऐसा कुछ मालूम हुआ, जो वह पहले नहीं जानता था.

इन बातों का यह मतलब भी नहीं है कि लोकप्रिय साहित्य पढ़ने पर मुझे कोई ऐतराज है. मगर कोई पढ़े तो सही. कोर्स में लगने या न लगने को लेकर हल्ला करने से कहीं ज़्यादा इस बार पर ग़ौर करने की ज़रूरत लगती है कि लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं. कभी बस या रेलगाड़ी के सफ़र में या पार्क में बैठकर अख़बार पढ़ने वालों के साथ ही कुछ हाथों में किताब भी दिखाई देती थी. इन दिनों मोबाइल पर चीख़ते मुसाफ़िर मिलते हैं या फिर भजन और गाने सुनने और अनिच्छुक सहयात्रियों को भी सुनाने वाले इफ़रात मिलते हैं. पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति के क्षरण की यह झलक भर है, पूरी तस्वीर देखने के लिए किसी स्कूल-कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कैंपस देखा जा सकता है.

जिस घर में मैं बड़ा हुआ, वहां की अलमारियों में गुलशन नंदा, गुरुदत्त, रानू, कर्नल रंजीत और इब्ने सफ़ी के साथ ही मीर, ग़ालिब, सौदा, फ़िक्र तौंसवी, मुज़्तबा हुसैन, टैगोर, प्रेमचंद, बच्चन, भारती, बेदी, साहिर, कृश्न चंदर, अमृता प्रीतम जैसे नामों से सजी किताबें हुआ करती थीं. रूसी और अंग्रेज़ी ज़बानों का गंभीर साहित्य था, और कॉनन डायल और गार्डनर भी.

मैं ख़ुद इनको पढ़ता हुआ बड़ा हुआ. मगर कोई आज कहे कि गुलशन नंदा की लिखा ‘गुनाहों के फूल’ पढ़कर उसके बारे में अपनी राय दूं तो सच मानें उसे पढ़ नहीं पाऊंगा. यों ‘गुनाहों का देवता’ भी उस बेकली से न पढ़ पाऊंगा, जितनी कि धर्मवीर भारती के लेखों के संग्रह या फिर ‘सूरज का सातवां घोड़ा’. वह दौर था कि इब्ने सफ़ी के जासूसी उपन्यास पढ़ते हुए कभी-कभी अकेले में भी हंसी छूट जाती मगर पूरी ईमानदारी से कहूं कि हंसी तो अब नहीं आएगी, मगर शायद उस पुरानी शिद्दत से उनके उपन्यास भी नहीं पढ़ पाऊंगा. कुछ बरस पहले हार्पर हिंदी ने उनके तेरह उपन्यास रीप्रिंट किए, बढ़िया काग़ज़ और बढ़िया कवर के साथ. मगर उनके नाम पर आह भरने वाले मुरीदीन के हाथों में मैंने अब तक ये उपन्यास देखे नहीं हैं.

वह दौर था, जब हेरॉल्ड रॉबिंस को पढ़ते हुए उसके नायक की जगह अमिताभ बच्चन का चेहरा दिमाग़ में उभर आता. मगर जल्दी ही नायक और लेखक दोनों स्मृति में धुंधला गए. मुझे अंदाज़ हो गया था कि हेरॉल्ड रॉबिंस को पढ़ना दरअसल अंग्रेज़ी में गुलशन नंदा को ही पढ़ना था. यह ज़िक्र करने का आशय केवल इतना है कि पढ़ना आदत में शुमार हो जाए तो वय और समझ के मुताबिक़ लेखक और किताब चुनना किसी का व्यक्तिगत मसला है. ज़रूरी नहीं कि मुझे जो पढ़ना भला लगता है, दूसरों को भी भाये. मगर दूसरों की तरह ही अपनी किताबें चुनने का हक़ मुझे भी है. इसमें काहे का झमेला?

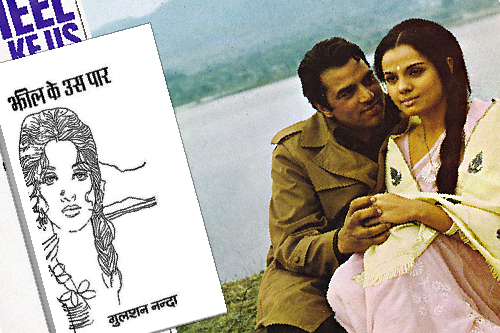

अभी कहीं पढ़ा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ‘झील के उस पार’ कोर्स में लगाए बैठे हैं और यह किताब अर्से से आउट ऑफ़ प्रिंट है. पढ़ाई करने वाले गुलशन नंदा के इसी नॉवेल पर 1973 में बनी धर्मेंद्र, मुमताज़ और प्रेम चोपड़ा की फ़िल्म देखकर पर्चा दे आते हैं. सोचता हूं कि बप्पी सोनी को यह फ़िल्म बनाने की न सूझी होती तो ये पढ़ाकू बेचारे क्या करते? और यह भी कि अगर मास्साब भी फ़िल्म देखकर ही पर्चा बनाते या इम्तिहान लेते होंगे तो फिर ‘हाय बिछुआ डस गयो रे…’, ‘क्या नज़ारे क्या सितारे…’ या ‘दो घूंट मुझे भी पिला दे…’ जैसे गाने आउट ऑफ़ कोर्स माने जाते होंगे या इन पर सवाल आते होंगे? और कुंजी लिखाने-छापने वालों की निगाह अभी तक इस पर पड़ी क्यों नहीं? वो तो अच्छा है कि अनारकली या मुग़ले आज़म साहित्य के कोर्स में लगाए ही नहीं गए.

पढ़ने की संस्कृति का सवाल मुझे कहीं बड़ा लगता है. जब भी कोई मन की किताब मंगाता हूं या पा जाता हूं तो अक्सर सोशल मीडिया में भी साझा कर लेता हूं. ऐसा इतराने के लिए नहीं, अन्जान दोस्तों को किताब से परिचित कराने के लिहाज़ से करता हूं. कई बार ऐसी किताबों पर पाठकीय टिप्पणी भी लिख डालता हूं. किताब की पोस्ट पर अक्सर ऐसा है कि दो-चार लोग झट से पूछते हैं कि किसने छापी है, कहां मिलेगी? जवाब में ऑनलाइन ठिकानों के लिंक तलाश करके बताता भी हूं मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यह सब दरयाफ़्त करने वाले दोस्तों में से किसी ने यह भी बताया हो कि वह किताब उन्होंने पढ़ ली या उसके बारे में उनकी क्या राय है.

अलबत्ता गुज़रे ज़माने में जब सोशल मीडिया का जन्म नहीं हुआ था, किसी किताब का उल्लेख करने पर या उसके बारे में बात करने पर तमाम दोस्त ऐसे थे, जो अपने लिए किताब जुटा लेते थे, मांगकर, लाइब्रेरी से या फिर दुकान से. पढ़ने के बाद अपना नज़रिया साझा भी करते थे. तो असली मसला गुलशन नंदा नहीं, पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति का है बशर्ते हम और हमारी नौजवान पीढ़ी इसे समझ पाए. वरना गुलशन नंदा और वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यासों के सार पर कुंजी लिखने और छापने वाले लोग ही मज़े में होंगे.

सम्बंधित

बायलाइन | किताबों के धंधे में पाठक की हैसियत

बायलाइन | बाज़ार हैंड्सअप नहीं कहता सो आला-ए-नक़ब नदारद है

बायलाइन | बिच्छी का मंतर और हमारे भीतर का जंगल

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं