मैं तफ़रीह के लिए नहीं लिखता, न चाहता हूं कि लोग इसे तफ़रीहन पढ़ेंः ख़ालिद जावेद

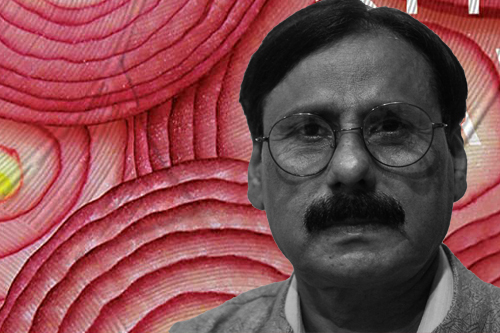

उर्दू अदब की दुनिया में ख़ालिद जावेद की पहचान ऐसे अफ़सानानिगार की है, जिन्होंने अपने लेखन से नई लीक बनाई है, जो गहरी अंतर्दृष्टि वाले और ख़ामोशी से अपने काम में जुटे रहने वाले अदीब हैं. पढ़ाई के दिनों में फ़लसफ़ा उनका विषय था, और उसके बाद ज़िंदगी के मायने की अनथक तलाश का अहम् साधन. फ़लसफ़े में उनकी गहरी दिलचस्पी उनकी साहित्यिक आलोचना में झलकती है और उनकी कृतियों में भी. ‘बुरे मौसम में’, ‘आख़िरी दावत और अन्य कहानियां’ और ‘तफ़रीह की एक दोपहर’ उनकी कहानियों के संग्रह हैं. तीन उपन्यास ‘मौत की किताब’, ‘ने’मतख़ाना’ और ‘एक ख़ंजर पानी में’ छप चुके हैं. ‘गैब्रियल गार्सिया मार्केज़’ और ‘मिलान कुंदेरा’ पर आलोचना की किताबें छपी हैं. चौथा उपन्यास ‘अरसलान और बहज़ाद’ जल्दी ही छपकर आने वाला है. वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उर्दू के एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं, दिल्ली जाने से पहले बरेली कॉलेज में क़रीब पांच साल तक दर्शनशास्त्र के शिक्षक रहे हैं. उनके उपन्यास ‘ने’मतख़ाना’ के अंग्रेज़ी अनुवाद ‘पैराडाइज़ ऑफ़ फ़ूड’ को हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला है. इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया की रौशनी में ख़ालिद जावेद से बातचीत…

आपका उपन्यास ‘ने’मतख़ाना’ विषय के लिहाज़ से एकदम नया और अलग है, नए क़िस्म का मेटाफ़र रचता है. इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में आपसे सुनना दिलचस्प होगा. यह क़िस्सा इस तरह से कहने का ख़्याल कब और कैसे आया?

दरअस्ल, ‘ने’मतख़ाना’ जो नॉवेल है, वह सिर्फ़ ने’मतख़ाने के बारे में नहीं है बल्कि कहना चाहिए कि यह पूरा नावेल एक तरह से ‘फ़ूड डिस्कोर्स’ भी है. क़िस्म-क़िस्म के खाने हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक या सामूहिक ज़िंदगी पर जैसे असर डालते हैं, उसके बारे में मैं लंबे समय से सोचता रहा हूं. इसके अलावा रसोई हमेशा से मुझे आकर्षित करती रही है और परेशान भी. बचपन के दिनों में अक्सर मैं रात को और गर्मियों की दोपहर में भी घर वालों की निगाह बचाकर रसोई में चला जाता और वहां कुछ न कुछ निकालकर खाता रहता था. वहां जो भी मिल जाता, चाहे वह चीनी हो, गुड़ हो, बासी रोटी का टुकड़ा या इसी तरह की कोई और चीज़ हो. तो ये सब चीज़ें तो एक तरफ़ लेकिन इसके साथ ही मुझे बार-बार यह महसूस होता था कि हमारी रसोई में जितनी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, चिमटा, फूंकनी, गर्म तवा, संडसी जैसे जो सामान वहां रखे होते हैं, एक लिहाज़ से वे बहुत ही बेरहम क़िस्म के औज़ार भी हैं. और मुझे लगता था कि ये सब तो बड़ी आसानी से किसी तरह की बेरहमी, हिंसा के काम आ सकते हैं.

तो रसोई हमारी ज़िंदगी की बड़ी अहम् ज़रूरत है. और इतनी पाकीज़ा जगह भी है कि हम वहां नहा-धोकर जाते हैं. रसोई हमारे घरों में इतनी पवित्र जगह है कि हम जूते पहनकर वहां नहीं जाते. और हमारे भारतीय दर्शन में, वेदों में, उपनिषदों में, अच्छे खानों और बुरे खानों के असर के बारे में तमाम बातें कही गई हैं. या इस तरह कह सकते हैं कि खाना अगर मन से, प्रेम से न पकाया जाए तो खाने वाले पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. और इसके उलट अगर खाना आदर और प्रेम-भाव से पकाया और परोसा जाए तो यह न सिर्फ़ खाने वाले को सेहत-याब रखता है, बल्कि मन और दिमाग़ को भी राहत देता है.

लेकिन एक बात जो मैं समझने की कोशिश करता था, उसका संबंध रसोई को लेकर हमारे घर की महिलाओं की अधिकार-भावना से है. आप जानते हैं कि घरों के बंटवारे के समय रसोई और चूल्हा अलग करने की बात होती है. यानी रसोई अलग हो जाने से घर बंट जाते हैं, अलग हो जाते हैं. तो मुझे लगा कि इतनी पवित्र जगह कहीं न कहीं लड़ाई और हिंसा की जड़ भी है. हालांकि यह तो ‘माइक्रो लेवल’ की बात है. इसे जब मैं ‘मैक्रो लेवल’ पर देखता हूं तो आप जानते हैं कि जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी लड़ाईयां लड़ी गईं वो ज़मीन के लिए हुईं, ज़मीन पर अपने हक़ की भावना ही उनके केंद्र में रही. फिर चाहे इसके नतीजे में उस ज़मीन या देश के टुकड़े-टुकड़े क्यों न हो गए हों, उसकी अखंडता छिन्न-भिन्न हो गई हो, मगर ज़मीन पर क़ब्ज़े को लेकर यह सब कुछ हुआ. तो ज़मीन पर अपने हक़ की यही भावना घर के अंदर उस हिस्से को लेकर है, जिसे रसोई कहते है. तो इस तरह से यह जगह जंग का छोटा-मोटा मैदान है. यही सब ख़्याल करके मुझे लगा कि कुछ चरित्रों और प्लॉट के साथ ढालकर इस पर कुछ लिखूं.

दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि खाना खाने में हमारे जो अंग और हमारी जो इन्द्रियां काम करती हैं, मसलन दांत, ज़बान, मसूढ़े, तालू, बोलते वक़्त भी हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं. यानी खाना खाने में मददगार अंग ही हमारे बोलने का सामान भी हैं. तो मैं समझता हूं कि जिसे हम दुनिया की सार्वभौमिक भाषा कह सकते हैं, वह भूख है. यही कुछ चीज़ें थीं, जिनकी बुनियाद पर एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी का प्लॉट बन सका. लेकिन मैंने यह कोशिश की कि यह उपन्यास पूरी दुनिया में फैले लालच, भूख, हिंसा, बदनीयती, नफ़रत और साथ ही प्रेम की भी एक मिली-जुली पेंटिंग बन सके.

आपका यह उपन्यास कुछ आठ बरस पहले आया, पर इस विमर्श पर ताज़ा सिलसिला अंग्रेज़ी अनुवाद आने के बाद तेज़ हुआ है. जेसीबी अवॉर्ड के बाद ज़ाहिर है कि यह सिलसिला और विस्तार पाएगा. भाषा और विमर्श के इस संबंध के बारे में आप क्या सोचते हैं?

हां, यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही. यह उपन्यास मैंने 2014 में लिखा. मेरा पहला उपन्यास ‘मौत की किताब’ था और वह काफी चर्चित हुआ था. उसके बाद 2014 में मेरा यह उपन्यास ‘ने’मतख़ाना’ अस्तित्व में आया. आप इसका उर्दू एडिशन देखें तो पाएंगे कि मैंने इस उपन्यास को ‘मौत की दूसरी किताब’ भी कहा है. तो ऐसा नहीं है. उस ज़माने में उर्दू में तो इस पर काफी चर्चा हुई, आठ-दस समीक्षाएं भी आईं. पाकिस्तान में यह उपन्यास अलग से छपा और वहां छपते ही इसके दो एडिशन ख़त्म हो गए. यहां भी इसके कई एडिशन छपे. चर्चाएं हुईं, काफी रिव्यूज़ भी लिखे गए. कुछ लोगों ने तो यहां कहा कि यह पिछले उपन्यास ‘मौत की किताब’ से आगे बढ़ गया है.

हालांकि एक रचनाकार के तौर पर मैं यह हरग़िज़ नहीं कह सकता कि कोई उपन्यास किसी से आगे भी बढ़ सकता है. कोई रचनाकार जब कुछ रच रहा होता है तो अर्जुन की आंख की तरह उसका सारा ध्यान वहीं केंद्रित रहता है. जहां तक मेरी रचनाशीलता का सवाल है, अगर आप समझते हैं कि मैं कोई रचनाकार हूं, तो मेरे किसी भी उपन्यास की रचना प्रक्रिया एक ही है. चाहे वह ‘मौत की किताब’ हो, ‘एक ख़ंजर पानी में’ हो या नया आने वाला उपन्यास ‘अरसलान और बहज़ाद’ हो या फिर यह उपन्यास ‘ने’मतख़ाना’. प्लॉट ज़ाहिर है कि अलग हैं, थीम अलग हैं, मगर मेरी रचना प्रक्रिया एक जैसी है.

बारां फ़ारूक़ी ने इस उपन्यास का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया, जगरनॉट जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशक ने इसे छापा. वह बहुत अच्छी अनुवादक हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसका अनुवाद किया. उनके वालिद शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब इसे देखा करते थे. किसी तरह के बदलाव के बारे में वो अपनी राय भी दिया करते थे. तो यह अनुवाद छपने के बाद फिर इस पर कुछ रिव्यूज़ आए. जेसीबी अवार्ड के बारे हमें कुछ नहीं मालूम. होता यूं है कि जेसीबी वाले प्रकाशकों से हर साल आने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास मांगते हैं, ऐसे उपन्यास जो अंग्रेज़ी में आए हों या फिर जिनका अंग्रेज़ी में तजुर्मा हुआ हो. तो इस बारे में वे सीधे प्रकाशक से बात करते हैं. ‘ने’मतख़ाना’ जनवरी 2022 में छपा था तो जगरनॉट ने इसे जेसीबी प्राइज़ के लिए भेज दिया. हमें तो तब पता चला जब उस अवार्ड के लिए 10 उपन्यासों की लॉन्ग लिस्ट में इसे भी शामिल किया गया.

तो यह भी अपने आप में कम बड़ी बात नहीं थी. पूरे भारत की अंग्रेज़ी समेत विभिन्न भाषाओं में लिखे जाने तमाम उपन्यासों में से दस में इसके शामिल होने पर हमें लगा कि चलो हम भी दौड़ में शामिल हैं. फिर इसके बाद पांच उपन्यासों की शार्ट लिस्ट में भी यह चुना गया. इसके बाद तो यह हुआ कि एक तरफ़ मेरी अपेक्षाएं कुछ बढ़ गईं मगर साथ ही साथ घट भी गईं. क्योंकि मुझे यह भी महसूस हुआ कि हिन्दी हो या उर्दू हो, भाई साहब, दोनों एक ही तरह की भाषाएं हैं, इनका मुक़द्दर अब इतना भी तेज़ नहीं कि हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न मलयालम्, कन्नड़, बांग्ला आदि भाषाओं का उस तरह से मुक़ाबला कर सकें. इन भाषाओं में तो अपनी एक पूरी परंपरा रही है.

यह अवार्ड केवल फ़िक्शन को दिया जाता है और उसमें भी केवल उपन्यास को. और जहां तक उर्दू की बात है तो इसकी लोकप्रियता में शायरी और ख़ास तौर से ग़ज़ल की शायरी का अपेक्षाकृत रूप से बड़ा हिस्सा है. फ़िक्शन के हवाले से बात करें तो कहानियों की सतह पर तो मंटो, बेदी, इस्मत जैसे नाम हमारे यहां मौजूद हैं. लेकिन जहां तक उपन्यास का सवाल है तो इस सतह के कम ही नाम हमारे यहां मिलते हैं. इसके बर-’अक्स दूसरी भाषाओं जैसे मलयालम्, बांग्ला या कन्नड़ आदि में उपन्यास की परंपरा बहुत मज़बूत है. तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरी दौड़ बस यहीं तक थी.

हालांकि शार्ट लिस्ट में शामिल होने के बाद ही से इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, वायर, स्क्रॉल, टाइम्स ऑफ़ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और हिन्दी के भी कई अख़बारों में रिव्यूज़ का सिलसिला एक बार फिर से चल निकला. इत्तेफ़ाक़ की बात ये कि सारे रिव्यूज़ काफी सकारात्मक रहे. तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि अब जो यह फ़ैसला सामने आया तो विचार-विमर्श भी बढ़ रहा है. दूसरी बात आप यह भी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय ज़बान का है. यहां तक कि कोई नॉवेल अगर जर्मन में, फ्रेंच में, चीनी या जापानी भाषा में छपा हो तो जब तक उसका अंग्रेज़ी अनुवाद नहीं होता, तब तक वह उस तरह से दुनिया की निगाह में नहीं आता.

ज़ाहिर है कि दोस्तोयव्यस्की को या टॉलस्टॉय को हमने रूसी भाषा में नहीं पढ़ा, हमने इनके अंग्रेज़ी या हिन्दी अनुवाद पढ़े हैं. रूस के बाहर सारी दुनिया ने इन्हें ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही पढ़ा. तो मुझे यह लगता है कि ‘ने’मतख़ाना’ के अंग्रेज़ी में आने के बाद इस पर ज़्यादा बात होना, विचार-विमर्श होना, ज़ाहिर है कि बहुत लाज़िमी है. हां, अंग्रेज़ी में तर्जुमा होने से हमारी पहुंच में इज़ाफ़ा हुआ ज़रूर हुआ है, यह बात बिल्कुल ठीक है. मगर जिस भाषा में इसका अनुवाद हुआ है, उस भाषा को इससे क्या मिला है, आपको यह भी देखना होगा. जिस भाषा में अनुवाद हुआ, उसमें भी तो एक नई चीज़ आती है जिससे उसके दायरे में भी इज़ाफ़ा होता है. तो मेरा ख़्याल है कि यह भाषा विमर्श इसी तरह का है. ऐसा हमेशा से होता आया है. यह बहुत स्वाभाविक बात है.

‘ने’मतख़ाना’ के अनुवाद का ख़्याल किस तरह आया? बारां फ़ारूक़ी ने इसे ख़ुद चुना या यह फ़ैसला आपका था?

‘ने’मतख़ाना’ छपने के बाद शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब, जो उर्दू अदब की दुनिया के सबसे बड़े आलोचक थे, और न केवल उर्दू बल्कि मैं कहता हूं तमाम भारतीय भाषाओं में आलोचना के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, तो उन्होंने इस उपन्यास को पढ़कर बहुत पसंद किया. ‘मौत की किताब’ भी उन्हें बहुत पसंद आई थी. एक सेमिनार में उन्होंने ‘ने’मतख़ाना’ के हवाले से कहा और एक जगह लिखा भी है कि ‘ने’मतख़ाना’ जैसा नॉवेल उर्दू तो उर्दू, अंग्रेज़ी ज़बान में भी नहीं लिखा गया. मैं उनके पास जाता रहता था. उनसे मेरे पारिवारिक संबंध रहे. तो एक दफ़ा बातचीत में उन्होंने कहा कि भई, देखो ‘मौत की किताब’ का अनुवाद ज़रूर होना चाहिए मगर ‘ने’मतख़ाना’ का अनुवाद इसलिए होना चाहिए कि इसकी थीम इतनी नई है कि मैंने बाहर की किसी भाषा में भी खाने को लेकर या इस थीम के हवाले से इतनी गहराई के साथ कहीं लिखा हुआ नहीं पाया है. जिस तरह तुमने इसे लिखा है, तो इसका अनुवाद होना ही चाहिए. उन्होंने इतनी बात की थी.

उसके बाद हार्पर कॉलिन्स ने इसे छापने की पेशकश की. मगर फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि नहीं, इसके लिए हम जगरनॉट से बात कर रहे हैं. फिर उन्होंने कहा कि कोई अनुवादक अगर तुम्हारे दिमाग़ में है तो बताओ. मैंने कहा, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है. तो फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि बारां को अच्छी उर्दू आती है, वो इसे कर सकती हैं. तो इस तरह से फ़ारूक़ी साहब के कहने से उनकी बेटी बारां ने इस प्रोजेक्ट को लिया. बारां तब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंग्रेज़ी विभाग में प्रोफ़ेसर थीं. उसके बाद यह जगरनॉट तक पहुंचा.

कुछ वजहों से इसमें वक़्त थोड़ा ज़्यादा लगा. लेकिन इस बीच मेरी उनसे बराबर बातचीत होती रहती थी. एक लेखक और अनुवादक के बीच यह जुगलबंदी बहुत ज़रूरी है. हम दोनों के जामिया में होने की वजह से यह होता कि हम कभी भी एक कप चाय के साथ मिल लेते थे. कुछ शब्दों पर चर्चा हो जाती थी, उनके बदलने या न बदलने को लेकर भी. कभी-कभार इन तब्दीलियों को लेकर कुछ टकराव भी होते थे, लेकिन ऐसा कम ही हुआ. वह मेरी राय से इत्तेफ़ाक़ कर लेतीं और जिस तरह लगकर उन्होंने यह अनुवाद किया है, मुझे लगा कि ठीक ही है. तो इस तरह यह अंग्रेज़ी पाठकों के बीच आ सका.

आपकी कहानियों का तर्जुमा पहले भी होता रहा है, ‘मौत की किताब’ का भी अंग्रेज़ी तर्जुमा हुआ ही है. मगर ‘ने’मतख़ाना’ की तरह की चर्चा उस पर देखने में नहीं आई.

जी, अनुवाद तो मेरी लगभग सभी कृतियों का हो चुका है. केवल वो किताबें रह गई हैं, जिनका संबंध आलोचना से है, जैसे मिलान कुंदेरा या मार्केज़ पर लिखी किताबें, या मेरे जो साहित्यिक या आलोचनात्मक लेख हैं. ‘मौत की किताब’ को लेकर आप यह ज़रूर कह सकते हैं कि उसमें कुछ कमियां रह गईं, हालांकि वो काम बड़ी मेहनत से किया गया. कमियां कुछ मेरी ओर से थीं और संभव है कि कुछ अनुवादक की ओर से रह गई हों. फिर उसको पब्लिशर अच्छा नहीं मिला. पब्लिशर का किरदार बहुत अहम् होता है, कम से कम अंग्रेज़ी और हिन्दी में तो बहुत होता है. तो मुझे लगता है कि हमने कुछ जल्दबाज़ी की. अब हम और हमारे अनुवादक उसको फिर से देख रहे हैं. उसका दूसरा अनुवाद जल्द ही आएगा.

आपकी कहन के बारे में भी थोड़ा समझना चाहता हूं. आपकी कहानियों में, उपन्यासों में कोई एकसूत्र तलाशना चाहे तो अंधेरा, उदासी और अकेलापन आसानी से तलाश किए जा सकते हैं. ‘ने’मतख़ाना’ का वितान आपके दूसरे उपन्यासों से ज़्यादा वसीअ है, ज़ाहिर है कि समाज-दुनिया में हुए बदलावों को शामिल करने के लिहाज से इसकी ज़रूरत पड़ी होगी, किरदारों की भीड़ भी कुछ ज़्यादा है मगर इन सबके बीच गुड्डू मियां का अकेलापन पूरे उपन्यास पर तारी है. ऐसी कहन के पीछे कोई ख़ास वजह है या यह तारीकी अपने आप चली जाती है?

यूं तो मैं लेखन को किसी नज़रिए या विचारधारा से जोड़कर नहीं देखता हूं. लेकिन आप यह कह सकते हैं कि मेरी रुचि मनुष्य के अस्तित्ववादी आयामों में रही है. अस्तित्ववाद के दर्शन के अस्तित्व से पहले ही सुकरात ने कहा था कि अपने अंदर झांको. जो परम सत्य है, मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता फिरता है, पानी, हवा, आग मिट्टी आदि सब भौतिक तत्त्व हैं. मुझे लगता है कि जो आत्मिक या आंतरिक तत्व हैं, वो कुछ और हैं. तो उस परम सत्य की ओर जाने वाला वाला रास्ता आप के अंदर होकर ही गुज़रता है. दुनिया का कोई दीन धर्म हो, अगर आप उसे अपने अंदर नहीं जगाते, कहना चाहिए कि धर्म का आप ‘साक्षात्कार’ नहीं करते, पाँचों इन्द्रियों से मिलने वाले अनुभव आपके अंतर्मन में जाकर आप को एक बड़ी वास्तविकता का एहसास नहीं दिलाते, तो वो परम सत्य नहीं है. वो परम सत्य के कुछ अंश हो सकते हैं मगर अपने आप में परम सत्य नहीं हो सकते.

तो सुकरात से शुरू होने वाला यह दर्शन बढ़ते-बढ़ते अस्तित्ववादी दर्शन तक पहुंच गया. शुरू में जिसे लोग समझ नहीं सके. तो कोई रचना हो, वो आवश्यक रूप से अस्तित्ववादी तो होती ही है. वास्तविकता वही नहीं होती जो बाहर होती है. उससे बड़ी वास्तविकता तो आपके अंदर होती है. जिस प्रकार ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता हैं, उसी तरह मनुष्य का जो अचेतन मन है, उस तक तो मनुष्य ख़ुद भी नहीं पहुंच सकता. आज तो सारी दुनिया यह बात मानती है कि जो वास्तविकता है, वो आप के अंदर है. जो धर्म है वो आप के अंदर है. वास्तविक धार्मिक मूल्य आपके अंदर हैं. वास्तविक नैतिकता भी आपके अंदर है. ‘सत्यम शिवम् सुन्दरम’ की बात यूं ही नहीं कह दी गई. सत्य को अपने अंदर आप को ढूढंना है और वही आपका सौन्दर्य भी है.

आपने कहा, एक उदासी चली आती है, तारीकी चली आती है, तो वो इसीलिए क्योंकि मैं ख़ुद ही उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं, जिस पर आम लोग नहीं चलते. दूसरी बात यह कि मैं न तो ख़ुद तफ़रीह के लिए लिखता हूं और न ये चाहता हूं कि दूसरे लोग इसे तफ़रीह के लिए पढ़ें. मैं यह नहीं चाहता कि मेरी रचनाओं से कोई एन्जॉय करे या उनमें उस तरह का सौन्दर्य अनुभव करे, जैसा कि उसे मिलता रहा है. मैं बने-बनाए सौन्दर्य अनुभव और बोध को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करना चाहता हूं और उसके सामने एक समानांतर सौन्दर्य बोध रखना चाहता हूं. तो ऐसे किरदारों को जो कि अकेले हैं और उदास हैं, अगर फ़िक्शन जगह नहीं देगा तो फिर कौन देगा. फ़िक्शन एक नई दुनिया बनाता है. आप के सामने एक नए समानांतर संसार की रचना करता है. तो हमें अपने उस संसार के अंदर उन सब को भी जगह देना है. उस अंधेरे को भी जगह देना है. हर आदमी की आंख सब कुछ नहीं देखती. मेरी आंखों को जो कुछ नज़र आता है, हमेशा से, वो यही है.

इसीलिए आपने जो कहा ठीक कहा कि ‘ने’मतख़ाना’ में बहुत से किरदार हैं. लेकिन गुड्डू मियां का जो किरदार है वो एक अस्तित्ववादी किरदार है, जिसका अपराध-बोध, उदासी, निराशा और अंधेरों से सामना है. वह भयानक किरदार भी है और उससे बहुत-सी हिंसा भी हुई हैं. तो एक ओर मैं इस किरदार की शख़्सियत गढ़ रहा था, उसके हवाले मैं रसोई की कहानी कह रहा था, रसोई की कहानी के ज़रिये मैं ने’मतख़ाने का ज़िक्र कर रहा था. उसमें व्यंग्य है, जो आपने महसूस किया होगा. उसी के सहारे शायद मैं इसी संसार के अंदर पल- पल छिपी हुई हिंसा, बदनीयती, लालच, ख़ुदगर्ज़ी और प्रेम और सेक्स भी कह सकते हैं, इन सबका मैं एक तरह से विश्लेषण भी करता जा रहा था.

अपने आने वाले उपन्यास ‘अरसलान और बहज़ाद’ के बारे में भी कुछ मुख़्तसर बताइए.

इस उपन्यास में अरसलान और बहज़ाद दो किरदार हैं. क़िस्सागोई का यह बड़ा पुराना-सा तरीक़ा रहा है, जब इस तरह दो नामों पर आधारित उपन्यास लिखे जा रहे थे. उनमें प्रेम प्रसंग अधिक होते थे. मगर यहां ऐसा नहीं है. ये दोनों किरदार मर्द हैं और उपन्यास के बीच में कहीं नहीं मिलते हैं. यह क़रीब 450 पेज का उपन्यास है. नॉवेल के आख़िरी हिस्से में एक जगह जाकर ये दोनों किरदार मिलते हैं. इसके बावजूद इन दोनों किरदारों को जोड़ने वाला एक आंतरिक सूत्र मौजूद है. बाक़ी मैं यह कहूँगा कि आप इसे एक फैंटेसी के तौर पर भी पढ़ सकते हैं हालांकि कोई भी फैंटेसी वास्तविकता से परे नहीं होती. कोई कल्पना ऐसी नहीं होती जिसके पैर ज़मीन में न गड़े हों, हम चाहे कितना ही आकाश की ऊंचाइयों की सैर करते फिरें. तो इसी तरह जादुई यथार्थवाद वाली बात भी है. इसमें यथार्थवाद बहुत महत्त्व रखता है.

मार्केज़ ने एक बार कहा था कि जादू पर तो लोग ध्यान देते हैं लेकिन पूरी शब्दावली पर गौर नहीं करते कि इसके पीछे छिपा हुआ यथार्थवाद क्या है. मैं कह सकता हूं कि स्वप्न, वास्तविकता और भ्रम, झूठ और सच, हमने अपनी दुनिया में काम चलाने के लिए इस तरह की सरहदें जो बनाई हैं, यह नॉवेल उसे तोड़ता है. वास्तविकता में कहाँ भ्रम है और कहां भ्रम में वास्तविकता है, यह पाठक के ऊपर है कि वह उसे किस तरह समझता है. उसका सारा का सारा जो सौन्दर्य अनुभव है, वो इन्हीं चीज़ों में है कि बिना बताए हुए कब स्वप्न वास्तविकता बन जाता है और कब वास्तविकता स्वप्न, और इसके नतीजे किन स्तरों तक जा सकते हैं.

हमसे यह कहा जाता है कि सारी दुनिया एक माया है, सराब है, हो सकता है हम एक स्वप्न में ही जी रहे हों. और यह दुनिया एक स्वप्न हो और इसके बाद एक दूसरी दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही हो. यह पूरा उपन्यास ‘अरसलान और बहज़ाद’ इस नज़रिये से बहस भी करता है. इसकी थीम ‘ने’मतख़ाना’ की तरह तो नहीं है लेकिन इसमें भी ज़्यादा किरदार हैं और दो-तीन किरदार तो बहुत महत्वपूर्ण हैं. इसमें अरसलान और बहज़ाद के कुनबे की पृष्ठभूमि मौजूद है. उनका बचपन, बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक की उनकी कहानी है. तो इसे एक तरह से दोनों चरित्रों के कुनबे की कथा कह सकते हैं. यह अलग तरह का उपन्यास है, लेकिन मैंने इसे मौत की चौथी किताब का नाम भी दिया है.

कवर कोलाज | prabhatphotos.com

सम्बंधित

ख़ालिद जावेद के उपन्यास को जेसीबी अवॉर्ड

कहानी एक लफ़्ज़ की | ने’मतख़ाना

एक ख़ंजर पानी में | फंतासी में हक़ीक़त का अक्स

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं