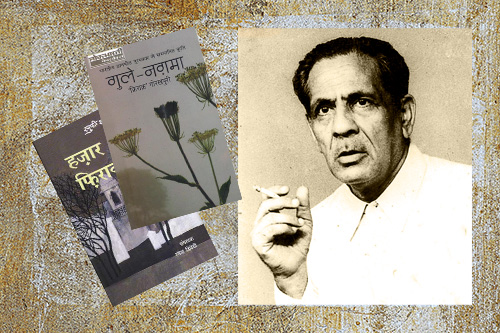

फ़िराक़ गोरखपुरी | उर्दू-हिन्दी के सच्चे दोआब

रघुपति सहाय यानी फ़िराक़ गोरखपुरी की ज़िंदगी में और अब तक ऐसे कितने क़िस्से-वाक़ये बयान किए जाते रहे हैं कि वह हिन्दी और हिन्दी के लेखकों को पसंद नहीं करते थे. उनकी शख़्सियत पर चस्पा इस नापसंदगी की बाबत कुछ ऐसे क़िस्से भी कहे-सुने जाते हैं कि वह हिन्दी के घोर विरोधी थे. हालांकि इस धारणा के उलट निराला से उनकी दोस्ती के क़िस्से भी मशहूर हुए. निराला भी अपनी तरह की निराली शख़्सियत ही थे और अगर वह फ़िराक़ से मिलने उनके घर जाते रहे, कविता सुनाते, नुक्स निकालने पर ज़ोर-जो़र से बोलते हुए बहसें करते तो हिन्दी और हिन्दी वालों की नापसंदगी वाली बात पूरी तरह सही नहीं लगती. हाँ, जिन्होंने फ़िराक़ को क़रीब से देखा है, वे इस बात की ताईद करते हैं कि बेशक, ग़लत शब्द प्रयोग और उच्चारण, किसी भी तरह का भद्दापन, फूहड़पन या बनावटीपन उन्हें कतई नापसंद थे. और कई बार वह ऐसी चीजों की वजह से भड़क उठते थे.

फ़िराक़ पर अपने संस्मरणों की किताब ‘यादगारे फ़िराक़’ में रामजी राय ने उन्हें उर्दू-हिन्दी का दोआब कहा है. इसी किताब से हिन्दी प्रसंग का एक अंश,

फ़िराक़ कहते कि खड़ी हिन्दी ही हिन्दी नहीं है, वह हिन्दी की एक शैली है. मैं हिन्दी-विरोधी नहीं हूँ, न खड़ी हिन्दी-विरोधी. प्रेमचंद की हिन्दी का मैं क़ायल हूँ. हिन्दी में तुलसी दास, कबीर, मीरा मुझे बहुत पसंद हैं. दुनिया की कविता के सामने इन्हें खड़ा कर दीजिये ये भारी पड़ेंगे.

तुलसी दास को तो वर्णों- स्वर और व्यंजन, मात्राओं- लघु और गुरु का अनुपात बनाने में महारत हासिल है, वे इसके मास्टर हैं, वैसा कोई और नहीं दिखता. जहां, जैसा, जो कहना हो, वहाँ उसके अनुरूप स्वर-व्यंजन, लघु-गुरु का सटीक अनुपात पाइएगा आप उनकी कविता में. जहां ख़ुशी का प्रसंग, भाव हो, वहाँ भाषा में व्यंजन, लघु की प्रधानता- ‘जब ते राम ब्याहि घर आए. नित नव मंगल बाजि बधाए..’ और जहां गंभीर प्रसंग, भाव हो वहाँ स्वर और गुरु की प्रधानता. इसलिए वह खट से जबान पर चढ़ जाती है.

तुम लोगों ने कभी भोर में नदी को देखा है! कबीर का पद है- ‘नदिया बहे गंभीर रे साधो!’ इस गंभीर बहने का मतलब समझ आएगा, भोर में नदी को देखोगे तो. उस समय उसके बहने का रूप ही कुछ और होता है. तुम वहाँ नदी को ही नहीं अपने भीतर के नदी को भी बहता देखोगे – गंभीर. कबीर उलटबांसी भी बोलते हैं तो वह लोगों को सीधे समझ आ जाती है. क्यों? उनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे सीधे कहने पर उतना नहीं व्यक्त होता जितना उसे थोड़ा उलट कर बोलने में.

मीरा ने अपने समय में स्त्रियों के दुख को जितना और जिस तरह से व्यक्त किया उससे अधिक कोई और क्या करेगा- ‘कोई कहियो रे प्रभु आवन की.’ इसमें राजशाही के भीतर स्त्रियों की दशा, उनकी स्थिति, कातरता सब कुछ जैसे एक पंक्ति में. ‘कोई कहियों रे’ में कितनी लाचारी, कितनी विकलता है, (व्यंग्य और घृणा से) जहां ‘प्रभु जी’ को बुलवाना पड़ता है, -‘कहीं और से.’

ऊपर से देखने पर लगता है कि ‘फ़िराक़’ हिन्दी के विरोधी हैं लेकिन उनकी बातों से यह अर्थ नहीं निकलता. खड़ी हिन्दी कविता और हिन्दी कवियों (इसे छायावादी कविता और कवि पढ़ना चाहिए, बहुत अधिक हुआ तो छायावादोत्तर कविता तक) के प्रति उनके विरोध-भाव में अति की मात्रा है लेकिन उस कविता भाषा को लेकर उनके द्वारा उठाए गए सवाल सिरे से ख़ारिज नहीं किए जा सकते. ‘फ़िराक़’ उर्दू को हिन्दी खड़ी बोली का एक रूप मानते हैं, आम बोलचाल और लबो लहजे को अपनाने पर बल देते हैं, और इसे अपनी शायरी के लिए भी कसौटी बनाते हैं.

यह मानते हुए भी कि खड़ी बोली का जो चमत्कार है वह खड़ी बोली हिन्दी कविता में है ही नहीं कि उसे तो उर्दू ने अपने भीतर रचा-बसा लिया है, उन्होंने खड़ी बोली हिन्दी के शब्दों को अपनी शायरी में बेहतर इस्तेमाल किया है और वे उनकी शायरी की ताक़त और उनके नए ख़यालों को वहन करते हैं.

प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ने के बाद तो उनकी भाषा को नए पंख लग गये. वे हिन्दी शब्दों का बेधड़क इस्तेमाल करते हैं. हिन्दी के वे शब्द उनकी शायरी में इस तरह खप कर आते हैं कि उनको वहाँ से हटाना या अलगाना नामुमकिन है. वे उर्दू के मशहूर ग़ज़ल के टुकड़ों का तो अपनी शायरी में नया मानी देते हुए इस्तेमाल कर ही ले जाते हैं, तुलसी की चौपाई की अर्धाली को भी वे नए मानी देते हुए इस्तेमाल कर ले जाते हैं, जैसे वे उसके हिस्से हों और कहीं अन्यत्र से न लिए गए हों.

‘फ़िराक़’ साहब इस बात के बड़े क़ायल थे, ख़ासकर शायरी में कि एक भी शब्द फ़ालतू, बेमतलब, बेवजह और भरती का नहीं होना चाहिए. शायरी में शब्दों की किफ़ायत बरतने को लेकर वे सख़्त थे. एक शाम ‘फ़िराक़’ के यहाँ हम लोग पहुंचे. उस दिन मसूद भाई भी साथ थे. मसूद भाई ने कहा- ‘हुजूर हाल ही में एक रोज़ लखनऊ में एक निशस्त (गोष्ठी) हुई थी. उसमें एक बात आई कि आपके एक बहुत ही मकबूल और मशहूर शेर में एक मिस्रा बिलकुल फ़ालतू है. ‘कौन सा?’ ‘फ़िराक़’ ने पूछा. वही- ‘अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं यूं ही कभू लब खोले हैं’, लोगों की राय थी इस मिस्रे में बात पूरी हो जाती है यानि पहला मिस्रा ही बता देता है कि अब जो है वैसा पहले नहीं था और इस नाते दूसरा मिस्रा- ‘पहले ‘फ़िराक़’ को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं’, फ़ालतू हो जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती.’ ‘फ़िराक़’ साहब चुप रहे, कुछ नहीं बोले. (इसका मतलब यह नहीं कि ‘फ़िराक़’ साहब ने इस बात को सही मान लिया.) शेरो-शायरी को ले कर और और बातें होती रहीं कि इसी बीच मसूद भाई ने कहा आपका एक बहुत अच्छा शेर इस वक़्त मुझे याद आ रहा है. झट से ‘फ़िराक़’ ने कहा -‘नहीं, ज़रूर ख़राब होगा क्योंकि वह तुम्हारी ज़बान पर है.’

इस बार भी मसूद भाई साथ थे. हम लोगों के पहुँचते ही ‘फ़िराक़’ साहब ने कहा -‘आओ, आओ तुम लोग! मैं भी सोच रहा था कि नौजवान आएं तो पूछूं कि भारत, पाकिस्तान बँटवारे से क्या फ़ायदे-नुक्सान हुए? छूटते ही मसूद भाई ने कहा -‘हुजूर और कुछ हुआ हो या नहीं आप शायरे-आज़म (हिंदुस्तान) तो हो ही गए. (मसूद भाई का इशारा फ़ैज़ साहब को लेकर था) -‘नहीं भाई मैं मज़ाक़ नहीं कर रहा हूँ, सचमुच जानना चाहता हूँ कि इस बाबत तुम नए लोगों की क्या राय है!’- ‘फ़िराक़’ ने कहा. लेकिन क्या हुआ कि बात मुड़ गई कहीं और, और वह लौट कर आई ही नहीं हिंदुस्तान-पाकिस्तान बँटवारे और फ़ायदे-नुक्सान की तरफ. यूं यह बात रह गई होने से उस दिन. लेकिन वह अब भी पड़ी हुई है हमारे समय के सामने, ख़त्म नहीं हुई. हमें इस पर ध्यान लाना होगा, हम दोनों मुल्कों के लोगों को. इसका सही हिसाब कर पाने में शायद दोनों मुल्कों का उज्जवल भविष्य निहित हो.

यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना सही होगा. इलाहाबाद में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ आए थे. यूनिवर्सिटी ने उनके सम्मान में एक जलसे का आयोजन किया था. बाहर सीनेट हॉल के बरगद वाले लॉन में. पूरा लॉन, उसके अगल-बगल की सड़कें यहाँ तक की छात्र संघ भवन और उसके बाहर की सड़क तक सब, लोगों से खचाखच भरे थे. मंच पर फ़ैज़ साहब के साथ महादेवी वर्मा और ‘फ़िराक़’ साहब भी तशरीफ़ फ़रमा थे. जहां तक मुझे याद है महादेवी जी और ‘फ़िराक़’ ने अपने कलाम नहीं पढ़े. ‘फ़िराक़’ साहब ने फ़ैज़ साहब की शान में कुछ चंद सतरें कहीं. ठीक-ठीक तो नहीं लेकिन जो सतरें याद में हैं यूं थीं- ‘यह जलसा एक तारीख़ी जलसा है. — न फ़ैज़ साहब, न महादेवी और न मेरी शायरी में कहीं तोप-तलवार, बम-पिस्तौल है, न वह हाहाकार करती है लेकिन उसकी तासीर, उसका असर कहीं कमतर नहीं है.’ (एक-दो सतरें और रही होंगी.)

यह सचमुच एक तारीख़ी जलसा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद शहर के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी. जिन्होंने भी इसे देखा है, वे न केवल इसे भूल नहीं सकते बल्कि उनके लिए यह फ़ख़्र करने जैसी बात है. शायद फ़ैज़ साहब के लिए भी.

त्रिलोचन कहते थे कि हिन्दी ‘जनपदीय भाषा’ है. कहते थे कि ‘उससे (जनपदीय बोलियों से) शब्द लेकर ही हिन्दी विकसित होगी. यह भी कि उर्दू से हिन्दी का और हिन्दी से उर्दू के रिश्ते एक-दूसरे को संवारेंगे, उन्हें खूबसूरती और ताक़त देंगे.’ ‘बशर्ते ‘आपसदारी और लेन-देन का शऊर हो और मेहनत की जाए’ यह ‘फ़िराक़’ कहते थे. ‘फ़िराक़’ इसके अव्वल उदाहरण भी हैं. वे सही मायने में उर्दू-हिन्दी के दोआब हैं. हम हिन्दी वाले शमशेर को हिन्दी-उर्दू का दोआब कहते हैं लेकिन ‘फ़िराक़’ को उसमें शुमार नहीं करते, शायद इस नाते कि शमशेर ने हिन्दी-उर्दू दोनों में लिखा है लेकिन ‘फ़िराक़’ ने केवल उर्दू में! अगर दोआब की यही परिभाषा है तो यह बड़ी बे-आब है.

(‘यादगारे फ़िराक़’ से साभार)

सम्बंधित

कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं