पढ़ते हुए | राग दरबारी माने दरबार का राग

बकौल रुप्पन, ‘मुझे तो लगता है दादा, सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है.’ कुछ दिनों में ही रंगनाथ को भी शिवपालगंज के बारे में ऐसा ही लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहां है, और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है.’

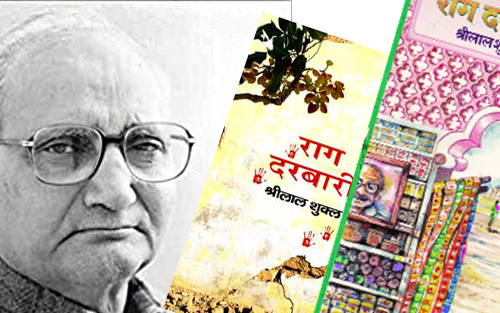

‘राग दरबारी’ का शुमार उन किताबों में है, जिसका ज़िक्र पिछले पाँच दशकों में हिन्दी साहित्य पर होने वाले हर गंभीर विमर्श में बार-बार हुआ है. श्रीलाल शुक्ल ने ‘राग दरबारी’ से पहले भी लिखा है और बाद में तो आयुपर्य॑त लिखते ही रहे मगर उनकी लिखी दो दर्ज़न से ज़्यादा किताबों में ‘राग दरबारी’ मील का पत्थर बन गई. सोलह भाषाओं में अनूदित हुई और साल में एक से ज़्यादा संस्करण भी छपे. इस एक उपन्यास पर इतनी बात हुई है और इतना लिखा गया है कि अगर उनका संग्रह किया जाए तो कुछ और किताबें बन जाएं.

कोई उपन्यास इतने लम्बे समय तक अपनी लोकप्रियता, पठनीयता और प्रांसगिकता बनाए रखे तो उसकी ख़ूबियों को वर्तमान के संदर्भों से जोड़कर देखना लाज़मी हो जाता है; ख़ासतौर पर नई पीढ़ी या उन लोगों के लिहाज़ से जिन्होंने अब तक ‘राग दरबारी’ नहीं पढ़ा. मेरे जैसे लोगों के लिए इस उपन्यास का पुनर्पाठ पहले जैसी ताज़गी भरा ही होता है बल्कि यों कहें कि वर्षों के बाद इसे फिर से पढ़ना अंतर्दृष्टि को और धार देने जैसा अनुभव है. वैद्यजी हों या रुप्पन, सनीचर हों या लंगड़, बड़े पहलवान हों या रंगनाथ, प्रिंसिपल साहब हों या रामाधीन भीखमखेड़वी, शिवपालगंज के बाशिंदे भर नहीं लगते. उपन्यास के ये चरित्र अलग-अलग नामों से सन् 1968 में भी हमारे आसपास होते थे, जब यह पहली बार छपा था और आज भी हैं.

आज तो इन्हें और शिद्दत से महसूस किया जा सकता है क्योंकि इतने लम्बे अर्से में नैतिकता के तत्कालीन मूल्यों का इस क़दर क्षरण हुआ है कि बहुत सारे आवरण की ज़रूरत ही नहीं रह गई है.

ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा के बाद आलोचक वीरेंद्र यादव ने जब श्रीलाल शुक्ल से बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के इस दौर में ‘राग दरबारी’ नए सिरे से प्रासंगिक हो गया है, तो उनकी प्रतिक्रिया थी, ‘ भ्रष्टाचार अब कई गुना आगे बढ़ गया है और ‘राग दरबारी’ पीछे छूट गया है.’ यह पूछने पर कि क्या वर्तमान में एक नया ‘राग दरबारी’ लिखने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा था कि, ‘अब यथार्थ इतना विकराल हो गया है कि हर रचनात्मक परिकल्पना पीछे छूट जाने को अभिशप्त है.’ ज़ाहिर है कि उनका इशारा मूल्यहीनता और स्वार्थपरक सत्ता तंत्र में फल-फूल रही विकृतियों की विराटता की ओर था, जो उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चरित्र तो गढ़ती हैं मगर तब तक इतनी सर्वव्यापी नहीं थीं. उनका यह वक्तव्य लेखक की हताशा हरगिज़ नहीं, बल्कि व्यंग्य की उसी भाषा में पगा है, जिसमें उन्होंने ‘राग दरबारी’ की रचना की.

उपन्यास की शक़्ल में ‘राग दरबारी’ उत्तर भारत के ग्राम्य अंचल का ऐसा आख्यान है, जो हिन्दी साहित्य में प्रचलित गांवों की छवि के एकदम उलट है. जो रेणु या प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित गांव की छवियों को खंडित करता है. शिवपालगंज के बाशिंदों और वहां के जीवन के बहाने ‘राग दरबारी’ हमारे राजनीतिक-सामाजिक मूल्यों के पाखंड और नैतिकता-मानवीयता के विद्रूप की जटिलता को पर्त-दर-पर्त उद्घाटित करता है. गांव और गांव वालों के विकास की क़समें खाकर नारे गढ़ने वाले नेताओं के छद्म को बेनक़ाब करता है. राजनेताओं, कारोबारियों, पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ से बने सत्ता तंत्र और इंसानी मूल्यों के पतन का दस्तावेज़ है. उपन्यास का मूल स्वर व्यंग्य है मगर सत्ता और समाज के बहुस्तरीय संबंधों को इतने गहरे तक जाकर देखने और आख़िरी तह तक उसकी पड़ताल करने वाले व्यंग्य की ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती, कम से कम हिन्दी में तो हरगिज्ञ नहीं.

हम जानते हैं कि राग दरबारी हिन्दुस्तानी संगीत का एक राग है – देर रात को गाया जाने वाला दिलकश मगर मुश्किल राग. इसे सिद्ध करना आसान नहीं. श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास को नाम देते हुए इसका शाब्दिक अर्थ लिया – दरबार का राग. शिवपालगंज में यह दरबार वैद्यजी का है, जहां की दिन भर की गतिविधियों में इसी राग के स्वर ध्वनित होते हैं. दरबारी आते-जाते रहते हैं और इस राग की निरंतरता बनी रहती है. उपन्यास का हर पन्ना बल्कि एक-एक लाइन पढ़ते हुए हरदम लगता है कि राग मुश्किल सही मगर मियां तानसेन की तरह श्रीलाल शुक्ल ने इसे साध लिया और मुतासिर भी किया. राजा के दरबार की तिकड़म और तिकड़मी दिमाग़ों का “आब्जर्वेशन’ और भाषा का जादू इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताक़त हैं. जगह-जगह ठेठ अवधी और देसज मुहावरों के रंगों का नशा-सा चढ़ता है. जहां-तहां इस्तेमाल हुई टिप्पणियां-वक्रोक्तियां राग दरबारी को समय के बंधन से मुक्त करती हैं.

मौजूदा दौर में जब भ्रष्टाचार को लेकर देश भर में हलचल है, हज़ारों करोड़ के घोटाले, राजनेताओं के आरोप-प्रत्यारोप, सीडी-दस्तावेज़ और भी जाने क्या-क्या है. ऐसे में भ्रष्टाचार का उत्स और इसकी असलियत को समझना हो तो ‘राग दरबारी’ को प्रामाणिक दस्तावेज़ मानकर पढ़ डालना चाहिए. यह सही है कि शिवपालगंज के वैद्यजी छंगामल विद्यालय इंटर कालेज की प्रबंध समिति, को-ऑपरेटिव सोसाइटी और गांव पंचायत को अपनी मिल्कियत मानकर चलाते हैं मगर वह तो आज़ाद हिन्दुस्तान में लोकतंत्र के नाम पर पनपी राजनीतिक संस्कृति के प्रतीक मात्र हैं. गांधीवादी कहलाने वाले और व्यवहार में बेहद संयत (मगर कुटिल) वैद्यजी के बारे में रंगनाथ की जिज्ञासा का एक प्रसंग है, जिसमें रुप्पन अपने पिता की ख़ूबियों का बखान करते हैं.

-

रुप्पन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, ‘पिताजी कालेज के मैनेजर हैं. मास्टरों का आना-जाना इन्हीं के हाथ में है.’ रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पढ़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ‘ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में न मिलेगा. सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए ख़ानदानी हरामी.’

-

रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ़ कुछ कहने की गरज़ से बोला, ‘और को-ऑपरेटिव यूनियन के क्या हाल हैं? मामाजी उसके भी तो कुछ थे.’ ‘थे नहीं, हैं.’ रुप्पन ने ज़रा तीख़ेपन से कहा, ‘मैनेजिंग डाइरेक्टर थे, हैं और रहेंगे.’

वैद्यजी का यह परिचय, उनके किरदार के बहाने क्या मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य का पता नहीं देता? एक रोज़ अचानक जब उन्हें भान होता है कि गांव पंचायत उनके कब्ज़े में नहीं होने से गांव का विकास नहीं हो रहा है तो वे तुरंत इसका समाधान खोज निकालते हैं. भांग घोंटने वाले अपने सेवक सनीचर यानी मंगलदास को बुलाकर घोषणा की कि इस बार उसे गांव सभा का प्रधान बनाएंगे.

-

फिर अपने को क़ाबू में करके उसने कहा, ‘अरे नहीं महाराज, मुझ जैसे नालायक को आपने इस लायक समझा, इतना बहुत है. पर मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूं.’ सनीचर को अचम्भा हुआ कि अचानक वह कितनी बढ़िया उर्दू छांट गया है. पर बद्री पहलवान ने कहा, ‘अबे, अभी से मत बहक. ऐसी बातें तो लोग प्रधान बनने के बाद कहते हैं. इन्हें तब तक के लिए बांधे रख.’ इतनी देर बाद रंगनाथ बातचीत में बैठा. सनीचर का कन्धा थपथपाकर उसने कहा, ‘लायक-नालायक़ की बात नहीं है सनीचर! हम मानते हैं कि तुम नालायक़ हो पर उससे क्या? प्रधान तुम ख़ुद थोड़े ही बन रहे हो. वह तो तुम्हें जनता बना रही है. जनता जो चाहेगी, करेगी. तुम कौन हो बोलनेवाले?’

पंचायती राज को मज़बूती देने के सरकारी नारों का सच सनीचर के हवाले से ख़ूब समझ में आता है. इन नारों की आड़ में छिपे नेताओं के स्वार्थ और उनके चरित्र की गलाज़त और विद्रपताएं उजागर हो जाती हैं. उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में पुराने रजवाड़ों के लोग लोकतंत्र में आज भी इस क़दर शक्ति सम्पन्न हैं कि अपने हलवाहों और घरेलू नौकरों को न सिर्फ़ असेम्बली के चुनावों में खड़ा करते हैं, बल्कि उन्हें जिता भी लेते हैं. इस तरह इलाक़े की असली सत्ता पर ख़ुद वही काबिज़ रहते हैं.

जो गांव सभाएं महिलाओं के आरक्षित हैं, वहां के दबंग अपनी पत्नी या बहू को चुनाव लड़ाते हैं और उनके जीतने पर प्रधान-पति कहलाते हुए सत्ता ख़ुद चलाते हैं. इस मायने में ‘राग दरबारी’ का शिवपालगंज सचमुच ऐसी प्रयोगशाला लगता है, जिसमें परीक्षण के बाद ताक़त (सत्ता हथियाने) के तमाम फार्मूले ‘ओ.के. टेस्टेड’ की मुहर के साथ बाहर आए और फिर पूरे देश में सफलता के झंडे गाड़ दिए.

आदमी को सच्चाई और गबन का कुटिल रिश्ता हमारे समय में भी भ्रष्टाचार की कुंजी लगता है. शिवपालगंज की कोआपरेटिव सोसाइटी का सचिव बीज गोदाम से दो ट्रक गेहूं लेकर गायब हो गया. पता चलने पर फुसफुसाहट हुई.

-

पर वैद्यजी कड़ककर बोले, ‘क्या स्त्रियों की तरह फुस फुस कर रहा है? कोआपरटिव में गबन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन-सी ऐसी यूनियन है जिसमें ऐसा न हुआ हो? ‘ कुछ रुककर, वे समझाने के ढंग से बोले, ‘हमारी यूनियन में गबन नहीं हुआ था, इस कारण लोग हमें सन्देह की दृष्टि से देखते थे. अभी तो हम कह सकते हैं कि हम सच्चे आदमी हैं. गबन हुआ है और हमने छिपाया नहीं है. जैसा है, वैसा हमने बता दिया है.’

लेखक की निगाह से समाज की विसंगति का कोई पहलू शायद ही अछूता रहा हो. मीडिया के रवैये को लेकर समाज की सतर्कता इधर बढ़ी है. मीडिया की पवित्रता बातचीत और चर्चा का मुद्दा बना है मगर श्रीलाल शुक्ल ने आधी सदी पहले भी इसे लेकर सवाल खड़े किए.

-

‘जी हां! पुलिस ने ही तो गांववालों की मदद से डाकुओं का मुक़ाबला किया है. पुलिसवालों ही ने तो उन्हें यहां से मार भगाया है!’

-

रंगनाथ आश्चर्य से रुप्पन बाबू को देखने लगा, ‘डाकू?’ ‘हां-हां डाकू नहीं तो और क्या? चांदनी रात में कभी चोर भी आते हैं. ये डाकू तो थे ही!’

-

रुप्पन बाबू ज़ोर से ठठाकर हंसे. बोले, ‘दादा, ये गंजहा लोगों की बातें हैं, मुश्किल से समझोगे. मैं तो, जो अख़बार में छपनेवाला है, उसका हाल आपको बता रहा हूँ.’

-

एक सीटी मकान के बिल्कुल नीचे सड़क पर बजी. रुप्पन बोले, ‘तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं. दारोगाजी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं. वे दारोगाजी की इज्जत करते है. दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते है. कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक- दूसरे की इज्जत करते हैं.’

-

“यही मास्टर मोतीराम शहर के अख़बार के संवाददाता हैं. उन्होंने चोरों को डाकू भी न बताया तो मास्टर मोतीराम होने से फायदा ही क्या?’

जो लोग ख़बरों की दुनिया से वाबस्ता हैं, वे मास्टर मोतीराम से ज़रूर वाक़िफ़ होंगे क्योंकि यह एक नाम नहीं, प्रवृति है. ऐसी प्रवृति जो ख़बरों के समाज में हमेशा पाई गई है, तिल का ताड़ या राई का पहाड़ बनाना इसके बाएं हाथ का खेल हैं. इस खेल में सच कहीं कोने से दुबक जाता है या दुम दबाकर भाग लेता है तो इनके ठेंगे से. इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ हिट होनी चाहिए, सच की ऐसी-तैसी. सच की गंभीर पड़ताल के ख़िलाफ़ नए ज़माने का ख़ास जुमला है, ‘कौन पढ़ता (या देखता) है यह सब?’

यों तो ‘राग दरबारी’ पढ़ने वाले की स्मृति में इसके सारे पात्र बने ही रहते हैं मगर इनकी ख़ूबी यह है कि ये उपन्यास से निकलकर अचानक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ खड़े होते हैं. हम उन्हें पहचान भी जाते हैं. लंगड़ ऐसा ही किरदार है, जो परछाई की तरह पूरे उपन्यास पर छाया रहता है और अपने ‘धर्मयुद्ध’ के संकल्प के साथ कभी-कभी प्रकट होता है, कभी वैद्यजी की चौखट पर, कभी ‘चमरही’ के चबूतरे पर और कभी कचहरी के नोटिस बोर्ड के सामने. लंगड़ का परिचय देने से पहले टिप्पणी है, ‘ पुनर्जन्म के सिद्धांत की ईजाद दीवानी की अदालतों में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफ़सोस को लेकर न मरें कि उनका मुक़दमा अधूरा ही पड़ा रहा. इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुक़दमे का फ़ैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है.’

सात साल से दीवानी अदालत में मुक़दमा लड़ रहा लंगड़ तहसील से एक दस्तावेज़ की नक़ल लेने के लिए महीनों तक चक्कर लगा चुका है. नक़ल तो नहीं मिलती मगर उसके और बाबू के बीच का यह संकल्प कि न तो घूस देंगे और न ही घूस लेंगे, धर्मयुद्ध का ज़रिया ज़रूर बन गया. और इस धर्मयुद्ध का निष्कर्ष यह कि ‘देखो लंगड़, जानने की बात सिर्फ़ एक है कि तुम जनता हो और जनता इतनी आसानी से नहीं जीतती.’

छंगामल विद्यालय के प्रिंसिपल और अध्यापकों के परिचय के बीच बाग़ी तेवरों वाले इतिहास के शिक्षक खन्ना का परिचय यूं मिलता है.

-

खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था. वैसे ही, जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहां जाति के नहीं, बल्कि व्यक्ति के नाम हैं. इस देश में जाति-प्रथा को ख़त्म करने की यही एक सीधी-सी तरकीब है. जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता. वह अपने-आप ख़त्म हो जाती है.

जिन्हें लगता है कि इस उपन्यास के लिखे जाने के समय और आज के बीच बहुत कुछ बदल गया है, गांवों और गांव के जीवन के बारे में उनकी समझ पर शक किया जाना चाहिए. यक़ीनन बदलाव हुए हैं मगर ज़रा बुनियाद की ओर झांककर देखें, वह आज भी वैसी ही मिलेगी, जैसी शिवपालगंज में मिलती है. आज़ादी के बाद के दौर में जब नेहरू के औद्योगिकीकरण के सपनों की झलक गांवों तक नहीं पहुंची थी, शिक्षा, सहकारिता और पंचायत जैसी संस्थाएं ही गांवों में बदलाव और विकास का जरिया थीं. गांव के सवर्णों ने इसे पहचाना और गांव पर अपनी सत्ता चलाने के लिए येन-केन-प्रकारेण इन पर क़ाबिज होते रहे. आज के राजनीतिक परिवेश में सिर्फ़ इतना बदला है कि दलित चेतना के उदय के साथ गांवों में दूसरे तबके के लोग भी अपने हक़ समझने और मांगने लगे हैं. जो संघर्ष वैद्यजी और भीखमखेड़वी सरीखे लोगों के बीच दिखता है, उसके पात्र बदले हैं – बस. सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने वाला लंगड़ सत्ता की नज़र में आज भी उतना ही निरीह और बेचारा है, जितना पहले था. यह भी कि शिवपालगंज के पुरुष सत्तात्मक समाज में महिलाओं का ज़िक्र नहीं के बराबर है मगर आज के उत्तर भारत के गांव क्या इस लिहाज़ से बदल गए हैं? शायद नहीं. महिलाओं की आड़ में ताकत हथियाने और बरतने वाले आज भी गांव सभा या पंचायतों में मिल जाते हैं और ये वही चरित्र हैं जो दीगर नामों से शिवपालगंज में रहते है.

राग दरबारी में भाषा का लालित्य ज़बरदस्त है. ख़ुद श्रीलाल शुक्ल मानते रहे कि लोकजीवन की भाषा बोली में ठिठोली और व्यंग्य घुला हुआ ही है. गांव के लोगों में जीवन के किसी गंभीर वाक़ये में भी चुटकी लेने का मौक़ा खोज लेने का कौशल स्वभावगत है. ‘राग दरबारी’ का अंग्रेज़ी अनुवाद मैंने पढ़ा नहीं है मगर सोचता हूं कि अगर यह अंग्रेज़ी में लिखा गया होता तो इसके व्यंग्य की धार और इसकी मार क्या ऐसी ही होती? क्या इसके हिस्से में इतनी मक़बूलियत आती? टीवी के सीरियल या इस पर आधारित नाटक बन पाते और क्या ऐसा ही असर छोड़ पाते ? इन सवालों का जवाब ‘नहीं’ में ही मिलता है. हिन्दी में इसकी ताक़त का अंदाज़ लेखक को भी रहा ही होगा वरना हिन्दी और संस्कृत के साथ ही अंग्रेज़ी पर समान अधिकार रखने वाले श्रीलाल शुक्ल ख़ुद ही इसे अंग्रेज़ी में न लिखते. राग दरबारी के अंग्रेज़ी अनुवादक जिलियन राइट से उन्होंने कहा भी था कि कोई भी लेखक अपनी मातृभाषा में ही बेहतरीन सृजन कर सकता है. ठीक इसी तरह का नहीं मगर कस्बाई परिवेश को व्यंग्य और परिहास की शैली में चित्रित करती अंग्रेज़ी की दो किताबें तुरंत याद कर पाता हूं, पंकज मिश्र की ‘बटर चिकन इन लुधियाना‘ और अनुराग माथुर का उपन्यास ‘इन्स्क्रूटेबिल अमेरिकन्स.’

इस उपन्यास के बारे में ख़ुद श्रीलाल शुक्ल ने कई बार कहा कि जो कुछ देखा, महसूस किया वही लिखा है. इस लिहाज़ से ‘राग दरबारी’ देखे-महसूस किए हुए सच का औपन्यासिक आख्यान है. उनकी यह मान्यता भी अपने आप में नई और अद्भुत थी कि चूंकि हमारे देश का ज़्यादातर हिस्सा ग्राम्य परिवेश का है, इसलिए ‘राग दरबारी’, ‘मैला आंचल’ या ‘आधा गांव’ जैसे उपन्यासों को आंचलिक मानने के बजाय मुख्य धारा का लेखन माना जाना चाहिए, जबकि ‘अंधेरे बंद कमरे’ जैसे उपन्यास शहरी परिवेश के छोटे से तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा उन्हें आंचलिक मानना चाहिए. हालांकि कई वर्ष पहले मुद्राराक्षस ने ‘राग दरबारी’ की आलोचना करते हुए इसमें तमाम कमियां गिनाई और इसे ग्रामीण परिवेश का उपन्यास ही मानने से इन्कार कर दिया था. उनके इस नज़रिये की वजह वे ही जानें मगर जिन्होंने ‘राग दरबारी पढ़ा है, उन्हें इस नज़रिये से इन्कार है.

क्योंकि बकौल रुप्पन, ‘मुझे तो लगता है दादा, सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है.’ कुछ दिनों में ही रंगनाथ को भी शिवपालगंज के बारे में ऐसा ही लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहां है, और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है.’

सम्बंधित

क़ुर्रतुलऐन हैदर | अपने लेखन-सी शख़्सियत की मालिक

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं