कहानी एक लफ़्ज़ की

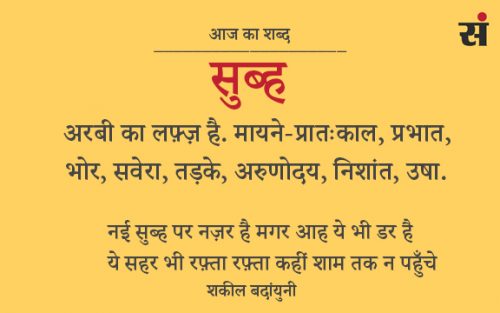

सुब्ह

इस एक लफ़्ज़ सुब्ह के जितने मायने हम बरतते हैं, उससे हज़ार गुना ज़्यादा क़िस्म के अहसास जगाता है यह – ख़ुशनुमा और ताज़गी भरा अहसास. रात के अंंधेरोंं के ख़िलाफ़ जंग का हासिल उजाला. यह उजाला मानो क़ायनात की हर शै की खिलखिलाहट का सिला हो. और छटा ऐसी कि मन खिल-खिल जाए. और इसी ख़ूबी के चलते तो जाने कब से दुनिया भर के कवि और शायर सुबह की शान में कितना कुछ लिखते आए हैं.

मुनव्वर ख़ान ग़ाफ़िल को देखिए,

वो हवा-ख़्वाह-ए-चमन हूँ कि चमन में हर सुब्ह

पहले मैं आता हूँ और बाद-ए-सबा मेरे बा’द.

तो ये जो अपना सवेरा है, यही ब्रह्ममुहूर्त है, भिनसार है, पगाह है, फ़ाजिर, पौ और सहर है. अलस्सुबह के मायने सूरज उगने से पहले, भोर या तड़के. सुबह-ए-फ़िराक़ – जुदाई की सुबह. सुब्हे-अज़ल – सृष्टि की रचना की घड़ी. सुब्हे उम्मीद – आशाओं का सवेरा. सुब्हे क़ियामत – क़ियामत के रोज़ का सवेरा. सुब्हे बहार – वसंत ऋतु की शुरुआत. और इसी तरह के बेशुमार अल्फ़ाज़ बोलचाल में बनते भी रहते हैं, जो ज़रूरी नहीं कि डिक्शनरी में मिलें भी.

अरशद काकवी कहते हैं,

जाने शब को क्या सूझी थी रिंदों को समझाने आए

सुबह को सारे मय-कश उन को मस्जिद तक पहुँचाने आए.

और मुज़्तर ख़ैराबादी कह गए हैं,

सुब्ह तक कौन जियेगा शब-ए-तन्हाई में

दिल-ए-नादाँ तुझे उम्मीद-ए-सहर है भी तो क्या.

मस्ख़रा

बोलचाल में यह संज्ञा ख़ूब पहचानी जाती है, कई बार परिहास में तो तमाम बार व्यंग्य में भी. विदूषक का तसव्वुर करने पर कभी सर्कस के खेलों के बीच में चेहरे रंगे और नकली नाक लगाकर अपने करतबों से हंसाने वाले याद आते हैं तो कभी ऐसी ही किसी भूमिका में स्वांग भरते हुए निकले बहुरुपिये.

मगर बदले हुए वक्त में मस्ख़रे रंगे हुए चेहरे या नकली नाक के बग़ैर भी मिल जाते हैं. दीगर बात है कि इन मस्ख़रों का परिहास निर्मल या निर्दोष नहीं होता. अपनी बातों में फंसा के कब चूना लगा जाएं, आपको भनक भी न लगेगी.

नैन सुख की ग़ज़ल का एक शेर याद कीजै,

लोगों के फोड़ता फिरे शीशे

मोहतसिब को तो मस्ख़रा कहिए.

(मोहतसिब – क़ानून का रखवाला अफ़सर, जो दोषियों को सज़ा देता है)

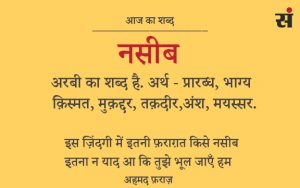

नसीब

बक़ौल शहज़ाद अहमद, वो ख़ुश-नसीब थे जिन्हें अपनी ख़बर न थी/ याँ जब भी आँख खोलिए अख़बार देखिए.

तो जान लीजिए कि यह मनुष्य का प्रारब्ध होता है कि वह ख़ुदाई ख़िदमतगार बने या फिर चौकीदार, दुनिया से और ख़ुद से भी ग़ाफ़िल फ़क़ीर या ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना..’ टाइप अख़बारनवीस.

सबको अपने हिस्से का ही मिलता है, मिल जाता है. शैख़ ज़हूरूद्दीन हातिम फ़रमाते हैं,

हाथ आता नहीं बग़ैर नसीब

पाँव फैला के सो हुआ सो हुआ.

…वो कभी मिल जाएं तो क्या कीजिए ! अमीर मीनाई की तरह दुआ कर सकते हैं, नसीब में हुआ तो कौन जाने क़बूल ही हो जाए,

मुद्दत में शाम-ए-वस्ल हुई है मुझे नसीब

दो-चार साल तक तो इलाही सहर न हो.

बाक़ी इस एक लफ़्ज़ के इस्तेमाल से कितने ही भाव – नसीब खुलना, नसीब जगना, नसीब फूटना, नसीब से लड़ना, बदनसीब वगैरह के बारे में आप भी जानते ही हैं.

रफ़्तार

रफ़्तार गति है, तर्ज़े अमल…ऊपर की तरफ़ यानी तरक़्क़ी और अवनति यानी नीचे की तरफ़. रफ़्तारे ज़माना दुनिया का हाल है और रफ़्तारे क़दीम पुरानी चाल यानी पुराना तरीक़ा.

हमारी साइकिल, बाइक से लेकर मोटर और जहाज तक रफ़्ता-रफ़्ता रफ़्तार पकड़ते हैं, वैसे ही जैसे कि रफ़्तारे वक़्त की नब्ज़ पहचान लेने वाला इन्सान. दुनिया की हर ज़िंदा शै की रवानी में रफ़्तार है और जो बेजान हैं, इंसानी हिक़मत ने उसे रफ़्तार दे रखी है.

बक़ौल अली सरदार जाफ़री,

इंक़लाब आएगा रफ़्तार से मायूस न हो

बहुत आहिस्ता नहीं है जो बहुत तेज़ नहीं.

और बिस्मिल अज़ीमाबादी के हिसाब से,

तुम रहनुमा-ए-वक़्त सही फिर भी चंद गाम

चलना पड़ेगा वक़्त की रफ़्तार देख कर

नस्ल

हमारे दौर में नस्ल के मायने नस्ल-ए-आदम से समझने के बजाय नस्लवाद या नस्ल-भेद से समझना ज़्यादा आसान हुआ है. बाक़ी जो संतति का अर्थ नहीं बूझते हैं, उन्होंने भाषा-विज्ञान के बजाय विज्ञान की शरण ली है और इस एक लफ़्ज़ को जेनेरिक बना डाला है – वे इसे डीएनए कहने लगे हैं. टेलीविज़न पर ख़बरें सुनने वाले इसे अब झट से समझ जाते हैं.

वरना साहिर तो कुछ इस तरह कह गए हैं,

ख़ून अपना हो या पराया हो

नस्ल-ए-आदम का ख़ून है आख़िर.

और ग़ुलाम मुर्तज़ा राही कहते हैं,

कितना भी रंग-ओ-नस्ल में रखते हों इख़्तिलाफ़

फिर भी खड़े हुए हैं शजर इक क़तार में.

बहुतों ने नस्ल का इस्तेमाल सिर्फ़ जानवरों की पहचान के लिए उठा रखा है – देसी नस्ल की गाय या विलायती नस्ल का कुत्ता वगैरह. यों पढ़े-लिखे लोग अब कुत्ता भी कहाँ बोलते हैं, वह कुक्कूर को डॉगी ही कहते हैं.

ख़ुशामद

भाषा-विज्ञान के लिहाज़ से यह एक शब्द भर है मगर दुनियावी लिहाज़ से बहुत कारगर कुंजी. जिनके पास ये कुंजी है, वो क़सम खाकर तस्दीक़ कर देंगे कि यह वाक़ई बड़े काम की चीज़ है.

यों जलील मानिकपुरी कहते हैं कि दिल कभी लाख ख़ुशामद पे भी राज़ी न हुआ / कभी इक झूटे ही वादे पे बहलते देखा.

फ़ारसी का एक लफ़्ज़ है – ख़ुशा. इसके मायने में भाव ज़्यादा है – क्या ख़ूब, वाह-वाह, अहो…और जब ख़ुश-आमद कहते हैं तो उसके मायने स्वागत है. मगर ख़ुशामद इससे फ़र्क़ हुई. इस ख़ुशामद से ही ख़ुशामदी, ख़ुशामदगो (चाटुकार) और ख़ुशामदपसंद (ऐसा शख़्स जिसे चापलूसी अच्छी लगती हो) बने हैं.

नज़ीर अकबराबादी का शेर है,

जो ख़ुशामद करे ख़ल्क़ उस से सदा राज़ी है

सच तो ये है कि ख़ुशामद से ख़ुदा राज़ी है.

सम्बंधित

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं