सफ़रनामा | मणिपुर में मायंग मुसाफ़िर की अनुभूतियों के दस्तावेज़

सफ़रनामा कथेतर गद्य है मगर समाज-संस्कृति को जानने-समझने के लिहाज कम दिलचस्प विधा नहीं. फिर भी जाने क्यों हिंदी में सफ़रनामे बहुत नहीं लिखे जाते. हाल में छपी कथाकार प्रेम कुमार की किताब इसी ज़रूरत को और पुख़्ता करती है.

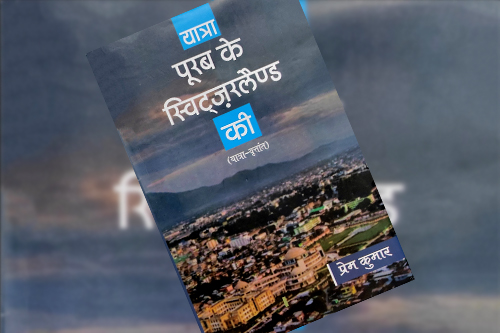

‘यात्रा पूरब के स्वीट्ज़रलैण्ड की’ इम्फाल का सफ़रनामा है – प्रेम कुमार की दस बरस पुरानी डायरी के कुछ पन्ने. इन पन्नों में रिपोर्ताज की शैली में सफ़र के दिलचस्प ब्योरे और मज़ेदार मंज़रकशी है, लोगों से मुलाक़ातों का जिक़्र है, उस संगोष्ठी का ब्योरा है जिसके निमित्त उनकी यह यात्रा हुई और इस संगोष्ठी के हवाले से मणिपुर के लोगों, मणिपुरी और हिंदी के संबंधों का ख़ाका भी है. यह सफ़रनामा मणिपुर के बहाने पूर्वात्तर के हाल, वहाँ के लोगों की मनःस्थिति, हमारे समय और राजनीतिक फ़ैसलों के आम लोगों पर असर का ऐसा दस्तावेज़ भी है, जिसे पढ़ने वाला बार-बार खीझ-रुलाई, आह्लाद-उद्वेग के संवेग से गुज़रता है. किताब अख़बारनवीसों, विश्लेषकों या चिंतकों की कोशिशों से गढ़ी गई छवि से एकदम मुख़्तलिफ़ तस्वीर पेश करती है. इसमें लेखक की बेशुमार जिज्ञासाओं और एक संवेदनशील मायंग (बाहरी) मुसाफ़िर की अनुभूतियों की छटा तो है ही, वहाँ के लोगों की ख़ुशियों-तकलीफ़ों के स्वर भी शामिल हैं. और हाँ, ख़ौफ़ की एक अंतर्निहित धारा भी है, जो जब-तब मुखर होकर सामने आ जाती है.

यह वही ख़ौफ़ है, जो जब-तब मणिपुर से आने वाली हिंसा की ख़बरों को सुनने-पढ़ने के बाद पैदा होता है. या फिर तब जब दिल्ली के किसी हिस्से से किसी मणिपुरी युवती को ‘चिंकी’ या ‘कोरोना’ कहकर अपमानित करने की ख़बरें आती हैं. इम्फाल में राह चलते अचानक ‘ब्लॉकेड’ सुनकर सिर्फ़ प्रेम कुमार नहीं चिंहुकते, पाठक भी फिक़्रमंद हो उठता है. हाँ, झिंगुरों की आवाज़ में डूबी रात को इंसानी भीड़ के बजाय जब यह ‘ब्लॉकेड’ सड़क पार कर रहे मेंढकों की वजह से मिलता है, तो पढ़ने वाले के चेहरे पर भी राहत भरी मुस्कान खिल उठती है.

हिंदी में इसके पहले किताब की शक्ल में पूर्वोत्तर का सिर्फ़ एक सफ़रनामा मैंने पढ़ा है – अनिल यादव का ‘वह भी कोई देस है महराज’. इसके सिवाय डिज़िटल की दुनिया में जो कुछ पढ़ा है, वह या तो ख़ालिस राजनीतिक ब्योरे हैं या फिर सैलानियों के क़िस्से. इस लिहाज से ‘यात्रा पूरब के स्वीट्ज़रलैण्ड की’ पढ़ना एकदम अलग क़िस्म का तजुर्बा है. इसमें आए राजनीतिक प्रसंग उबाऊ नहीं हैं, बल्कि ये प्रसंग मानवीय चेहरा लेकर आते हैं. सैलानियों के क़िस्सों की जगह क़ुदरत को गहनता से महसूस करने और उनसे एकाकार होकर देखने की अनुभूतियाँ हैं, असम राइफ़ल्स के जवान, नेताओं के काफ़िले, शिक्षकों के जमावड़े, विद्यार्थियों से बतकही, यूपी-बिहार से रोजगार के लिए आए लोगों का हाल, बाज़ार और बस्तियां इसी अनुभूति के साथ मिलते हैं.

इम्फाल के गेस्ट हाउस में लेखक की झुंझलाहट अख़बारों के बढ़ते स्थानीय स्वरूप पर है – ‘भारत में आप जहाँ हैं, वहाँ के ज़िले या मंडल के बाहर के समाचार अब अख़बारों से नहीं जाने जा सकते. अलीगढ़ में था तो मणिपुर की घटनाओं का दूर-दूर तक कोई अता-पता नहीं था और अब जब यहाँ हूँ तो अलीगढ़ जैसे मेरे लिए विदेश-परदेश हो गया है. यहाँ कुछ भी होता रहे राष्ट्रीय कहा-माना जाने वाला हमारा मीडिया या तो आँख मूँदे रहता है अपनी अथवा वहाँ से बैठे-बैठे ही थोड़ा कुछ विवरण मँगा-जुटा लेता है यहाँ से.’

ग्लोबल विलेज और संचार क्रांति के इस दौर में यह बेबसी मामूली बात नहीं है. मीडिया की बदलती प्राथमिकताओं और अख़बारनवीसों की ज़िम्मेदारी के काहिली में बदल जाने से कहीं ज्यादा यह संवादहीनता की उस स्थिति को भी रेखांकित करती है, जिसके चलते भ्रांतियों को पनपने के मनमाने मौक़े भी मिलते हैं. किसी संस्थान की पॉलिसी के साथ ही न्यूज़रूम में बैठे लोगों का निजी नज़रिया जिस तरह ख़बरों की प्राथमिकताएं तय करने लगा है, वह चलन वर्तमान के साथ ही भविष्य के लिए किस क़दर ख़तरनाक़ हो सकता है, इसे ग़ौर करने की भला किसे फ़ुर्सत! यह ब्योरा पढ़ते हुए बंगाल के अकाल पर लिखी गई मधुश्री मुखर्जी की किताब ‘चर्चिल्स सिक्रेट वॉर’ की याद आई, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि इंडिया ऑफ़िस लाइब्रेरी में रखे उस दौर के अख़बारों की ख़बरों ने किस तरह अकाल में चर्चिल की भूमिका रेखांकित करने में उनकी मदद की थी. सोचता हूँ कि आज के दौर के अख़बारों की ख़बरों के हवाले से पचास साल बाद निकाले गए निष्कर्ष किस कदर भ्रामक भी हो सकते हैं.

अनिल यादव ने लिखा, ‘डेल्ही इज़ स्टेप मदर टु सेवन सिस्टर्स. ऐज़ क्रो फ़्लाइज़, इट इज़ क्लोज़र टू हनोई दैन टु न्यू डेल्ही.’ और यहाँ, मणिपुर विश्वविद्यालय के सभागार में आर.के. झलजीत सिंह अपने वक्तव्य में कहते हैं – ‘ये जो अपना मणिपुर है, यहाँ महात्मा गाँधी ने आना चाहा. रवीन्द्रनाथ टैगोर ने आना चाहा, नहीं आ सके. तब पॉलिटिकल एजेंट से यहाँ आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी. अंग्रेज़ी ज़माना था. अब भारत स्वतंत्र है. मणिपुर उसका अभिन्न अंग है. अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं. किसी एजेंट की इजाज़त अब ज़रूरी नहीं. उड़ीसा, केरल, कश्मीर, यू.पी. – कहीं से भी कभी आ सकता है कोई यहाँ’.

हालांकि गुनेश्वर, रागिनी, अमृतेश्वरी और लिन जैसे विद्यार्थियों से लेखक की बातचीत में ‘स्टेप मदर’ वाला भाव ही सुनाई देता है – ‘दिल्ली की सरकार तो जैसे आँख-कान सब मूँद कर काम करती है. सेना का अफ़सर और यहाँ का नेता जो बोल देता है सो सच मान लेती है.’ यही भाव उस छोटी बच्ची शायमी से बतकही का भी सार है, जो कोरियन फ़िल्में देखती है, शिन चेन और टॉम एण्ड जेरी को पसंद करती है और जिसे अपने मणिपुरी होने से इन्कार है. अपनी मादरी ज़बान तांकुल बताने वाली उस बच्ची ने इंडिया का नाम सुना ज़रूर है मगर नहीं जानती कि कहाँ है – ‘नो. आई डॉण्ट नो’. शायमी तमाम पेड़-पौधों के नाम बता रही होती है, तो परिसर के उस गुमनाम पेड़ की याद हो आती रहती है, जिसे प्रेम कुमार अपनी यात्रा के अगले रोज़ से ही पहचानना चाहते हैं और हर रोज़ मिलने वालों से दरयाफ़्त भी करते हैं मगर ख़ूब पढ़ने-लिखने वालों की बिरादरी और बॉटनी पढ़ाने वालों से लेकर मालियों तक किसी से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती. यों चलने के पहले वह एक ऐसे शख़्स से टकरा गए जिसने उन्हें बता दिया – वह पाथरखीरा (बालमखीरा) का पेड़ है.

‘यहाँ का आदमी अगर नशे में हो तो उसके सामने यस-यस कहते जाने में ही बाहर वालों की भलाई है’, मेज़बान सुशील कुमार की यह चेतावनी याद करने के उन्हें तमाम मौक़े मिले, कुछ अयाचित और कुछ जानबूझकर. इस चेतावनी को याद करते-करते लेखक ने इम्फाल के लोगों की अंदरूनी ज़िंदगी की तमाम कहानियाँ सुनी-कही हैं. ऐसी कहानियाँ जिन्हें पढ़ते हुए झुरझुरी आ जाती है. हर ज़िंदगी की दुश्वारियाँ ज़ाहिर है कि बहुस्तरीय होती हैं, यों एक मुलाक़ात में उसमें बहुत गहरे तक झाँक पाना मुमकिन नहीं मगर सरसरी ही सही, ये झलकियाँ कई बार सिहरा भी देती हैं. हाँ, इसमें नेह की, आत्मीयता की और आतिथ्य की झलकियाँ भी हैं – इंसान के मूल स्वभाव की पहचान कराती कहानियाँ.

उत्तर भारतीय शाकाहारी खाने की तलाश प्रेम कुमार को कई ठिकानों पर ले जाती है – पूड़ी वाले की दुकान, कैंपस के बाहर पार्क के पार का होटल, यशवंत और बसंता के घर, जयदेव के फास्ट फूड कॉर्नर तक. और इस तलाश का हासिल मन का भोजन न सही, समाज और संस्कृति के बारे समझ बेहतर करने वाली जानकारियाँ ज़रूर हैं. भय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दमन और संघर्ष की बानगी की तस्वीरें हैं, और सरलता, उन्मुक्तता, उद्यमिता, अनथक श्रम के बीच संतोष की भी.

इरोम शर्मिला की संघर्ष गाथा और अतीत में हुए महिलाओं के दोनों ऐतिहासिक आंदोलनों का जिक़्र स्वाभाविक तौर पर आना ही था. इरोम और अफस्पा के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई के लिए लोगों के मन में सम्मान का जज़्बा लाजमी ही है. फिर भी 2017 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर इरोम को मिले कुल 90 मतों का प्रसंग भी बेसाख़्ता याद आ जाता है. एक्टिविज़्म और चुनावी तिकड़म के बीच जो फ़ासला है, इरोम की हार ने उसी की पुष्टि की. किताब पढ़ते हुए कई ऐसे मौक़े आए, जब अर्सा पहले इलाहाबाद (तब उस शहर का यही नाम हुआ करता था) में रतन थियाम से हुई मुलाक़ात और उनका न्योता आता रहा. रतन दा ने कहा था – महीने भर की छुट्टी लेकर मेरे साथ मणिपुर में रहिए. मैं आपको उन जगहों पर ले चलूंगा, उन लोगों से मिलाऊंगा, जिनके बारे में न तो आपके अख़बार के लोग कुछ जानते हैं और न ही उनके बारे में कुछ लिखा जाता है. उनसे मिलेंगे तो ख़बरों की सच्चाई आपको ख़ुद ही मालूम हो जाएगी.

आप अगर प्रेम कुमार के लेखन से परिचित हैं तो उनके बारीक़-सुलझे निष्कर्षों से भी वाकिफ़ होंगे. उनकी एक ख़ूबी यह भी है कि किसी नए मंज़र, नए भाव से साक्षात करते हुए अपने अनुभवों को दर्ज करते समय वह एक समानांतर दुनिया भी रचते चलते हैं – पूर्व अनुभवों की दुनिया. यानी जो आपके सामने है, घट रहा है, वह आपको और कितना कुछ याद दिलाता चलता है. इस सफ़रनामे में भी उनकी इस ख़ूबी के दर्शन होते हैं. ख़ासतौर पर उनकी पहली हवाई यात्रा के अनुभव और उसका ब्योरा. उन्हें राकेश शर्मा याद आए, भवानीप्रसाद मिश्र और नागार्जुन की कविता, ‘मृच्छकटिकम्’ के पात्र याद आए, विनय पत्रिका की पंक्तियाँ, अथर्ववेद के श्लोक, कबीर का कवित्त, ऋग्वेद के मंत्र और उपनिषद-कथा याद करने के मौक़े फ़राहम हुए. आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच की इस यात्रा को उन्होंने जिस तरह दर्ज किया, वह रोचक तो है ही, बहुतेरे क़िस्म के तिलिस्म को निस्तेज भी करता है.

यह सफ़रनामा कई अर्थों में दस्तावेज़ी है. बस, इसके नाम को लेकर ही सहमत नहीं हो पाया हूँ. पिकासो, फ़्रिदा काहलो, मोनालिसा, मर्लिन मुनरो, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, ऑक्सफ़ोर्ड के ही इतने हिंदुस्तानी वर्ज़न कहे-सुने, लिखे और बताए जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन-सी फ़र्स्ट कॉपी है और कौन सी सेकेंड. भारत में तो कोडईकनाल, खज्जियार और कोसानी को भी स्वीट्ज़रलैंड का दर्जा हासिल है और पढ़ने वाले जिस मणिपुर को इस किताब के ज़रिये जानेंगे, उसकी ऐसी तुलना की कोई ज़रूरत भी नहीं लगती. कवर पर छपी तस्वीर अलबत्ता शीर्षक को सार्थक करती हुई लगती है.

किताब साहित्य रत्नाकर, कानपुर ने छापी है.

सम्बंधित

सफ़रनामा | जूठ-मीठ मानने वालों के लिए तिब्बत मुफ़ीद जगह नहीं

सफ़रनामा | भोपाल का ताल, खुला आसमान और पठान की ग़ज़लें

सफ़रनामा | यूरोप की अमरावतीः रोमा

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं