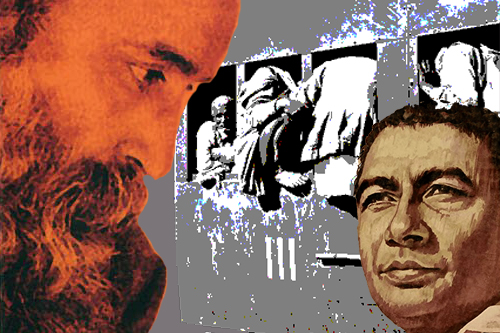

संस्मरण | जब फ़ौजियों को गीत सुनाकर देवेंद्र सत्यार्थी ने ट्रेन में जगह पाई

लोकयात्री कहे गए देवेंद्र सत्यार्थी पर साहिर लुधियानवी का लिखा यह संस्मरण उनकी फक्कड़ी-सधुक्कड़ी और लोक में आस्था की पहचान कराता है. अपने काम और उसकी प्रामाणिकता के बारे में देवेंद्र सत्यार्थी की प्रतिबद्धता का पता भी देता है. इसी लंबे संस्मरण का एक अंश,

मुझे अच्छी तरह याद है. उस रोज़ दिन भर बारिश होती रही. शाम के वक़्त बूँदें ज़रा थम गई थीं, लेकिन आकाश पर अभी तक बादल छाए थे. ऐसा लगता था कि अभी-अभी मेंह फिर बरसने लगेगा. मैं और गोपाल मित्तल “मकतबा-उर्दू” से ब्रांडर्थ रोड की तरफ़ जा रहे थे. अनारकली के चौक पर किसी ने मित्तल का नाम ले कर आवाज़ दी. हमने मुड़ कर देखा, बायें हाथ, मुल्लाँ हुसैन हलवाई की दुकान के सामने, एक सिक्ख़ युवक हमें बुला रहा था. यह युवक राजेन्द्र सिंह बेदी था, जिसे मैं एक बार पहले “हलक़ा-ए-अरबाबे-ज़ौक़”’ की मीटिंग में देख चुका था. उसके साथ एक और व्यक्ति था – लम्बे-लम्बे बाल, लम्बी और घनी दाढ़ी, मैला और लम्बा ओवर कोट!

“आओ, तुम्हें एक बहुत बड़े फ़्रॉड से मिलाएं.” गोपाल मित्तल ने कहा.

“किससे!” मैंने पूछा.

“देवेन्द्र सत्यार्थी से.” उसने जवाब दिया.

देवेन्द्र सत्यार्थी उस वक़्त गाजर का हलवा खाने में तल्लीन था, इसलिए जब गोपाल मित्तल ने मेरा परिचय कराया तो उसने विशेष ध्यान न दिया.

मैं उन दिनों दयालसिंह कॉलेज, लाहौर में बी.ए. का विद्यार्थी और नया-नया लुधियाना से लाहौर आया था. अदीबों से मेरा परिचय कम ही था.

सत्यार्थी ने हलवे की प्लेट ख़त्म करने के बाद बेदी की तरफ़ देखा और कहा, “बड़ी मज़ेदार चीज़ है दोस्त! एक प्लेट और नहीं ले दोगे!”

बेदी उस वक़्त गोपाल मित्तल से किसी साहित्यिक विषय पर बातें कर रहा था.

“ले लो,” उसने जल्दी से कहा.

“लेकिन कैसे?” सत्यार्थी बोला, “तुम पैसे दो तब न!”

“ओह!” बेदी ने ज़रा चौंकते हुए कहा और हलवाई को पैसे अदा कर के हलवे की दूसरी प्लेट देवेन्द्र सत्यार्थी के हाथ में थमा दी.

सत्यार्थी फिर हलवा खाने में निमग्न हो गया.

बेदी और मित्तल बातें करने लगे.

मैं ख़ामोश एक तरफ़ खड़ा रहा.

हलवे की दूसरी प्लेट ख़त्म करने के बाद सत्यार्थी ने अपनी जेब से एक मैला ख़ाकी रूमाल निकाल कर हाथ पोंछे. पास पड़ी हुई टीन की कुर्सी पर से अपना कैमरा और चमड़े का थैला उठाया और गोपाल मित्तल को तरफ़ बढ़ते हुए बोला, “यार मित्तल, एक ख़ुशख़बरी सुनोगे?”

“क्या!” उसने कहा.

“मैं प्रगतिशील हो गया हूँ.”

“कब से?” गोपाल मित्तल ने मुस्कराते हुए पूछा.

“था तो शुरू ही से. लेकिन यह कहानी जो मैंने अभी-अभी लिखी है, इसके बाद तो सौ प्रतिशत हो गया हूँ.”

“हूँ! तो गोया तुमने फिर एक कहानी लिखी है?”

“लेकिन इस कहानी और मेरी पिछली कहानियों में फ़र्क़ है. यह कहानी मैंने विशुद्ध प्रगतिशीलता के सिद्धान्तों को सामने रख कर लिखी है.” सत्यार्थी ने कहा और फिर बेदी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, “अच्छा तो यार बेदी! अब तुम चलो, मैं ज़रा गोपाल मित्तल को कहानी सुना लूँ.”

“और बेदी को क्यों नहीं?” गोपाल मित्तल ने बड़ी बेबसी के साथ बेदी की ओर देखते हुए कहा.

“मैं यह कहानी दो बार सुन चुका हूँ.” बेदी मुस्कराया, “इसके अलावा मुझे अभी-अभी रेडियो स्टेशन पहुँचना है. शाम की ख़बरों के बाद मेरी टॉक है.

“हाँ हाँ, आप जाइए.” सत्यार्थी ने बेदी को विदा करते हुए कहा.

बेदी चला गया.

मैं और गोपाल मित्तल एक-दूसरे की ओर देखने लगे. सत्यार्थी ने अपने चमड़े के थैले में से काग़ज़ों का एक पुलिन्दा निकाला और पन्ने उलटते हुए बोला,

“तो फ़िर (यानी फिर) कहाँ बैठें?”

“अब तुम आप ही बताओ.”

“मेरा ख़याल है, सामने के लॉन में ठीक रहेगा.”

“लेकिन लॉन में तो बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है.”

“ओह मुझे ख़याल ही नहीं रहा. तो फिर तुम यों करो, थोड़ी दूर मेरे साथ चलो. यहाँ से एक फ़र्लांग के फ़ासिले पर शीतला मन्दिर है. वहाँ इत्मीनान से बैठ सकेंगे.”

शीतला मन्दिर का फ़र्श यात्रियों के आने-जाने से कीचड़ में लथपथ हो रहा था और उस कीचड़ में बड़े-बड़े कीड़े-मकौड़े कुलबुला रहे थे. मित्तल ने देवेन्द्र सत्यार्थी की तरफ़ घूर कर देखा और पूछा, “तुम कहानी ज़रूर सुनाओगे?”

“हाँ दोस्त! तुम नहीं सुनोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा.” सत्यार्थी ने अनुनय के स्वर में कहा, “मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ.”

“अच्छा तो एक मिनट इन्तज़ार करो.” मित्तल बोला और मन्दिर से बाहर निकल गया.

थोड़ी देर के बाद एक ताँगा मन्दिर के दरवाज़े के बाहर आ कर रुका और गोपाल मित्तल ने उस ताँगे में से गर्दन निकाल कर हमें पुकारा. हम दोनों जा कर ताँगे में बैठ गए. ताँगा चलने लगा. रास्ते भर गोपाल मित्तल ने कोई बात नहीं की. सत्यार्थी भी ख़ामोश बैठा रहा. ताँगा इण्डिया कॉफ़ी हाउस के सामने जा कर रुक गया.

“चलो.” गोपाल मित्तल ने सत्यार्थी से कहा.

“कहाँ! कॉफ़ी हाउस में!” सत्यार्थी का चेहरा जैसे एकदम खिल उठा.

“हाँ…चलो उतरो.”

“यार मित्तल, तुम सचमुच कम्युनिस्ट हो. अब तो मुझे यक़ीन हो गया है कि सोवियत रूस में लेखकों और कलाकारों का ख़ास ख़याल रखा जाता होगा.”

सत्यार्थी फिर मुस्कराया और कॉफ़ी हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मसौदे के पन्ने उलटने लगा.

यह मेरी उससे पहली मुलाक़ात थी.

इसके बाद वह मुझे कई बार मिला. कभी किसी जनरल मर्चेन्ट की दुकान के सामने, कभी किसी डाकख़ाने के गेट पर, कभी किसी किताबों को दुकान में, कभी मैक्लोड रोड और निस्बत रोड के चायख़ानों में और कभी यों ही राह चलते.

हर बार वह मेरे निकट आ कर मुझसे पूछता, “कहिए, आपका मिज़ाज कैसा है! इस वक़्त किधर से आ रहे थे! कहाँ जाइएगा? आपने कोई नई नज़्म लिखी?”…और जब मैं चलने लगता तो वह मुझे रोक कर कहता, “माफ़ कीजिए, मुझे आपका नाम याद नहीं रहा.”

मैं उसे फिर से अपना नाम बता देता.

“हाँ, हाँ, हाँ.” वह कहता और फिर झूमता हुआ एक तरफ़ को चला जाता. इसी तरह कोई दो महीने गुज़र गए. आहिस्ता-आहिस्ता मुझे यक़ीन होने लगा कि यह व्यक्ति कभी मुझसे कोई नया सवाल नहीं पूछेगा और कभी इसको मेरा नाम याद नहीं होगा.

एक शाम मैं अपने एक दोस्त के साथ निस्बत रोड से गुज़र रहा था कि सामने से सत्याथीं आता हुआ दिखाई दिया.

“हलो, हलो, आपका मिज़ाज कैसा है?” उसने पूछा.

“आपकी मेहरबानी है,” मैंने जवाब दिया, “इस वक़्त मैं लॉ कॉलेज हॉस्टल से आ रहा हूँ. ये मेरे दोस्त राम प्रकाश अश्क हैं. हम दोनों सिनेमा देखने जा रहे हैं. मैंने कोई नई नज़्म नहीं लिखी, मेरा नाम साहिर लुधियानवी है. कहिए, आप सिनेमा देखने चलेंगे?”

“नहीं!” सत्यार्थी ने जवाब दिया. उसके स्वर की नर्मी और उपेक्षा पहले ही-जैसी थी. मैंने देखा, उसका चेहरा एकदम उदास हो गया था. मुझे अपने बात करने के अन्दाज़ पर खेद होने लगा, प्रतिशोध की भावना के बावजूद, जो अपनी लगातार उपेक्षा किए जाने के कारण मेरे दिल में पैदा हो गई थी, मैं सत्यार्थी की इज्ज़त करता था, क्योंकि वह “मैं हूँ ख़ानाबदोश” का लेखक था और उसने गाँव-गाँव घूम कर भारत की विभिन्न भाषाओं के अढ़ाई लाख से ज़्यादा गीत इकट्ठा किए थे, जिन से मैंने भारत की सभ्यता, कला और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा था. मैंने निश्चय किया कि मुझे उससे माफ़ी माँग लेनी चाहिए.

लेकिन वह उस वक़्त जा चुका था.

फिर बहुत दिनों तक मेरी और उसकी भेंट नहीं हुईं. इसके बाद जब वह मुझे लाहौर के एक प्रसिद्ध उर्दू प्रकाशक की दुकान पर मिला तो उसे मेरा नाम याद था.

सत्यार्थी प्रकाशक की दुकान पर उससे माफ़ी माँगने के लिए आया था. कुछ दिन पहले उसने “अगले तूफ़ाने-नूह तक” के शीर्षक से उर्दू की साहित्यिक संस्था ‘हलका-ए-अरबाबे-ज़ौक’ की साप्ताहिक गोष्ठी में उस प्रकाशक के ख़िलाफ़ एक कहानी पढ़ी थी, जिस पर प्रकाशक बेहद ख़फ़ा था. लेकिन जब सत्यार्थी ने उसे बताया कि यह कहानी वह उसकी पत्रिका में बिना पारिश्रमिक के देने को तैयार है तो प्रकाशक ने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ निज़ाम होटल में चाय पिलाने ले गया. मैं और फ़िक्र तौंसवी भी साथ थे. रास्ते में देवेन्द्र सत्यार्थी प्रकाशक के कंधे पर हाथ रख कर चलने लगा और बोला, “चौधरी! तुम्हारी पत्रिका उस जिन्न के पेट की तरह है, जो एक बस्ती में घुस आया था और उस वक़्त तक बस्ती से बाहर जाने पर राज़ी नहीं हुआ था, जब तक वहाँ के लोगों ने उसे यह यक़ीन नहीं दिला दिया कि वो हर रोज़ गुफ़ा में एक आदमी भेंट के तौर पर भेजते रहेंगे. … तुम भी वैसे ही एक जिन्न हो और तुम्हारी पत्रिका तुम्हारा पेट है. हम बेचारे अदीब और शायर हर महीने उसके लिए खाना जुटाते हैं, लेकिन उसकी भूख मिटने में नहीं आती…और यह फ़िक्र तौंसवी,” उसने फ़िक़्र की तरफ़ मुड़ते हुए कहा, “यह तुम्हारा गुमाशता है, जो हर वक़्त हमें धमकाता रहता है कि अगर जिन्न का राशन पहुँचाने में देर हुई तो जिन्न, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे मसौदे, तुम्हारी रायल्टी सब खा जाएगा, कुछ बाक़ी नहीं छोड़ेगा.”

प्रकाशक चुपचाप सुनता रहा.

“अब मुझी को देखो.” सत्यार्थी फिर बोला, “मैंने तुम्हारे ख़फ़ा होने के डर से तुम्हें मुफ़्त कहानी देना मंज़ूर कर लिया. लेकिन तुम ही बताओ, क्या मेरा जी नहीं चाहता कि मैं साफ़ और सुधरे कपड़े पहनूँ, मेरे जूते तुम्हारे जूतों की तरह क़ीमती और चमकीले हों. मेरी बीवी अपने जिस्म पर रेशमी साड़ी पहने और मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची की तरह ताँगे में स्कूल जाए. लेकिन कोई मेरी भावनाओं का ख़याल नहीं करता, कोई मुझे मेरी कहानी का मेहनताना बीस रुपये से ज़्यादा नहीं देता और तुम हो कि वो बीस रुपये भी हज़म कर जाते हो. ख़ैर तुम्हारी मज़ीं. चाय पिलाये देते हो, यही बहुत है.”

प्रकाशक फिर भी चुपचाप सुनता रहा.

हम लोग होटल के गेट में दाख़िल हो गए. सत्यार्थी ने प्रकाशक के कन्धे से हाथ उठा लिया और अलग हो कर चलने लगा.

मैं उसी रोज़ शाम की गाड़ी से लायलपुर जा रहा था. होटल में पहुँच कर प्रकाशक ने मुझसे पूछा, “आप वापस कब आएंगे?”

“दो-तीन रोज़ में,” मैंने जवाब दिया.

“तुम कहीं बाहर जा रहे हो?” सत्यार्थी ने पूछा.

“हाँ, दो-एक रोज़ के लिए लायलपुर जा रहा हूँ.” मैंने कहा.

“लायलपुर?” वह बोला. और फिर न जाने किस सोच में डूब गया. फिर थोड़ी देर के बाद उसने पूछा, “अगर मैं तुम्हें अपना कैमरा दे दूँ तो क्या तुम मेरे लिए किसानों के झूमर नाच की तस्वीर उतार लाओगे?”

“मेरे लिए तो यह बहुत मुश्किल है.” मैंने कहा, “तुम ख़ुद क्यों नहीं चलते?”

“मैं?…मेरा जी तो बहुत चाहता है.” वह बोला, “लेकिन…” वह एक मिनट रुका और फिर थैले से काग़ज़ों का एक पुलिन्दा निकाल कर प्रकाशक से बोला, “चौधरी! यह मेरी नई कहानी है, अगर तुम इसके बदले में मुझे बीस रुपये दे दो तो..”

प्रकाशक ने कहानी ले कर जेब में रख ली और बोला, “आप साहिर से कर्ज़ ले लीजिए. जब आप लोग लौटेंगे तो मैं उन्हें रुपये दे दूँगा.”

“तुम अपनी कहानी वापस ले लो.” मैंने सत्यार्थी से कहा, “आजकल मेरे पास रुपये हैं.”

लेकिन प्रकाशक ने कहानी वापस नहीं की. सत्यार्थी चुपचाप मेरे साथ चल पड़ा. रास्ते में मैंने उससे कहा, “तुम जल्दी से घर जा कर बतलाते आओ. अभी गाड़ी छूटने में काफ़ी वक़्त है.”

“नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं.” वह बोला, “मेरी बीवी मेरी आदत जानती है. अगर मैं दो-चार दिन के लिए घर से ग़ायब हो जाऊं तो उसे उलझन या परेशानी नहीं होती.”

“तुम्हारी मर्ज़ी.” मैंने कहा और उसको साथ ले कर चल पड़ा.

गाड़ी मुसाफ़िरों से खचाखच भरी हुई थी और कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी. बहुत से लोग बाहर पायदानों पर लटक रहे थे और वे लोग, जिन्हें पायदानों पर भी जगह नहीं मिली थी, गाड़ी की छत पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे. सिर्फ़ फ़ौजी डिब्बों में जगह थी, लेकिन उनमें ग़ैर-फ़ौजी सवार नहीं हो सकते थे.

“अब क्या किया जाए!” मैंने सत्यार्थी से पूछा.

“ठहरो, मैं किसी सिपाही से बात करता हूँ.” वह बोला.

“कुछ फ़ायदा नहीं,” मैंने कहा, “वो जगह नहीं देंगे.”

“तुम आओ तो सही.” वह मुझे बाज़ू से घसीटते हुए बोला और जा कर एक फ़ौजी से कहने लगा, “मैं शायर हूँ, लायलपुर जाना चाहता हूँ. आप मुझे अपने डिब्बे में बिठा लीजिए. मैं राह में आप को गीत सुनाऊँगा.”

“नहीं-नहीं, हम को गीत-वीत कुछ नहीं चाहिए.” डिब्बे में बैठे हुए सिपाही ने ज़ोर से हाथ झटकते हुए कहा.

“क्या माँगता है?” एक दूसरे फ़ौजी ने अपनी सीट पर से उठते हुए तीसरे फ़ौजी से पूछा.

तीसरे फ़ौजी ने बंगला भाषा में उसे कुछ जवाब दिया.

“मैं सचमुच शायर हूँ,” सत्यार्थी ने कहा, “मुझे सब भाषाएँ आती हैं.” और फिर वह बंगला बोलने लगा.

फ़ौजी आश्चर्य से उसका मुँह ताकने लगे.

“तमिल जानता है?” एक नाटे क़द के काले-भुजंग फ़ौजी ने डिब्बे की खिड़की में से सिर निकाल कर उससे पूछा.

“तमिल, मराठी, गुजराती, पंजाबी सब जानता हूँ!” सत्यार्थी ने कहा, “आपको सब भाषाओं के गीत सुनाऊँगा.”

“अच्छा?” तमिल सिपाही ने कहा.

“हाँ!” सत्यार्थी बोला और तमिल में उससे बातें करने लगा.

तभी इंजन ने सीटी दे दी.

“तो क्या मैं अन्दर आ जाऊँ?” सत्यार्थी ने पूछा.

दरवाज़े के पास बैठा हुआ सिपाही कुछ सोचने लगा.

“गीत पसन्द न आए तो अगले स्टेशन पर उतार देना.” सत्यार्थी बोला.

फ़ौजी हँस पड़ा और बोला, “आ जाओ!”

सत्यार्थी मेरे हाथ से अटैची ले कर जल्दी से अन्दर घुस गया.

मैं डिब्बे के सामने बुत बना खड़ा रहा.

“आओ आओ, चले आओ.” सत्यार्थी ने सीट पर जगह बनाते हुए दोनों हाथों के इशारे से मुझे बुलाया.

फ़ौजियों ने घूर कर मेरी तरफ़ देखा.

मैं दो क़दम पीछे हट गया.

“यह भी शायर है,” सत्यार्थी ने कहा, “यह भी गीत सुनाएगा. हम दोनों गीत सुनाएंगे.” सिपाहियों ने मुझे सिर से पैर तक ग़ौर से देखा. मालूम होता था कि उन्हें मेरे शायर होने का विश्वास नहीं हो रहा है. शायद वे सोच रहे थे कि यह तेइस-चौबीस वर्ष का छोकरा वही चीज़ कैसे हो सकता है, जो यह लम्बी दाढ़ी वाला संन्यासी है.

“तुम भी सब भाषाएं जानते हो?” एक सिपाही ने दरवाज़ा खोलते हुए मुझसे पूछा.

“नहीं” मैंने जवाब दिया.

“हूँ.” उसने कुछ इस ढंग से कहा मानो कह रहा हो, ‘फिर तुम क्या जानते हो, तुम्हारा क्या फ़ायदा है?’

मैं सत्यार्थी के साथ सीट पर बैठ गया. जब ट्रेन चल पड़ी तो मैंने सत्यार्थी से कहा, “मैं अगले जंक्शन पर उतर जाऊंगा.”

“लेकिन उतर कर जाओगे किस डिब्बे में?” उसने कहा.

मैं ख़ामोश हो गया.

सिपाही बड़े चाव और दिलचस्पी से सत्यार्थी के साथ बातें करने लगे. सत्यार्थी बड़े प्यार के साथ उनके गाँव, गाँव के निकट बहती हुई नदियों, नदियों के किनारे लहलहाते हुए खेतों, रस्मों, त्योहारों की बातें करता रहा. जैसे वह उन सब को जानता हो, उन्हीं में से एक हो. और जब बातें ख़त्म हो गईं तो सत्यार्थी उन्हें गीत सुनाने लगा. सिपाही उससे प्रभावित हुए. सत्यार्थी ने कहा, “लय के बिना गीत का मज़ा आधा रह जाता है. फिर भी मुझको इस वक़्त जितने गीत याद आए, मैंने आप को सुना दिए. अब आप लोगों में से जिसको गाना आता हो, वह गा कर सुनाए.”

तमिल सिपाही ने कहा, “मैं गाना जानता हूँ. बोलो, कौन-सा गीत सुनोगे?”

“कोड़ी दा कोड़ी दा काद लाली,” सत्यार्थी बोला, “मिल कर फँसो, मिल कर फँसो मछलियों! इस डिब्बे में, जहाँ हर प्रान्त के फ़ौजी जमा हैं, इससे अच्छा और कोई गीत नहीं हो सकता.”

“क्या मतलब?” तमिल सिपाही ने पूछा.

“क्या हम मछलियाँ हैं?” पंजाबी सिपाही चिल्लाया.

“ग़ुस्सा मत करो मेरे दोस्त.” सत्यार्थी ने उसी धैर्य और इत्मीनान से कहा, “हम सब मछलियाँ हैं. तुम बन्दूक वाली मछली हो, मैं दाढ़ी वाली मछली हूँ.”

सिपाही हँसने लगे.

“और हम सब मछेरों के जाल में फँसे हुए हैं.” सत्यार्थी ने कहा.

सिपाही फिर गम्भीर हो गए.

ट्रेन तेज़ी से भागी जा रही थी. बाहर चारों ओर गहरा अंधेरा था और उस अँधेरे में इक्का-दुक्का तारे जगमगा रहे थे. सिपाहियों ने हमें सोने के लिए जगह बना दी और कहा, “आप लोग आराम कीजिए. सुबह हम आपको जगा देंगे.”

अगले दिन जब हम उन साहब के मकान पर पहुँचे, जिन से मुझे मिलना था तो वे घर में नहीं थे. मालूम हुआ कि आज एक स्थानीय मैजिस्ट्रेट के यहाँ उनकी दावत है. वे मैजिस्ट्रेट मुझे भी जानते थे, इसलिए हम लोग सीधे वहीं चले गए.

बातों में सत्यार्थी ने बताया कि वह झूमर नाच की तस्वीर लेना चाहता है.

मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा, “आजकल तो किसान फ़सल काट रहे हैं. नाच छोड़ें उन्हें दम लेने की भी फ़ुरसत नहीं.”

“फ़िर?” सत्यार्थी बोला, “मैं तो बड़ी आस ले कर आया था.”

मैजिस्ट्रेट साहब ख़ामोश हो गए. जब हम चलने लगे तो उन्होंने सत्यार्थी को रोक कर कहा, “आप ज़रूर तस्वीर लेना चाहते हैं?”

“हाँ.” सत्यार्थी ने कहा.

“अच्छा, तो कल दो बजे के क़रीब आप थाने में तशरीफ़ लाइए. मैं बन्दोबस्त कर दूँगा.”

“थाने में!” सत्यार्थी ने आश्चर्य से मेरी तरफ़ घूरते हुए कहा.

“हाँ-हाँ, हम थाने के कुछ सिपाही भेज कर दस-बीस किसानों को, जो नाचना जानते हों, चौकी पर बुला लेंगे. आप जी भर के तस्वीरें ले लीजिएगा.”

“जी नहीं, आप तकलीफ़ न कीजिए. मैं फिर कभी आ जाऊँगा.” सत्यार्थी बोला, “थानेदार के सामने भला किसान ख़ाक नाचेंगे!”

अगले दिन हम लोग वहाँ से लौट आए. रास्ते भर सत्यार्थी मैजिस्ट्रेट की योजना पर हँसता रहा.

(उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा संपादित ‘उर्दू के बेहतरीन संस्मरण’ से साभार)

सम्बंधित

पद्मा सचदेव का संस्मरण | आख़िरी बैठक

संस्मरण | शरत के साथ बिताया कुछ समय

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

अपना मुल्क

-

हालात की कोख से जन्मी समझ से ही मज़बूत होगा अवामः कैफ़ी आज़मी

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

सहारनपुर शराब कांडः कुछ गिनतियां, कुछ चेहरे

-

अलीगढ़ः जाने किसकी लगी नज़र

-

वास्तु जौनपुरी के बहाने शर्की इमारतों की याद

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

बारह बरस बाद बेगुनाह मगर जो खोया उसकी भरपाई कहां

-

जो ‘उठो लाल अब आंखें खोलो’... तक पढ़े हैं, जो क़यामत का भी संपूर्णता में स्वागत करते हैं