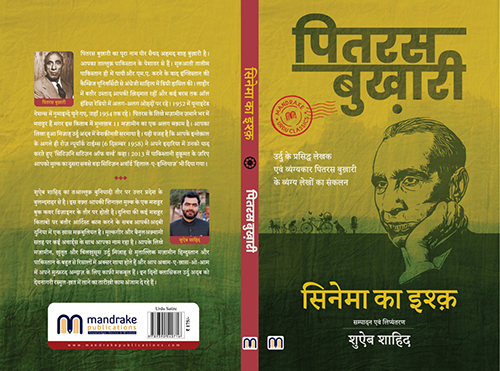

पुस्तक अंश | सिनेमा का इश्क़

पितरस बुख़ारी यानी कि पेशावर वाले पीर सैयद अहमद शाह बुख़ारी तंज़-ओ-मिज़ाह की दुनिया का ऐसा नाम हैं, जिन पर उर्दू वाले नाज़ करते हैं. ऑल इंडिया रेडियो के तमाम ओहदों पर काम किया, लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, यूएन में पाकिस्तान की नुमांइदगी भी की मगर ज़माना उन्हें उनके मज़ामीन के लिए याद करता है.

उनकी किताबें और मज़ामीन उर्दू में तो बहुतायत में मिल जाएंगे मगर हिंदी में बहुत कम हैं. शोएब शाहिद ने चुनकर उनके ग्यारह मज़ामीन का हिंदी में लिप्यंतरण किया है और भोपाल के मैन्ड्रेक पब्लिकेशन ने हाल ही में इसका संग्रह ‘सिनेमा का इश्क़’ नाम से छापा है. इसी में से एक ‘मुरीदपुर का पीर’ हम यहाँ छाप रहे हैं,

कुछ अरसे बाद ख़ून की ख़राबी की वजह से मुल्क में जा-बजा जलसे निकल आये. जिस किसी को एक मेज़ एक कुर्सी और एक गुलदान मयस्सर आया उसी ने जलसे का ऐलान कर दिया. जलसों के उस मौसम में एक दिन मुरीदपुर की अंजुमन-ए-नौजवानान-ए-हिन्द की तरफ़ से मेरे नाम इस मज़मून का एक ख़त मौसूल हुआ कि “आपके शहर के लोग आपके दीदार के मुन्तज़िर हैं. हर एक आपके रू-ए-अनवर को देखने और आपके पाकीज़ा ख़्यालात से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेताब हैं. माना मुल्क भर को आपकी ज़ात-ए-बाबरकात की अज़हद ज़रूरत है, लेकिन वतन का हक़ सबसे ज़्यादा है क्यूँकि ख़ार-ए-वतन अज़-सुंबुल-ओ-रेहाँ ख़ुशतर…. इसी तरह की तीन चार बराहीन-ए-क़ाते के बाद मुझसे ये दरख़्वास्त की गयी थी कि आप यहाँ आ कर लोगों को हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद की तल्क़ीन करें.”

ख़त पढ़ कर मेरी हैरत की कोई इंतिहा न रही लेकिन जब ठंडे दिल से इस बात पर ग़ौर किया तो रफ़्ता-रफ़्ता बाशिंदगान-ए-मुरीदपुर की मर्दुम शनासी का क़ायल हो गया.

मैं एक कमज़ोर इन्सान हूँ और फिर लीडरी का नशा एक लम्हे ही में चढ़ जाता है. उस लम्हे के अन्दर मुझे अपना वतन बहुत ही प्यारा मालूम होने लगा. अहल-ए-वतन की बेहिसी पर बड़ा तरस आया. एक आवाज़ ने कहा कि इन बेचारों की बेहबूदी और रहनुमाई का ज़िम्मेदार तू ही है. तुझे ख़ुदा ने तदब्बुर की क़ुव्वत बख़्शी है. हज़ारहा इन्सान तेरे मुन्तज़िर हैं. उठ, कि सैकड़ों लोग तेरे लिए माहज़र लिए बैठे होंगे. चुनांचे मैंने मुरीदपुर की दावत क़ुबूल कर ली और लीडराना अंदाज़ में बज़रिया-ए-तार इत्तिला दी कि पंद्रह दिन के बाद फ़ुलाँ ट्रेन से मुरीदपुर पहुँच जाऊँगा. स्टेशन पर कोई शख़्स न आये. हर एक शख़्स को चाहिए कि अपने-अपने काम में मसरूफ़ रहे. हिन्दुस्तान को इस वक़्त अमल की ज़रूरत है.

उसके बाद जलसे के दिन तक मैंने अपनी ज़िन्दगी का एक-एक लम्हा अपनी होने वाली तक़रीर की तैयारी में सर्फ़ कर दिया. तरह-तरह के फ़िकरे दिमाग़ में सुब्ह-ओ-शाम फिरते रहे.

“हिन्दू और मुस्लिम भाई-भाई हैं.”

“हिन्दू-मुस्लिम शीर-ओ-शकर हैं.”

“हिन्दुस्तान की गाड़ी के दो पहिए. ऐ मेरे दोस्तो! हिन्दू और मुसलमान ही तो हैं.”

“जिन क़ौमों ने इत्तेफ़ाक़ की रस्सी को मज़बूत पकड़ा, वो इस वक़्त तहज़ीब के निस्फ़ुन निहार पर हैं. जिन्होंने निफ़ाक़ और फूट की तरफ़ रुजू किया, तारीख़ ने उनकी तरफ़ से अपनी आँखें बन्द कर ली हैं. वग़ैराह-वग़ैराह.”

बचपन के ज़माने में किसी दर्सी किताब में “सुना है कि दो बैल रहते थे एक जा” वाला वाक़िया पढ़ा था, उसे निकाल कर नए सिरे से पढ़ा और उसकी तमाम तफ़्सीलात को नोट कर लिया. फिर याद आया कि एक और कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें एक शख़्स मरते वक़्त अपने तमाम लड़कों को बुला कर लकड़ियों का एक गट्ठा उनके सामने रख देता है और उनसे कहता है कि इस गट्ठे को तोड़ो. वह तोड़ नहीं सकते. फिर उस गट्ठे को खोल कर एक-एक लकड़ी उन सबके हाथ में दे देता है जिसे वो आसानी से तोड़ लेते हैं, इस तरह वो इत्तेफ़ाक़ का सबक़ अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराता है. उस कहानी को भी लिख लिया. तक़रीर का आग़ाज़ सोचा. सो कुछ इस तरह की तम्हीद मुनासिब मालूम हुई कि

“प्यारे, हम वतनो!

घटा सर पे अदबार की छा रही है

फ़लाकत समाँ अपना दिखला रही है

नहूसत पस-ओ-पेश मंडला रही है

ये चारों तरफ़ से निदा आ रही है

कि कल कौन थे आज क्या हो गये तुम

अभी जागते थे अभी सो गये तुम

हिन्दुस्तान के जिस माया-ए-नाज़ शायर यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती ने आज से कई बरस पेशतर ये अशआर क़लम-बन्द किए थे, उसको क्या मालूम था कि जूँ-जूँ ज़माना गुज़रता जाएगा उसके ये अलमनाक अल्फ़ाज़ रोज़-बरोज़ सहीतर होते जाएँगे. आज हिन्दुस्तान की ये हालत है…..वग़ैराह-वग़ैराह.”

****

मुझको स्टेज पर बिठाया गया. सदर-ए-जलसा ने लोगों के सामने मुझसे दोबारा मुसाफ़ा किया और मेरे हाथ को बोसा दिया और फिर अपनी तआर्रुफ़ी तक़रीर यूँ शुरू की:

“हज़रात! हिन्दुस्तान के जिस नामी और बुलन्द लीडर को आज के जलसे में तक़रीर करने के लिए बुलाया गया है…..”

तक़रीर का लफ़्ज़ सुनकर मैंने अपनी तक़रीर के तम्हीदी फ़िकरों को याद करने की कोशिश की. लेकिन उस वक़्त ज़हन इस क़दर मुख़्तलिफ़ तास्सुरात की आमाज़गाह बना हुआ था कि नोट देखने की ज़रूरत पड़ी. जेब में हाथ डाला तो नोट नदारद. हाथ-पाँव में यकलख़्त एक ख़फ़ीफ़ सी ख़ुन्की महसूस हुई. दिल को सँभाला कि ठहरो, अभी और कई जेबें हैं घबराओ नहीं. राशे के आलम में सब जेबें देख डालीं लेकिन काग़ज़ कहीं न मिला. तमाम हॉल आँखों के सामने चक्कर खाने लगा. दिल ने ज़ोर-ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया. होंट ख़ुश्क होते महसूस हुए. दस-बारह दफ़ा जेबों को टटोला लेकिन कुछ भी हाथ न आया. जी चाहा कि ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दूँ. बेबसी के आलम में होंट काटने लगा. सदर-ए-जलसा अपनी तक़रीर बराबर कर रहे थे:

“मुरीदपुर शहर इन पर जितना भी फ़ख़्र करे कम है. हर सदी और हर मुल्क में सिर्फ़ चंद ही आदमी ऐसे पैदा होते हैं जिनकी ज़ात नौ-ए-इन्सान के लिए…..”

ख़ुदाया! अब मैं क्या करूँगा? एक तो हिन्दुस्तान की हालत का नक़्शा खींचना है. नहीं, उससे पहले ये बताना है कि हम कितने नालायक़ हैं. नालायक़ का लफ़्ज़ ग़ैर मौज़ू होगा. जाहिल कहना चाहिए. ये ठीक नहीं, ग़ैर मुहज़्ज़ब.

“….इनकी आला सियासतदानी, इनका क़ौमी जोश और मुख़्लिसाना हमदर्दी से कौन वाक़िफ़ नहीं. ये सब बातें तो ख़ैर आप जानते हैं लेकिन तक़रीर करने में जो मल्का इनको हासिल है….”

हाँ वो तक़रीर कहाँ से शुरू होती है? हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद पर तक़रीर, चंद नसीहतें ज़रूर करनी हैं लेकिन वो तो आख़िर में हैं. वो बीच में मुस्कुराना कहाँ था?

“मैं आप को यक़ीन दिलाता हूँ कि आप के दिल हिला देंगे और आपको ख़ून के आँसू रुलाएंगे…….”

सदर-ए-जलसा की आवाज़ नारों में डूब गई . दुनिया मेरी आँखों के सामने तारीक हो रही थी. इतने में सदर ने मुझसे कुछ कहा, मुझे अल्फ़ाज़ बिल्कुल सुनाई न दिये. इतना महसूस हुआ कि तक़रीर का वक़्त सर पर आन पहुँचा है और मुझे अपनी नशिस्त पर से उठना है. चुनांचे एक नामालूम ताक़त के ज़ेर-ए-असर उठा. कुछ लड़खड़ाया, फिर सँभल गया. मेरा हाथ काँप रहा था. हॉल में शोर था. मैं बेहोशी से ज़रा ही परे था और नारों की गूँज उन लहरों के शोर की तरह सुनाई दे रही थी जो डूबते हुए इन्सान के सर पर से गुज़र रही हों. तक़रीर शुरू कहाँ से होती है? लीडरों की ख़ुदग़र्ज़ी भी ज़रूर बयान करनी है और क्या कहना है? एक कहानी भी थी, “बगुले और लोमड़ी की कहानी. नहीं ठीक है दो बैल…”

इतने में हॉल में सन्नाटा छा गया. सब लोग मेरी तरफ़ देख रहे थे. मैंने अपनी आँखें बन्द कर लीं, और सहारे के लिए मेज़ को पकड़ लिया. मेरा दूसरा हाथ भी काँप रहा था. वह भी मैंने मेज़ पर रख दिया. उस वक़्त ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेज़ भागने को है और मैं उसे रोके खड़ा हूँ. मैंने आँखें खोलीं और मुस्कुराने की कोशिश की. गला ख़ुश्क था. बड़ी मुश्किल से मैंने ये कहा कि:

“प्यारे हम वतनो!”

आवाज़ ख़िलाफ़-ए-तवक़्क़ो बहुत ही बारीक और मुनहनी सी निकली. एक दो शख़्स हँस दिये. मैंने गले को साफ़ किया तो कुछ और लोग हँस पड़े. मैंने जी कड़ा करके ज़ोर से बोलना शुरू किया. फेफड़ों पर यकलख़्त जो यूँ ज़ोर डाला तो आवाज़ बहुत ही बुलन्द निकल आयी. इस पर बहुत से लोग खिलखिला कर हँस पड़े. हँसी थमी तो मैंने कहा:

“प्यारे हम-वतनो!”

उसके बाद ज़रा दम लिया और फिर कहा, कि

“प्यारे हम-वतनो!”

कुछ याद न आया कि उसके बाद क्या कहना है. बीसियों बातें दिमाग़ में चक्कर लगा रही थीं लेकिन ज़बान तक एक न आती थी.

“प्यारे हम-वतनो !”

अब के लोगों की हंसी से मैं भन्ना गया. अपनी तौहीन पर बड़ा ग़ुस्सा आया. इरादा किया कि इस दफ़ा जो मुँह में आया कह दूँगा. एक दफ़ा तक़रीर शुरू कर दूँ तो फिर कोई मुश्किल न रहेगी.

“प्यारे हम वतनों ! बाज़ लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान की आब-ओ-हवा ख़राब है यानी ऐसी है कि हिन्दुस्तान में बहुत से नुक़्स हैं…समझे आप? (वक़्फ़ा) नुक़्स हैं, लेकिन ये बात यानी अम्र जिसकी तरफ़ मैंने इशारा किया है गोया चंदा सही नहीं.”(क़हक़हा)

हवास मुअत्तल हो रहे थे. समझ में न आता था कि आख़िर तक़रीर का सिलसिला क्या था. यकलख़्त बैलों की कहानी याद आयी और रास्ता कुछ साफ़ होता दिखाई दिया.

“हाँ तो ये बात दरअस्ल ये है कि एक जगह दो बैल इकट्ठे रहते थे. जो बावजूद आब-ओ-हवा और ग़ैर-मुल्की हुकूमत के.”(ज़ोर का क़हक़हा)

यहाँ तक पहुँच कर महसूस किया कि कलाम कुछ बेरब्त सा हो रहा है. मैंने सोचा चलो वो लकड़ी के गट्ठे की कहानी शुरू कर दें.

“मसलन आप लकड़ियों के एक गट्ठे को लीजिए, लकड़ियाँ अक्सर महंगी मिलती हैं. वजह ये है कि हिन्दुस्तान में इफ़्लास बहुत है. क्यूँकि अक्सर लोग ग़रीब हैं इसलिए गोया लकड़ियों का गट्ठा यानी आप देखिए न कि अगर…” (बुलन्द और तवील क़हक़हा)

“हज़रात! अगर आपने अक़्ल से काम न लिया तो आपकी क़ौम फ़ना हो जाएगी. नहूसत मंडला रही है.” (क़हक़हे और शोर गूँजा… इसे बाहर निकालो. हम नहीं सुनते)

शेख़ सादी ने कहा है कि

चू अज़ क़ौमे यके बैदानशी कुरद

(आवाज़ आयी, क्या बकता है?) ख़ैर इस बात को जाने दीजिए. बहरहाल इस बात में तो किसी को शुबा नहीं हो सकता कि

आ अंदलीब मिलके करें आह-ओ-ज़ारियाँ

तू हाय दिल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय गुल

इस शेर ने दौरान-ए-ख़ून को तेज़ कर दिया. साथ ही लोगों का शोर भी बहुत ज़्यादा हो गया. चुनांचे मैं बड़े जोश से बोलने लगा:

“जो क़ौमैं इस वक़्त बेदारी के आसमान पर चढ़ी हुई हैं उनकी ज़िंदगियाँ लोगों के लिए शाहराह हैं और उनकी हुकूमतें चार दाँग-ए-आलम की बुनियादें हिला रही हैं. (लोगों का शोर और हँसी और भी बढ़ती गई.) आपके लीडरों के कानों पर ख़ुदग़र्ज़ी की पट्टी बंधी हुई है. दुनिया की तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ज़िन्दगी के वह तमाम शोबे……”

लेकिन लोगों का शोर और क़हक़हे इतने बुलन्द हो गये कि मैं अपनी आवाज़ भी न सुन सकता था. अक्सर लोग उठ खड़े हुए थे और गला फाड़-फाड़ कर कुछ कह रहे थे. मैं सर से पाँव तक काँप रहा था, हुजूम में से किसी शख़्स ने बारिश के पहले क़तरे की तरह हिम्मत करके सिगरेट की एक ख़ाली डिबिया मुझ पर फेंक दी. उसके बाद चार-पाँच काग़ज़ की गोलियाँ मेरे इर्द-गिर्द स्टेज पर आ गिरीं लेकिन मैंने अपनी तक़रीर का सिलसिला जारी रखा.

“हज़रात! तुम याद रखो. तुम तबाह हो जाओगे!

तुम दो बैल हो….”

लेकिन जब बौछाड़ बढ़ती ही गई तो मैंने इस नामाक़ूल मजमा से किनाराकशी ही मुनासिब समझी. स्टेज से फलाँगा और ज़क़ंद भरके दरवाज़े में से बाहर का रुख़ किया. हुजूम भी मेरे पीछे लपका. मैंने मुड़कर पीछे न देखा. बल्कि सीधा भागता गया. वक़्तन-फ़वक़्तन बाज़ नामुनासिब कलमे मेरे कानों तक पहुँच रहे थे. उनको सुन कर मैंने अपनी रफ़्तार और भी तेज़ कर दी और सीधा स्टेशन का रुख़ किया.

सम्बंधित

व्यंग्य | चचा छक्कन ने झगड़ा चुकाया

अपनी राय हमें इस लिंक या feedback@samvadnews.in पर भेज सकते हैं.

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें.

संस्कृति

-

जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता

-

हुक़्क़ाः शाही ईजाद मगर मिज़ाज फ़क़ीराना

-

कला में राजनीति

-

किसी कहानी से कम दिलचस्प नहीं किरपाल कजाक की ज़िंदगी

-

अंबरांतः संवेदना जगाती अनंत की कलाकृतियां

-

हे साधकों! पिछड़ती हिन्दी का दोष किसे दें

-

किताबों की दुनियाः सुभाष कुशवाहा की पसंद

-

फॉर्म या कंटेंट के मुक़ाबले विचार हमेशा अहम्